网友评论()2016.03.30 第256期 作者:杨亚衡

导语:习近平3月28日至30日在捷克的出访是中捷建交67年来中国国家元首对捷克的首次访问。对于捷克,我们并不陌生,古老而美丽的布拉格已经成了浪漫的符号,动画片《鼹鼠的故事》家喻户晓,捷克音乐和电影是许多文艺青年的心头爱,哈维尔已成为某种精神偶像……更不用说还有那么多举世闻名的文学家。评论人杨亚衡从人才辈出的捷克文坛中,挑选出与布拉格有着重要联系的扬·聂鲁达、卡夫卡、哈谢克、赫拉巴尔、昆德拉、克里玛,通过他们走进捷克文学也走近捷克性格——虽然捷克源流复杂又饱受苦难,但布拉格却不是一个喜欢展览伤口的地方,所有这些作家笔下呈现出的布拉格人,互不相同又不乏相似,他们平凡无名却又坚韧乐观,诅咒不幸的同时更能跨越生活的磨难。

欧洲大陆中部有一片古老的土地,有时让人不知道该如何称呼它。

这片土地现在的名字叫作“捷克”。可事实上,这个名字才使用了短短二十年,在此之前“捷克斯洛伐克共和国”也只存在了不到八十年,虽然历史中先后有“捷克公国”“捷克王国”等为之命名,但对于一个源流复杂又饱受苦难的民族来说,任何谨慎的态度都不为过。索性在这里不划分国境边界,只将目光投向布拉格城,投向这座所有屋顶都荡漾着金色光泽的古城。

诗人聂鲁达1834年出生在布拉格——也许你熟悉的是那位智利诗人,但这里说的是另一位扬·内珀穆克·聂鲁达,彼时的布拉格还是波西米亚王国的一部分,有静美的山峦与河流,有只说德语或是只在公共场所说德语以及努力学说德语的人民(1806年,神圣罗马帝国解散,波希米亚国王由奥地利皇帝兼任。德语成为唯一的官方语言,捷克语则沦为方言)。聂鲁达的布拉格画卷,便在两种语言时而微妙时而激进的碰撞中铺展开来。身为教师和记者的经历与诗人的浪漫天性,让聂鲁达来回摇摆:他一边努力用旁观者的角度不放过任何细节,极尽所能地试图再现或营造一个“实在的现实”,他笔下的街道、房子、酒馆甚至墓地都真实可查,文中人物的对话也往往琐碎游离缺乏主题,似乎真的是作者仅根据实时录音做了真实的记录。与巴尔扎克或者司汤达“以严肃的、甚至悲剧的手法,真实的再现普通人物的内心世界”态度不同,聂鲁达的现实主义是没有悲剧人物的戏剧,没有悲情也没有英雄,只有黑色幽默若隐若现的影子和日常生活浓重的烟火气息。

扬·内珀穆克·聂鲁达的墓碑

另一边,当这种“客观”的展示满足不了诗人情怀的抒发时,幽灵般的“我”就出现了。这个“我”常常没有名字,甚至没有样貌。布拉格的小酒馆里弥散的是欲望的热度和隐秘的激情,而“我”看似在这热闹里沉醉,却又常常保持着异常的清醒在角落里窥伺着。如同戏剧中跳脱出的独白,黑暗中只能听见一个声音,表达一个内心,看到一个现实。这个现实是聂鲁达内心与外在现实的碰撞,让人很难质疑却又更难求证。他的表达就在平实与冲动、详尽与抽象中跳转,在他的内心深处,复杂的民族情感、社会责任感和想要打破这现实的冲动交织在一起,这种交织塑造了他所渴望在作品中表达的内心,但他又无法完全抽离而成为绝对的“我”。这就是聂鲁达和赫拉巴尔--另一位伟大的捷克作家--的最大区别,在相似的主题下,后者的现实更加内化,如果搬上银幕,赫拉巴尔可能只需要一个演员,而不需要任何多余的布置。

不过,在讨论赫拉巴尔之前,还有一个绕不过去的名字就是卡夫卡。聂鲁达在卡夫卡出生的三年后去世了,他挣扎终生的困境似乎冥冥中继承到了卡夫卡身上。虽然这个出生在布拉格的犹太人几乎一生都没有离开过故乡,但“卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境”。昆德拉说卡夫卡的世界与任何人所经历的世界都不像,但它又在我们真实世界的背后隐隐出现,好像预兆着我们的未来。我更倾向于把这种所谓的预言维度理解为卡夫卡内心现实的丰富性,他所展示给我们的世界超出了存在的现实性和可靠性,却又不失合法性。他小说中的主要人物常常没有过去也没有未来,时间的维度也总是被任意地收缩或者无限地延伸。他用K先生,用看不出形态的城堡,用甲虫、猴子还有鼹鼠,明确地告诉观众他的故事不是“真的”,但这种果断抽离恰恰刺激了看客们拼命搜寻虚无中的真实残影。

卡夫卡

如果我们对卡夫卡时代的布拉格城有些了解,或许对理解他的作品会有启发。1918年第一次世界大战结束,奥匈帝国瓦解,曾经的波希米亚王国独立,与关系密切的斯洛伐克合并为捷克斯洛伐克共和国,布拉格成为首府。1938年3月捷克斯洛伐克共和国全境被德国占领,9月根据慕尼黑协定向纳粹德国割让苏台德地区。1945年5月美军攻到布拉格城下,1968年苏军全面进驻布拉格,此后就是著名的“布拉格之春”。1993年,天鹅绒革命,捷克斯洛伐克解体。

卡夫卡身前身后的百年时间里,布拉格一直处在巨大漩涡的中心。于是生于这个中心、不知所来不明所往的K先生为何选择无法触及的城堡以成全其生命意义,也就不难理解了吧。

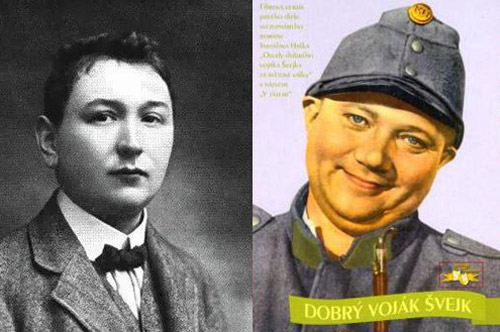

哈谢克与《好兵帅克》

另一位和卡夫卡同年出生的布拉格作家似乎被他创作的角色抢去了太多风光。我们在时时回味《好兵帅克》的惊险故事时,也应该记得它的创造者雅洛斯拉夫·哈谢克正是用自己的亲身体验沥血创作的。他的幽默在谈论的这些作家中是最让人印象深刻的,语言活泼,节奏轻快,在如雨点般轻盈的叙述中,荒唐和苦痛无所遁形。战争、动乱、流亡,早逝,哈谢克的生命流逝得太快太急,甚至都没有完成《好兵帅克》的最终章,但这不足以阻碍他在布拉格的记忆中留下深沉的回响。

如果给每个作家都概括一个词语,归于聂鲁达的应是“跳转”,卡夫卡则是“超越”,赫拉巴尔当属“融合”。顶着“法学博士”的头衔,赫拉巴尔在布拉格老城里茨冈人聚居的贫民区一住就是二十年。二十年间,他先后在劳改犯混杂的钢铁厂和废纸回收站工作,繁重的劳动耗尽了他的体力,却塑造了他作为一个作家最宝贵的真实视角。他歌颂的是被普通人所遗忘的更底层更粗鲁的人的生存,他坚信“最大的英雄是那些在社会的垃圾堆上而没有掉进混乱与惊慌的人”,因为这些如同垃圾般被抛弃的人们“一刻也没有失去生活,没失去对生活的幻想。”

赫拉巴尔

“巴比代尔”是赫拉巴尔创造的词汇,杨乐云先生将其翻译为“中魔的人”,他们的形象如此细腻真实却又说着超越现实的语言,这就是赫拉巴尔的融合。他笔下的“巴比代尔”们,每一个都可以成为K先生,又能够随意隐没在布拉格的街头巷尾。在他的叙事中,作者视角被抹去了,时间性也常常被忽略,没有季节,难辨晨昏。他用文字塑造出一个具有魔幻色彩的布拉格,人物的疯癫和狂喜都有合理的解释和源头,无法也无需辨别真与幻的界限。故事讲述的是一个个人物沉重辗转的命运,但作者试图告诉我们的却是这一切无非宇宙洪流中最不起眼的一个小小漩涡。人物命运起伏在几乎看不见痕迹的苦力劳作中趋向终止,本是小人物的碌碌一生,赫拉巴尔却从中提炼出不可忽视的浪漫主义式的崇高性。这种崇高性往往来源于人物的悲剧命运,却又超越了命运本身的悲剧形态,升华为具有普世意义的哲学思考。他从不塑造英雄,但他的人物又总是兼具着悲剧英雄征途漫漫的命运和茕茕孑立的孤独。

赫拉巴尔的每部作品都是一场“独唱会”,读起来有一叶扁舟顺流而下的畅快,相比之下昆德拉的三重奏或是四重奏就缓和轻柔得多。昆德拉出生在小城布尔诺,布拉格承载的是他的大学时光。1968年,苏联军队占领占领布拉格,昆德拉被开除党籍,在电影学院的教职也被解除,所有作品从书店和图书馆消失,还被禁止发表任何作品。不同于卡夫卡,昆德拉并没有在历史漩涡中沉沦,反而以笔为刀,努力戳破看似无边的黑暗天幕。昆德拉早期的作品极尽讽刺、用语尖锐,成名作《玩笑》和被多数人熟知的《不能承受的生命之轻》相比,后者语言的轻柔和缓得已看不出早期作品中的尖锐力量,但在看似温柔的旋律和节奏中,却时时有低沉的鼓点敲击在每个读者的内心深处。他从讽刺政治到讽喻生活,故事中的人物依然是布拉格街道上随处可见的普通人,我们也许记不住他们的名字,却绝不会忘记他们的故事。昆德拉晚年定居法国,他的身体在流亡,灵魂却从来没有离开过布拉格,他用文字一遍遍重温那片土地的天空和街道,让越来越多的人记住了这个城市的名字。只是他选择了放弃捷克国籍,布拉格的人民对他的评价大打折扣。

克里玛与《布拉格精神》

当“演奏会”的传统到了克里玛笔下,就俨然成了声部繁多的重奏或者隆隆作响的交响乐。“他最后一个案子就这么结束了。假如法官没法根据他自己的判断来宣布判决书,那么法官还剩下了什么?假如人民没有发言权,人民还剩下了什么?在这个世界上你可以去找谁呀?只剩下自己的一条命了。”短短的四句话里,有“他”,有“法官”,有“人民”,有“你”,还有“自己”。这就是克里玛的作品,指代丰富,视角交错,声调繁杂。如同走进热闹的小酒馆,所有的人都在说又都在听。这种热闹的厚重的真实感,是克里玛区别于昆德拉以及前面所有作家的最大特点。

除去表现手法上的个人特征,克里玛本人的经历也在其作品中留下不可磨灭的印记。“布拉克之春”后,与改变国籍定居法国的昆德拉不同,克里玛在美国的访学结束后选择返回布拉格并一直生活在这里,是捷克人心中始终不曾“缺席”的英雄作家。作为一个在“二战”中有三年集中营经历的犹太幸存者,克里玛并没有放大他在集中营的极端经验,他的叙述大多朴素、平实,没有激烈的仇恨或者对极权和人性罪恶控诉。他的苦难成为他笔耕不辍的动力,在文字的流转中努力留住历史的记忆。他的亲身经历被化成作品中的细节以增强小说本身的现实感和可信度,同时他在对世俗生活的认同中充分肯定活着的价值,将生命的极端体验融入到世俗生活的中去,这是一种劫后余生所独有的体味。正如他在作品《爱情与垃圾》中所言:“后来我理解到,没有比生活本身更神秘,更富于幻想的东西。”他坚信,暂时决定人们命运的政治是不长久的,而政治面具下普通人坚韧而悠远的日常才是真正永恒的现实生活。

布拉格不是一个喜欢展览伤口的地方。作为一个经历如此坎坷的城市,它没有过多的纪念碑和展览馆,曾经富丽的王宫只可以隐隐看到五个多世纪前“掷出窗外”事件时的喧嚣。伫立了六百多年的查理大桥,最懂得这座城市的伤痛,也最明白一切终将过去。人才辈出的捷克文坛,似乎很难找出一个共同点将所有作家联结起来,他们所处的时期不同,民族不同,甚至使用不一样的语言写作。而上述那些名字之所以被放在一起谈论,只因为他们都曾经在布拉格经历过一段重要的时光,甚至在那里度过一生。他们与布拉格的遇见、碰撞、挣脱或是安息,就是他们之间最大的共同点——他们都是布拉格人。所以,他们的笔下呈现出的是一个个互不相同又不乏相似之处的布拉格人形象:他们平凡无名却又坚韧乐观,诅咒不幸的同时更能跨越生活的磨难。谁又能说,这不是作者们自己的写照呢?

就让我们把目光静静地投向晨光暮色中的布拉格,真诚地问一问行色匆匆的旅人:

“您想看看金色的布拉格吗?”

杨亚衡,北京外国语大学外国文学研究所博士。

版权声明:《洞见》系凤凰文化原创栏目,所有稿件均为独家授权,未经允许不得转载,版权所有,侵权必究。

杨亚衡,北京外国语大学外国文学研究所博士。

凤凰文化 官方微信

微信扫描二维码

每天获取文化资讯

往期《洞见》