网友评论()2015.9.7 第198期 作者:廖廖

导语:天津大爆炸和叙利亚小难民是近期新闻中的两件灾难悲剧,面对灾难,中西方艺术家表现出不同反应。历史上,灾难在中国艺术中处于缺席状态,即便偶有文人描绘灾民,也只是精英对底层的俯视。而西方艺术从中世纪始就不曾中断地表现灾难,不仅描绘惨状和人的脆弱,也上升到决定人类命运的文化高度。当代中国,灾难艺术变为牺牲、奉献、奋斗、集体主义的革命叙事,人定胜天的唯意志论和感人的英雄形象是我们面对灾难的必胜法宝。就在媒体与民众的灾难意识发生转折时,艺术家仍然几乎集体失语。我们并不是要对艺术家进行道德绑架,艺术对于现实也没有立竿见影的影响力,但艺术可以影响我们对待灾难的态度,当大众都在灾难叙事的主流话语夹缝中找到人性角度进行抗争,艺术家有什么理由继续装睡?天灾人祸来临时,艺术家的集体沉默是另一种文化灾难。

古代的中国人和欧洲人对待灾难有着同样的认识,中国人喜欢挂在嘴边、贝克汉姆纹在左肋上的那一句子夏语录——“生死有命,富贵由天”——就是传统的东西方对于灾难的宿命观。中国人说“天谴”,欧洲人说“上帝之鞭”,都是上天的惩罚。但是东西方的艺术家在描绘灾难场景的时候,却有截然不同的态度。

欧洲艺术史,从《庞贝的末日》到《格尔尼卡》,再到最近倒在海滩上的叙利亚小难民,欧洲艺术家笔下的地震、战争、瘟疫、饥荒等图像数不胜数。而中国传统的艺术史就是文人、帝皇、歌姬的幸福史和梅兰菊竹的种植史,我们只能在一幅《捕蝗图》和几幅《流民图》中寻找灾难的痕迹。

中国传统的灾难艺术

《捕蝗图》

中国古人认为当上天对人间不满的时候,就会通过灾难来警示人类。当灾难发生时,人民向山神海神祈祷,皇帝给上天写“罪己诏”的道歉信,哲学家发出“天地不仁,以万物为刍狗”的无奈感慨。但是画家并不动笔,因为描绘灾难的图像,无异于重复上天的诅咒与人间的梦魇;描绘难民的图像,无异于扫朝廷的颜面。在农耕文明的视角下,灾难场景成为中国传统艺术敏感的禁区。

灾难图的缺席还有艺术观的原因。皇家院画用富贵花鸟装饰盛世繁华,文人画则是精英阶层内省与自娱的笔墨游戏,只有描绘天上人间的院画和隐秘桃花源的文人画才有艺术价值,灾难图一类的写实作品没有艺术价值。

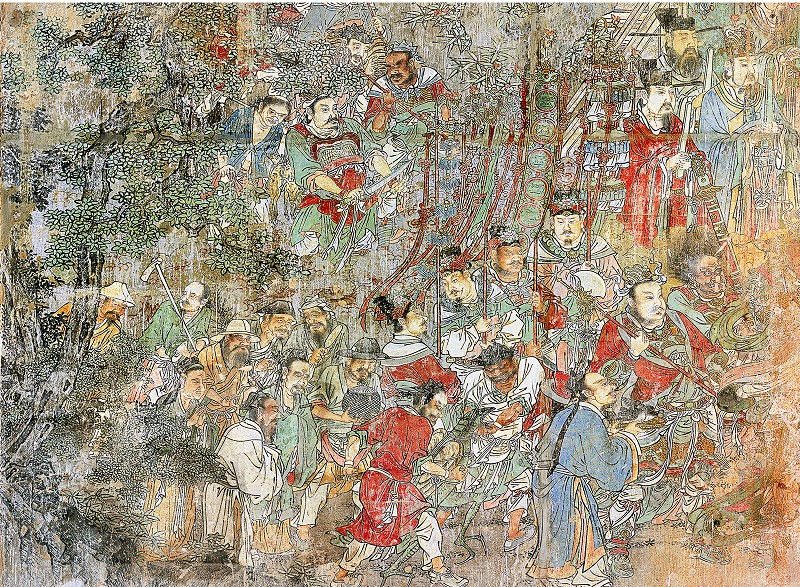

中国几千年的封建史,无数的滔天洪水没有在艺术史上掀起一丝波澜,灼烤着一页页历史书的旱灾没有在艺术史上留下一丝痕迹。后世的人们似乎只能在一幅《捕蝗图》的壁画中寻找灾难的场景。但是《捕蝗图》描绘的并不是蔽天盖日的蝗灾的惨状,而是村民乡绅和文武百官一起庆贺“蝗虫被捕”的喜庆场面。作为难得一见的灾难场景图,《捕蝗图》是救灾成功的胜利图像,而不是惨淡无情的灾难写实图。

相比灾难场景图的完全缺失,描绘的灾民的图像总算有好几幅流传后世。浙派的吴伟和唐伯虎的师傅周臣都曾经画过《流民图》。但是在他们的笔下,并没有流露出太多悲悯众生的情怀,更多的是画家作为精英阶层对那些衣衫褴褛、肢体残缺的底层人士的俯视。

吴伟的《流民图》并没有恐怖与悲悯,只有滑稽与戏谑,图中的难民和盲人仿佛一群供人取笑的小丑,而不是施加同情的对象。蓝色时期的毕加索画过好几幅《盲人图》,用“盲”来寓意贫苦阶层的无边黑暗,而在吴伟的《流民图》中,“盲”只象征着底层人物的盲目与卑微。

周臣的《流民图》题跋中记载:“正德丙子十一年,秋七月,闲窗无事,偶记素见市道丐者往往态度,乘笔砚之便,率尔图写,虽无足观,亦可以助警励世俗云。”——闲着也是闲着,我随便画画,你们随便看看。

文徵明在画了无数的文人雅集图和松下品茗图之外,也曾画过一幅《大雨劝农图》。“正德五年庚午,吴中大水,濒湖之田尽没,作《大雨劝农图》,亦聊用存一时故事耳,其是与否,不暇计也。”——水灾淹了农田,士绅和官府劝勉农民努力恢复耕作,我随手画了下来,至于有没有用,我也没空理会啦。

灾难的图像不是朝廷的体面,灾民的图像也不是文人的道德救赎,作为社会最底层的难民,他们卑微的肉身并不拥有在艺术史上留影的权力。如果说朝廷与文人士大夫对底层人物毫无关怀与悲悯,这是不公平的评价,传统文人从来都不乏先天下之忧而忧的暖男情怀。但是艺术显然是文人与权贵统治阶层的自留地,他们并不打算与其他阶层分享。

欧洲的灾难艺术

《庞贝的末日》

对于中国人来说,描绘灾难等于重复上天的诅咒和抹杀朝廷的颜面。而欧洲人则相信“末日审判”最终一定会来临,灾难场景就是末日审判的预告片。

中世纪的宗教艺术不断地描绘死神的无坚不摧、灾难的腥风血雨、僵尸的恶心可怖,无数以灾难为主题的艺术以强烈的毁灭感和浓重的末世情结来警示人们:没有人能够永生,末日随时降临,只有皈依信仰才能获得救赎。教廷试图通过恐怖的灾难图像来告诫人们背叛与作恶的下场,以此来建立宗教的权威与秩序。

17世纪的理性主义和启蒙运动之后,人与自然都是上帝造物的宗教观念被推翻。笛卡尔除了写下“我思故我在”的小资金句之外,还告诉人们:人不是自然的一部分,人有权力利用自然,人可以在改造自然的过程中实现自我、重构秩序。在之后的印象派和新古典主义画家的笔下,“自然”站在了人的对立面,在透纳的《暴风雨》和布留洛夫的《庞贝的末日》等灾难艺术当中,“自然”成为野蛮暴虐、残酷无情的代名词。

工业革命之后,理性主义和科学主义让人类无限膨胀,忘记自身的局限性。资本主义对财富无止境的追求,对理性主义的崇拜,意味着对自然无限度的开发与利用。人为的环境恶化为自然灾难的反扑埋下伏笔。20世纪下半叶的西方当代艺术开始反思人类对自然的不断侵害与过度掠夺,西方的当代艺术家用各种易碎的材料来象征自然与生命的脆弱,用形态易变的材料来表达灾难对人的伤害与改变。

西方的当代艺术不仅仅描绘灾难的惨状和人的脆弱,灾难被艺术家上升到决定整个人类命运的文化高度。在描绘灾难场景最为出色的当代大师安塞姆·基弗的作品中,那些苍茫悲凉的焦土不仅是战争留下的灾难,也是德意志民族自我毁灭的文化废墟,同时也是人类悲剧性命运的废墟。

当代中国的灾难艺术

世界上最帅的逆行(据说是剽窃韩国网友为某次地铁爆炸作的图)

封建时期的中国人认为一切“天灾”都是“人祸”的结果,灾难出自于上天对人间秩序混乱的震怒。20世纪50年代之后,新时代的价值观认为在新世界里不再有“人祸”,一切灾难都是自然规律的“天灾”,而人民总有办法战胜天灾。

新时代艺术家的笔下,处处可见人对自然的成功改造与利用。在60、70年代的宣传画中,那些可以站人的稻穗,犹如巨象的肥猪,亩产十万斤的庆功图,统统都是人力改造自然的象征,一切灾难都在新时代的语境中烟消云散。

文革结束之后,灾难图像重新出现在艺术家的笔下,新中国的灾难艺术并没有像西方艺术那样细致地描绘灾难的细节和生命的脆弱,我们的灾难艺术浓墨重彩地描绘救灾的场景与英雄的伟大。我们的灾难艺术是牺牲、奉献、奋斗、集体主义的革命叙事。喝唯物主义奶粉长大的我们,坚信科技的发达和精神的强大,一定会战胜所有灾难,重建自然秩序。人定胜天的唯意志论和感人的英雄形象是我们面对灾难的必胜法宝。事实上,这不仅是我们的灾难艺术的主题,也是灾难新闻报道的主题。

在全球化的网络时代,我们对待灾难的态度也在悄悄起变化。在最近的天津港大爆炸事件中,敏锐的观察者可以发现,以往的革命叙事模式的新闻报道,开始转向人性叙事的模式。拥有专业能力的传统媒体与遍地开花的自媒体一起,开始关注普通人的尊严与权利,开始关注每一个名字和每一个躯体的下落,开始发掘灾难的真相和追问权力者的责任。

这一切都让人想起毛主席的那一句“事情正在起变化”。遗憾的是,就在媒体与民众的灾难意识发生重大转折的时候,当代艺术家几乎集体失语,他们并没有用艺术语言参与到这一场灾难叙事的巨大改变当中。描绘灾难的“反主流”作品当然面临巨大的压力,我们并不是要对艺术家进行道德绑架,也不是怂恿艺术家玩勇敢者的游戏。只是我们不要忘记《侏罗纪公园》里的那一句:“Life will always find the way out.”——生命总会找到出路。世界上还有什么比艺术更有生命力的呢?如果说记者和民众都能在灾难叙事的主流话语的夹缝中找到人性的角度来抗争,那么艺术家也应该在压力的夹缝中“find the way out”。

结语

《饥饿的苏丹》

艺术对于现实并没有立竿见影的影响力,那也不是艺术的任务。当然也有例外,反战的波普艺术为越战的提前结束起了很大的作用。《饥饿的苏丹》中那个奄奄一息的孩子与秃鹰,让全世界把目光投向非洲的饥荒。就在最近,倒在海滩上的叙利亚小难民的照片和相关的艺术品,也改变了欧洲政府对待难民的政策。当然,更多时候是另一种情况:鲍威尔在联合国号召对伊拉克开战的时候,联合国总部把讲话背景中的反战作品《格尔尼卡》复制品用布掩盖了起来。艺术也许不能影响某一次灾难,但是却能影响我们对待灾难的态度。无论如何,当天灾人祸来临的时候,艺术家的集体沉默是另一种文化灾难。

廖廖,独立艺术撰稿人。

版权声明:《洞见》系凤凰文化原创栏目,所有稿件均为独家授权,未经允许不得转载,版权所有,侵权必究。

廖廖,独立艺术撰稿人。

凤凰文化 官方微信

微信扫描二维码

每天获取文化资讯

往期《洞见》