网友评论()2015.5.26 第160期 作者:时间之葬

导语:第68届的戛纳电影节上,中国台湾导演侯孝贤凭借新作《刺客聂隐娘》摘得最佳导演,成为第三个加冕此荣誉的华人导演。八年没有新作面世的侯孝贤在业界和评论界几乎成了历史记忆般的存在,绝大部分观众念念不忘地还是他八十年代的作品,那些属于平凡你我的喜怒哀愁。只是侯孝贤早已逐渐转向另一个轨道,试图用他所迷恋的今古传奇去解读这个世界,他执意以最电影的方式来表达电影本身,哪怕与观众渐行渐远。然而侯孝贤仍然是仅凭美学就足以动人的大师。与杨德昌苦思冥想式的儒家愤懑与顿悟相比,侯孝贤的电影是散文,它像是一个清心孤寂的道家在无声无息间完成自我的修行。

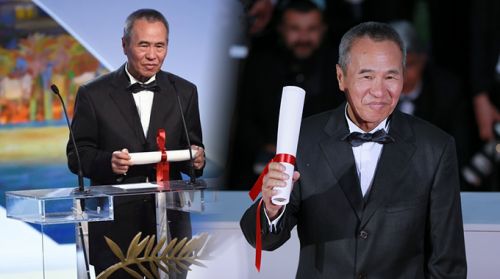

第68届戛纳电影节落下帷幕,备受瞩目的两部华语电影都与金棕榈失之交臂,但68岁的侯孝贤却凭借西方人几乎没法看懂的《刺客聂隐娘》(以下简称《聂隐娘》)加冕最佳导演,在他的老友杨德昌15年前曾经加冕的地方,带回了同一座奖杯。

杨德昌走后的八年时光里,身为扎根台湾电影界唯一的泰斗,侯孝贤到底是寂寞了一点。在台湾本就不大的电影圈内,大部分人都与他有着这样或那样的勾连,几乎每个人都清楚他曾经取得过多么显赫的成就,又是如何以与之恰成对应的形式低调地将自己的精力与热忱倾注在他几十年来始终如一的电影上。正是在八年前,侯孝贤完成了自己上一部长片作品《红气球之旅》,而《聂隐娘》的筹备,更是早在十年之前。虽然《聂隐娘》的改编具备文学上的天然难度,但前后耗费十年之久最大的缘由是钱。在华语电影产业直逼房地产加速度膨胀的这十年,台湾最优秀的电影导演,同时也是整个华语电影界屈指可数的大师,为一众后生弟子担纲监制提携有加的先师侯孝贤,竟然找不到一笔属于自己的不算巨额的投资(《聂隐娘》的9000万成本,已经是侯孝贤有史以来规模最大的手笔)。以致于在戛纳的发布会上,侯自己都颇为无奈地表示,自己会拍到无人愿意给他投资为止。此时的侯孝贤,想来不免怀念三十年前的那段岁月,那时会有一群与他相仿的年轻人,志在改变暮气沉沉奄奄一息的台湾电影,且奋力践行。彼时的他,不但为自己,还为自己的同仁伙伴亲力亲为筹措拍片资金,排解重重阻扰。

随着自己的新作长时间地淡出公众视野,侯孝贤这个名字也在业界和评论界成了历史记忆般的存在,每当提及它,人们念叨最多的,还是“台湾新浪潮”,是《童年往事》和《悲情城市》,是随着杨德昌一起逝去的传奇。他也时常被拿来与杨德昌相提并论或是比较,不少文艺青年永远乐衷于在二人之间分出一个高下。这样的比较与绝大多数此类口角一样没有价值,因为杨德昌的电影是论文,它像是一个苦思冥想的儒家在向世界振聋发聩地表达着自己的愤懑与顿悟;而侯孝贤的电影是散文,它像是一个清心孤寂的道家在无声无息间完成自我的修行,观察并描摹这个世界,而这个世界并不具备什么鲜明的标签或色彩,也无关是非对错的判断与衡量,它们是无数个真实且细微的碎片,是动人但无言的瞬间。侯孝贤甚至无意把这些碎片与瞬间拼贴成一个工整完全的样貌和形状,而是任其自由地像他最初看见的那样展现于世人眼前。也正是因此,杨德昌的观点甫一开始就击穿了观众的心房,将它的凌厉与锋芒嵌在了人们大脑的沟回。而侯孝贤的理念却总是如同水月镜花,随着他年岁的攀升愈发语焉不详。

侯孝贤的绝大部分观众都会无可救药地爱上他八十年代的那些作品,从《风柜来的人》到《冬冬的假期》,从《童年往事》到《恋恋风尘》,侯孝贤早早树立了自己的镜头语言,用质朴平实的笔触,记录下他记忆里的少年时代。那些村庄瓦舍,那些白云青山,那些铁轨机车,裹挟着他的电影中随处可见的尘土,组成了属于平凡你我的喜怒哀愁。那些记忆是《风柜来的人》里溅血的菜刀,也是《恋恋风尘》里的征兵通知书。没有大人物,都是布衣百姓;没有死别,更多是生离;没有起伏跌宕的重大事件,但充满了片刻瞬间的感动与无奈。那些青涩少年们对于感情与人生的困顿迷茫,真正谱写的是国民党迁往台湾的前三十年往事。而当《悲情城市》史无前例地打破台湾的政治禁忌,用一个庞杂的大家族,试图勾勒还原一个真正的大时代风貌的时候,全世界都为这篇平实但却深邃的史诗所折服。

但是当后来的侯孝贤逐渐转向另一个轨道,试图用他所迷恋的今古传奇去解读这个世界的时候,世界开始不那么理解他。《南国,再见南国》和《千禧曼波》是对于当代都市新生代男女的写照,却与人们耳闻目睹所熟知的这一群体印象大异其趣。作为侯孝贤最好的作品之一,《戏梦人生》却好似突然拉开了与观众的距离。布袋戏艺人李天禄的前半生,其实是《悲情城市》(“二二八事件”)之前日据时期的台湾缩影,但日语和闽南话片刻不停的细碎唠叨,让远离地域和时代语境的观众难以入戏。《戏梦人生》实则依然在承续《童年往事》和《悲情城市》的传统,却把精髓未变的传统前置于更为久远的历史背景中,冷眼旁观。后来的《海上花》更是在此基础上再进一步,不但时代背景成了看似与今日无关的清朝,就连语言也在很多时候被放弃使用。130分钟的电影仅有38个镜头,大部分时间只是将镜头静静地安放于人物面前,记录他们的起坐、穿衣、吃饭。《海上花》之后可被视为侯孝贤电影美学的新阶段,他不再刻意地去表现自我眼中的世界,而更像是与世界于静默间完成彼此的对视。此后的作品里,侯孝贤多次奉献这种摒弃对白的纯净时刻,在《最好的时光》里甚至将其中的《自由梦》一章直接拍成了默片,而在最新的《聂隐娘》中,对白非但以言简意赅的文言文呈现,而且也为数寥寥。侯孝贤似乎执意以最电影的方式来表达电影本身,哪怕这意味着他与观众渐行渐远。

这样的结果便是,在杨德昌逝去多年后的今天,每天都会有痴心的影迷拿《麻将》中红鱼的经典说辞来阐释人生,拿洋洋后脑勺的那双眼睛来审视时代。而侯孝贤则是在悄无声息间成为了无数年轻电影人的导师和模范,影响着台湾、亚洲乃至世界的电影创作。从他的电影中走出来的钮承泽、吴念真和朱天文等人二十年来彻底改写了台湾电影的气质与面貌,大陆的后生贾樟柯也在他的美学影响下拍出了《小武》。当远渡重洋的同伴杨德昌试图跳脱自身所处的环境去结构剖析中华文化的时候,当生长于西方的后辈李安尝试以东西方兼备的知识谱系串联两者的时候,他却始终如一、心无旁骛,沉浸于自己生长的这片土壤与文化,将他一手创立的风格发扬到极致。他素来无意批判,甚至都不带更多悲悯地去看待世界。这正是纯粹东方的《聂隐娘》在难以被全盘理解的条件下依然能凭美学征服戛纳的原因。在谈及《聂隐娘》时,侯孝贤提及最多的是“盲人摸象”一词,足见其内心的洞明与谦逊--对于这个大千世界,每个个体看到的,不过是他眼中的单一维度,至于世界的真相,我们可能永远也无从知晓。

侯孝贤或许是当今华语电影界唯一一个如此忠于自我的导演,也是唯一一个持续三十余年可供窥探新旧台湾的窗口,更是极少数剥离了话题与内容仍能以美学动人的大师。相似的创作心态与节奏,或许只有王家卫一人,但侯的处境远比墨镜王更显尴尬,后者的情绪可以经由风格化的影像轻易传递到世上的每一个角落,前者的神髓却被静止的摄影机深锁于方寸镜头之间,留给观众的,是镜框外的想象。理解侯孝贤,必须理解这片东方的土地在先(是故他的推崇者,要不是黑泽明和是枝裕和这样有着文化共通感的东方人,要不就是吉姆·贾木许这般曾痴迷浸润于东方文化的西方人)。因此,即便在戛纳载誉而归,侯孝贤的身影依然倍显孤独。他只会以他的方式拍他想要的电影,而他所处的世界对于那样一种方式,仅止于想象的阶段。

时间之葬,影评人,电影研究者,曾任《电影世界》专题策划。

时间之葬,影评人,电影研究者,曾任《电影世界》专题策划。

凤凰文化 官方微信

微信扫描二维码

每天获取文化资讯

往期《洞见》