网友评论()2014.12.28 第113期 作者:萧轶

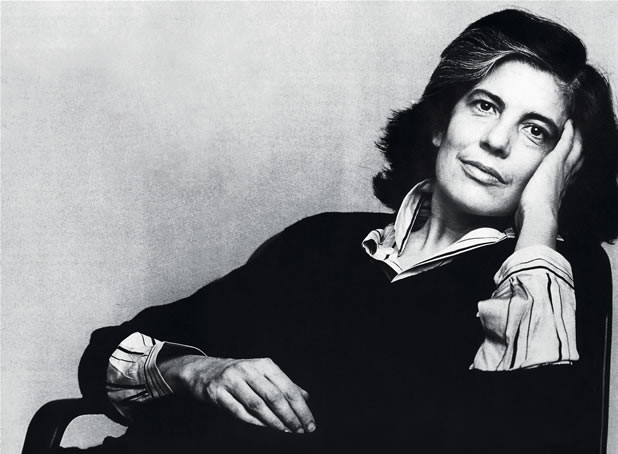

导语:2014年12月28日是美国女作家、评论家苏珊·桑塔格逝世十周年的纪念日,这位异国的知识分子不仅被当下中国的文艺青年视为教母,也受到了学术界和媒体的极大重视。评论人萧轶却认为这种现象恰好对接了美国二十世纪中后期的公共知识分子神话叙事,桑塔格的成名很大程度上源于大众、先锋文化对精英文化的反叛潮流以及其独特的激情洋溢的写作、行事风格,并在媒体的作用下迅速发酵。桑塔格的论著不仅缺乏创新,也欠缺冷静的深刻。尽管如此,桑塔格对于中国而言还是契合了当下的文化语境,并且确实具备着我们异常缺失又亟需学习的东西。

在苏珊·桑塔格去世之时,她在中国产生的震荡远远大于美国本土,乃至逝世十周年之际,中国媒体依旧对其盛装打扮。这种现象,恰好对接了美国二十世纪中后期的公共知识分子神话叙事。吊诡的是,蒋洪生的杜克十年却没人跟他谈论桑塔格。如今二十一世纪东方大陆的公共知识分子界正陷于塑造与拆解的暧昧困局,桑塔格热作为一种现象,正如乔伊斯语录所言:缺席是在场的最高形式。

在以工业革命为名的经济革命和以推倒秩序为目的的政治革命之后,西方社会进入了以文化夺权为象征的文化革命时代,知识分子作为社会角色在欧美社会如日中天。霍夫斯塔德以洛阳纸贵的《美国生活中的反智主义》获得普利策大奖,他借助马克斯·韦伯的话语将美国知识分子的评判标准定为是否以思想介入公共社会,贬低养尊处优的学院专家只是脑力劳动者以此实现文化革命的话语夺权。二战后的幻灭感,以及战后秩序的确定,让按耐不住的知识分子对人类未来和自由前途的发问更具感召力,他们用纸笔指导其他阶层该往何处去。他们声称政治势力的终极目标就是终结人权,而他们的历史责任就是以反叛的道德声音呼唤新的生活。他们从书斋走向街头,从弗洛伊德主义化的马克思主义角度出发,从政治领域转移到象征领域,对政治权力激烈抗争,对社会事务激进表态,加之传媒技术的社会革命,知识分子获得了前所未有的表达空间,争先恐后地将言行举止塑造成英雄主义的文化烈士。苏珊·桑塔格,生逢其时。

战后美国的大学扩招运动让平民百姓涌入大学,对既有权威的松动逐渐演化成文化反叛,桑塔格正是在这样的社会基础上开始了她的文坛之旅。当时的美国,大众文化和先锋艺术正在准备与高级文化进行文化领导权的社会斗争。这位轻慢本土智力的文化批评家敏感地把握了美国社会智力的迁徙路线。离经叛道的《关于坎普的札记》以锋锐犀利的话语激化了高雅文化与流行文化之间的冲突,反叛精英文化等级观念,抗拒精英文化等级秩序,打破高雅与流行、理智与激情、思考与感受的文化疆界,让这位来自精英文化阵营的叛逆者一夜成名,偶像的破坏者成为了先锋文化的新偶像,这多少有点反讽。紧接着,《反对阐释》的出版让她成为受追捧的偶像,而《在土星的标志下》则奠定了其文化批评家的地位。这些著作通过为别人立传而为自己定位:通过本雅明、西蒙娜·薇依、加缪、卡内蒂、罗兰·巴特、布罗茨基、博尔赫斯的光谱来述说自身的独特精神。在散乱的形式主义哲学和美学思想下,她响亮地提出了诸如“反对阐释”、“坎普”、“沉默的美学”、“新感受力”等主张,虽然这些主张的理论建构并非来自于桑塔格,但正如马尔库塞在《论解放》中宣称的那样:“新感受力已经成为一个政治因素。”“新感受力”在文化激进旗手桑塔格独特的激辩话语下,颠覆了贵族时代遗留而来的高级文化的伦理模式、审美旨意和权力意志,以普世主义的神话叙述迎合并丰富了美国六七十年代大否定、大反叛的文化语境,为社会大众树立了崭新而魅惑的美学标准。

然而,我们必须认识到,尽管桑塔格的激辩风格在当时的美国文化旗手眼中不过如此,但依旧能够大张旗鼓地成为论辩中心,更多的得益于当时的美国社会环境。五十年代的美国,左派政治理论遭遇了日渐枯竭的困境,左派革命的能量爆发从现实政治领域向文化象征领域迁徙,文化传统被视为政治压迫的象征形式,感性革命提供的新感知力量被塑造为社会主义革命的树新人理论。而且,歇斯底里的麦卡锡主义造成了公共言论的沉闷趋同,美国社会被左派批评家欧文·豪称为“顺从的五十年代”。在法国感受过欧洲大陆文化熏陶的桑塔格,以启蒙运动的精神与左派自由主义作为自己思维与写作的出发点。桑塔格咄咄逼人的写作风格及其激情洋溢的行事风范,正好迎合了反叛文化的先锋形象。以左翼风范名世的桑塔格,在这场文化夺权的反叛运动中,对真正的左翼思想并不感兴趣,但左翼风范却俘获了美国大众的反叛心理。这片激辩的红唇,以激情的姿态不断地发现新事物,表达新观点,引发新争议,尽管她的行文能够清晰地看出犹豫局促以及故作自信,她依旧以剑走偏锋的激辩方式,尖锐犀利不可收拾地坚定着反传统、反权势的道路。被视为美国最出色的批评家欧文·豪直言桑塔格的思想没有任何创新,甚至认为她不过是“一个能把祖母的旧补丁翻制成新花样的写手”;而同样是文化明星的埃德蒙·威尔逊认为,她“牵强附会,做作夸张,极为艰涩”;大受追捧的《疾病的隐喻》更是将不同时代不同背景的名人论述疾病的字词句章信手拈来,毫不顾忌具体文本的具体含义,将疾病国乌托邦化从而为我所用。最终,正如柏拉图无从成功将诗人驱逐出理想国,她也无法在这本抨击隐喻的著作中禁用隐喻。

战后的美国社会,两次世界大战的余温,核武器的威胁,种族矛盾和社会冲突的加剧,民主进程的不断受挫以及消费文化的兴起,诱惑着知识分子对大同世界的构想。尽管当年可以胡乱报道而影响美国对华政策的白修德回到美国后发现混不下去而跑到欧洲去混饭吃,红极中国的记者斯诺也因在美国混不到饭吃而背井离乡飞往日内瓦了却残生,但依旧存在着大量作家,诸如我们熟知的海伦·凯勒等作家们对极权苏联充满着幻象与期待,苏珊·桑塔格也无能幸免。新左派立场的她,不仅对越南和古巴革命充满着同情与支持,而且对中国左派革命充满着理想化的企盼。当时的美国左派认为,资本主义发达国家陷入僵化乏味的社会景观,遥远陌生的第三世界国度正在进行的社会动荡激动人心,希冀他们能够对现存的僵化秩序产生猛烈的撞击。在这轮极权的诱惑下,桑塔格依旧保持着她的激辩风格,认为米沃什的《被禁锢的头脑》是冷战宣传的文化工具,赞扬古巴集体伦理之下的自发性和感官性,她那激进的文化立场,更是让她惹祸上身--在《论风格》中对莱尼·里芬施塔尔推崇为审美形式的杰作典范,完全不顾电影里为法西斯歌功颂德的反动内容。除去写作言说以外,自1966年开始,桑塔格还以激进的姿态积极参加各种政治活动,使之一度成为美国文化的道德典范。在二十世纪八十年代初,保罗·霍兰德在《政治朝圣者》中以知识分子对古巴、苏联和中国的态度为研究方向,痛斥西方知识分子对苏联路线表现的奴颜婢膝,而这三个国家正是桑塔格所青睐的,这使得她愤懑无比,她在曼哈顿公共剧院声称自己从未被苏联蒙骗,而是她认为某些政权会比美国更加重视文学家和艺术家。直到一九八二年以后,在布罗茨基与东欧知识分子的影响下,她稍加改变自己的政治立场,对以前的话语进行修正:从六、七十年代的左派立场到八十年代及其后的右倾;从对东方共产主义运动抱有极高的同情期盼与摇旗呐喊,到痛陈共产主义是“长着一副慈善面孔的法西斯主义”。从入住文坛时的矛盾身份和文化困境开始,这片激辩的红唇就从来不缺反对者和追捧者,政治观点亦复如此。但这些都不重要,媒介传播时代的惊人之语加之本身的传奇色彩足以征服读者,以致于她被称为“本·桑塔格”,与本·拉登同列为“美国敌人”。而在东方,这位“美国敌人”在错位的语境下被称为“美国良心”,受到红色革命后的大陆青年的追捧。

随着反叛运动的冷却退场和全球社会的深刻变革,当年桑塔格提出的坎普文化最终被消费在流行文化当中,而她用作反对现代性教条的后现代主义逐渐成为新的公共观念信条,但从一开始就争做先锋文化教母和后现代文化旗手的她最终获得了自己想要的世俗盛誉:从反叛的主力变为社会的主流。这正如程巍在《中产阶级的孩子们:60年代与文化领导权》中所叙述的那样:那些曾在格林威治村放浪形骸、在街上高呼革命口号的哥伦比亚大学生,在毕业后不久,就以这副新面貌出现在了曼哈顿窗明几净的写字楼里,夜里则换上质地考究的休闲服装混迹于长岛一带凭会员证才能进入的酒吧或俱乐部。正是这种在社会与知识之间纠缠不清的角色困境,给予了我们纪念或者反思桑塔格以及桑塔格们的重要性:后现代语境下知识分子的自我追求与社会担当。

桑塔格当年的思想在中国当下如此流行,正因为其契合了中国当下文化语境。除去桑塔格犀利尖锐的批判文风及其特立独行不拉帮结伙的行事风范,在当下中国政治评论、经济评论以及文化评论的沉闷语境下尤其重要之外,桑塔格当年关注的那些论题如今依旧不曾过时,艾滋病、恐怖主义、同性恋、知识分子的责任与担当、个人在后现代语境中的困惑与求索等方面的问题也正是这片沉默的大陆所亟需重建的。当年的桑塔格所表现的对公平、正义、和平等普世价值的拥护,还有她那不畏权威的异议之声和对公共责任的不缺席,在犬儒匿栖的假面社会尤其值得学习,她那对抗平庸的“批判的智性”也是我们这个经验被磨平的阿尔法社会在重构过程中所需要的。尽管她是以一种文青论政式的思维方式观察和发问,但这种不沉默的姿态在头脑被禁锢的年代里同样弥足珍贵。至少,像当年的北大青年才俊所说的那样:说,总比不说好。

在桑塔格逝世十周年之际:“让我们一起悼念,但不要一起愚蠢。”

萧轶,不自由撰稿人,不靠谱书评人,做过两回杂志主笔,杂志与文字一样,早夭,速朽。困居洪城,信奉曼彻斯特的"年轻就是他妈的一切",虚无禁锢着年轻的抱负,希望像笛卡尔那样每天用十四个小时躺在床上胡思乱想,游走在思想的峰峦与现实的平地之间寻找属于自己的罗陀斯,至今未果。

《洞见》为凤凰文化原创栏目,转载请注明出处。

萧轶:青年撰稿人

凤凰文化 官方微信

微信扫描二维码

每天获取文化资讯

往期《洞见》

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立