未来欧洲不得不回到传统:皮埃尔·马南的政治审视

马南提醒人们特别是欧洲人,即便成功地战胜了其对手,自由民主仍然生活在种种分离当中,现代人仍然要面对人与人、人与公民、人与自我的三重分离的重负。欧洲人在未来仍然不得不回到传统。

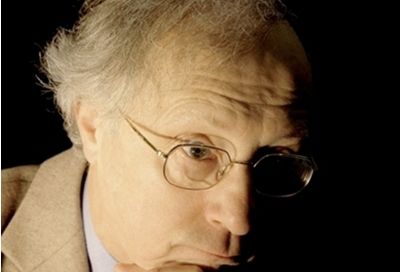

现代社会令人困惑之处在于,它带来的爱与恨几乎一样多。它让无数人欢欣鼓舞,也使很多人咬牙切齿。如果不能理解现代社会所激发的这种对立的激情,我们就无法理解它,可能也无法理解我们自己,因为我们都是现代人,不管是否愿意。在从时间上而言对我们最为现代的二十世纪中,人类在其前期经历了最可怕的疯狂与浩劫,在其后期同样目睹了种种混乱与迷茫。法国当代著名政治哲学学者皮埃尔·马南(PierreManent)成长于二十世纪后半期,在他的经历与探索中,在他与二十世纪两位伟大的现代性思考者雷蒙·阿隆和列奥·施特劳斯的相遇中,在他对时代以及整个现代性的观察和反思中,我们能够深入到现代性的迷局,获得更清醒的自我认识。

理解人事特别是政治事务,并通过简朴自然的语言来表达这一理解,构成了马南思考和写作的主要内容。人事浩瀚纷繁,何以把政治事务作为中心?对马南而言,政治不只是人事的某一部分,政治秩序为人类生活赋予形式。人类社会最深刻的渴望之一是获得良好的治理。这并不意味着人类就能获得良好的治理和建立完善的秩序,相反人类常常陷入糟糕的治理和无秩序的混乱当中,但对于善治和优良秩序的渴望推动人类为其共同生活确立形式,并在其中安顿身心。现代性最深切地彰显了人对优良秩序的渴望以及人在建立秩序时遭遇到的困难和失败。马南对二十世纪和现代性的政治审视所针对的正是现代人的政治挑战。

一

皮埃尔·马南1949年出生于法国南方城市图鲁斯,毕业于著名的巴黎高师哲学系,曾经在法兰西学院担任雷蒙·阿隆的助手,参与创办法国著名思想刊物《评论》(Commentaire)并曾担任主编,现为法国社会科学高等研究院雷蒙·阿隆社会学和政治学研究中心政治学教授。他迄今为止出版了十余部著作和大量文章,在深入阐释西方政治哲学经典著作的同时,借助这一阐释来辨析现代西方特别是欧洲政治的核心问题,如现代国家的特征、现代民主的本质、自由主义的发生与演化、欧盟建构的政治哲学等等。他每周五11点到13点在拉斯帕伊大街(Raspail)105号一楼法国社会科学高等研究院的阶梯教室的政治哲学研讨班也闻名遐迩,听者云集。在这个研讨班上,他疏解荷马以来的西方政治哲学经典,不时从这些经典切入现实政治,让听众切身体会到这些经典的生命力。他的不少著述都是从这一研讨班的授课和讨论发展而来。

在马南的著作中,《现代政治的诞生:马基雅维利、霍布斯和卢梭》(1977)、《托克维尔和民主的本性》(1982)、《自由主义思想史十讲》(1987)对近代政治哲学家特别是卢梭、托克维尔等人的思想进行了细致犀利的阐发,《人的城邦》、《政治哲学通识课程》则是对现代性全面的批判性阐释,《民族的理性》展示了对欧盟建构的非政治、去民族国家倾向的审慎忧思,近年出版的《城邦的变形:论西方的活力》则是对荷马以来的西方文明特别是其政治历史的精神动力和政治创造的深入思考。在他的访谈录《政治审视》(2010)中,他回顾了自身心智探索的历程和政治思考。本文试图从该书以及他的其他著作中呈现他的时代体悟和政治洞察。

这些著作几乎每本都被法国最优秀的出版社如伽利玛(Gallimard)、法亚尔(Fayard)、哈谢特(Hachette)等以规范的学术版本和更为大众化的口袋本一版再版,其中的大多数都被译成英文在美国出版。不同于二十世纪后半期在法国盛行的佶屈聱牙、曲折缠绕的后现代哲学和理论写作,也迥异于学院论述的坚硬刻板和专业生僻,马南的文笔清晰疏朗、犀利晓畅;无论是对经典文本的阐释还是对政治问题的剖析,他的论述鞭辟入里,推理环环入扣,引人入胜,最后的结论往往出人意料,别有洞天。

马南对语言的理解和运用本身就反映了他对政治的理解:政治根本上是公民之事,因此政治写作应该以普通公民能够理解的语言来进行。马南强调自己非常重视语言的简朴(simplicité)和自然,虽然他并不反对对于学术研究而言必不可少的学院术语和观念。不过他指出,以简朴自然的语言对人事(leschoseshumaines)特别是政治和政治历史进行清晰深入地探讨,这样做绝对不是为了以通俗易懂的方式更便捷地进行实用性的政治和文化传播,而是政治和政治历史的学术研究的严格性和科学性本身的要求。在马南看来,使用专业术语来进行政治和社会论述,这对于学者而言是非常便利的,因为这是他们熟练掌握、彼此沟通也得心应手的“行话”。反过来,我们可以推论,诉诸简朴自然的语言来对人事与政治予以哲学性地探讨,这需要学者深入地理解浸透于生活中的语言和这一语言所承载的生活本身。马南认为语言的专业化对于社会认知并非像我们所以为的那样如此必要。非但如此,我们也许有理由担心这一专业化甚至可能使我们的认知更为技术化也因此更为贫乏。马南谈道:“孟德斯鸠、卢梭、托克维尔只是用法语来写作。对普通语言失去信心意味着对人类的自然智力失去信心。”对自然智力失去信心根本上是因为对自然失去信心。现代社会意味着自然的终结,从科学技术到价值观念都取决于人们的创造,语言自然也不例外。马南不无嘲讽地说,人类的野心在今天是成为创造者,创造的欲望压倒了理解的欲望。确实,对于某种后现代解释学而言,理解本身已经是一种创造。马南则认为自己的心智探索被理解的欲望推动:理解存在的事物,而非想象和创造不存在的事物。因此马南坦言自己在成年后就不可能成为左派,因为左派更愿意想象一个尚不存在的社会,而他对存在的社会比对有可能存在的社会更有兴趣。

二

所以马南是右派或者说自由派,也就是自由主义者。这里他提到了孟德斯鸠和托克维尔;他没有明言,但我们看到他把自己置身于从孟德斯鸠到托克维尔这一近代法国自由主义传统当中。他的写作风格显然是这一传统以及与之密切相关的蒙田、帕斯卡、卢梭的道德主义论事风格的继承:以清晰优美的法语展示民情、人性和政治的内在张力。事实上,他的著述最重要的贡献之一就是推动了这一被遗忘的传统的再发现。

他同时提到了卢梭这个自由主义的敌人;在他对现代政治的奠基或是对自由主义谱系的论述中,卢梭均是无法绕开的思想高峰。马南在六十年代于巴黎高师和索邦(巴黎大学)学习哲学时,颇不喜欢被他称为“实业哲学”的当时教授的主流近代哲学—笛卡尔和笛卡尔主义、康德和德国观念论。这是一种体系化、机械化、技术化的大学哲学,其讲授更多的是对哲学概念和体系进行推演组合,而非让人思考。这时,只有卢梭这个在大学哲学中颇为边缘的思想家让他着迷,“没有哪个哲学家能更不偏不倚地理解人的灵魂当中最为悬殊和最为疏远的性情。在卢梭作品的每一页中,一种无懈可击的修辞表达了灵魂中最为微妙和丰富多样的运动”。在马南的论述中,他经常借助卢梭来剖析现代灵魂中的紧张与分裂,参照卢梭的现代性批判来考量自由主义的现代方案的可能与困顿,同时也通过批判卢梭来引入古典思想,对自由主义的创造及限度予以更深入的审视。而对卢梭的批判以及古典视角则是马南从另一个自由主义的伟大批判者—列奥·施特劳斯那里获得的发现。

前面当我们提到马南指出现代人失去了对人的自然智力的信心、现代性意味着自然的终结时,敏锐的读者一定已经嗅出了施特劳斯思想的气息。确实,施特劳斯深刻地影响了马南的政治思考。不过有趣的是,马南是通过二十世纪另外一位伟大的自由主义者—雷蒙·阿隆发现了施特劳斯,而马南与阿隆的相遇对其人生是决定性的,这还要从马南在高师时的失落说起。

进入高师后,令马南失望的不仅仅是哲学学习的乏味,还有高师的极左政治氛围。他在高师的同学里找到各种各样的极左派:除了法国的共产党之外,还有毛派、波尔布特派、人道斯大林派、科学斯大林派、不同类型的托洛茨基派。虽然贵为法国最为声名显赫的高等学府,所有年轻人梦寐以求的象牙塔,六十年代的高师在马南看来却在远离现实的乌托邦狂热和高度政治化的氛围中沦为“充满各种窃窃私语的悲惨医院”(波德莱尔语)。带着家人的满意与期待进入高师的马南,感到的却是失落。虽然他出生于一个左派家庭,有一个共产主义者父亲,自己年少时曾一度热爱苏联,在电台里听到赫鲁晓夫讲话也曾激动不已,和当年的很多中国青少年一样迷恋《钢铁是怎样炼成的》,然而他在十七岁时已经逐渐怀疑共产主义,而在高中特别是高师预备班对哲学尤其是对天主教的兴趣无疑让他最终抛弃了共产主义。所以不难理解高师的极左氛围让他感到格格不入。

更重要的是,马南在高师的极左政治与索邦的“实业哲学”之间看到了密切的关联:大学哲学越是更为机械、技术化、体系化,政治激情则越是不断在地下发酵膨胀,伺机而出,最终在1968年爆发。换言之,马南认识到,哲学的衰落与生活的混乱的政治化之间存在某种意味深长的对应关系,而政治哲学在二十世纪的衰落与极权主义暴政的肆虐之间存在某种醒目的关联。所以,我们看到,虽然二十世纪并不缺少哲学家甚至是伟大的哲学家,但他们当中的很多人失去了理解政治和洞察暴政的能力,甚至沦为暴政的帮凶。后来在考察西方文明史时,马南关注的一个重要问题就是,政治形式的转换和政治生活的变迁与哲学的演变之间的密切关系。在六十年代,过度政治化在推动学生把校园改造为广场并走向街头的同时,也在思想上颠覆了大学哲学的统治。青年人在马克思、尼采、弗洛伊德那里开始了思想的革命,所谓“68年思想”和各种后现代思潮风起云涌。虽然马南也被马克思、尼采、海德格尔吸引,但对于令很多法国知识分子热血沸腾并塑造了他们的人生与思考的68年思想与68年运动,他却无动于衷。他直言68年对他没有什么重要性。他经历了68年,却与之擦肩而过,这有点令人难以置信,其时他不满二十岁,他的大多数同龄人都投入到68年的革命狂欢中尽情享受。马南从年轻时期就颇为早熟地表现出一种保守气质。

这种保守气质和对68年的漠然很大程度上源于他对共产主义的拒斥。不过他并非没有困惑:离开共产主义后该走向何方?政治的意义何在?如何真正把握和理解政治?这成为他以及当时很多法国人的一个重要问题。很多人出于对共产主义和过度政治化的厌恶而最终抛弃了政治本身,而在马南看来,这种从一个极端向另一个极端的跳跃,仍然是因为囿于对政治的狭隘理解,或者说是因为缺乏恰当的智识工具来理解政治而因此无法在超政治化和去政治化之间把握政治。这一恰当的智识工具正是政治哲学,一个在当时同时不被哲学和政治学认可的学科:前者视其为不够哲学,而后者又质疑其科学性。但是马南正是通过发现政治哲学而克服了法国的政治混乱给自己造成的政治和心智的迷茫,并且理解了政治之于人事的中心意义,并由此审慎地探究现代人的政治可能。马南这样定义他以及某些致力于思考政治的同代人的使命:“通过发展政治哲学来走出思想的意识形态政治化。”

相关新闻:

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

网罗天下

频道推荐

智能推荐

凤凰文化官方微信

图片新闻

视频

-

台球女神车侑蓝代言游戏拍写真

播放数:42198

-

《真人快打》电梯里的恶作剧

播放数:86526

-

暴力萝莉360度无死角卖萌

播放数:132668

-

性感女模扮九尾狐阿狸魅惑众人

播放数:47332