2016-11-29 11:16 凤凰文化 萧轶

导语:1964年,因“利用黄色诗歌和反苏作品毒害青年”,布罗茨基被定罪为“社会寄生虫”,又于1972年被剥夺苏联国籍,驱逐出境,永不复归。他把苏俄岁月称为“前世”,逃离后的生活唤作“今生”。从彼得堡到斯德哥尔摩,布罗茨基终于在威尼斯找到了“西方”的最佳想象,一座建造在冬日海岸边的理想城市。1973年到1989年,布罗茨基曾17次踏入威尼斯城,直到1996年被安葬在圣米凯莱岛公墓,与被他戏谑调侃过的庞德做了永远的邻居。

乡愁与流亡是布罗茨基的永恒主题。布罗茨基注视着威尼斯,如同彼得堡延伸进了一个更好的历史,涣漫出另一个维度的文化乡愁。彼得堡理应在人类文明史上获得更好的名声,“历史始终在不知疲倦地败坏地理的名声”,而地理必将为想象伸张正义。为了抵御这种重复的败坏,布罗茨基把旅行当做流亡,流亡式的匿名性,带给他的并非是虚无的痛苦,而是自我的自由。

书评人萧轶认为,面对布罗茨基的文字,阅读即翻译,需要在熟悉他的语词规则或隐喻方式的情况下,在从外语翻译过来之后,在中译本上再度进行汉语与汉语之间的翻译,才能深入布罗茨基的语言内部,挖掘他那些新奇而冷峻的隐喻方向。故而这篇为威尼斯的布罗茨基而作的书评,也有意模拟了《水印》的文风,试图使阅读的过程成为对布罗茨基双眼略过城池的某种效仿:威尼斯如何遭遇布罗茨基,时间如何生产历史,水的波纹容纳了逝去的一切。

威尼斯

受雇于一套明信片的文明

在《悲伤与理智》中的第一篇《战利品》,布罗茨基特别写到了一位姑娘在他过生日时送给他的“一套像手风琴风箱一样连成一串的威尼斯风光明信片”,这套明信片是那位姑娘的奶奶于二战前夕在意大利度蜜月时带回来的,也恰好是在布罗茨基因阅读了两部以威尼斯冬季为背景的小说而常常念叨威尼斯时送来的。这些老旧的明信片让他感觉“几乎就像是在阅读亲戚的书信”,浓郁人文色彩的水城景色让他认为威尼斯呈现出来的气质,如同“做好了应对寒冷季节之准备的文明”,以致于他翻阅了无数遍。在被列斯政权认为是苏俄“寄生虫”的晦暗年代里,它们温暖着他那沉闷漫长的冰冻生活。

对布罗茨基而言,“季节就是隐喻”。冬天是正直的、道德的,是最真实的季节。寒冷是虚无的标准和精神所在,它规避了虚伪而战胜了人类,因为冬季色彩最为贫乏,所以最为诚实。再者,道德的诚实和欲望的贫乏,给现实世界的人类活动带来无边的恐惧,这是我们与时间保持类似的一个特征。所以,从这些冬天风景的明信片上,他想象着苏俄社会极力批评的西方社会,如同吊袜带的暗示力量,这些明信片风景散发着奴性的芬芳,诱惑着逃离的心脏。布罗茨基暗暗发誓:“有朝一日我若能步出国门,一定要在冬季前往威尼斯,我要租一间房,是贴着地面的一楼,不,是贴着水面,我要坐在那里,写上两三首哀歌,在潮湿的地面掐灭我的烟头,那烟头会发出一阵嘶嘶的响声;等钱快要花光的时候,我也不会去购返程票,而要买一把手枪,打穿我的脑袋。”这是一位二十多岁的年轻人受雇于明信片想象所产生的颓废幻想。

《水印》

命运垂青于这位以写诗为理由而反抗社会主义必须劳动的诗人,让他得到西方名人的呼吁与营救,安全离开了那个国度,不仅时常到威尼斯去,还在水面上写下了大量的诗文。在那本关于威尼斯札记的《水印:魂系威尼斯》里,布罗茨基如同给那位姑娘写情书那般,用情色意味的调侃方式,借助跳跃的思维和宽阔的比喻,如同面对某种危险的愉悦,鲜明而刻意地警惕着情感泛滥的叙事病灶,语言密度无限爆炸似的表达着深沉潜藏的忠诚与喜爱。写下威尼斯无数倒影的他,最终让自己也成为威尼斯的一道水印,他对威尼斯的热爱和写下的诗文让他青史留名,如同“掠过倒映在水晶水面中的那些花边般、瓷器状的廊柱”,竖立在威尼斯游客们的心底。他也长眠于威尼斯墓岛,尽管与被他戏谑调侃过的庞德做了永远的邻居。而这本关于威尼斯的书,成了他销量最大、译本最多的散文札记。

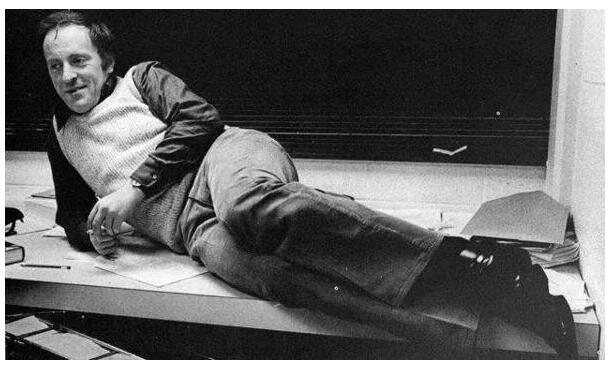

布罗茨基

冬季大海边一座完美城市

威尼斯的海藻气味,如同波罗的海边的童年记忆,召唤出乡愁的味道,尽管在苏俄的那些日子,对于布罗茨基来说,“作为一个乡愁的主题,这个童年几乎是不合格的”。但对于年轻时代翻阅关于威尼斯的图书的布罗茨基来说,这座从书页边角浮现出来的城池,就像感觉故乡彼得堡延伸进了一个更好的历史,涣漫出另一个维度的文化乡愁。因为,“历史始终在不知疲倦地败坏地理的名声”,彼得堡理应在人类文明史上获得更好的名声,自那位从子弹列车封闭车厢钻出的男人爬上装甲车的顶盖后,波罗的海刮起了历史的逆风,以堆积尸体的方式惩罚了这座海边城池。

尽管国家意志为了幽闭集权的社会统治,把“革命的摇篮”从面朝西方的彼得堡用坦克运进了内陆的克里姆林宫,洪水的灾异让位于对西方的恐惧。以主义之名的历史洪水开始让这个国家逐步远离西方,但在回顾自己的青春岁月时,布罗茨基写道:“我们是最纯粹的、也许是唯一的西方人”。“‘西方’这个词语对我而言,意味着一座建造在冬日海岸边的理想城市……剥落中的石灰裸呈出砖体和油灰,带着灰浊的、滚动的瞳孔。”“西方”,在《战利品》中是由物件所催生的想象:“冬季大海边一座完美城市,圆柱,拱廊,狭窄的街道,冰冷的大理石阶梯,露出红砖肉体的斑驳粉墙,油灰,被灰尘覆盖了眼睛的小天使——这便是做好了应对寒冷季节之准备的文明。”因流亡而融入西方,就像布罗茨基的想象不接受国家意志,现实生活也让他的想象,在自我的意志下不断无限接近现实。从彼得堡到斯德哥尔摩,终在威尼斯找到了“西方”的最佳想象。强调“西方”而不是“苏俄”,能够消除世人对流亡身份的过度围观,融入更大的西方文化背景能够获取半匿名的自由状态。

威尼斯作为西方文明发源地之一,或许正如保罗·莫朗巧妙油滑地处理自己的“法奸”身份时所说的那样:“威尼斯没有抵抗阿提拉、拿破仑,也没有反抗哈布斯堡家族和艾森豪威尔,她有更重要的事要做:存活下来。……对作家和农民而言,和平没有那么五花八门,和平只有一种。一直以来我只热爱和平本身,奇怪的是这份忠贞让我背叛了革命。”这座背叛了革命的城市,遗留下了大量的历史建筑和丰富的文化遗产,让肉眼略过城池肉体时,能够清晰地见证时间如何生产历史。水的波纹容纳了逝去的一切,布罗茨基可以在此琢磨历史的变迁和宇宙的法则。

正如布罗茨基的命运航线是由偶然性的异轨所改变的和铸就的,宇宙的法则不该是进步主义的线性特征,真正能够整体记录人生经验的,就像奥登那张大脸上凹凸不平的皱纹。布罗茨基曾用线条和皱纹来论述时间的隐喻,二者合成第三个隐喻:脸是时间刻写经历的纸页,脸部表情修改生活的平衡和记录生活的冲突,它比任何文体都更能讲述经验,能言说的和未能言说的都能在皱纹里安然共处,是人类经验最完整的忠实记录。威尼斯的波纹能容纳一切事件,而独特的感知经验会造就表情独特的面孔。

布罗茨基在威尼斯

地理能为诗歌伸张正义

独特的感知,抑或独特的面孔,表现在布罗茨基对语词的组合能力上。也正因他那表情独特的面孔,布罗茨基拒绝历史偏见和时代法则滞留下来的隐喻赝品,在最不可能发现关联的地方发现关联,使得隐喻方式变得冷峻和丰富,因新奇而冷峻,也因新奇而丰富。语词的使用指向生活的感知,新奇丰富的语词组合意味着打破日常生活的单调重复,试图拓宽人类感知的边界与方向。

这种写作让布罗茨基拒绝了陈词滥调,又使得这种独特隐喻变成了高度个性化的私人感知,在异质化的语词书写时诞生了诗性的美学,而诗人的写作正是朝向更为广阔的语言世界和美的惊奇。所以,面对他的文字,阅读的过程如同翻译的过程。需要在熟悉他的语词规则或隐喻方式的情况下,在从外语翻译过来之后,在中译本上再度进行汉语与汉语之间的翻译,才能深入布罗茨基的语言内部,挖掘他那些新奇而冷峻的隐喻方向。在阅读他的文字时,必须时刻注意每一个词组的语义繁殖及其隐喻方向,在字词中寻觅他感知的潜意识。就像布罗茨基在威尼斯的船上穿过夜色缓慢前行,那些迥异于我们熟知的隐喻联想,正是他所获取的独特感知,也让他的威尼斯札记在同类书写中孤傲成峰。

在布罗茨基看来,独特的表情是人类存在的意义,是人生尊严的表现形式。因为在模仿他人的外貌表情时,历史的经验只是不断地被同义反复,就像地理的名声一样被侮辱。为了抵御这种重复的败坏,布罗茨基认为最佳的旅行是把它当做流亡。流亡在异乡,是去扮演一种反抗的姿态,还是承受一份隐匿的日常?当被问追求什么时,他以“我自己”拒绝了前者。成为自己,是无需展演的持续状态。对拒绝姿态者来说,流亡式的匿名性,带来的并非是虚无的痛苦,而是自我的自由。在布罗茨基看来,威尼斯能够返还自我的匿名,因为在这座城池中,“你自己是你没有兴趣观看的一样东西”,旅游带来的陌生群体也能够让人隐匿在城池中躲避被观察的视角,来到这里的人们都将目光献给了威尼斯的风景,连最为狂热的自恋主义者也没法登台主演很久,因为威尼斯的风景能够消散迷狂和激情,会生产自我遗忘的时间。

尽管布罗茨基素来鄙弃展演苏俄时代的生活遭遇,但在他冷峻而克制的情感中,威尼斯依旧受雇于他对彼得堡童年生活的想象。所以,当他拿到第一笔大学薪水后,就立马起身闯进那些明信片上的风景中去,如同回到年轻时代的那个梦里。故而,在阅读这本书时,如同电影里经常采用的某种呈现方式:一个人物在城市中行走、观察和思考,最终身影越来越小,整个人缩进了一张明信片中。那些斑驳的城砖和蒙尘的物体,就像是时间的肉体,因为灰尘是时间真正的血肉之躯,而在威尼斯,斑驳的颜色和轻慢的灰尘最终渗透到了物体本身,与他们融合在了一起,历史的时间和建筑的载体最终达成了不可分割的和解。

对于旅行,布罗茨基认为立体的建筑和陌生的街景,突兀的三维效果能够冲击毫无防备的感官世界,最终在与经验意识的融合重叠下,储存进脑海的记忆底层,从而拓宽潜意识里的空间想象,修正个人的领土意识,喂饱记忆底层的意识章鱼。如同当年凝视明信片,他注视着威尼斯,在现实中回到当年的想象。现实与历史的叠加,制造着并不存在的文化想象,在人类的想象层面发动政变,现实能让想象谋求荣光的抱负,别处的地理能为个体的理想伸张正义。就像在《水印》中,布罗茨基将苏俄岁月称之为“前世”,而逃离后的生活唤作“今生”:“为了拥有另一种人生,我们应该结束第一种人生,而且这个活儿应该处理得干净利落。没有哪个人能够令人信服地实现这种事,尽管有时,不辞而别的另一半或是政治体制确实会帮我们大忙。”

所以,要理解布罗茨基对威尼斯如此迷恋的丰富情感,就必须在阅读他的威尼斯札记时,不断地回溯这颗善良的俄国导弹的“前世今生”。在获得诺贝尔文学奖的受奖演说词里,他说:“从彼得堡到斯德哥尔摩是一段漫长曲折的路程。可是对于持我这一职业的人来说,所谓两点之间的直线长度最短的公理早已失去了它的魅力,地理能为诗歌伸张正义。”威尼斯作为一个地理坐标,从当年对逃离的想象开始,威尼斯如同“做好了应对寒冷季节之准备的文明”,如同风陵渡口一样,连缀起了布罗茨基从彼得堡到斯德哥尔摩之间的路程。在诗性抒情的风景画下,是他埋头沉思的自传体,就像约翰·厄普代克对《水印》的评价:“从生活体验中提炼出有价值的意义,将地球上普普通通的一个点转化成窥见存在之宇宙的一个窗口,把自己不断的旅行锻造成晶体,这一晶体的棱面能反映出全部的生活,包括那不断流露在生活表面的流亡和疾病,这一晶体的闪光就是纯洁的美”。

布罗茨基

梦是闭上眼睛的忠诚

布罗茨基的逃离,无疑是幸运得让人艳羡的,因为地理为他的诗歌伸张了正义;跟其他文学流亡者比起来,他的日子太会过了。当他毅然决绝地像条鳗鱼一样离开波罗的海,迎接他的是文坛领袖奥登,那位全世界唯一拥有资格拿两大卷《牛津英语词典》当凳子的大诗人,他将自己的写作唤作取悦这个诗人的影子;还有生日当天收到的一扎威尼斯明信片,让他在逃离成功的岁月里,十七次钻进那些风景之中,也让自己最终葬在了那些风景之中。布罗茨基的散文讲究结构的严谨,犹如他的人生也讲究结构的对称:当年有一个女孩在生日那天送给他一套威尼斯明信片,在初入威尼斯时就有让他大做湿梦的女人接待着他,而他的最后一位妻子也是威尼斯人;作为“文明的孩子”,他最终的归宿是西方文明起源地之一的威尼斯。他的逃离,通往的是复归的轨迹。

在《水印》开篇的第一节,布罗茨基把文章的段落献给了这个让他大做湿梦的纳粹女人,这是一座城池赐给他的安慰,借此能够舒缓和忘却刚刚抵达的疲惫劳顿。借助密谋式的暗语传递欲望,在多次未遂被他人捷足先登之后,他如此写道:“我们也不该对被某种浓烈的种族汁液弄脏的精美蕾丝生气。”然而,他还是生气了:“因为这不只是一种失望:这是对这种织物的一种背叛。”逃离意味着背叛,背叛某种既定的精神质地;极权是美的天敌,一个纳粹女人配不上她所穿的精美蕾丝。就像本雅明那样,这颗忧郁的土星即使爱上了一位左派姑娘,也并没有让生活变得温暖起来,更没有让世界和平起来。所以,逃离一种乡愁,或者迎接另一种乡愁,在巫光的暗流下,逃离本身不该成为随意的皈依,不该是在地理的位移中,继续接受逃离所背叛的精神质地,而该是复归到想象意识的精神生活,让现实与想象谋求和平的共处。

在阅读《水印》时,我们甚至会发现,其中有些章节如此相似地出现在《布罗茨基谈话录》中。在即将结束威尼斯札记之前,布罗茨基生怕他人再度询问他为何如此钟爱威尼斯似的:“如果真要把梦指定为一种体裁,那么,它们主要的文体表现手法毫无疑问是前后无逻辑的陈述。至少这可以为我到现在为止所写下的这么多页文字提供一个理由。同样,这可能也解释了所有这些年里我不断去促成那个梦重现的努力,在这个过程中,和我的潜意识一样野蛮地推搡着我的超我。说穿了,我不断地让自己返回到这个梦中,而不是倒过来……我将成为一个威尼斯人……当我们年复一年,在错误的时节返回我们所爱的地方,却无法保证能够得到爱的回报时,这也许可以作为忠贞的证据吧。因为,就像所有美德一样,只有当忠贞是本能或乖僻,而不是理性时,它才具有价值……去爱,以一个回归的旅行者的形式或以一个梦的形式,因为梦是闭上眼睛的忠诚。”

在布罗茨基看来,他写威尼斯的风景也好,写威尼斯的人文也罢,无非是回到当年的那个梦里。它不在于何地,也不在于何人,而在于用某种方式回归到最初的想象。梦是闭上眼睛的忠诚,而这种忠贞,并不在于前后叙事的逻辑与否,也不在于潮汐方向的进退与否,也不在于飞机火车的地理位移,而在于如何在现实中抵达自己闭目之后的梦境所现。逃离,就是在复归的轨迹中,忠诚地兑现往昔下注过的想象。

写下这些文字的时候,我正准备动身,从一座被历史侮辱的南方城池,前往一座被历史更名的北方城市。在临近冬天的此时此刻,布罗茨基的逃离经验值得我去信任,我应该会有信心去相信:地理必将为想象伸张正义。

责编:冯婧 PN041

不闹革命的文化批评

凤凰网文化出品

时代文化观察者

微信扫一扫

2016-11-21 16:030

2016-11-18 15:510

2016-11-16 10:550

2016-11-15 10:550

2016-11-11 19:480

2018-07-11 14:080

2017-07-26 17:160

2017-06-27 18:510

2017-05-24 12:290

2017-03-16 12:230

2016-07-28 16:250

2016-06-23 12:380

2016-05-10 11:530

2015-12-14 16:310

2015-11-26 15:150

2018-10-27 19:520

2018-10-27 19:510

2018-10-27 19:450

2018-10-11 10:460

2018-08-21 10:200

2018-10-11 10:220

2018-08-31 11:040

2018-08-31 10:400

2018-08-21 10:390

2018-08-21 10:330

2018-10-27 18:330

2018-08-31 17:370

2018-08-31 10:530

2018-08-21 10:160

2018-08-11 12:310

萧轶,自由撰稿人。