被误读,被标签化,被片面化的杜拉斯

在这个时代,我们依然在读杜拉斯,她的作品已成为了经典。但在某种意义上,中国读者无法全面了解杜拉斯。而在全世界范围内,杜拉斯始终以来也一直是一个被误读,被标签化,被片面化的名字。

“2006年,杜拉斯辞世十周年之际,我们已经有种强烈的感受:杜拉斯的作品正在被经典化。”

■ 纪念玛格丽特·杜拉斯一百周年诞辰

今天是法国女作家玛格丽特·杜拉斯的一百周年诞辰。

在这个时代,我们依然在读杜拉斯,她的作品已成为了经典。但在某种意义上,中国读者无法全面了解杜拉斯。而在全世界范围内,杜拉斯始终以来也一直是一个被误读,被标签化,被片面化的名字。

1926-1927年间的玛格丽特·杜拉斯。

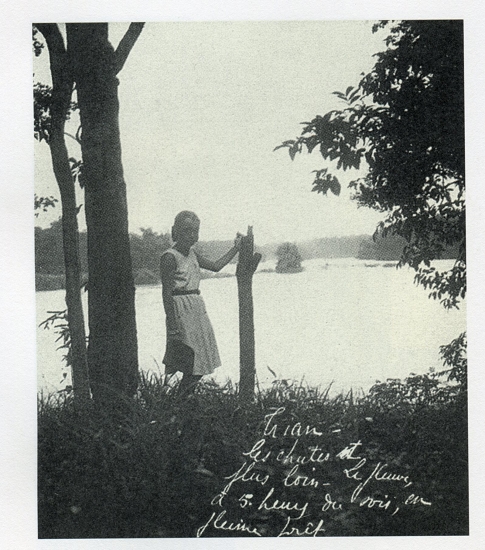

杜拉斯的一张罕见的以东南亚风景为背景的照片。

杜拉斯和她的母猫。

中国情人时期杜拉斯的典型照片。

杜拉斯在圣伯努瓦路寓所。 (摄于1955年)

“2006年,杜拉斯辞世十周年之际,我们已经有种强烈的感受:杜拉斯的作品正在被经典化。”杜拉斯在中国的研究者、译者,南京大学法语系教授黄荭说。“2011年杜拉斯作品全集一二卷在‘七星书库’出版,三四卷2014年面世;她的戏剧进入法兰西喜剧院经典剧目;她的小说更是进入了法国中学会考参考书目中。”黄荭用“不朽”来形容杜拉斯现在在文学上的地位,“杜拉斯已然是端坐文学先贤祠的标准姿态:不朽。”4月4日,今天是杜拉斯的一百周年诞辰,法国全年都有关于杜拉斯的纪念活动,上海译文出版社也即将在下月再版杜拉斯作品32种。

很少有人读过

5本以上的杜拉斯

2006年,杜拉斯逝世十周年,法国掀起了杜拉斯经典化过程。又8年过去,杜拉斯诞辰一百周年,世界各地继续在读她的书。在这个时代,为什么还读杜拉斯?“杜拉斯的东西还是很超前,她的审美、她的语言,比如在《外面的世界》、《物质世界》,你会发现,那就是博客、微信的写作,都很短,都很自我。” 黄荭说,在1980年代后,杜拉斯文字本身很简单,所以特别适合当代人阅读。“她的当下性特别明显。她认为,她的文本提供了无限的可能性。她感兴趣的是,她文本提供的是无限的阅读。”

2006年,《音乐》、《痛苦》、《广场》、《死亡的疾病》、《夏雨》、《广岛之恋》被再次改编搬上舞台,法国举办了杜拉斯电影回顾展、杜拉斯的手稿展和系列讲座,法国各大报纸杂志也纷纷推出纪念专号或刊登大篇幅的纪念文章。即便在中国,从那时开始,杜拉斯文集也由上海译文出版社源源不断地出版至今。

32本杜拉斯作品单行本、近十种杜拉斯传记……上海译文出版社编辑丁丽洁说,他们准备在下月重版32本杜拉斯作品,“所有封面都换掉。”“她可能是战后法国作家里,作品被翻译成中文最齐全的一位。但大部分杜拉斯作品的关注度都很低。在某种意义上,中国读者是无法全面了解杜拉斯的。读过杜拉斯作品5部以上的,很少。”黄荭说,中国读者只是通过《情人》、《抵挡太平洋的堤坝》、《副领事》、《印度之歌》、《劳尔之劫》几个本子了解杜拉斯,作家模仿最多的就是《情人》。“杜拉斯在中国的接受是很片面的。很多女性作家,都会说杜拉斯、杜拉斯,明确或不明确都会提到杜拉斯。”

翻译很火热,但研究不热。黄荭说,推崇杜拉斯的中国作家很多,大家都说喜欢杜拉斯,“你真问喜欢杜拉斯什么,他们也说不上什么。感觉大家都能谈杜拉斯,但到底杜拉斯什么样,这很难说。她已经被符号化了。她属于那种没有读过都能谈论的作家。”“她真的已经成为消费品,以杜拉斯之名。因为我们无法绕开她。她是大家都能谈的作家,是谈资型的作家。”

杜拉斯反对自己

被小资化

黄荭阅读和研究杜拉斯已经快20年,但很长一段时间她都不肯承认杜拉斯是她最喜欢的法国作家,“哪怕只是之一。我给自己了很多借口:她太自恋,太招摇,太自以为是,文字不是太温吞就是太凌厉……但这些年下来,慢慢地她占据了我书房整整三排书架,以后想必还会更多。”黄荭从硕士论文开始做杜拉斯,从杜拉斯去世前关注她,“这么久时间,没有厌倦,所以我也只好承认,我喜欢杜拉斯。”黄荭在近期也有两本跟杜拉斯有关的作品出版,关于杜拉斯的文章结集《杜拉斯的小音乐》和译作《爱,谎言与写作:杜拉斯影像记》。

黄荭手上在做一个国家社科基金青年项目“理解与误读:‘杜拉斯神话’的窥破”,“什么是误读?” “误读是从中国语境来谈的,其实从国际语境也一样。”黄荭说,自从1984年的小说《情人》出版并获得龚古尔奖之后,杜拉斯就被通俗化了。“杜拉斯也意识到了自己被通俗化,以至于后来在某一个时期,虽然作家对自己的作品很喜欢,却流露出对《情人》的讨厌。她自己认为这是本车站小说。某种意义上,《情人》迎合了读者的一种小说阅读口味。”因为直到1970年代,杜拉斯都被当作先锋晦涩的作家,她跟新小说运动的作家关系都很好,她的《琴声如诉》就放在新小说的大本营午夜出版社。“至少在某种意义上,杜拉斯作品也是新小说。比如《广场》,那是最典型的新小说,没有情节只有对话,人物模糊掉了。”黄荭说,《情人》对她恰恰是某种转型。作为读者、译者、研究者的黄荭每次遇到读者谈起杜拉斯,她也只好一遍遍地解释《情人》和现实的“情人”。“情人”最终成为“情人们”。在《来自中国北方的情人》里,在那段著名的轮渡桥段,有个经典的句子:“情人们站在甲板上。”黄荭说,“这不是笔误,那么多版本的情人重重叠叠在那。”

因为《情人》或者说让-雅克·阿诺的电影版《情人》,杜拉斯不仅被通俗化,也成了小资的标签。“这是杜拉斯自己反对的。就跟昆德拉一样,昆德拉讲媚俗,但现在这个词就是媚俗的代表。”更何况,那部电影并不是杜拉斯本人想表达的《情人》。杜拉斯最初是电影的编剧。但让-雅克·阿诺其实并不喜欢和杜拉斯合作,在杜拉斯生病期间,让-雅克·阿诺绕开了杜拉斯用自己的编剧做了自己的东西,符合他的审美。“跟杜拉斯合作的话,两个人可能是不合拍的,因为两个人的风格还是有很大不同。让-雅克·阿诺想要拍的是有点像《走出非洲》的《情人》,他希望拍的是自传性的电影,但这肯定不是杜拉斯想要的效果。”

一个触角特别多的作家

可是黄荭从另外一个角度也认为,误读也是一种理解。“误读使得她的作品得以流传。如果只把她当作学院派作品去理解、阅读,对杜拉斯也不见得是好事情。杜拉斯很有远见,她认为只被知识分子阅读并不是很好的事情。她的理想是小学生都能读她书。”前些年,杜拉斯作品被收录到中学会考指定书目,这让杜拉斯在年轻人中阅读很广。“她属于法国中学生最喜爱的当代作家。”杜拉斯作品进入七星文库,被经典化,但经典的杜拉斯在法国有非常明显的在场性,“感觉她还是很活跃,大家都在读她的书,看她写的戏。”杜拉斯这个人和她所有作品成了一个研究的中心,“她的每个局部都值得研究,通过她的这扇门,通往其他作家。”

几乎每年都有杜拉斯的传记出版,一个有趣的现象是,很多杜拉斯身边的人都写过杜拉斯传记。“因为杜拉斯是一个很有卖点的作家。在法国,《情人》、《抵挡太平洋的堤坝》和《琴声如诉》都有点评本,学生精读使用。国外对杜拉斯的研究远远超过波伏娃(法国存在主义作家、女权运动领导者),这股潮流没有停止的趋势。”

被杜拉斯纠缠了20年,成为她日常生活和工作的一部分。“杜拉斯到现在为什么还吸引我?因为她是一个触角特别多的作家,她对很多东西都感兴趣,很多领域都有涉猎,在杜拉斯的写作里,任何话题都可能成为文学素材”,“她会写到菜谱,写怎么做菜,怎么炖牛肉煎鸡蛋”,经由她打开的是一个非常丰盈的世界。文本内容的丰富性,很多法国作家都有这样的特质,“但其他作家没有像杜拉斯那样明显。比如索莱尔斯,但他的碎片太精致了。在某种意义上,杜拉斯有一个态度,她对知识其实是有质疑的,她认为不知才是真知。杜拉斯质疑学校教的东西。索莱尔斯是掉书袋子。” 杜拉斯其实是好学生,她的数学学得很好,杜拉斯的父亲是数学老师。

在写作中学会写作

杜拉斯、波伏娃、克里斯蒂娃是战后法国知识界最重要的女性,“我更喜欢杜拉斯而不是波伏娃。因为波伏娃是书斋型的,她很会运用知识。而杜拉斯给你的恰恰是真正情感和生活的部分,这离克里斯蒂娃就更远了。” 杜拉斯、波伏娃都来自左翼,都在女权运动和战后一系列政治运动中发声、介入,但她们始终属于不同的圈子。“她也介入了,但世界津津乐道的是加缪、萨特和波伏娃。世界没有谈她的介入。”黄荭说, “她和波伏娃多少有竞争关系。多少也有嫉妒心,甚至他们俩可能有几乎一样的情人。”

“共产主义是她一生的理想,她说她至死都是共产主义者。不过她不喜欢党组织,所以不是共产党人。”黄荭说,杜拉斯和丈夫罗贝尔·昂泰尔姆一起加入由密特朗领导的全国战俘和集中营犯人运动。1944年6月1日,丈夫罗贝尔·昂泰尔姆和他姐姐一道被盖世太保逮捕,并被遣送到德国的达豪集中营。在那次被捕事件中,因为密特朗的警觉,杜拉斯才幸免于难。罗贝尔从达豪集中营活着出来,大姑子没能活下来。这段经历,杜拉斯与后来成为法国总统的密特朗有过详细对话。杜拉斯不是犹太人,在经历了这个事情后,她认为自己就是犹太籍身份。

杜拉斯、波伏娃、克里斯蒂娃三个女性分别从三个侧面去理解知识。“即便她们都是女性主义者,她们也属于不同的波段。但某种意义上,杜拉斯让我更觉得她是女性和母亲,而另外两位都是哲学家,她们是女人的身体,有女人的感悟,但是男人的思想。”黄荭说。

杜拉斯学者也还在继续研究她的写作,解读她的思想,“有专门就某个作品谈论,或者主题性研究,比如研究杜拉斯的童年诗学。还有专门研究她的电影。”1966年,杜拉斯开始拍电影。她推崇作家电影,反对商业电影,“用(作家)电影杀死(商业)电影,所以从某种意义上说她挑战了观众的理解力,而绝不迎合观众的趣味。”在访谈集《话多的女人》里,杜拉斯谈电影,她认为只有年轻人能理解,电影反映出来年轻人的心态。“她那个时候的电影沉闷,节奏缓慢,在某种意义上,这种缓慢、固定镜头,潜在的是革命意识。这是她当时想传递的。她认为年轻人懂她。当时也有年轻人对她说,你拍完这样的电影,你以后还能干嘛?年轻人认为她的激进已经到头。”

“她要去电影中寻找文本中没有找到的东西。其实电影也没有给予她想要的东西,到了1980年代,她又回到了写作。所以,对于杜拉斯,不是电影、戏剧、小说等这些类型去定义她,其实对她来讲,她自始至终都在书写,即便是镜头,也是一种书写。”在《印度之歌》出版的时候,书下面就印着“文本戏剧电影”,黄荭说,“她试图突破文本的界限。”

不论小说、散文、戏剧、还是电影,杜拉斯的主题永远是我,“她写下了自己整个的人生”,黄荭说,“我这么做就像一个傻瓜,这样也不错,我从来没有自命不凡。写一辈子,在写作中学会写作。写作不会拯救。这就是一切。”![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

网罗天下

频道推荐

智能推荐

凤凰文化官方微信

图片新闻

视频

-

台球女神车侑蓝代言游戏拍写真

播放数:42198

-

《真人快打》电梯里的恶作剧

播放数:86526

-

暴力萝莉360度无死角卖萌

播放数:132668

-

性感女模扮九尾狐阿狸魅惑众人

播放数:47332