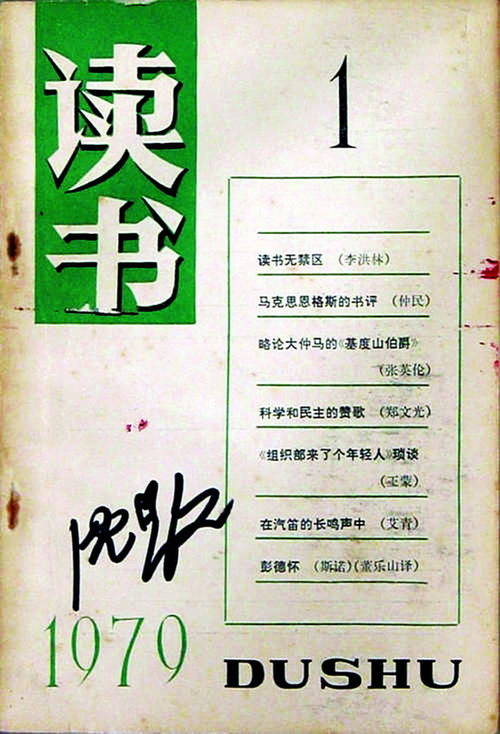

1979年4月,《读书》杂志创刊,在创刊号上刊登《读书无禁区》

《读书》创刊号,上面有沈昌文的签名。

上世纪80年代的《读书》编辑部。左二为董秀玉。

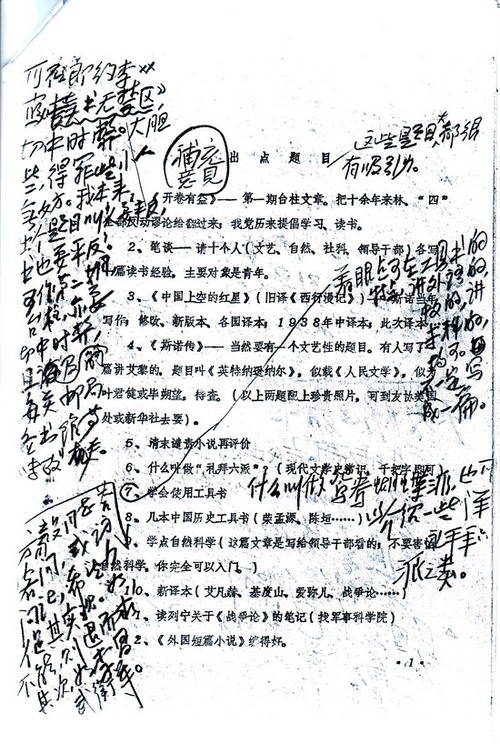

对于发表《读书无禁区》,陈原作批示。

1979年,《读书》杂志创刊号刊登李洪林文章《读书无禁区》,引发热烈争论。一种代表性的批评声音是:“难道小学生也能看《金瓶梅》?”事实上,作者在写文章时字斟句酌,兼顾了各种批评的可能性,文中明白写有“毒害青少年身心的书籍,必须严加取缔” 的字句。批评尽管激烈,很快便烟消云散。

此文因为“喊出了大家心里隐藏多年的声音”一时传播深远,成为中国改革之初思想解放运动的重要标志之一。许多读书人为此欢欣鼓舞,《读书》杂志也因之大放光彩。改革开放30年之际,媒体关于《读书无禁区》回顾和评论骤然增多,我们则从当事人和学者那里获得了很多关于这一历史的新鲜观察角度。

1

办《读书》杂志前,范用给人民出版社立了军令状

“现在看起来这是不是像天方夜谭,嗯?读书无禁区,这不是最起码的、ABC的东西么,居然有那么大的争论?”三联书店原总经理,67岁的董秀玉笑着说。30年前她曾亲身经历了《读书》杂志创刊和首篇文章《读书无禁区》掀起的狂风巨浪,深知这句话成为常识有多么不简单。

用今天的眼光看,不仅发表于1979年4月的《读书无禁区》是ABC,后来《读书》发表的《人的太阳必然升起》、《真理不是权力的奴仆》等一批文章讲的都不过是普通常识,然而董秀玉说在当年这些都是“心底的呐喊”,“之强烈和悲壮无与伦比”。中间还多次引发争论。《读书》的坚定,使杂志在很短的时间内迅速崛起,风靡于知识分子中间,成为思想界的一面旗帜。

“在1979年,这样一篇文章为什么能引起这么大的反响?”北京万圣书园总经理刘苏里自问自答:“当时岂止是读书有禁区,中国刚刚解决了真理标准的讨论,整个社会各个方面的禁区尤其意识形态的禁区几乎全都没有破除,所以《读书无禁区》在特定时候所起的作用、面临的压力是现代人无法想象的。”

董秀玉承认当时几个主要领导者受到的压力,《读书无禁区》发表后,几位创办人都被严厉批评,勒令检讨。“四人帮刚刚倒了,但‘文革’的压力,疯狂到所有的知识分子都下放了,几乎说错一个字就恨不得杀头。面对严酷的环境,这几个老人家刚从干校出来就开始密谋办杂志,倡导思想解放、独立思考,坚持真理,可那时还像搞地下工作一样。我从《读书》一开始筹备就跟着他们,强烈感觉到那时的氛围:忧虑、激奋、压力和斗志,是一种特悲壮的感觉。”

董秀玉说的“老人家”指的是“二陈一范”:陈原、陈翰伯和范用,以及《读书》的执行主编史枚、倪子明等老出版人、文化人。“《读书》杂志真是那些老人家创出来的。他们冒着生命危险扛着大旗往前奔,我们只是跟在后面跑。”那时董秀玉只是小辈,她说,她是“小跑腿的”。

1970年,被打成“陈范集团”的陈翰伯、陈原和范用在湖北咸宁干校谈起办刊物。范用回忆说:“我们设想一旦有条件,还是要办读书杂志。”“二陈一范”和史枚都是老革命,从三四十年代就开始办杂志做出版。1978年,时机终于成熟了。当时陈翰伯出任文化部新闻出版局代局长,陈原是商务印书馆总经理,范用则是人民出版社副社长兼副总编辑,当时三联书店隶属人民出版社。

范用提出由他担任总经理的三联书店来办《读书》杂志,这是要担风险的:“人民出版社党组让我立了军令状:万一出了问题,责任全部由我一人承担。 ”1978年由陈翰伯出面,邀请于光远、夏衍、陈原、范用等人组成《读书》编委会。由陈原任主编,倪子明、冯亦代、史枚任副主编。

1978年下半年,37岁的董秀玉被从人民出版社编辑室抽调参与《读书》杂志筹备。“那时候条件很差,会都是在翰伯同志家里开;人很少,史枚坐在家里看稿审稿,我就负责在外面跑稿组稿。很多作者我不认识,老先生们就给我写封信或者帮我打个电话。”这样董秀玉联系到了巴金、萧乾、艾青、王蒙、黄裳、施蛰存等等老一辈文化人,以及一大批作者的热情支持,半年后编辑部逐步完善。

1979年4月《读书》创刊,在“编者的话”里声明:“我们这个刊物是以书为主题的思想评论刊物”:“我们主张改进文风,反对穿靴戴帽,反对空话,反对八股腔调,提倡实事求是,言之有物。”董秀玉回忆,当时老同志们的办刊思想就是要高举“实事求是,解放思想”的大旗,提倡人们多读书,独立思考,没有思想性的文章不要。陈翰伯就提出来文章要尖锐一点。陈原在讨论《读书》“刊物性格”时则说:“我以为办这个杂志,是为了解放思想,开动机器。”

2

写检讨,最后都写成了对这篇文章的说明书

“几乎所有的书籍,一下子都成为非法的东西,从书店里失踪了。很多藏书的人家,像窝藏土匪的人家一样,被人破门而入,进行搜查。”“书籍被封存起来,命运其实是好的,因为它被保存下来了。最糟糕的是在一片火海当中被烧个精光。”

这一篇四千来字的文章《读书无禁区》开篇即用“封”、“烧”和“煮”三个字概括了“文革”期间书籍的命运,并开宗明义地问“一个原则性的问题就是:人民有没有读书的自由?”文中同时指出,即使是“毒草”,也不应禁止,而要让人自己去阅读和辨别。

1978年底,由董秀玉约李洪林写《读书无禁区》一文。作者感慨万千文思泉涌,几天之内文章即写成。稿子来到各位编辑眼前,大家都很兴奋:“觉得讲出了我们的心里话。‘文革’时期将所有的书没收、烧掉,知识分子为了抢书跟红卫兵打起来,甚至被打死的消息都不鲜见。一个民族不读书,不吸收古今中外优秀的思想文化是没有前途的。”

原文标题为《打破读书禁区》。媒体上广泛流传着各种改题的说法。董秀玉作为亲历者,提供了不同的版本:“当年在《读书》的策划案中,主编陈原已经明确提出在第一期中要约写一篇《读书无禁区》的稿子。”

陈原批示件上写着:“可否即约李××写《读书无禁区》,切中时弊。大胆些,得罪些小人无妨。”并说:“马恩论书,已成六十万言,可否请××写一篇泼辣的文章介绍,从材料出发,讲马恩如何有主义,无成见,博览群书,从不知有禁区,且不做书的奴隶……”

“在约稿之前陈原就已经提出《读书无禁区》,李洪林写来的文章叫《打破读书禁区》,范用和史枚同志觉得《读书无禁区》更为明确和响亮,就将它改回了原题目。”董秀玉说,在当时强大的气压之下,作者是非常谨慎的,又要表达观点又不能让人抓到把柄。“作者跟我讲,他自己用挑错的眼光反复读了好几遍,觉得抓不到什么毛病了才给我们。”后来从上到下的一股势力抓住标题大做文章,“李洪林面对了很多压力,甚至调离了原中宣部理论局的岗位,但他从来没有过任何抱怨”。

《读书》创刊号一出即引起反响,第一版印刷5万册几天内就发完了,马上加印5万册也销光。《读书无禁区》是创刊号的打头第一篇,也是最“刺激”的一篇文章,马上引来了批评。

争论最集中的一种说法是:“小学生能看《金瓶梅》吗?”

一位作者写文章《读书不能无禁区》说:“《读书》第一期的《读书无禁区》一文,我看了题目就有气,很别扭,认为是不能接受的。”“反动书刊难道是精神粮食么?不,它们是毒药”:“资本主义世界的出版物,不少是诋毁我们的政策的,不少是歪曲我们的政策的,如果让它在我们国内传播,该有多少人中毒!”

本着鼓励不同意见平等讨论的原则,《读书》就《读书无禁区》一文在杂志上公开进行讨论,于是连续刊发了几篇文章,支持和批评的文章各半。

“当时陈翰伯、陈原、范用受到的压力是最大的,但他们很坚持。”董秀玉说。后来的很多批评会,谈话会,实际上成了“说明会”,因为在《读书无禁区》的后半部分明白写着:“当然,不封锁也不等于放任自流……对于那种玷污人类尊严、败坏社会风气,毒害青少年身心的书籍,必须严加取缔。”于是,写检查最后也都成了写“说明书”,主要是告诉批评者,文章其实写得很全面。

范用也被主管机关找去谈话,他也拿出《读书无禁区》希望他们全面看看,说明此文目的是批判“四人帮”的文化专制主义,并未主张放任自流。“后来有同志说,领导同志事忙,没有时间看文章,只看标题,或者光听汇报。以后标题多加注意。”

记者发现,不少受访者对这个五字的标题记得很牢。复旦大学教授陈子善就说:“《读书》第一期我看过。你要谈文章的内容我记不清了,但对那五个字记忆犹新,五个字足以说明所有问题了。到现在读书已经几乎没有禁区了,但小禁区还是有的,所以这个口号现在还有意义,就像改革开放还要继续一样”。

| 您可能对这些感兴趣: |

| 共有评论0条 点击查看 | ||

|

作者:田志凌 编辑:王勇

|

解放军王牌战机出海护海权

解放军王牌战机出海护海权 成飞研发解放军五代战机

成飞研发解放军五代战机 中共史上最危险叛徒顾顺章

中共史上最危险叛徒顾顺章 张国焘叛党最后是何下场

张国焘叛党最后是何下场 苏紫紫上锵锵三人行聊裸模

苏紫紫上锵锵三人行聊裸模 周立波富婆新娘婚史曝光

周立波富婆新娘婚史曝光 的哥坐视少女车内遭强奸

的哥坐视少女车内遭强奸 明星糜烂派对豪放令人咋舌

明星糜烂派对豪放令人咋舌 盘点:从军演看解放军军力

盘点:从军演看解放军军力 俄罗斯尖端武器所剩无几?

俄罗斯尖端武器所剩无几? 孙立人亲上阵与林彪对决

孙立人亲上阵与林彪对决 蒋介石为何十年后对日宣战

蒋介石为何十年后对日宣战 歼20主要针对印俄造的T50

歼20主要针对印俄造的T50 东风21反舰导弹逼退美航母

东风21反舰导弹逼退美航母 华国锋为何敢抓毛泽东遗孀

华国锋为何敢抓毛泽东遗孀 朝鲜“三代世袭”的背后

朝鲜“三代世袭”的背后 是真是假 印度瑜伽飞行术

是真是假 印度瑜伽飞行术 文涛:小学见过女老师裸体

文涛:小学见过女老师裸体