在王彬彬看来,汪晖迟迟未到的回应已不再重要。学术界这场为抄袭行为辩护的游戏本身比一个偶发的抄袭行为更显得“有趣”。

插图_ 邸翩

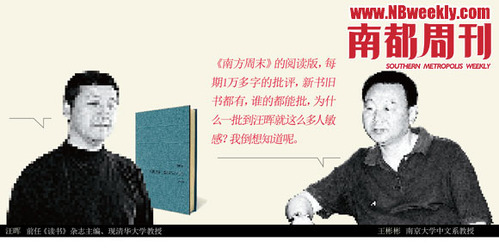

3月25号,《南方周末》刊登了王彬彬举报汪晖抄袭的文章,钱理群、孙郁、赵京华等几位学者随即在各媒体发声,集体挺汪,一些著名学术论坛也对抄袭事件表现出不可思议的宽容,同时却声称要对举报者王彬彬的“动机和来头”进行围剿盘查。在王彬彬看来,汪晖迟迟未到的回应已不再重要。学术界这场为抄袭行为辩护的游戏本身比一个偶发的抄袭行为更显得“有趣”。

南都周刊记者 洪鹄 实习生 刘雅静

4月5日上午,南京大学中文系教授王彬彬在接到《南都周刊》记者电话时有点激动。这是他“举报”汪晖涉嫌抄袭事件走向公众视野后的第10天,王彬彬从一开始就期待的“学术界的严肃回应”却迟迟没有到来。

“我不是个搞人的人,我从来没有想把汪晖放倒的意思,我跟他无冤无仇。我就是发现了这么一本书,里面有严重的抄袭问题。现在我把证据都拿出来,白纸黑字、铁证如山,但是他们说什么呢?调查我的动机、对我进行人身攻击。”王彬彬在电话里高声说道。

“纠察队长”王彬彬

王彬彬的《汪晖<反抗绝望>的学风问题》一文最初发表在国家级核心期刊《文艺研究》上,3月25日被《南方周末》再次刊载后成为了公众话题,更在学术界激起了热议。

《反抗绝望》原名为《反抗绝望:鲁迅的精神结构与<呐喊><彷徨>研究》,是前任《读书》杂志主编、现清华大学教授汪晖1988年完成的博士论文。它是汪晖学术生涯的起点,也是中国现当代文学研究领域影响力重大的学术名著。对于为何对汪晖这本诞生于20年前的专著产生兴趣,王彬彬的解释是:“我也教现代文学,讲鲁迅,有不少学生写论文时会提到或引用这本书,我觉得有必要看一下,否则不好指导学生。”

2009年夏天,王彬彬阅读了该书2000年由河北教育出版社出版、经汪晖亲自修订的新版。与其他几本书对比之后,王彬彬发现汪晖在《反抗绝望》的写作中存在“明显而严重的剽窃行为”。

王彬彬指出汪晖的抄袭对象至少包括李泽厚、勒文森、林毓生、张汝伦等四人的五部专著。他将汪晖的抄袭手法归为4类:搅拌式、组装式、掩耳盗铃式、老老实实抄式。《反抗绝望》中汪晖的抄袭涵盖了这所有方式。其中,汪晖对勒文森的著作《梁启超与中国近代思想》的抄袭尤为明显。王彬彬举例了勒文森的一段论述:

“梁启超的著作是将一种文化所包含的技术、结构、价值和精神状态完全或部分地引入另一种文化的文献记载。这种文化引入包括四部分内容:变更需要、变更榜样、变更思想、变更理由。”

汪晖在《反抗绝望》里将其全盘挪用,除了去掉了一个顿号,就只是将所有梁启超的名字替换成了鲁迅。

“读者(读到这里)应该已经笑起来了!”王彬彬有些得意。

风波的另一方当事人汪晖却缺席了。正在国外出席学术会议的他通过短信回复媒体:“我在国外,现在是深夜。有朋友来信说及此事。我没有看到文章,手头也没有20年前的著作。我很希望此事由学术界自己来澄清。”

3月27日,著名鲁迅研究专家、北大中文系教授钱理群率先回应汪晖涉嫌抄袭问题。钱理群说,以今天的学术标准来看,《反抗绝望》可能确实存在引文不规范的问题,“但不能简单称之为剽窃。”他坦言自己和汪晖走得比较近,经常一起讨论学术问题,对于该书的成书过程也比较清楚。钱理群强调,该书的核心观点是汪晖独立思考的结果,其对于鲁迅研究的贡献不能否定。

鲁迅博物馆馆长孙郁和中国社科院文学所研究员赵京华都认为王彬彬举出的例子中,汪晖是犯了引文、注释不规范等“技术问题”,但不涉及“道德层面的剽窃”。

“王彬彬一文很大程度上是不负责任的,他在文中大谈文风,我恰恰对他的文风很反感。你看他在文章里那种冷嘲热讽、那种得意洋洋,让人不舒服,这不利于善意的批评。”赵京华说。

王彬彬军人出身,作为文学批评家一向以“酷评”著称,王蒙、余秋雨、金庸、王朔等都曾受过他的口诛笔伐。张扬跋扈的文风让王彬彬树敌不少。

同一天,一篇名为《学术“私律”与“莫须有”》的帖子出现在了豆瓣网上,作者“钟彪”对王彬彬的大部分观点进行了驳斥:对于汪晖已注明“参见某某书”的很多引用,王彬彬认为是一种“掩耳盗铃式抄袭”,钟彪则直斥王彬彬过于苛责,并指责王彬彬对于“偷意”一词的界定相当随意。

“王彬彬的批评方法不好,会模糊焦点。”青年学者杨早认为。王彬彬写文章随心所欲,只求痛快淋漓,很容易让读者对他个人产生反感——反而忽略了他的批判对象。

“又一轮对汪晖的围剿开始了。”ID名为“苏门答腊”的网友说,他是豆瓣汪晖小组里的活跃分子。“王彬彬想把事情闹大,不过现在声响还不够。”

汪晖小组里的大部分组员对王彬彬的批评无法认可。一些人认为,“学术本来就是站在前人肩膀上眺望”、“按照王老师的说法,他名字的第三个字彬抄袭了第二个彬。”另一些人认为王彬彬“文风幼稚、专骂人”,可以不予理会。还有一种怀疑占据了小组讨论里的不小板块。一位名叫“自由派肥操”的网友提问:“汪晖是得罪什么人了吗?是因为他立场上倾向新左派,且有影响力,于是某些人就要弄他吗?”“如果只是一篇学术争论,为什么在《文艺研究》登过后还要发在《南方周末》这种大众媒体上?”

这项质疑并非空穴来风。一向以来,《南方周末》被认为是“自由派”的阵营,思想立场上与汪晖所代表的“新左派”相对立。南方周末刊发王彬彬的反汪之文,亦被某些网友解读为若干年前一场派系之争的延续。

“一稿两投是很正常的,只要编辑接受,我为什么不可以?《文艺研究》删了我两千多字,《南方周末》全文刊发,我当然要发。”在谈到这个话题时,王彬彬提高了嗓门,火气明显上来。“《南方周末》的阅读版,每期1万多字的批评,新书旧书都有,谁的都能批,为什么一批到汪晖就这么多人敏感?我倒想知道呢。”

| 您可能对这些感兴趣: |

| 共有评论0条 点击查看 | ||

|

作者:洪鹄 编辑:王勇

|

解放军王牌战机出海护海权

解放军王牌战机出海护海权 成飞研发解放军五代战机

成飞研发解放军五代战机 中共史上最危险叛徒顾顺章

中共史上最危险叛徒顾顺章 张国焘叛党最后是何下场

张国焘叛党最后是何下场 苏紫紫上锵锵三人行聊裸模

苏紫紫上锵锵三人行聊裸模 周立波富婆新娘婚史曝光

周立波富婆新娘婚史曝光 的哥坐视少女车内遭强奸

的哥坐视少女车内遭强奸 明星糜烂派对豪放令人咋舌

明星糜烂派对豪放令人咋舌 盘点:从军演看解放军军力

盘点:从军演看解放军军力 俄罗斯尖端武器所剩无几?

俄罗斯尖端武器所剩无几? 孙立人亲上阵与林彪对决

孙立人亲上阵与林彪对决 蒋介石为何十年后对日宣战

蒋介石为何十年后对日宣战 歼20主要针对印俄造的T50

歼20主要针对印俄造的T50 东风21反舰导弹逼退美航母

东风21反舰导弹逼退美航母 华国锋为何敢抓毛泽东遗孀

华国锋为何敢抓毛泽东遗孀 朝鲜“三代世袭”的背后

朝鲜“三代世袭”的背后 是真是假 印度瑜伽飞行术

是真是假 印度瑜伽飞行术 文涛:小学见过女老师裸体

文涛:小学见过女老师裸体