真正懂得汉娜·阿伦特的,或许只有这个美国女人

2017年01月19日 10:58

来源:凤凰文化

作者:卡罗尔·布莱曼

有时候,玛丽·麦卡锡和汉娜·阿伦特就像两个女学生,手挽着手,压低了嗓门议论着操场上那些男孩(还有女孩)滑稽可笑的动作。我们跟随着她们二人,行进在遥远的几乎无法航行的思想之河上,思考着我们这个时代的精神生活,因为我们知道,这两个探险者手中始终会保留着火种。

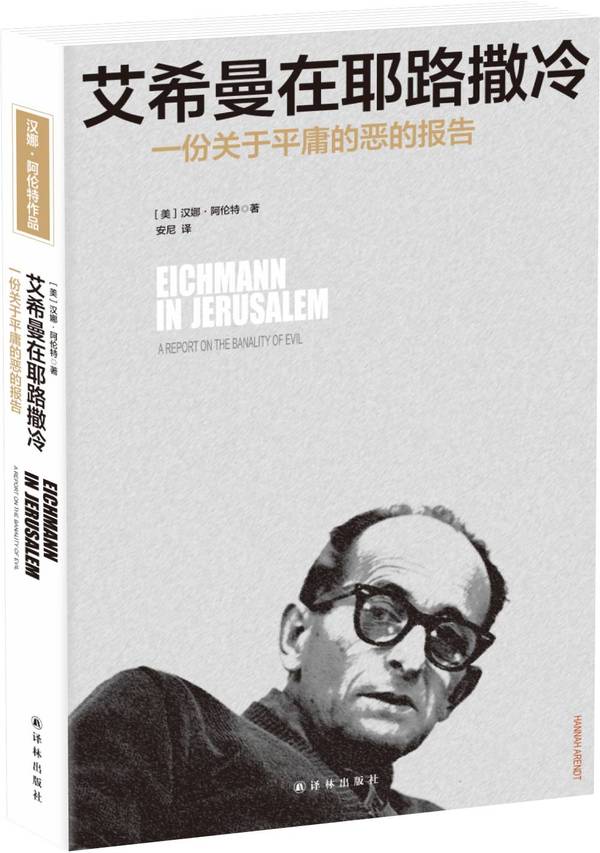

阿伦特用来描述艾希曼的“thoughtlessness”(没有思想)让麦卡锡很困惑。10年前,坐在以色列法庭里的阿伦特被阿道夫·艾希曼认罪时的圆滑惊呆了。“他‘当然’在犹太人种族灭绝中起了很大作用,如果他‘没有运送他们,他们就不会被交到刽子手的手上’。”在《耶路撒冷的艾希曼》中,阿伦特回忆起艾希曼当时的表现,“‘我有什么可以承认的?’他问道,现在,他‘愿意和他原来的敌人和解’。”这本书的副标题“关于平庸之恶的报道”几乎和该书的调查结果一样引起了巨大争议。

艾希曼并不是唯一如此“扬扬得意地”表达这种情绪的人,战后的希姆莱和另一位纳粹领导人罗伯特·莱伊也是这种反应,后者曾提议由那些负责屠杀犹太人的纳粹和犹太幸存者成立一个“调停委员会”。阿伦特把这种和解的想法称为“可怕的陈词滥调”,这种想法战后一度在普通德国人中广为传播。这种想法不再是来自上面的指令,“这是人们自发使用的陈词滥调,完全脱离了现实,就和那些人们已经使用了12年的陈词滥调一样”。

1961年在观察对艾希曼的审问中,阿伦特注意到一个有趣的模式。无论法官们什么时候拷问他的良心,他们得到的回答总是“扬扬得意的陈词滥调”。当痛苦的现实对他产生威胁时,这些陈词滥调和所谓的常理就像盔甲一样挡住了被告的意识。艾希曼的证词自相矛盾,令人震惊,而他自己对此却泰然自若。

“二战”结束后,他曾宣称:“我会大笑着跳进坟墓,因为杀死500万犹太人的事实给了我极大的满足,他们是帝国的敌人。”他承认自己这样说过。可是在耶路撒冷的法庭上他却换了说法:“为了警示这个地球上所有的反犹分子,我很愿意当众被绞死。”阿伦特写道,前面那句罪不可赦的话艾希曼在很多地方向很多人重复过,甚至是在阿根廷,因为想象自己“大笑”让艾希曼“可以为自己以这样的方式退场而感到无比得意”。第二句话是在完全不同的情况下说的,也达到了让他“升华自己”的目的。

艾希曼是个麦克白式的可怕人物,关于阿伦特的这一判断(虽然她并没有这样称呼他),玛丽·麦卡锡完全赞同。在《麦克白将军》一文中,麦卡锡分析了另一个著名的谋杀者,莎士比亚笔下的国王,也是所谓的“体制内的人”,“他不是像理查德三世或埃古或阿埃基摩那样的恶魔”。确实,在这些人身上,“行为的邪恶程度”与作恶者微不足道的利己心理之间形成可怕的悖论,在这一点上,他们惊人地相似。当阿伦特在写作《耶路撒冷的艾希曼》期间读到麦卡锡的这篇文章时,马上就注意到了这一点,这让她很高兴。

1971年,在《思维》中,阿伦特把她对艾希曼“得意洋洋的陈词滥调”所做的分析又大胆地往前推进了一步。1961年,“作恶者思想上明显的肤浅使人根本无法在更深层次对其无可辩驳的罪恶进行分析”,这让她非常震惊。艾希曼没有表现出任何精神失常的症状,也没有任何意识形态方面的兴趣,除了小官僚的事业野心之外没有其他卑鄙的动机。他表达了对犹太人的敬意,或者至少是那些战争初期他打过交道的犹太公职人员。作为帝国特派的“犹太专家”之一,他读过西奥多·赫茨尔的犹太复国主义经典作品《犹太国》,这本书给他留下了深刻的印象,犹太复国主义者的“理想主义”(艾希曼的话)也让他印象深刻。那些犹太复国主义者曾和他协商如何“政治解决”“犹太问题”—驱逐少数特权者,而不是“物理解决”(灭绝),他声称他并没有意识到后者的迫切性。多年以后在《思维》中,阿伦特回忆起当时法庭上的这一幕,她发现让艾希曼这个人和其他普通人不同的一个“显著特点”是“某种完全负面的东西:不是愚蠢而是‘没有思想’”。

麦卡锡认为,“没有思想”这个用词是个“错误”,不仅因为这个“用词”把他的罪行变得微不足道,而且当阿伦特说艾希曼因为没有能力思考而和其他人不同时,他事实上被变成了一个“怪物”,虽然这个词表达的意思和一般人的理解不同。麦卡锡更愿意把他理解成一个“愚不可及的人”,但这“并不等于智商低”。这里,她同意康德的说法,“导致人愚蠢的不是大脑功能有问题,而是因为邪恶的心灵。这样的人麻木不仁、思维迟钝、缺乏把事物联系起来的能力,而且通常还会伴有‘动物’的狡诈……如果你允许他[艾希曼]有颗邪恶的心,那么你也给了他一定自由,可以让我们对他进行谴责。”

麦卡锡的不同意见让我们想起《耶路撒冷的艾希曼》在1963年受到的指责:阿伦特关于艾希曼“平庸性”的分析让他逃脱了罪责,她没有为数百万死去的犹太人提供一个恶贯满盈的凶人。事实上,这本书激起了众怒(关于这一点《朋友之间》中有很多相关内容),甚至有人荒唐地认为阿伦特是在为艾希曼辩护。这样的指责让她哑口无言,直到一年后,她才写了一封信给编辑表示抗议。

1963年9月,在“反诽谤联盟”向所有犹太拉比散发传单号召他们在犹太新年第一天声讨《耶路撒冷的艾希曼》之后不久,阿伦特写信给麦卡锡解释了自己保持沉默的原因。她认为,这些一篇接一篇声讨她的书评是“政治活动”的一部分,是为了编造一个荒唐的“形象”来掩盖真相。她指出,“在那些篡改者面前我一个人根本无能为力”,他们“有钱、有人、有时间、有关系”,她说,“我的情况是,我写了一篇报道,我不持任何政治立场,无论是作为犹太人还是以别的身份。”

麦卡锡表示同情,但并不认同阿伦特的做法。1986年她对此评论说,“汉娜总是责备我对批评的过激反应,她装作她根本不去注意。但这不是真的。”麦卡锡认为,阿伦特在艾希曼风波期间保持沉默的做法“非常愚蠢”。“我认为她有责任回应——这是她对自己的责任,也是对她所写材料应负的责任,”她告诉我,“但是她的固执、受伤的感情以及自尊让她没有做出回应,我知道她其实是有反应的,”麦卡锡补充说,“自我认识不是汉娜的强项。”

麦卡锡果断地在《党派评论》上发表文章为阿伦特辩护,另外还有其他少数朋友,主要是非犹太人,也在其他杂志或谈话中对阿伦特表示了支持。1964年年轻的犹太激进分子诺曼·弗鲁赫特在《左派研究》杂志上撰文,评价了阿伦特的作品在讨论“犹太身份”方面的重要意义。通过阿伦特对犹太委员会与艾希曼之间合作关系的描写—这也是这本书争议最大的部分—弗鲁赫特走出了“犹太人作为受害者的传说”,在此之前,“犹太人常常以此来代替自己的历史”。他还写道,官僚的罪行也让人们对“公民责任”有了新的认识,“在每个现代国家,公民责任都是必需的,它可以防止曾经在德国肆虐的极权主义运动再次出现”。就像鲍勃·迪伦(Bob Dylan)所说的,不要跟着领导走,看好自己的停车计时器。

事实证明,汉娜·阿伦特描写的艾希曼形象对于20世纪60年代的反战积极分子有很大帮助,他们面临的是一个诡异的历史事件:一个自由国家以国家重建的名义对另一个落后的小国进行了血腥的干涉。不论那些越战时期的激进分子是否读过阿伦特(大多数人没有读过),她在《耶路撒冷的艾希曼》中所表达的观点在“那些指挥战争的人”身上得到了证明,正如卡尔·奥格尔斯比在1965年的第一次华盛顿反战大游行中所说的,这些人“研究地图,发布命令,按下按钮,统计死亡人数,他们是邦迪、麦克纳马拉、腊斯克、洛基、戈尔德堡,还有总统本人。他们不是道德上的魔鬼,”奥格尔斯比说,“他们都是可敬的人,他们都是自由主义者。”(也许这就是他们为什么能逃脱罪责的原因,不再有纽伦堡或耶路撒冷来对他们进行审判。相反,自由主义在越战之后开始没落,至今还在历史之外徘徊,茫然若失,遍体鳞伤。)

阿伦特从来没有质疑过艾希曼的罪大恶极,也从未质疑过对他的处决。她对艾希曼“平庸性”的判断也许是来自布莱希特的这几句话,阿伦特把它们作为《耶路撒冷的艾希曼》的献词:

哦, 德国——

听到你屋内传来的说话声,

人们微笑着。

可是只要看到你,每个人都会掏出自己的刀。

阿伦特对艾希曼只会用陈词滥调而不会从自己的角度进行思考的事实表现出了极大的兴趣,这绝不是无聊的刨根问底,而是为了让未来的人能够以史为鉴。让她感到惊讶和害怕的是,犯下如此大规模恶行的人竟然可以没有“意图”(在法律意义上),而且也没有意识。把这样的罪行归为“邪恶的心灵”也许更容易,公众,尤其是美国公众,常常愿意把政府的错误归咎于某种隐形的指挥系统,或者认为是一个“错误”,就像越战一样。但是艾希曼的案子却完全不同。

阿伦特在《思维》中写道,康德“曾经说‘愚蠢源自邪恶的心’,这是不对的”,她认为,“缺乏思想不是愚蠢,极端聪明的人也可能缺乏思想,邪恶的心不是造成愚蠢的原因,也许正好相反,因为没有思想才会产生邪恶的心。”

科恩说,阿伦特“相信思考可以防止人们做坏事”。这个新奇的观点让她不同于同时代的其他道德理论家,也不同于她所敬爱的康德。这也说明了,为什么哲学家J.格伦·格雷在1972年去世前不久说到《精神生活》时,告诉科恩“这本书领先这个时代至少一百年”。这也解释了,为什么有人会在阿伦特对于思维、意志和判断的思考中发现了和柏拉图的《申辩篇》相同的探索精神。

《耶路撒冷的艾希曼》的风波并没有轻易被人忘记。[1993年10月,在巴德学院召开了一次讨论玛丽·麦卡锡的会议,题为“说出真相的代价”。在会议上,文史学家阿兰·沃尔德一不小心脱口而出说了“汉娜·艾希曼”。]阿伦特也没有轻易忘记自己“受伤的感情”和“自尊”。1963年,里昂内尔·阿贝尔在《党派评论》上发表了那篇《恶的审美:汉娜·阿伦特谈艾希曼和犹太人》,攻击“一无所有的罗莎·卢森堡”(这是阿贝尔对阿伦特的称呼),那时,已故的欧文·豪被认为是和阿贝尔一派的。但很多年前,正是阿伦特帮豪找到了他的第一份工作,即在修肯出版社当审稿人。20世纪60年代末,在一个为诗人弗雷德里克·赛德尔举行的派对上,豪遇到阿伦特,他不想失去她的友谊,他记得自己“伸出手”迎上去,“让我惊讶的是,她根本没有理我”,这是1986年他告诉我的。

汉娜·阿伦特

阿伦特不为自己以及自己所用的“材料”辩护也许是对的。如果说我们从历史里获得过教训,这些教训都是跨过无数与权力斗争、说出真相的人遍体鳞伤的身体得来的,而且是在争端得到公开讨论之后才有可能。如果说自尊让她沉默,那么自尊在任何情况下都不可能让她崩溃。后来发生的事情似乎让她对艾希曼以及犹太精英的理解变得更为重要,也更为微妙。在她写作的那个时代,她很清楚地知道,美国的犹太人还在为离开战时可怕的欧洲而痛苦地挣扎,犹太人的爱国主义情绪正值高潮。历史证明了阿伦特写这本书时的勇气。

……

她们书信中的那种柔情表达了一种接近于浪漫情感的友情,虽然与性无关,但也不是完全柏拉图式的友谊。麦卡锡移居欧洲以后,她们在20世纪60年代的信中常常表达对彼此的思念。1960年,罗马,玛丽写给汉娜:“我写这封信完全是出于自私的原因:因为我现在思绪纷乱,我想和你说说话,就像我们在你家一样。”1969年,纽约,汉娜写给玛丽:“天知道我为什么今天要写信。我写过数不清的信给你——感谢你,想念你,每次想到你都更添一份亲近和温柔。问题是,为了给你写信,我得停止想你,思念是件多么轻松的事,而写信却如此麻烦。请原谅我这么想。”

麦卡锡身上有些东西非常吸引阿伦特,这些东西超越了她们的文化差异,也超越了那种把她和其他美国朋友联系在一起的对政治和文学的爱好。最吸引阿伦特的是麦卡锡的开放态度,这种态度几近于幼稚,这和她早期最不寻常的一部作品《拉赫尔·法恩哈根:一个犹太女人的一生》中的主人公拉赫尔·法恩哈根不无相似之处。法恩哈根在柏林的沙龙成为19世纪初浪漫主义诗人的聚会场所,1929年阿伦特第一次在作品中提到她,她“努力让自己投入到生活中,让生活‘像没有雨伞遮挡的暴风雨一样’冲击着她”,这些都深深地打动了阿伦特。

玛丽·麦卡锡,确实也是如此。但是,真正把她的世界和阿伦特的世界分开,并使她们的友谊有一种神奇特质的正是麦卡锡的“美国特征”,这种“美国特征”随着麦卡锡在国外居住的时间越久,似乎也变得越明显。在为麦卡锡的《思想回忆录:纽约1936—1938》写的前言中,伊丽莎白·哈德威克(Elizabeth Hardwick)认为,阿伦特“把玛丽看作是一个珍贵的美国朋友,也许是她在这个国家能找到的最好的朋友,在她的性格里,有一点点美国西部精神,有一点点罗马天主教的影响,她既是古典的,又是属于新世界的,她是一个像拉赫尔·法恩哈根那样的沙龙女主人”。

从另一种意义来说,阿伦特和麦卡锡之间的对话是两个旅行者的故事,而不是浪漫传奇。她们的书信越洋跨海,当她们身陷论战风暴之中时,这些书信成为她们的生命线。她们相互依存,在友谊中寻找庇护所,和同时代那些失败的群体保持距离。那些失败的群体包括共产主义和反共产主义,她们对这两者都没有太多信心,还有那些从行为科学中受到启发的追求社会进步和社会控制的派别,以及充满了嘲讽和怀疑态度的左派群体。

这是一个幸存者的故事:令人振奋,不是因为它有个美好的结局——故事是没有结局的——而是因为她们可以尽情从彼此的才能中获得快乐。有时候,玛丽·麦卡锡和汉娜·阿伦特就像两个女学生,手挽着手,压低了嗓门议论着操场上那些男孩(还有女孩)滑稽可笑的动作,她们是如此贴近生活,这让有关她们的其他一切都有了可信度。我们跟随着她们二人,行进在遥远的几乎无法航行的思想之河上,思考着我们这个时代的精神生活,因为我们知道,这两个探险者手中始终会保留着火种。

[责任编辑:徐鹏远 PN071]

责任编辑:徐鹏远 PN071

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128