受难者之典范的加缪 放逐于世界边缘的局外人

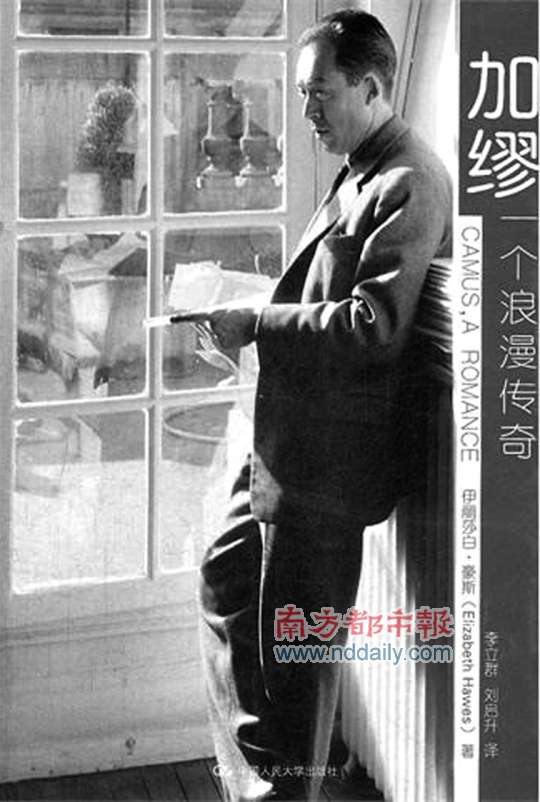

《加缪,一个浪漫传奇》,(美)伊丽莎白·豪斯著,李立群译,中国人民大学出版社2012年3月版,45.00元。

《加缪传》,(法)奥利维耶·托德著,黄晞耕等译,商务 印 书 馆2 0 10年9月 版 ,95.00元。

《纽约客》撰稿人伊丽莎白·豪斯与法国作家阿尔贝·加缪的人生轨迹,本为两条毫无交集的平行线。1960年,年仅47岁的加缪因为车祸意外殒命。其时,正值妙龄的豪斯仍是一名普通的美国中学生。这加缪的死激发出豪斯的探究欲。她沿着加缪生前未竟之路回溯,从纽约到巴黎左岸,再到阿尔及尔乡间,沿途所见皆为文学偶像曾经的身影。由此,加缪跌宕起伏的人生与这浪漫的追索之旅,竟有了某种微妙的契合。

在持续近半生的追踪之旅中,豪斯想必与加缪感同身受,想必也体验到“被一个陌生世界突如其来的打击所不时打断的狂喜”。生活的细枝末节触动了她,从发现“法国的本质特性”到对小说原型的一一解读,原本凝固于加缪文学世界里的隐晦、抽象的词汇渐渐变得真切、具体可感。在内心深处,豪斯或许早已将加缪当作素未谋面的亲人,爱之弥切,钻之弥深,也就有了《加缪,一个浪漫传奇》里那洋溢着浓浓暖意的文字。

苏珊·桑塔格曾在《反对阐释》一书中将加缪归为“作为受难者之典范的艺术家”。纵观加缪一生,“受难者”的形象总与他息息相关:生于北非贫民窟,不足一岁失去父亲,少年时因罹患无法治愈的肺结核几乎失学。生活似乎从一开始就为他画上了休止符,但这不是结束,而是一种开始。豪斯体悟到,疾病作为加缪的“绝望和挑战”,“一半是宿敌,一半是催化剂”。在他,这不是隐喻,而是真实的存在。他时刻感知到生命的短促易逝,更时时陷入孤独,却从未妥协。从此,与荒诞的抗争,成为加缪小说和戏剧书写的唯一命题,更是贯穿其一生的人生哲学。

在豪斯看来,加缪的荒诞哲学,虽无完整的理论体系,却绝非凌空蹈虚,皆源于其对生存的高度认知与敏锐感悟。我们读《局外人》,总是惊异于叙述的冷静克制、主人公默尔索对待世事的无动于衷,于是想当然地将加缪与“冷漠”、“厌世”等负面形容画上等号。真实的加缪并非如此。生活于他,虽极为“悲伤”,但仍有“热情”。他认为,诞生到一个荒诞世界上来的人唯一真正的职责是活下去,是意识到自己的生命、自己的反抗与自己的自由。如果说《局外人》是其荒诞哲学的首度展示,那么《西西弗的神话》则可以看作是这一理念的最佳诠释。希腊神话中背负着沉重诅咒、永远推着石头上山的悲剧人物,何以在加缪笔下摇身一变成了主动抗争的英雄?这是一种暗示,隐隐对应着作家积极的人生观———生活虽是无望的,荒诞始终多于幸福,但正如小说《鼠疫》里所写,即使世界荒芜如瘟疫笼罩之下的小城奥兰,只要一息热情尚存,绝望就不致吞噬人心。

在苦难之前,加缪从未耽溺于个人情绪的肆意宣泄,他的文字虽是隐忍的,他的态度却是显而易见的。漠不关心、冷漠超然,抑或悲观厌世,从来与他无缘。终其一生,他秉持陀思妥耶夫斯基的训诫,“热爱生活本身更甚于热爱它的意义”,满含着热情介入这生活,以期摆脱局外人的身份。他以手中之笔针砭时政、挑战荒诞,新闻、文论、时评、小说、戏剧,无所不写,只为了唤醒世间囿于生存之累的芸芸众生。诺贝尔文学奖的授奖词称他“不断地确认人类处境之荒诞,然而其背后却非荒芜的否定主义”,也正是对此种“介入”的肯定。

在短暂的一生中,加缪始终是一个游离于边缘的局外人。豪斯时时体悟到加缪精神上的“囹圄”之感。这“囹圄”所从何来?和其早期经历无不相关,但更直接的伤害,自然非后期政治上的纷争与最终被排斥的际遇莫属。1950年代初,由于在对待斯大林主义的态度上意见相左,加缪与萨特彻底决裂,其后他逐渐成为左派文人攻击的标靶,被以萨特为掌门人的巴黎人文学界斥为异类,从此,生活在局外人一般的被放逐状态之中。

在阿尔及利亚战争期间,这“局外人”的身份更是越演越烈,终至无法收拾。一直以来,加缪始终以阿尔及利亚公民自居。这片土地的一草一木在在牵动其敏感内心。作为书写的原乡,阿尔及利亚更时时出现于其小说及戏剧创作之中。从早期的《局外人》、《鼠疫》、《卡利古拉》,再到遗作《第一个人》,自杀、冷漠、罪咎、绝对的恐怖,虽构成加缪书写的主题,其下却潜藏着何其相似的关键词,比如,阳光、大海、沙滩。作为“乌脚”(当地话,意指白人移民)后裔的他,身份极为尴尬,“既不属于东方也不属于西方”(帕慕克语)。他一直试图在战争与和平的罅隙间寻得某种微妙的平衡———他不愿自己的“妈妈”遭受意外的横祸,亦不愿记忆里“无法割舍”的美好尽数毁于硝烟。

因此,加缪本着“不做受害者,也不当刽子手”的原则,希冀通过非暴力的和平手段解决争端。在彼时日渐高涨的民族独立风潮之下,这和平主张更近乎于美好的想象,是一厢情愿的空谈,双方均无法认同。然而,世事的吊诡也正在于此,追求和平的人反倒成了阻挠和平的帮凶。彼时,加缪腹背受敌,就连昔日的战友也成了势不两立的敌人。现实的屡屡受挫,无疑将他推入孤绝的深渊。从此,他避居乡间,不问政事,只在日记中涂抹彷徨与失落,或在戏剧中寻找往日的荣光,渐渐归于“最终的沉默”。在豪斯看来,这种无为,既非“江郎才尽”的无奈之举,亦非明哲保身的权宜之计,而是“一个人与他所处的环境之间旷日持久的对抗”,源于理想主义者对自我信念的坚持,是加缪一生对抗错误、矛盾和踯躅的具体例证。

半世纪前那场离奇的车祸,终结了加缪的生命,亦改变了豪斯的人生。《加缪,一个浪漫传奇》虽是传记,我们也不妨将之作为回忆录。豪斯不取寻常的书写模式,不愿简单地铺排加缪的生平,而是将自我的感性与体悟融入其中,于追忆加缪的人生之时,细细回味曾有的青葱岁月。于是,这本应置身事外的零度写作,反为熊熊燃烧的炽热情感所取代。这原本枯燥单调的研究与写作,也就成了一次与传奇人生的“浪漫”邂逅。![]()

- 社会

- 娱乐

- 生活

- 探索

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起