“他的书信是那个时代重要的文学”

今年是沈从文先生去世25周年,这位与诺贝尔文学奖擦肩而过的文学巨匠留下了卷帙浩繁的作品,根据其书信整理而成的《湘行散记》、《从文家书》等作品更是脍炙人口。

■ 复旦教授张新颖谈《沈从文家书(1966-1976)》

今年是沈从文先生去世25周年,这位与诺贝尔文学奖擦肩而过的文学巨匠留下了卷帙浩繁的作品,根据其书信整理而成的《湘行散记》、《从文家书》等作品更是脍炙人口。读者熟悉的往往是1949年以前的沈从文及其作品,而对于1949年以后的沈从文,往往只有解说员、文物研究者等印象。

最近由北京新星出版社出版的《沈从文家书(1966-1976)》单行本让普通读者可以通过一种亲切自然的方式走近这位文学大家。就此,记者专访了对于“沈从文与20世纪中国”这一主题素有研究的复旦大学中文系张新颖教授。张新颖介绍,《沈从文全集》收录的书信达九卷之多,每卷大概40万字,总共有1500封左右,而其中的八卷300多万字都是沈从文在1949年以后所写。这些书信不是有意的文学创作,但真正保存了那个时代的信息、人的心灵的信息,因此,张新颖认为,这些书信也是“那个时代里特别重要的文学”。

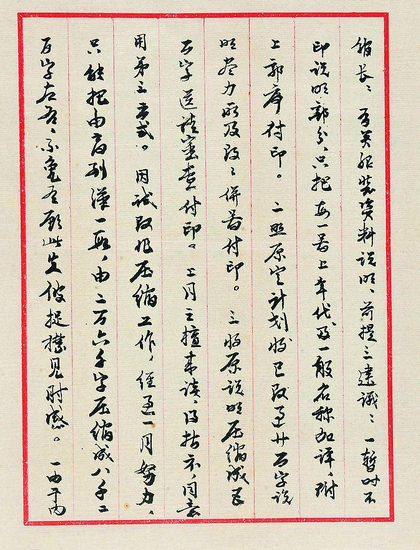

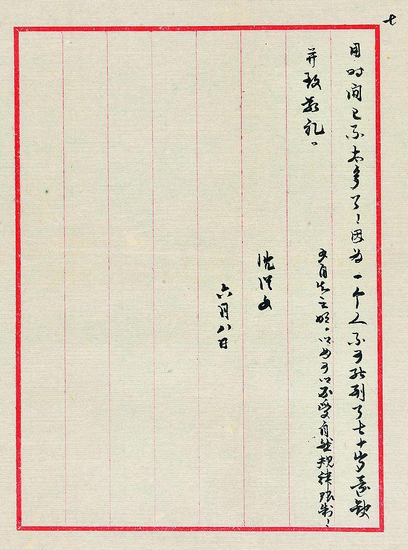

图为沈从文1972年6月8日致中国历史博物馆馆长杨振亚、陈乔之信。信中谈服装资料的整理研究工作,以备出书。信中亦谈及工作、生活中各项艰辛窘迫。

张新颖,复旦大学中文系教授,开有“沈从文精读”、“中国新诗导读”等课程,主要从事中国现代文学研究和当代文学批评。

走进那时知识分子的精神生活

东方早报:《沈从文家书(1966-1976)》与之前的《从文家书》、《湘行书简》等书信集在编选上有何异同?

张新颖:《湘行书简》是1934年沈从文回老家途中写的,比较单纯。《从文家书》是他从1920年代一直到1980年代写的书信。而《沈从文家书(1966-1976)》是集中了他在“文革”期间写的书信,主要是时间段上有区别。

东方早报:1950年代以后,沈从文基本上不再从事文学创作,但是从这册《沈从文家书》可以经常读到他对比如“文革”时期的文学创作的不满。我们应该如何理解这种在文学创作和文学批评上的强烈反差?

张新颖:其实,沈从文不止是在“文革”期间,他很早开始就在思考和谈论这些问题,一直到1988年去世,他的书信是一致的,很多想法都是一贯的。

沈从文1949年以后写的书信,数量非常大。在《沈从文全集》里,书信一共有九卷,每卷大概40万字,总共有1500封左右,其中1949年以前写的只有一卷,1949年到1988年期间写的有八卷,也就是说,他在这个时间段写的书信至少在300万字以上,从数量上讲接近他创作的文学作品的总量。

我们很难说,上世纪50年代到80年代,中国人的精神生活、内心世界到底是怎样子的。沈从文书信的意义,就是可以让我们了解一个中国知识分子在40年漫长时间里的精神生活和内心世界,这个意义特别大。像沈从文这样连续不间断地把他的内心生活写下来,而且数量这么大,不能说绝对没有,但很难找到。

至于说他对创作经常发表一些不满的意见,这种不满是因为对于文学他有自己的想法。其实从1950年代到1960年代他一直想写东西,也有实际的规划,留下了很多手稿,但他一直就觉得写不好,觉得别人发表的东西也不好。从他的角度来讲,文学创作是以个人为中心的,可到了新时代,它的要求变了,有了政治意识形态的前提,这与他的写作不太符合。沈从文表现出来的是不写,虽然也偷偷地写,但他自己也知道写不好,所以也没有拿出来。

东方早报:如同“文革”时期的知识分子一样,沈从文也在不同的场合因为各种压力而写过否定过去的文章,这些文章往往是自我否定,而且充满了政治语言,但在这本家书里,我们很少读到这些,而是亲切自然的日常语言,而且他对自己仍旧保持了某种自信。我们应该如何理解沈从文在公共政治与私人生活之间的这种差异?

张新颖:其实没有多大差异,可能被我们或者一些研究者夸大了。如果你仔细去读他的检讨,就发现他是这样一种否定方式:只是说过去写的不适合新时代的要求了,现在也无能力写出适应新时代要求的东西,但从来没说过自己写的东西是没有价值的。

现在很多研究者没有认真去研究他的公开检讨,他是会用到当时的一些政治语言,但是仔细去看,他的检讨和当时其他人的检讨还是很不一样,骨子里还是很硬的,是在说自己的话,这是第一点。比如1950年他去革命大学学习了一年,之后他的检讨长文《我的学习》在《光明日报》公开发表,说到在革命大学学了什么,他说他的感觉是越学越空虚。

第二,当他用一些时代语言的时候,表面上看和其他人一样,但实际上他要表达的是有自己的意思在里边的,和别人用的意思不一样。比如,他一直也说“为人民服务”,他有自己的理解,他的文物研究和一般的文物研究不一样,一般的文物研究要么是研究庙堂里的青铜器之类的东西,要么是研究文人知识分子的书画,而他研究的他称之为杂文物,比如说镜子、扇子、马的装备……他研究的东西特别多、特别乱,在正统的文物研究者看来这些都不是文物。他说这些是文物,因为这些就是劳动人民日常生活中所用的,是千百年来普通劳动群众创造出来的。所以他的研究是和劳动人民的生活息息相关的,他说为人民服务是和这联系在一起的,我们以为是政治话语,其实不是。

东方早报:在这册家书里,沈从文对当时的文学创作批评最多的就是新作家往往只知道“论事”,而不知道“叙事”。在1972年4月30日写给妻子张兆和的信中,他说:“近廿年不出校门的大跃进冒头的少壮,照年份已成主要教写作的骨干,有的可能就从来自己还不曾写过一篇像样文章,而满脑子正确观点,能理论而不会叙事。”你如何看待沈从文对当时大学文学写作课程的批评?

张新颖:当时不仅仅是大学的文学写作课,社会上培养作家也是这样。沈从文认为那种培养作家的这种方式是行不通的,他经常说,我们现在写的文章,从中学生到作家,不会写人不会叙事,他强调写人叙事是最根本的东西,其实他的意思没说透,他意思是你为什么不会写人不会叙事,因为你脑子里先被思想观念立场给支配了,你把这些当最重要的东西来写作的时候肯定就放不开手脚,其他什么写人叙事写景就都不重要了。其实,沈从文对于这种写作方式还是有抵触心理的。

他说自己是“乡下人”,指的是长在自己生命里的自我

东方早报:沈从文在家书中说自己“多少年来给人印象多是胆小怕事,固然在若干问题上见出弱点。或许正是受了点老子的思想影响,示人以弱。”但也有一种评论认为,沈从文的一生显示其性格是执拗而倔强的,虽然偶尔有软弱的表现。我们应该如何理解沈从文的自我评价与他人的评价之间的这种张力?

张新颖:沈从文不是喜欢斗争的英雄型人物,他就是一个普通人。他其实不懂政治,也对政治从内心里不感兴趣。因为他不会去硬碰,有时确实就会显得胆小谨慎。但是,实际上他不去碰政治,是因为他有自己的事情要做,这和一般人就区别开来了。这个事情是不管政治怎么样社会怎么样,他都要做。他的倔强、执拗,就表现在他要做的那些事情上。他坚持他要做的事情,因为他知道他做的那些事情是有价值的、是对的,具体说来就是他对他的文学理念的坚持。当然他对文学理念的坚持是一种消极的方式,就是“我不写”。这是一个方面,更重要的方面,就是他1949年以后做的文物研究这方面的工作。

东方早报:沈从文在家书里有时流露出“报废”的消极情绪,觉得自己是无法适应新时代的旧知识分子,有时在文学创作、文物鉴定与研究方面又显得特别的自信,甚至担心自己的一生所长后继无人。这种在“有用”与“无用”之间的彷徨对于那个时代的知识分子是个别性还是普遍性的现象?

张新颖:我觉得不普遍,他比较特殊。他一直觉得自己报废了,觉得自己要完蛋了,但是一方面抱怨,一方面在做自己的事情,谈到自己要做的事情的时候,他是非常有信心的。他相信自己做的事情,经过若干年以后会证明有价值,是留给下一代的礼物。而报废,他是从现实的眼前的处境来说的。

为什么说这不是一个普遍的现象呢?那个时代的知识分子,从某种意义而言,很多是没有自己要做的事情的,他们对于自己要做的事情,是依据外在的要求,而不是从自己内心来判断。但沈从文完全从自己内心来判断:“我做的事情是有意义的,不管你们怎么说。”当然,沈从文也不是一个完全特殊的例子,也有像他这样坚持做自己的事情的知识分子,但是总的来说,这样的知识分子还是少了一点。

东方早报:在家书里,沈从文经常会谈论他自己的“独立性”,说他自己从少年时代就开始走自己的路,写自己的文,他在写给家人的书信中特别强调个人人生的自主性。我们应该如何来评价沈从文对其“独立人格”的反复自我认定?

张新颖:他从早年开始就一直强调自己的“独立人格”。20世纪的中国,要坚持自我特别难,难的是你独立的根基在哪里。从新文化运动以来,我们有一个经典的启蒙模式,或者说觉醒模式,一个人觉醒之后发现了一个自我。这个模式的问题在于这个自我形成的过程是断裂的,就是以“觉醒”为界限,以前的“我”不是“真正”的“我”,现在的“我”才是“真正”的“我”; 甚至以前根本就不知道有“我”,现在才感觉到“我”的存在。让人觉醒的,在20世纪的中国是各种各样的现代思想和现代理论,它可能是无政府主义思想,也可能是自由、民主、平等的观念,还可能是科学主义、公理论、进化论,当然还有马克思主义,等等。

而这种断裂式的“觉醒”没有发生在沈从文身上,他没有这样一个觉醒的过程,他的自我不是根据造成觉醒的外来力量产生的,而是从他的生命经验当中慢慢地一点一点地积累出来的。所以他在30岁的时候写《从文自传》,就说为什么会有现在这样一个沈从文,就是因为他20岁以前经历了这样那样的事情,然后慢慢地一点一滴地积累成了这么一个自我。也就是说,他的那个自我是有来路有历史的,其根源在生命本身,而其他大部分人的自我是没有自身的历史的,是某种理论催生出来的一个现代的“我”。

从那个时候开始,当沈从文意识到他和很多人不一样的时候,他就一直强调这个自我。到了晚年以后,他还是强调这样一个自我。他的这个自我是从头到尾贯穿的,当然也会不断地发生变化,但它变化的依据是他的经验和经历。而另外很多人,因为一开始确立自我的根据是外来的某种力量,理论的、观念的或政党的力量……所以他们的自我是根据外来的变化不断调整的。可沈从文不是,他的自我是长在自己的生命里面的。沈从文经常说他是一个乡下人,我们老是从城里人和乡下人的对立来理解他的“乡下人”,其实不是这么一个意思,他的意思是说,你们受教育、你们懂理论,你们认为是从自我的角度,但你们那个自我都是从外在的理论的标准上得来的,而我不懂那些东西,我的乡下人的自我,是从我的生命过程中产生出来的。所以,这样发展出来的自我,有时候就会表现得比较固执,他认死理。

他找到了自己在变化的时代里安身立命创造价值的位置

东方早报:很多人说沈从文在后期虽然也写了《中国古代服饰研究》这一名著,但毕竟远离了热爱他的普通读者,因此这是当代文学史上的巨大损失。不过,也有人认为这是一种成功的“转型”。你如何评价这两种看法?你又如何理解沈从文人生后四十年的得与失?

张新颖:假设沈从文一直都像以前那样写作,写出来的东西会是什么样子?要么写得很好,仍像原来那样,但肯定没法发表;要么就写得和那些能公开发表的东西差不多。可沈从文做的文物研究的工作,却是很少有人去做的。

正如前面所谈,他做的文物研究工作有很多是带有开创性的,这里面有一个观念性的问题。他做文物研究也不是一件很容易的事情,因为不仅有政治压力,还有来自学术界内部的压力。他做服饰研究,那时开过一个叫反对浪费的展览,展览的就是沈从文收集的服饰,那些正统文物研究者觉得他研究破衣服破布,这些根本不算文物。

他曾在故宫博物院做解说员,这和他后来研究杂文物也是有关系的。他的文物研究很杂,因为做解说员什么都要懂,他把自己这方面的特长用到文物研究工作中去了。当时代发生变化的时候,一个人要找到自己在这个时代里安身立命创造价值的方式和位置,沈从文找到了,我觉得是很好的一个事情。

而至于文学上的损失,我们可以换个角度来看,沈从文从1949年到1988年写了300多万字书信,如果把它当成文学来看,可不可以呢?把他“文革”期间写的书信和当时公开发表的作品进行对比,你说哪种是更好的文学?

所以从另外的角度来讲,他的书信也可以看成是文学,而且是那个时代里特别重要的文学。当然,他不是有意的创作,可恰恰就是这种无意的私人的通信,才真正保存了那个时代的信息、人的心灵的信息。而我们从特殊时代那些公开发表的文学作品里,能够感受到的东西,反而要少、要枯燥、要乏味。

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起