想念林语堂先生

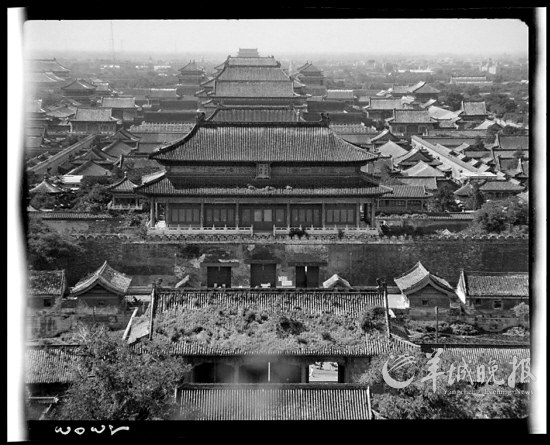

←↑美国社会经济学家、人道主义者和摄影家西德尼·戴维·甘博(1890-1968) Sidney David Gamble 曾于1917-1932年三次来中国,留下大批反映当时中国风貌的照片。图为他所拍摄的北京风物,这也是林语堂笔下经常出现的情景。

↑↓1934年,林语堂开始用英文写《吾国与吾民》。该书于1935年9月在美国出版,到年底时已再版七次,并登上了畅销书排行榜。

↑↓1934年,林语堂开始用英文写《吾国与吾民》。该书于1935年9月在美国出版,到年底时已再版七次,并登上了畅销书排行榜。

(瑞典)马悦然

编者按

此文不仅详述了林语堂这位中国现代文化大家对马悦然进入汉学研究领域所起的决定性作用,而且首次披露了林语堂与“诺贝尔文学奖”失之交臂的内情,亦可见出海外学界对于林语堂作为现代中西文化交汇关键人物之一的极大推崇。

作者系著名汉学家、瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评委马悦然先生(如下图)。

我二十岁服完兵役之后,在瑞典乌普萨拉大学(Uppsala University)攻读拉丁文和希腊文。我那时最大的愿望是毕业后在一个古老的瑞典城市的高中教书,让学生们欣赏我自己所最欣赏的拉丁文和希腊文的诗歌和散文。一九四六年的春天,我正在忙于准备考拉丁文的时候,我的一个伯母把林语堂先生的著作借给我看。我读那部书的时候简直没有想到一位陌生的中国作家会完全改变自己。

1看林著开始钻研《道德经》

高本汉问我:“你为什么不学中文呢?”

此书的第五章里,作者谈到庄子和老子的哲学。我一读完了那一章,就到大学图书馆去借《道德经》的英文、德文和法文译本。我看了这三种译文之后非常惊讶:这三本译文的差别那么大,怎么会出自一个共同的本子呢?好,我鼓起勇气给瑞典有名的汉学家高本汉打电话,问我能不能拜访他。高本汉那时当瑞典远东博物馆的馆长。我去拜访高本汉的时候就问他《道德经》哪一种译文是最可靠的。“都不行!”高本汉说,“只有我自己的译文是可靠的。还没有发表,我愿意把稿子借给你看。”我过了一个星期把稿子还给高本汉时,他就问我:“你为什么不学中文呢?”“我愿意学!”我说。“好,你八月底回来,我就教你。”高本汉说。

我一九四六年八月搬到斯德哥尔摩去,开始跟高本汉学中文。我头一个课本是《左传》,第二个课本是林语堂的“老朋友”所写的《庄子》。我相信林语堂先生会认为高本汉所选的课本是再好没有的了。

我一九四六年到一九四八年跟高本汉学的多半是先秦文学著作和历代的音韵学。我攻读中文的同时,也读了林语堂先生很多别的英文版著作,像My Country and my People (《吾国与吾民》)、Between Tears and Laughter (《啼笑皆非》) 和他的最精彩的以《红楼梦》为原型的长篇小说Moment in Peking (《京华烟云》)。

2与诺奖缘悭一面

“他既然用英文写作,所以他的著作不能代表中文文学”

长住在美国的林语堂先生的外国的友人应该很多。他的著作里提到的一个友人是一九三八年获得诺贝尔文学奖的赛珍珠 (Pearl Buck)。赛女史鼓励先生用英文写作,也给他的《吾国与吾民》写了一篇序文。“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”的林语堂对赛珍珠的友谊叫我心里感觉得很安逸。我自己认为赛珍珠的小说The Good Earth(《大地》)是一部很好而且很动人的小说。我知道很多中国作家与文人认为她没有资格获得诺贝尔文学奖,且认为瑞典学院应该把奖颁发给一个写农村生活的中国作家。问题是那时候当代中国作家的作品还没有开始翻译成外文。

一九四○年赛珍珠和有名的瑞典探险家斯文·赫定 (Sven Hedin, 1865-1952) 不约而同都推荐林语堂先生为诺贝尔文学奖的候选人。瑞典学院请高本汉评价林语堂的著作,他特别提出《吾国与吾民》和《京华烟云》;他认为这两部书“是报导中国人民的生活与精神非常宝贵的著作”。诺贝尔文学奖的小组也特别欣赏作者的“活泼的,有机智的和富于很强的幽默感的想象力”。可惜的是瑞典学院一九四○年到一九四三年没有颁发诺贝尔文学奖。可能是因为瑞典学院愿意在战争当中保持一个中立立场。

赛珍珠一九五○年再一次推荐林语堂先生。诺贝尔文学奖的小组认为作者既然用英文写作,所以他的著作不能代表中文文学。瑞典学院好像没有考虑到印度诗人泰戈尔(Ra-bindranath Tagore, 1861-1941) 凭他用英文写的一部诗集,一九一三年得过诺贝尔文学奖。

3一个很重的经济打击

他发明的“明快中文打字机”因战乱无法生产

高本汉给他的学生们讲汉语历史、音韵学和方言学的时候,有时提到林语堂先生在那些方面的著作。我那时发现林语堂不仅是一位精彩的作家和评论家,他也在汉语历史、音韵学,方言学、辞典编辑法、目录学各方面有重要的贡献,发表在不同的学术杂志上。林语堂先生有时候也评论高本汉对古代音韵学的研究,还把高本汉的著作The Reconstruction of Ancient Chinese 译成中文,发表于《国学季刊》(一九二三年,第一期)。

林语堂先生早在一九二五年开始对于汉文方块字的检字法和汉语拼音法非常感兴趣。他同年任教育部“国语罗马字拼音研究委员会”的委员。他对“国语罗马字”最大的贡献是建议用“空”的字母来代表字的声调: ta, tar, taa, tah。此后继续研究检字法,希望将来会发明一种打字机。先生长年研究的“明快中文打字机”终于一九四七年在纽约发明成功,真可惜因当时的中国内乱未能生产。这对林语堂先生来说,是一个很重的经济打击。

据我所知,林语堂先生和高本汉只见过一次面。一九四八年五月二十日,高本汉在纽约哥伦比亚大学做了一个关于早期的中国铜器的演讲。第二天晚上,大学举行一个隆重的宴会,请来全美国的著名的汉学家和中国学者。除了林语堂先生以外,高本汉的老朋友傅斯年、罗常培和李方桂也在场。我相信林语堂先生和高本汉先生要是那时有机会谈话,肯定谈得很拢。两个学者的幽默感非常强,而且非常相似。写过几部小说的高本汉非常欣赏林语堂先生的《京华烟云》。高本汉和林语堂先生还有一个共同特点:两位学者很欣赏中国古代的文学著作而对中国近代、现代的作品不大感兴趣。高本汉认为现代中国是从东汉开始的!所以当他的学生们读了很多先秦文学著作之后,要求读比较现代一点的东西,结果高本汉给我们选的是十七世纪的小说《好逑传》和《聊斋志异》。

4他的英文写作比英国文人更精彩

谈中国文学绝口不提“五四”作家

在发表于一九三六年的《吾国与吾民》的第七章,林语堂先讨论中国文学生活。其中的小标题是“文学之特性”、“语言与思想”、“学术”、“学府制度”、“散文”、“文学与政治”、“文学革命”、“诗”、“戏剧”、“小说”和“西洋文学之影响”。在这一章里头,除了“小说”之外,作者取的都是古代的或者文言的例子。在小说小标题之下,谈的是《水浒传》、《西游记》、《三国演义》、《红楼梦》、《金瓶梅》、《儒林外史》、《镜花缘》和《二十年目睹之怪现状》。民国建立之后与五四运动以来的作家,像鲁迅、老舍、巴金、郭沫若、李劼人、茅盾、叶圣陶等都没提过。谈“诗”的小标题之下,作者谈的也尽是近代以前的诗人。

谈一九一七年的文学革命,林语堂只提三个中国作家的名字: 周作人、鲁迅和梁启超。他强烈反对用白话写作的作品之主要的原因是“中文之欧化,包括造句和字汇。西洋名辞之介绍,实为自然的趋势,因为旧有名辞已不足以表现现代的概念。在一八九○年前后,为梁启超氏所始创,但一九一七年之后,此风益炽。鉴于一切时尚之醉心西洋事物,此文体之欧化,诚微不足道,但所介绍的文体既与中国固有语言如是扞格不入,故亦不能持久。这情形在翻译外国著作时尤为恶劣,它们对于中国通常读者,其不合理与不可解,固为常事。”

世界文学界中偶然会出现不用自己的母语写作的作家,如生在波兰的尤瑟福·康拉德 (Joseph Conrad, 1857-1924)。像Conrad一样,林语堂先生的英文比受过高等教育的英国文人更精彩。他用英文写的著作的风采有时远远地超过其中文版。对长时间生活在美国的林语堂先生来说,英文已变成他的第二个母语。

5北京曾是世界上最美丽的城市之一

“它的冬季,只有这本地的别个季节或许可以胜过”

我开始阅读林语堂先生的著作的时候,我是一个没有多少生活经验的才二十岁的少年。那时中国对我来说是一个非常古老,非常神秘而且非常陌生的国家。我八十二岁的时候再读林语堂先生的书,中国早已变成我的第二个祖国。我一九四八年头一次到中国去,在四川呆了两年。一九五六年到一九五八年我们全家住在那时还没有完全破坏的北京。从一九五八年的冬天到一九七九年的春天,当局拒绝发入境证给我。当我一九八○年代到北京时,真的哭得出眼泪。那时的北京完全不像林语堂先生所描写的城市。在《京华烟云》第十二章作者如此称赞世界上最美丽的城市之一﹕

“时令是深冬了。北京的冬季真是美妙得无与伦比,只有这本地的别个季节或许可以胜过它。北京四季分明,每个季节有它的特点,自成一格,和别个季节完全不同。在这城市里,人民过着文明的生活,然而同时又是居住在自然界的怀抱里,城巿生活的物质享受和乡村风味的生活融合一起,同时各自保持其特性。”

假如林语堂先生的在天之灵今天会下凡到北京去,他肯定像我一样会哭出眼泪,为当局没有接受梁思成先生一九三○年代所提出的保存老北京的计划而扼腕叹息。

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起