越南作家保宁:如果我不曾扛枪打仗,肯定不会从事写作

独家抢先看

作为越南的国宝级作家,保宁有些特立独行。他深居简出,不喜欢在公共场合抛头露面,也很少与同行或读者互动。“我只跟大约十来个作家和诗人有比较亲近的关系,但跟他们也只是偶尔才见面。我的朋友大部分是抗美战争的老兵。他们几乎都是工人、农民,他们不太关心文学。” 他在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访时说。

保宁原名黄幼方,1952年出生于越南义安省。他的家族是书香门第,父亲曾在北京大学教授越南语,祖父和曾祖父都是阮朝的儒士。1959年夏天,保宁第一次出国,就是去北京看望担任外籍教授的父亲。但他没有继承家学学习中文,而是在17岁那年入伍参加抗美战争,人生轨迹从此不同。

这场旷日持久的战争让越南和美国都陷入泥潭,也改变了保宁那一代人的命运。1975年战争结束,保宁退伍,然而战争的残酷景象仍时时出现在他的梦中。他开始写作,文学帮他走过了战后的精神创伤。1987年出版的长篇小说《战争哀歌》是他的处女作,也是代表作。该书出版后即获得当时越南文学的最高奖项“越南作协奖”,1993年英译本在美国出版,引起世界反响。

保宁签名照片(本文照片由译者夏露提供)

北京大学外国语学院东南亚系副教授夏露可能是保宁为数不多的中国朋友之一。

夏露初次见到保宁是在2015年,那时她已经译好《战争哀歌》,想通过邮件请教些问题。保宁很谨慎,希望当面交流,他们才通过越南著名文学评论家范春原先生的安排见了面。夏露在饭桌上背诵了几首越南古典长篇叙事诗的精彩段落,还谈起正在研究的课题——《三国演义》在越南的传播。她问保宁:《三国演义》对您有影响吗?

保宁的回答出乎意料:“《三国演义》救了我的命。”原来,由于父亲藏书中有《三国演义》,他自幼熟读,常在战争间隙给战友们说书。那些故事在惊惶不安的日子里给年轻的战士们带来了莫大的慰藉。因为担心他战死,没有人能讲故事,连长便总是让他在后方守着。所以保宁说,战争中牺牲了许多人,他能侥幸活下来,是因为《三国演义》。

不同版本的越南语《战争哀歌》

以这场越南战争为背景的小说《战争哀歌》出版不久就有了英译本,至今已被译成日、韩、波斯文等20多种文字出版发行。三十多年来,保宁凭借《战争哀歌》去过不少国家,但他说最想去的还是中国。“我经常问自己,为什么美国这个我战场上的仇敌都翻译出版了我的书,接纳《战争哀歌》,而中国却没有呢?”

事实上,该书中文译稿在2012年初就已经完成,因为种种原因没有面市。夏露这些年来一直致力于促成中文译本的出版,终于在2019年4月由湖南文艺出版社推出。她告诉澎湃新闻:“最近三四十年,我们几乎没有越南的长篇小说翻译出版。中越在经济、文化上已经有很多交流,但大多数国人并不了解越南,更不用说越南文学。”

夏露认为,《战争哀歌》是超越时空的,它写的不只是战争,还有青春的逝去和伤痛。在文学史的维度上,它摆脱了当时盛行的英雄主义窠臼,在叙事艺术和语言艺术上有很高的水准。“很多越南的评论家说,读了他的小说之后,大家再也不能像从前那样写战争了。近年来确实有越南作家一改过去讴歌英雄的主流套路,转而像保宁那样写作。”

作家阎连科盛赞这部小说为“东方战争文学的标高”,他在文章中写道:“如果能够及时译进保宁的《战争哀歌》,中国的军事文学,在那时或今天,都极为可能是一种新的景观和生气。”

而保宁自己则这样说:“《战争哀歌》也不是什么非同寻常的作品。它得到很多越南读者的赞赏,照我看来,只是因为它是一部真正的文学作品,而不是为政治宣传服务的文学作品。我相信我的成功在于真实,我真实地描写了战争,真实地描写了越南人和越南士兵。”

[越]保宁著,夏露译,《战争哀歌》,湖南文艺出版社,2019年4月出版

以下是澎湃新闻对保宁先生的独家专访,由夏露女士翻译。

“我对自己曾经痴迷《红楼梦》感到惊奇”

澎湃新闻:您的家庭和中国有很深的渊源(父亲是北京大学的外籍教授,曾祖父和祖父都是儒士),这种渊源对您的文学写作有什么影响?

保宁:我的曾祖和祖父都是儒士,他们都曾经参加过汉文科举考试并高中科举,但在我出生之前他们就去世了。我的父亲也精通汉文,汉语口语也相当好。可我自己并不是中国文化和中国文学方面的专家。我对中国的认知主要来自于中学课本,而这些认知又主要是关于中国共产党及中华人民共和国的。有关中国几千年的历史和文化,学校虽然也讲,但都十分简略,而且我的中学时代正值战乱,河内连续被美国轰炸,我们的学习条件很艰苦,学习生活常常被打断。我本人又并不是一个认真学习的好学生,尤其是在文学课方面,我那时很不喜欢文学课,考试成绩总是很差。

不过,虽然在学校学习不用功,我却又特别喜欢阅读文学书籍。我那时读的文学作品全部是我父亲的藏书。在父亲的书柜里,中国文学作品大部分是汉文原版,但也有不少是翻译成越南文的作品。

现在想起那时的情形,我对自己曾经痴迷《红楼梦》感到惊奇。《三国演义》和《水浒传》我也是很喜欢的,而且几乎可以背诵;不过,这一点对于我那个年龄的越南人来说也是很平常的事情。然而我对于《红楼梦》的痴迷确实是很一件神奇的事情,因为我那时也就16、17岁,这个年龄要想理解这部深刻作品,实在是太年轻了。可是那个时候我热爱《红楼梦》到了身临其境的地步,甚至感觉自己就是贾宝玉!我现在还清楚记得作品里几乎所有的女性人物。我自己都很难理解为什么我那么早就痴迷于像《红楼梦》这样复杂、多维、深刻而且超越时代的作品。

然而,对我的创作具有强烈影响的依然是1978年实行改革开放以后的中国文学作品。我从1987年开始创作,而从那年开始,中国作家张贤亮、贾平凹、阎连科、莫言、余华等等的小说在越南得到翻译和出版。这些作家的作品,有的非常吸引我,让我觉得绝妙无比,有的我觉得很一般,但是所有这些作品都让我感受到一种强烈的精神自由、思想自由和创作自由,催促我摆脱整个二十世纪末期越南文学中处于独尊地位的社会主义现实主义单薄的创作方式和原有的框架。

澎湃新闻:您在中译版序言的结尾,提到您父亲朗诵的《凉州词》:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”这些诗句可以视作是对《战争哀歌》小说内容的一种呼应或者隐喻吗?

保宁:夏露博士的中文译本名称是《战争哀歌》,这点让我感到某种神奇的巧合。因为我父亲在世时每次读《战争哀歌》都说他感觉书中有一种越南民族——一个饱受战祸伤痛的民族的“悲音”。也许因为这一点,我父亲把《凉州词》赠送给我,《凉州词》翻译成越南语是《凉州歌》或《凉州曲》。

很久以前我就知道这首著名的《凉州词》,但我一直很简单地将它理解成一首歌颂英雄、歌颂中国将士不畏牺牲的决战精神的赞歌。但随着岁月流逝,我越来越与我的父亲对这首诗的感受产生共鸣,那就是:《凉州词》撼动人心的不是“英雄赞歌”,而是一首最言简意赅地体现经历战争的人的痛苦与不幸的绝妙的、深刻的诗篇。它体现的是人类共通的感情,而不仅仅是中国的或越南的。

澎湃新闻:除了《史记》和“四大名著”这样的中国古典文学,您还读过莫言的当代小说(如《战友重逢》),并为之撰写过评论。您如何评价莫言的写作风格,如何看待莫言笔下的战争?

保宁:我读的莫言的第一部小说是《丰乳肥臀》,此书2001年在越南翻译出版,越南文的书名直译是《人生的宝物》。说实在的,这小说出乎我的意料。我感觉《丰乳肥臀》不仅是好,而且是一种让人吃惊的好。我佩服小说,也佩服小说的作者。正因为如此,当2008年《战友重逢》(越南文书名是《战友鬼魂》)在越南出版的第二天记者和评论家们掀起反对浪潮时,我却像战士一般豁出去写文章为这部作品辩护。

我不是评论家,没有丰富的理论知识,因此我只按照自己的主观感受,以读者的身份进行评论。在我看来,《战友重逢》虽然比不上《丰乳肥臀》,但也是一部好作品。莫言在《战友重逢》中书写战争时富有人文主义,是一部反战作品。作品写到战争、士兵、战场、死亡、战士的鬼魂,等等;但在作品中不曾有呼喊杀人,也没有呼吁仇恨,没有突出的爱国英雄人物,而这些是我们在社会主义现实主义流派作品中经常见到的。这部作品也没有描写战胜的喜悦,而只是体现对人物遭遇不幸的哀伤和痛苦。

“我这一代的人,几乎所有的越南作家和诗人都曾经历经战争”

澎湃新闻:您17岁便入伍参加抗美战争,是在什么际遇之下入伍的?阿坚的那些九死一生的经历,是您的真实写照吗?

保宁:1964年,当我年仅12岁的时候就亲眼见到美国空军的炸弹投向北部越南。浸透我年少心灵的是恐惧,因为战场那么可怕,但比恐惧更深刻地浸透我心灵的是愤怒。战争日益变得残酷,我心中对美国军队的愤怒也越深刻。因此1969年上完中学后我就决定入伍,尽管当时我还不够年龄。当然不只是我,我们学校的很多同学,都像我一样志愿入伍。这是爱国心的驱使,是对美国侵略者的仇恨的驱使,是年轻人的亢奋的驱使;也是一种热血男儿的骄傲的心,是一种渴望冒险的心,一种抵抗艰难危险的愿望,一种希望成为英雄人物的愿望,等等方面的驱使。当然也有国家宣传的作用,当时电台、报刊杂志、学校、青年团以及文学作品都有大量宣传,这些都席卷青年,让他们随时准备入伍。

澎湃新闻:小说中作为士兵和作家的主人公阿坚,与您自己的身份颇为相似,这个角色在多大程度上是您自己?

保宁:战争和文学就像是两个并行的事物。因此从过去到现在,人类的战火催生了很多作家和文学作品。越南抗美战争也是如此。我这一代的人,几乎所有的越南作家和诗人都曾经历经战争。我自己如果不曾扛枪上抗美战场,那现在肯定是从事其他职业而不是当作家。

《战争哀歌》中的退伍军人作家阿坚是虚构的人物,完全不是我,他的生活和战斗与我都非常不同,但是他又恰恰是我。

澎湃新闻:有人说,您写这部作品其实就是在和自己的心理创伤搏斗,是这样吗?您写作的初衷是什么?

保宁:1975年抗美战争结束后我就退伍了,回到河内,过上普通人的生活。但是战争的场景依然萦绕了我许多年。尤其是夜晚的时候,经常做梦梦见战争。但喜欢读文学书籍以及亲自提笔著文帮助我渐渐走过了战后的精神创伤。

我一开始的创作动机是因为对越南文学作品深感郁闷,甚至是愤怒。当然不是针对所有的越南文学作品,而是针对当时越南写抗美战争的社会主义现实文学作品。不要说那些本身写得很差的作品,就是那些被捧得很高、甚至是被列入学校教材的作品,我也觉得它们只是“半真实”的现实主义作品。我认为这样的作品不是文学,而是“文学化”了的政治材料。读这些作品还不如读政治文件。我相信这样的一些作品尽管想用来宣传和歌颂抗美战争,但实际上却用一种过分强调的方式,用假造的越南爱国主义和爱国英雄来拉低了那场战争。

早期越南语版本题名为《爱情的不幸》,因“哀歌”与当时歌颂战争英雄的主流思想不符,出版社建议更名为可能更畅销的“爱情”。

“在《战争哀歌》中,越南人不再是超级英雄,而只是平常的人”

澎湃新闻:1990年出版后,《战争哀歌》在世界上获得了巨大的反响,但时隔多年才有中译本出版。中文版和其他语言版本相比,对您而言有什么特别之处吗?

保宁:《战争哀歌》首先被翻译成英文出版,之后又被从英文翻译成很多其他语言。由于我不懂任何一门外语,所以我既感到高兴(作品被翻译成了这么多语言),又非常担忧。国外的读者来我所在的河内看望我时,我经常问他们国家对于《战争哀歌》译本的看法,我问的不是内容方面的问题,而是语言方面的问题。尽管接受了他们的表扬,但我依然无法安心。

然而,对于中文译本,我尽管也不懂中文,但我对中译本的质量非常放心。翻译《战争哀歌》的夏露博士是我的一个很亲切的中国朋友,由于我很了解她,所以非常信任她。夏露博士与我用越南语谈话就像是一个具备最精确语言使用水平的越南知识分子。她不仅掌握书本语言,而且掌握民间语言,对越南人的日常口语,她也掌握得非常详尽。每次在《战争哀歌》中遇到疑惑时,她都及时问我,与我讨论。而且,夏露还是一个诗人,我曾经读过一些她自己翻译成越南文的诗,那是一些非常好的诗。

夏露(右一)和保宁(右二),左一为越南青年出版社社长。

澎湃新闻:过去30年来,您是否关注公众对这本书的反馈?有哪些令您印象深刻的反馈?

保宁:我是1987年开始文学创作的,那时我已接近40岁,我开始写作很晚,也很艰辛。因此尽管每天都写,但是出版的很少。三十多年过去了,只出版了三本短篇小说集和一部长篇小说《战争哀歌》。

我是越南作家协会的会员,但是又很少接触作家。我只跟大约十来个作家和诗人有比较亲近的关系,但跟他们也只是偶尔才见面。我的朋友大部分是抗美战争的老兵。他们几乎都是工人、农民,他们不太关心文学。

我当然很希望《战争哀歌》拥有广泛的读者,但我也知道这本书很难读,一方面是因为我写的战争内容距离当今社会已经比较遥远,另一方面是作品的非线性结构。这种结构直到现在对于越南读者来说都还相当陌生。

总之,我是越南的一个相对特立独行的作家,是一个很少与读者互动的作家。

澎湃新闻:评论者普遍认为,《战争哀歌》是对主流英雄叙事的反叛,尤其是摈弃近现代苏联和中国革命文学的影响,另一方面继承了古代越南的写作传统。您认可这种说法吗?

保宁:如上所述,我只是读完了中学,因此我的文学知识不够丰富。因此我不知道越南古典文学是否真正影响到我。我只是可以说在越南古典文学作品中,诗歌方面我比较喜欢《征妇吟》和《宫怨吟曲》这两首长篇叙事诗,而小说方面我喜欢《皇黎一统志》。

至于社会主义现实主义的文学,无论是越南的、中国的、前苏联的还是其他东欧国家的,我年少时曾经读过很多,但是几乎都忘光了。我不是理论家,因此我不知道如何去评价这庞大的文学流派。我只是感觉它几乎没有好的作品,尽管它一直在所有的社会主义国家处于文学霸主地位。

1949年到1978年的中国革命文学在越南有很多译介,我读过很多部。但到今天我也只记得曲波的《林海雪原》。其他一些作品恐怕现在连中国年龄大一点的读者也不记得太多了。

然而。1978年以后,进入改革开放时期,中国小说完全好起来,就像是施了什么魔法。为什么会这样?这个魔法是怎么产生的呢? 我认为是由于作家们摈弃了这种文学流派,作品才大放光芒。从此,现代中国的文学是真正的文学。

在越南也是这样。1986年,越南进入革新开放,这与中国1978年开放非常相似,越南共产党总书记呼吁作家们“自我放开束缚”。那意味着1986年以前的越南文学是被束缚的。在党的放开束缚的号令之后,越南文坛出现了一颗明星,那就是阮辉涉。他的一些短篇小说引起文坛震动,使得文学体系完全改变。但实际上阮辉涉他并没有创作出什么特别新的、非同寻常的东西,他只是以真实的方式写出来,以一种“真正现实”的方式体现,而不是过去的假造现实。

《战争哀歌》也不是什么非同寻常的作品。它得到很多越南读者的赞赏,照我看来,只是因为它是一部真正的文学作品,而不是为政治宣传服务的文学作品。我相信我的成功在于真实,我真实地描写了战争,真实地描写了越南人和越南士兵。在《战争哀歌》中,越南人不再是超级英雄,而只是平常的人,就像所有其他国家的人一样平常。《战争哀歌》想要表达的是,正是因为有那些平常的人,越南才在战争中最终抗击了美国的毁灭强力。

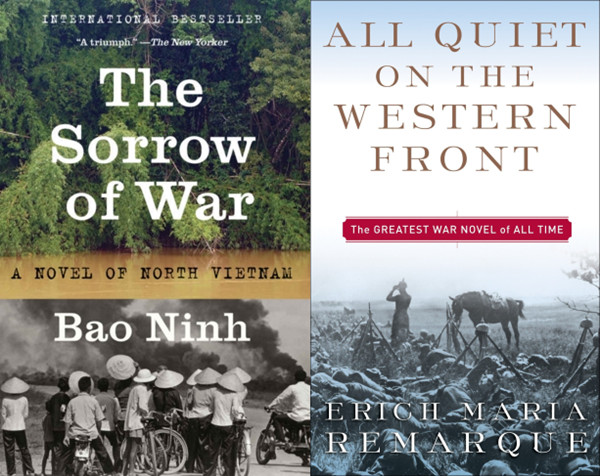

澎湃新闻:这些年来,媒体往往将您的作品和《西线无战事》《追风筝的人》《朗读者》相提并论,您如何看待这件事?

保宁:我当兵时就读过《西线无战事》。我是在南越士兵的战壕中捡到那本书的。我和我的战友(北越士兵)都被那本书把魂吸走了。它显然对我关于战争的思考有很大影响,而且它影响了我的创作。但是如何影响,连我自己也不确定是一种怎样具体的方式。

而《朗读者》是我最近才读到的,我觉得这是世界战争文学中最深刻的作品。

《追风筝的人》也是好作品,但它是一种平常意义上的好。

《战争哀歌》和《西线无战事》的英文版封面

澎湃新闻:时隔近30年重新回顾这部小说,您觉得有什么遗憾吗?

保宁:在越南出版三十年后,在世界很多国家出版译本之后,《战争哀歌》中译本在中国出版,这是我大为欣慰的事情。我所感到的只是高兴和自豪,如果说有什么遗憾的话,那就是中译本没能在我父亲在世的时候在中国出版,因为如果他看到中译本会非常高兴,会比我还高兴。

说实在的,在过去的很多年,每当《战争哀歌》被翻译成某种语言,甚至是在地理上和文化上都与越南相距遥远的挪威、希腊出版时,我都突然会想到中国,同时感到难过。因为在这个世界上没有哪个国家和哪种文化能像中国跟越南这样相近而密切。我经常问自己,为什么美国这个我战场上的仇敌都翻译出版了我的书,接纳《战争哀歌》,而中国却没有呢?

今天,《战争哀歌》已经在中国出版,我相信它会是一个好的开始。我相信从此会有许多越南文学作品得到中国读者的认可,如同越南读者认可中国文学作品那样,再没有什么比文学作品能更深刻地帮助中越两国人民相互了解、相互理解了。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”