科塔萨尔:纯真孩童、杰出知识分子和广场上的诱惑者

2017年04月24日 00:46:40

来源:凤凰文化

作者:冯婧

在马尔克斯看来,科塔萨尔既是最杰出的一代知识分子,懂得爵士乐,而懂得爵士乐就意味着懂得过去所有的音乐,懂得过去所有曾经有过的知识;其次他又是个在广场上可以吸引大众的人,他有这样的吸引力。

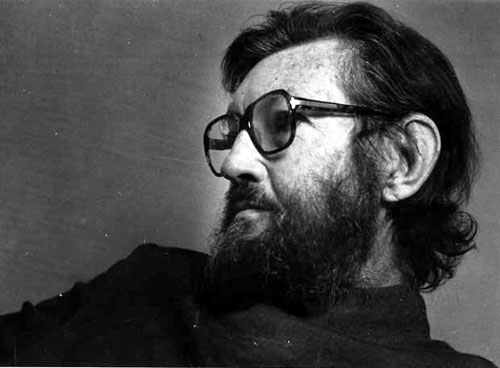

胡里奥·科塔萨尔

胡里奥·科塔萨尔是一位世界瞩目的短篇小说大师,也是拉美文学爆炸四巨匠中最年长的一位,开一代风气之先。他是拉美文学一座绕不开的高峰,马尔克斯、博尔赫斯、聂鲁达、略萨,这些在整个20世纪文学史上留下浓墨重彩的拉美文学巨匠,无一不对科塔萨尔多加推崇。

日前,我们从出品方新经典处得知,科塔萨尔的全部短篇小说即将引进国内,全部小说将分为4辑出版,第1辑为《被占的宅子》,收入《彼岸》《动物寓言集》《游戏的终结》3部短篇小说集,现已上市。此后,《南方高速》《万火归一》《秘密武器》等名篇也将陆续与读者见面。

短篇小说《被占的宅子》源自科塔萨尔的一场噩梦。故事中,兄妹二人居住在一座老宅,一股神秘的力量侵入宅子,一步步占领了房间。二人不曾反抗也从未好奇,只是早有预料似的,锁门无奈离去。《给巴黎一位小姐的信》里,“我”在乘电梯上二楼时,突然开始从喉咙里吐出小兔子。这些小兔似乎是紧张情绪的化身,“我”对它们心生怜爱,悄悄将它们养在家中。《一朵黄花》里,主人公在公交车上遇见一个生活轨迹与自己酷似的男孩,意识到那男孩是自己的重生体,正以相同的命运在世上轮回。为了不让自己失败的人生一再重演,他杀了那孩子,斩断了永生,却在此后因为一场偶然的遭遇,忽然开始怀恋这个世界。

读书会现场从左至右:主持人、张定浩、水木丁

4月22日,新经典联合凤凰文化、凤凰网读书会,在北京言几又书店举行了《被占的宅子》新书发布会,现场邀请到知名作家水木丁、张定浩,谈一谈这位伟大的作家和他笔下别具一格、令人倾心的世界。两位嘉宾畅谈了科塔萨尔作品中最为独特而吸引人的特点:出人意料的幻想、独到的观察、对固有规则的解放,以及未受压抑的纯真。

科塔萨尔(左)和马尔克斯(右)

水木丁:他是马尔克斯的文学偶像,纯真又野蛮的孩子

虽然是拉美文学爆炸的代表人物之一,但科塔萨尔的文风与其他拉美作家迥然不同。马尔克斯的文笔具有天生的幽默感,但其主题通常都是严肃而端庄的;而科塔萨尔的作品则带着几分悬疑,几分荒诞,又有几分好玩的游戏气质。水木丁与读者分享了自己的阅读感受,她认为马尔克斯的魔幻现实主义像一个成年人,但是科塔萨尔像一个孩子。在读《被占的宅子》时,水木丁无数次感觉回到了童年。 科塔萨尔自己也说过,他停留在十岁。我们每个人孩童时期都有无限的创造力,只不过是科塔萨尔非常完整地保留了下来。

她用两个词来形容科塔萨尔:一个是“纯真”。科塔萨尔的纯真并不是什么都不懂的孩子气,而是只有最本然的人才能够才能够抛掉一些世俗灌输的成见,像他那样看到、创造出这种东西。另外一个词就是“野蛮”。科塔萨尔很像一个野蛮生长的孩子,他有一种人类最初的生命力,他的创造力就是那种勃勃的生命力,你不可以用任何的东西去压抑他。其实他真的没有反抗什么,他对待那种很世俗的东西也很松弛,心无定见。但他这样写小说的行为本身,这种探索以及形式,以及单纯,本身就是一种有力量的东西。

张定浩

张定浩:科塔萨尔的观看,把人从过去的关系中解除出来

“这是我从胡里奥·科塔萨尔那里学到的结构技巧。”王家卫谈及《花样年华》时,曾这样说道。的确,该片的叙述风格和科塔萨尔的漫游之作《跳房子》非常相似。

科塔萨尔的小说及其观看方式对艺术电影的影响也非常大,其作品也一直是国际艺术片导演的宠儿。在阿根廷本土,在科塔萨尔的指导下,他的作品多次被搬上大荧幕:《奇数》(1962年)、《El Circe》(1964年)、《私密公园》(1965年);短篇《南方高速公路》则先后被两位导演拍成电影:法国导演让-吕克·戈达尔的《周末》(1967年) 和意大利导演吕基·康曼西尼的《交通堵塞》(1979年);2005年,《地铁游戏》被巴西导演拍摄成同名电影;2008年,阿根廷导演根据他的短篇《病人的健康》拍摄了《善意的谎言》……

北影节正在放映的安东尼奥尼拍摄的《放大》(1967年),正是由科塔萨尔的短篇小说《魔鬼涎》改编的,该篇小说收录在新经典下一本短篇小说集《南方高速公路》里。电影里有一张很安静的风景照,画面是一个女孩子在春天里,但是放大以后,观众可以发现局部有一个尸体,第二天再去看,又发现尸体不见了。

《放大》剧照

张定浩分享了观影和阅读的体验,认为安东尼奥尼的电影名《放大》抓住了科塔萨尔的小说技艺的秘诀所在,正是在把局部放大的过程当中,世界发生了微妙的变化。科塔萨尔在《克罗诺皮奥和法玛的故事》里谈到,他曾经虚构了一个人的观看,这个人的观看强烈而又持久,仿佛要将人重新发明出来。小说家的创作就是对人的重新发明,科塔萨尔通过自己的观看、通过这种放大,把人从过去的关系当中解除出来。

科塔萨尔曾经说过,文学就是一场郑重其事,能让人毕生投入的游戏。张定浩认为,科塔萨尔的游戏意味着一种有规则的、不重复的、对于心智的锻炼,这个游戏所带来的更加重要的是对自身局限的认识,每个人都在局限之中,但认识局限不是为了克服局限。在《游戏的终结》里,小女孩有麻痹症,所以小伙伴们就就发明了一个扮演雕像的游戏。这个游戏能产生成就感,也能体现出孩童的难以表达的互相关怀,既是对自身的认识也是对自身的发明,在这个游戏当中,科塔萨尔发明了“我可以成为一个雕像”。

更难得的是,科塔萨尔发现了想象和现实之间的第三个维度。在这篇小说来讲,小女孩生活的世界是一个维度,她们在游戏中扮演的是另外一个维度,但是一定还有一个小男孩坐火车从她们身边经过,这个小男孩的目光是第三个维度,科塔萨尔就是写出这个小男孩故事的人。

科塔萨尔在巴黎

什么东西在这两个维度之上?科塔萨尔有一个长篇叫《跳房子》,这里面有很多对哲学的思考。张定浩指出,把艺术家和别人区分开的重要的地方,不在于有诗和远方,而是这个“其他的地方”,那是他所探索的地方,他抵达了某个地方以后,回过头来就能看到一个新的世界,看到了一个整体的东西。在科塔萨尔看来,任何东西都不是一种所谓的本质意义上的存在,而是它在跟其他东西的关系当中所呈现出来的在此时此刻的立意。20世纪初,科塔萨尔到了法国,那时候整个欧洲风靡的都是所谓的过程哲学或者所谓的语言学、现象学,大家都从关系的角度去反对过去从唯物主义或者从本质角度去理解的世界。所以他在《跳房子》里面谈到海森堡,也是在一种动荡的关系当中去认识这个世界。

科塔萨尔

博尔赫斯、马尔克斯、科塔萨尔论科塔萨尔:封闭的球体与生命的诗意

科塔萨尔在一篇名为《科塔萨尔论科塔萨尔》的访谈中对自己小说的结构特点做了精准的概括。在他看来,博尔赫斯觉得思想本身是活的,而自己的短篇小说是一个封闭的球状物,所谓的开头和结尾都仿佛一开始就存在在这里,问题是如何启动,启动以后不会想到如何结尾,因为结尾已经在那里,整个作品都在一个总体性的场景里。张定浩认为,这个球状物的张力是整体的、均匀的,只有把科塔萨尔的短篇小说作为一个整体去看,才能体会到中间的能量,这不是一点点小聪明小技巧就可以达到的,而是一个完整的世界。

博尔赫斯在给科塔萨尔的评语里面这样说:他写的都是平庸的人,但是把这些平庸的人中的诗意都发掘出来,很令人寻味。博尔赫斯就说每一个日常里面就有诗意,每一个生命本身就有诗意。科塔萨尔也有诗性, 他的创作是近似于诗歌的,他自己也写诗,但他的诗其实是博尔赫斯意义上的诗,而不是诗意的。

被占的宅子:科塔萨尔短篇小说全集1

马尔克斯回忆自己第一次读到《被占的宅子》时的情形:“翻开第一页,我就知道这是我未来想成为的那种作家。”他送给科塔萨尔一本自己写的短篇集,在扉页上写下:“致科塔萨尔,怀着嫉妒和友情。”在马尔克斯看来,科塔萨尔既是最杰出的一代知识分子,懂得爵士乐,而懂得爵士乐就意味着懂得过去所有的音乐,懂得过去所有曾经有过的知识;其次他又是个在广场上可以吸引大众的人,他有这样的吸引力。他把书斋里的知识分子和广场上的诗人、诱惑者的角色结合在了一起。张定浩认为,这是一个非常“健全”的标志。

“每次找见这些零零散散的纸页,我都坚定的相信它们彼此需要,单独放置会使它们受到伤害,也许值得把它们装订在一起。因为每当你对某一页感到失望时,就会产生阅读下一页的愿望。我把这些纸页集结成书,只是为了结束一个阶段,好独自去面对另一个道德不至于如此败坏的阶段。书出一本就少一本,就离期望值中十全十美的顶峰之作又近了一步。”

这段文字是科塔萨尔《被占的宅子》的题记。他的短篇小说有精妙的结构,常常首尾相接,天衣无缝,而每一步都在悄然翻转,让人欲罢不能。如果你怕世界的面目渐渐固定,如果你想找到一处入口,进入不安与期待并存的另一重现实,科塔萨尔的作品将是一剂点石成金的灵药。在科塔萨尔笔下,游戏永不终结。

[责任编辑:冯婧 PN041]

责任编辑:冯婧 PN041

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128