众忆西尔弗斯:道德稀缺的时代里,他仍坚持道德差异

2017年03月27日 12:26:54

来源:凤凰文化

作者:编译:肃慎猫

在这样一个时刻失去西尔弗斯,是一个悲剧,因为他的文学选择与政治勇气在此刻更被我们需要。他总是知道什么样的书会吸引评论撰稿人,他坚持不懈的打磨让文章变得更加出彩。我们必须将西尔弗斯的工作继续下去。

半个多世纪以来,《纽约书评》的传奇编辑罗伯特·西尔弗斯(Robert Silvers),一直都被认为是美国图书行业无可争议的领航人物。今年3月,87岁高龄的西尔弗斯挥别人世,世人都说,我们再也找不到像他一样的编辑。

西尔弗斯1929年出生于纽约市附近的一个小村庄,1947年毕业于芝加哥大学。1954年,他加入《巴黎评论》并于1956年成为其编辑。1963年起,他和芭芭拉·爱泼斯坦(Barbara Epstein)共同创立《纽约书评》并共同担任联合主编。2006年,芭芭拉·爱泼斯坦去世,西尔弗斯独自一人扛起了《纽约书评》的大旗。2013年,《纽约书评》50周年纪念日,美国著名导演马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)为其拍摄了纪录片《争鸣50年》。

1963年,一场印刷工人大罢工导致纽约市7家报纸关门结业,图书出版商们发现他们找不到任何一家报纸杂志来推广他们的书,这时,西尔弗斯和爱泼斯坦等人萌生了一个新的想法,他们要创建一种新的杂志类型,希望能够通过深入讨论当下的社会问题来做图书评论,《纽约书评》应运而生。1963年2月,《纽约书评》的创刊号上就有罗伯特·洛威尔等人的诗作,苏珊·桑塔格、哈德威克、诺曼·梅勒、戈尔·维达尔、阿尔弗雷德·卡赞等人的评论,盛况空前。同年11月起,《纽约书评》改为双周刊,并一直延续了50多年。从创立之初,《纽约书评》的编辑们就立志打造一种独立的编辑之声,1984年起,出版人海德曼(Rea Hederman)接手《纽约书评》的出版发行,直到今天《纽约书评》依然保持着独立思考的姿态。半个多世纪以来,卡波特、索尔·贝娄、厄普代克、奈保尔、库切、阿特伍德等知识分子陆续加入作者阵营,持续讨论美国生活和文化的核心问题,内容涵盖艺术、小说、诗歌、政治与历史等领域。(编译:肃慎猫)

西尔弗斯(左)、爱泼斯坦(中)和海德曼(右),拍摄于1993年

随着西尔弗斯离开人世,《纽约书评》的撰稿人们纷纷发声,纪念他们的多年好友。凤凰文化特别编译了这些名家怀念西尔弗斯的文字,以期展现西尔弗斯传奇一生中丰富的纹理,希望通过分享这些作者和编辑互相点亮的瞬间,也能给作为读者的我们带来一些光照。

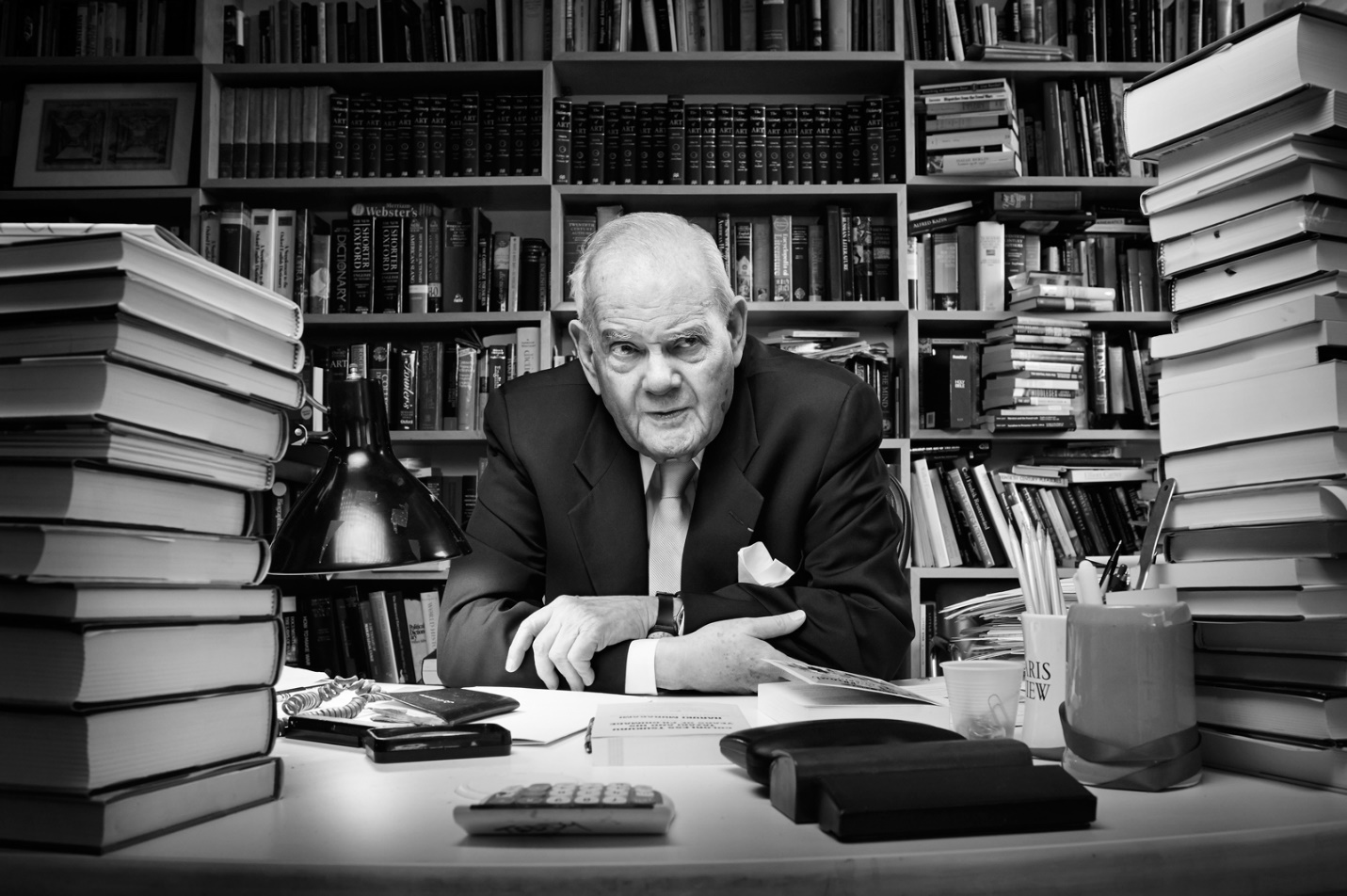

西尔弗斯在办公室,1980s拍摄。

卢克·桑特(Luc Sante,1954年出生于比利时,作家,文学批评家):

37年前,我刚到《纽约书评》上班,那时候我对西尔弗斯的第一印象就是,这家伙居然不用睡觉。不管我早上多早到办公室,他就已经在了,不管我晚上多晚走,他还在那里,似乎他连周末都是在办公室里泡着的。记得有一年圣诞节,我们在办公室的圣诞树上挂满了橘子,结果圣诞节过完一回来,发现橘子都被他吃光啦!我们猜,肯定是过节了商店关门,西尔弗斯又叫不到外卖,所以凑合着把一树橘子都吃了的缘故。西尔弗斯是个老烟枪,他最爱抽的是黑色纳特谢尔曼,有的时候,他会心不在焉地把抽完的烟屁股扔进废纸篓里,结果点着了废纸,眼瞅着就要酿成大火。而每到这个时候,西尔弗斯就会不情不愿地站起身,可是他的眼睛依然黏在手中的书本上,他的助理们会紧赶慢赶地跑来扑火,而他则拎着手里的书优哉游哉的踱去大厅继续阅读。

英格丽·罗兰德(Ingrid D. Rowland,1953年出生,美国学者,古典考古学家):

西尔弗斯拥有一颗伟大的心灵,他的内心总是汹涌澎湃,充斥着他对文学写作的满腔热忱。他无所畏惧,勇往直前,他生平所怕,无非虚伪,对于所有人来说,他都是一个真正的、勇敢的好朋友。在芝加哥卢普区的高架铁路下,他又重新拾起学生的身份,成为一个爱着这个世界的求学者。他从来没有失去过作为学生的快乐感觉,以及他的好奇心,他的生活总是充满乐趣。我们经常一起午餐,他总是当仁不让地吃光所有的橄榄,然后把我的甜点中所有的蓝莓都挖走吃掉。那一年,我们去马德里参加“同性恋骄傲”的游行,结果西尔弗斯和他的恋人格蕾丝还有我三个人被堵在人群中无法动弹,于是我们在一辆带轮子的西班牙帆船上整整枯坐了将近一个小时,被熙熙攘攘的人群推来搡去,等到游行结束,西尔弗斯笔挺的西装已经被揉搓成软趴趴的浴袍。那一天,我们三个笑的如此开怀。

西尔弗斯的伴侣格蕾丝,达德利第三代伯爵遗孀

保罗·威尔森(Paul Wilson,1941年出生与加拿大,捷克语翻译家,作家):

西尔弗斯的委托信和编辑建议一直都是我见过的最短的——寥寥数笔,力透纸背,同时也是最清楚的、最提纲挈领的。西尔弗斯的嗅觉很敏锐,他总是能发现哪里出了问题,或者哪里缺少了某一部分,而他也总是很乐意指出来。我自己也是一名编辑,所以我知道这是一件多么不容易做到的事儿。而西尔弗斯是一名真正的语言艺术大师。他写的编辑建议,从来不会用“某某是谁”或者“你有没有考虑过……”之类的句式。或许是我天马行空了,不过他的行文总是让我想起尤利西斯·格兰特(译注:美国前总统,军事家)的战场调度——以简洁有力、清晰高效而著名:“立刻进攻掩体,不要等待剩下的骑兵部队。多一分延误,多一分危险……”对我来说,西尔弗斯的指令倒是没有那么急促,不过一样具有说服力:“如果下周一你能交稿那真是太好了,不过稿子质量是最重要的,时间要让位于质量。”我并不想总用南北内战的事儿作为类比,尤其是我们正处于当下这样的时代背景之中,但是我还是想用罗伯特·李(译注:美国将领,教育家,南北战争期间联盟国最出色的将军)的军事调动风格——以云山雾罩、兵行诡道著称——来对照,西尔弗斯与芭芭拉两人,他们能够有条不紊地分配、指引、指挥全世界最出色的作家群体来为他们所用,加上他们对语言的完美掌控,使得他们成为不世出的杰出编辑。

海伦·爱泼斯坦(Helen Epstein,1961年出生,美国作家,分子生物学家,艾滋记者):

我的母亲芭芭拉是西尔弗斯的老战友。自从1963年始创《纽约书评》以来,他们就是联合编辑,直到母亲2006年去世。我从11岁那年开始就在《纽约书评》“工作”,那个时候我负责往信封上贴邮票。我当时还有三个“同事”,一位是诗人,一位是喜剧演员,还有一位是易装舞者。那时我们说说笑笑,具体说了什么我已经不记得了,然而我还记得当年的氛围,混乱中自有顺序,创造性与严谨性并存,玩世不恭又谨言慎行。这是西尔弗斯真正的编辑艺术:他能够将作家脑海中那些毫无章法的、原始的、粗糙的想法整理成优美的篇章。

差不多20年前,我第一次为《纽约书评》写稿子,那是一篇关于健康与社会地位的文章。我把我的草稿给另外一家出版物的编辑看,那位编辑也很优秀,但是我的稿子显然让他无从下手满心困惑,而西尔弗斯看了我的稿子,马上就发现了问题。他问了我几个精明的问题,突然我就看到了我的文字的不足之处,而且我还立刻明白了应该怎样去修正这些地方。我从小就认识西尔弗斯,但是我觉得对于他的睿智我始终认识不足,是啊,什么样的人,才能又懂得公共健康,又懂得古罗马艺术,还明白中东政治和宪法?若干年后,我才知道,西尔弗斯小时候跳过级,14岁就高中毕业了。西尔弗斯天生聪明,虽然时不时也会冒点儿傻气,但是基本上他是慷慨的、体面的、毫不势利的。他同样还有着强大的道德直觉,带领作家和读者们解读每一场人类的灾难,从伯罗奔尼撒战争到反恐战争。

今年1月份,西尔弗斯的伴侣格蕾丝去世不久,我到《纽约书评》去看望他。在格蕾丝生病到去世的过程中,西尔弗斯始终陪伴在她身边,他看上去深受打击。而他自己也已经疾病缠身。我们讨论了特朗普的新政府。“看上去所有的地方都毫无希望”,西尔弗斯这样说。然后,我们谈论起他手头上正在做的一部科学作品,他的书桌上堆满了手稿和书籍,他的助理们正在忙着接听电话,一边时不时地寻求他的指点意见,西尔弗斯像个老将军,准备着指挥拿下下一场硬仗。然而出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。我深感遗憾。

纳萨里尔·里克(Nathaniel Rich,1980年出生,美国小说家,随笔作家):

在我给西尔弗斯工作的时候,每次在办公室外面的街上看见他,都能把我吓一跳。并不仅仅是因为这事儿比较罕见——毕竟,西尔弗斯是出了名的工作狂,他人生的大部分时间都在他的办公桌前,埋首于他那城堡一般的书堆中度过——还因为他总是在街上跑得气喘吁吁。西尔弗斯看上去似乎不能容忍浪费一秒钟时间在办公桌以外的地方,他必须投入到他挚爱的工作中,投入到他的作者群中。每当我看见一位年纪比我大五十多岁的老者,身材魁梧健硕,穿着笔挺的西服,戴着优雅的围巾,胳膊下夹着一叠手稿,沿着百老汇大道一路狂奔,那场景真是永生难忘。

西尔弗斯画像,詹姆斯·弗格森(James Ferguson)绘制

《纽约书评》是我的研究生院,在那里我找到了我的研究方向,西尔弗斯是我的院长,我的导师,还是我的论文指导顾问。能够为他工作——最开始是作为实习生和编辑助理,然后是10年的撰稿人——是我职业生涯中最激动人心的美好回忆。人们都说,西尔弗斯是无比聪明的、耐心的、睿智的、直觉强的、好奇的、不知疲倦的,有原则的。他的确就是这样的人。但最令我感动的,还是他的慷慨。他不仅对于琼·狄迪恩(译注:Joan Didion,美国随笔作家、小说家)和约翰·马克斯韦尔·库切(译注:J.M.Coetzee,南非当代著名小说家,2003年诺贝尔文学奖得主)慷慨大方,也不吝与培养那些事业刚刚起步的年轻作家,其中就包括我这样一个笨拙的前任助理,这位笨蛋助理当年不但曾经把错误的手稿寄送到错误的地方,还幻想着有一天能够成为《纽约书评》的撰稿人。

文无第一,武无第二,编辑原本并不是竞争性的职业,但是当我看到西尔弗斯被描述成我们这个时代“最伟大的编辑之一”的时候,内心还是会愤愤不平。西尔弗斯是最棒的。没有人能够与之相比。西尔弗斯为了他的作者们奔跑,而作者们亦投桃报李。

茱莉亚·普雷斯顿(Julia Preston,1951年出生,美国新闻从业员):

今年3月8日,我收到了一封来自西尔弗斯的邮件,他想请我写一篇关于特朗普总统和移民问题的文章。“移民被强制处理,移民问题似乎日益恶化,”他写道。“问题的关键,一方面在于,国家能够提供什么样的保护方式,以及所谓的避难所可能意味着什么。另一方面在于,被扣押和驱逐出境的人数多少,以及可能的合理选择。我希望你能够用3000词的篇幅展现这两个问题的复杂性。”

我很开心收到这样的邮件——当然了,主要原因是因为发件人是西尔弗斯。但是,也因为西尔弗斯提纲挈领地指出了问题的关键,他总是这样一针见血,他的文字好比一杯浓缩的纯咖啡因让人精神振奋,我总是以为我已经足够了解某件事,而西尔弗斯的评论总是能够让我侧目。虽然他不是移民问题的专家,但是他已经考虑得足够深入并确定关键的调查点。西尔弗斯有句话格外引起了我的注意。我写过很多关于移民问题的综合报道以及关于驱逐出境的文章。但因为西尔弗斯提到“强制移民”,我必须在更广阔的框架下看待强制性的问题,分析一个长期以来由移民推动而兴旺发达的国家如何开始从根基部分实现彻底转型。

于是,我再一次地为西尔弗斯奋笔疾书,我充满信心,因为他的洞察力,他对于和稀泥文字的不屑一顾,他的道德指南针会指引我、帮助我完成这份工作。我知道这段时间他身体不太好,但是我并没有太担心,因为从他的文字看来,他并没有失去他的活力。然而,此刻,每每重读他这封邮件的后半部分,悲伤却排山倒海而来:

“我们的截稿日期是3月31日。对于我们所期望的深入分析来说,可能时间不太够,当然了,好文章值得我们等待。我们保持联系。祝好。鲍勃。”

夏伟(Orville Schell,1940年出生,美国作家、学者、汉学家):

每次当我为“鲍勃”——这个名字显然在艺术界、文化界、文学界已经被西尔弗斯垄断了——写稿的时候,我总是感觉自己好像加入了一个亲切的兄弟会一样,那里汇聚了最有趣的、最无拘无束的思想,最细致入微的编辑工作,以及最棒的书面文字。因此,每当我和西尔弗斯一起完成一篇文章的时候,我总是感到十分满意,因为我毫无保留地奉献出了我的全部。对于一个作家来说,这真的是一种很难得的体验。

现在,“鲍勃”突然离开了我们,就好像窗外那座一直傲然矗立的山峰倏忽消失了。

罗伯特·戈特利布(Robert Gottlieb,1931年出生,美国作家,编辑):

对我来说,一本书获得《纽约书评》的认可——首先是芭芭拉,然后是西尔弗斯——意味着这本书值得我写书评,甚至可以说我的书评值得一读的。有“鲍勃”在,我简直不用操心其他的事儿,他把一切都能处理好,当他对我的话题感兴趣的时候,他就会活力无限。他有判断力,道德感,来龙去脉都门儿清——这样的编辑,打着灯笼都没处找!失去西尔弗斯,对于所有的作者来说都是重大的损失,对于我们这个贫瘠的世界来说,更是难以估量的深刻损失。

阿迈德·拉希德(Ahmed Rashid,1948年出生于巴基斯坦,退役军人,记者,作家):

在我和西尔弗斯沟通交流——不管是电话还是信件——的过程中,最令我印象深刻的就是他始终乐呵呵的,满心欢喜,哪怕每一小时,每一天,他都有上百人要写信,要沟通,要下令,要编辑他的杂志。他一直都是一个快乐的人。我委实不知他是怎么做到一期又一期地出版《纽约书评》的,但是我猜想,在日复一日的繁琐工作中,唯有保持对于工作的热爱,并且和身边的人分享这份喜悦,最重要的是,和作家们分享快乐的心情,才能使他数十年如一日的坚持吧。

西尔弗斯总是全心全意地相信他的作家朋友们。和他一起工作的过程中,我获得了大量的灵感和激情,我愿意去写作,去研究,把头脑中的想法付诸纸笔,除了西尔弗斯之外,再没有人能够做到这一点。他就像是一个思想与灵感的工厂,哪怕是对于新人作家也充满耐心。他一直都在向作者们传递这样的一个信念,那就是他们写的文章就是最棒的。

大卫·凯瑟(David Kaiser,慈善家,洛克菲勒家族第五代成员):

在我之前作为编辑助理为西尔弗斯工作的时候,他总是不太相信我们这些年轻人的眼光,于是但凡出版商寄来希望他能够安排书评的样书他都要亲自看一遍。当然,我们每一周都会收到好几百本书。于是我们就会在他的桌子上把这些书堆成一座小山,西尔弗斯的工作速度极快,那些他看不上的书就被他随手一扔,丢在办公室的角落里;所以同在一个办公室的我们,很快就能听到相当有节奏的书籍撞上墙壁的声音,那种声音就好像冲刷石滩的海浪一样,非常舒缓,还很催眠,唰~唰~唰~我不记得是不是普鲁斯特曾经说过,他可以通过阅读几个句子来评估一位作家的水准。反正西尔弗斯比普鲁斯特所说的还要夸张。他根本不需要看目录或者索引,只需要花几秒钟的时间翻上几页,他总是能够找到那些最关键的段落,然后他就可以评估作者的论证是否有力,他的文笔是否流畅。他到底是如何准确且快速地找到这些段落的,对我来说始终是一个未解之谜。

有一次,他在去机场的出租车上打电话给我,叫我从档案柜里取出一本封存了至少一年的书稿。他意识到在书稿三分之二的地方,有一个逗号用的不好,应该用分号。于是他指挥我把那个让他困扰的句子找到,把逗号改成分号,再把书稿放回柜子里。

若干年之后,我开始为《纽约书评》撰稿,有一次他在我婚礼前一晚的11:45分给我发来了排版毛条——而他也是我婚礼上的客人。在排版毛条的顶部,是他清晰有力的手书(我几乎能从他的字里行间看到他怒气冲冲奋笔疾书的样子),他写道,“我们希望尽快进行更正。”我觉得西尔弗斯一点儿不介意自己“苛刻”的名声,他可以凌晨三点钟打电话给他的作家,在圣诞节要求马上修订诸如此类,他甚至还挺高兴这么做的。我觉得,他的人生态度应该是,无论何人,只要像他一样对待自己像秋风扫落叶一般无情,呕心沥血日复一日年复一年争分夺秒的工作,为自己的事业奉献一生,那么此人就有权利要求其他人做任何事情。我一直都觉得这种想法很公平。(不过我还是没有马上修改那份排版毛条,事实上我一直到蜜月结束才开始重新恢复工作。他看上去好像也还挺理解我的。)然后,去年,我从医院写信给西尔弗斯,告诉他我的父亲病重垂危,他马上给我父亲发来了一封温暖的,充满真诚与爱意的邮件。正是这封邮件,让我父亲在告别人世的最后一刻到来之前,一直都很快乐。

杰里米·伯恩斯坦(Jeremy Bernstein,1929-2017,美国物理学家):

1945年的春天,美军启动了一个叫作“阿尔索斯”的科学计划,这个计划遣送了一批科学家跟随美国军队进入德国,了解德国人的核武器计划进行到何种程度。在这个计划中,10名德国科学家被卷入其中,他们被软禁在英国剑桥附近的一个庄园中,长达6个月的时间。海森堡(译注:Werner Heisenberg,德国物理学家,量子力学创始人之一,“哥本哈根学派”代表人物)就是这10人之一。他们不知道整个庄园已经被严密监控,他们所说的每句话都被记录了下来。几年前,我和迈克尔·弗莱恩(译注:Michael Frayn,英国当代剧作家,小说家)前去参观这座庄园,庄园主告诉我们,他原本对这一切一无所知,直到某次对地板进行维修的时候,才发现残存下来的监听设备。萨姆尔·高斯密特(译注:Samuel Goudsmit,荷兰-美国物理学家)曾经写过一本关于阿尔索斯计划的书,他曾经透露出这些监听记录的存在,手稿内容中还包括高斯密特那对在集中营被杀害的父母。阿尔索斯任务的执行人莱斯利·格罗夫斯将军(General Leslie Groves)也有这样的监听副本。尽管很多的历史学家都呼吁这份记录,不过英国政府拒绝将其公开。在某次谈话中我可能对西尔弗斯提到过这件事儿,不过后来我就把这事儿给忘了。

我记得应该是在1991年,西尔弗斯给我打电话,跟我说他找到了这份记录。我根本不知道他是怎么神通广大弄到这份东西的,不过不久之后我就收到了一份包裹,里面正是这份记录,而且这份记录居然就是格罗夫斯将军本人保存的那一份!从这份手稿中,很明显能够看到格罗夫斯将军的兴趣点在哪里。每当这些德国科学家提到苏联人以及苏联人如何忽悠他们出卖既有的核技术的时候,格罗夫斯将军都会在记录上画下一个大大的感叹号。那个时候——广岛原子弹爆发之前——这些德国人还心存幻想,觉得自己充满干劲,觉得还有很多的核科学可以教导美国人。然后,广岛原子弹爆炸,天地翻覆。核裂变的第一发现人奥托·哈恩(译注:Otto Hahn,德国放射化学家、物理学家,1944年诺贝尔化学奖获得者),悲愤得几乎要自杀。这些物理学家们开始指责对方,然后指责美国人,因为后者做下了如此十恶不赦的罪孽。所有这些都是他们亲口所说。所有一切好比一场话剧。这就是我想要写给西尔弗斯的话——感谢他让一切重见天日。

克里斯托弗·本非(Christopher Benfey,1954年出生,美国文学评论家):

西尔弗斯给他的作者们绝对完全的信任。有一次,我曾经向他表示过某个过于晦涩的选题(具体是什么我不记得了,可能是舍伍德·安德森的爱情故事,或者日本茶之类的吧)是否会让读者感兴趣。“嗯”,他反驳道,“那你感兴趣吗?”西尔弗斯的原则很清楚,这就是他的选题标准,并且是唯一的标准。

苏·哈珀恩(Sue Halpern,1955年出生,英国作家):

蓝色正装毛衫。定制的西装,奇妙的丝绸衬里闪闪发亮。“奇妙”一词,还出现在一张张排版毛条上。还有他那兴高采烈的、狡猾的大笑声。(那时他将我“发配”到英格兰,整日与世界最顶尖的间谍们“厮混”。)每当他给我打电话的时候,总是会以“哦,苏”开始,好像他总是慢一拍才意识到在给我打电话。我想念他的音容笑貌。我当然也会想念他那激情澎湃的头脑,他那灵活多变的笔触。当我得知西尔弗斯离我们而去时,首先进入我脑海中的,是华兹华斯(译注:William Wordsworth,英国浪漫主义诗人,与雪莱、拜伦齐名)的话:“一位正直善良的好人,一生中最宝贵的,莫过于他对卑微及弱小投以的善意与仁爱。”我不会忘记这些,因为它们是永恒的。

提姆·帕克斯(1954年出生,英国小说家):

那还是上个世纪90年代中期的事情,彼时我实在不知道西尔弗斯是怎么在维罗纳(译注:意大利城市)城外的某个小村庄里找到我的。总之那天我从邮差手里拿到了一封航空邮件。西尔弗斯让我写一篇书评,书是关于翁贝托·萨巴(Umberto Saba,意大利语诗人,犹太后裔)、伊塔洛·斯伟沃(Italo Svevo,意大利犹太商人,小说家)和詹姆士·乔伊斯(James Joyce,爱尔兰小说家,诗人)三人的文学批评。我写好了书评寄过去,然后我又从邮差那里收到了一份精心书写的手写编辑版,这显然表达了编辑对于作者的无比尊重。

从那时起,在此后的22年里,常有书籍寄来,差不多每3个月一本,总是通过邮差,而且从来也不会提前跟我打招呼(或许西尔弗斯实在是太忙),随书而来的总会是一封友好又强硬的短信,指示我字数要求和稿酬标准。最开始还是通过邮差,后来就改成了传真(真的是没日没夜,不管何时都能收到他的传真),再然后就是电子邮件。西尔弗斯简洁扼要的指示调度,他总是能够猜中读者们想要知道的信息。他总是尊重作者,总是建议而不是断言。此外他还总是乐呵呵的。经常大半夜打电话过来核对某个事实,或者讨论某个标点符号的使用。然后他会送来一份简短的感谢信。手写的感谢信。西尔弗斯总是心怀感恩,真诚地感谢他的作者,我总是感觉,自己的工作完成的很不错。西尔弗斯总是用手书,我觉得这一点很重要。手书之后,用传真或者PDF的格式发来。不管他把我的文章改的多么七零八落,他总是鼓励我。西尔弗斯给我的感觉很奇妙,仿佛混了某种自信爆棚与和蔼慷慨,于是我能够找准自己的位置,而不是被简单地推到了每个地方。你会觉得西尔弗斯一眼相中的就是你而不是别人,没有人能够替代你。

昨夜,我靠在沙发上,才意识到这个人在我的生命中占据多么大的一份比重,我能够收到他那些感谢信,听到他在电话那头爽朗的笑声又是多么幸运。此一去,便是天人永隔。

奥尔马·吉勒莫普列托(Alma Guillermoprieto,1949年出生于墨西哥,记者):

每次我打电话去西尔弗斯的办公室,总是有点不好意思,因为我想要给我的文章做一些改动,或者增加一些内容。改动的次数很多,而且看上去实在不值得浪费一位如此伟大的人物的时间。我总是请求西尔弗斯的助理们偷偷帮我改掉算了——反正也就是一个词儿的事儿!——这点小事不要麻烦西尔弗斯了,但是,很显然助理们受到严格的指示,所以我的电话总是会被直接转到西尔弗斯的办公桌前。“你好哇!”西尔弗斯的声音总是会突然兴奋地响起,那欢快劲儿好像拉布拉多找到了他的玩具,然后我就会听到他关于我要修改的这个词的建议,讨论,担心,总之一直到他自己觉得满意为止。他的思想十分开放,没有什么能够比一个让内容更加清晰的词语或者标点符号更能让他满意了,他对文章的讨论不分时间,有时是午夜,有时是付梓之前几个小时——关于某个段落的中心思想,尤其是当他觉得自己有了某些新的想法的时候。他不是一个黏黏糊糊的男人,他很少表达自己的情感,但是在面对他的人生伴侣——格蕾丝,他的作者们,他们的稿件的时候,他总是,总是,表现出超人般的奉献精神。

加里·威尔斯(Garry Wills,1934年出生,美国作家):

当西尔弗斯想要约稿的时候,他是真的想要约,而且排除万难也要得到这篇稿子。我曾经经历过好多次这样的情况,不过印象最深刻的,还是西尔弗斯对2008年3月29号奥巴马在国家宪法中心做的演讲的反应,彼时这位总统候选人正在试图挣脱耶利米·怀特(Jeremiah Wright,美国宗教界人士)带来的困境。西尔弗斯很欣赏奥巴马用现实又和平主义的方式,提出眼前的问题,直接打开美国种族关系的话题。而且,和往常一样,他十分欣赏奥巴马的写作技巧(他曾经对我说,如果奥巴马赢得大选,那他就是自林肯以后,文笔最好的美国总统)。我那时正在锡耶纳(Siena,意大利城市),但是西尔弗斯打电话给我,问我有没有看奥巴马的演讲直播。我说没看。他说他有一个好选题(的确如此):希望我能够写一篇文章,把奥马巴的演讲和林肯在库伯联盟学院的演讲做一个比较。我说我在意大利,我需要得到这两份演讲的讲稿。他说没问题,他会搞定。很快稿件就寄来了。我写了这篇稿子(他通过电话对文章进行了编辑)。后来,西尔弗斯想要出版一本小册子,包含我的这篇稿子和奥巴马与林肯的演讲,可是奥巴马的竞选团队拒绝给他这篇讲稿的版权。我猜想,当时竞选团队拒绝的原因,可能是怕奥巴马被拿来与林肯比较,那样的话,奥巴马无疑会得到一个傲慢的名声。后来有一次,我遇到了奥巴马,我问他是不是这个原因才让他的团队拒绝给西尔弗斯版权。结果,他根本就不记得这事儿了。后来人们因为我的这篇比较的文章称赞我,我却不得不承认,这个主意原本是西尔弗斯出的,是他拨开重重迷雾,送给了我这份选题。而在西尔弗斯之后,再无西尔弗斯。

查尔斯·斯米克(Charles Simic,1938年出生,塞尔维亚-美国诗人):

大约20年前,彼时我坐在出租车中,被堵在第五大道上,我看见西尔弗斯在外面狂奔,他跑过了第58大街的转角,穿过广场酒店前面的喷泉,从满街拥堵的车辆中急哄哄的向前跑去,他简直是用百米冲刺的速度,夹克衫跑得飞起,领带也跑到了肩膀上。后来我见到他,问他到底跑什么,因为我从来没有见到有人能在曼哈顿跑得这么快,除非是抢了钱包背后有警察在追的不良少年,西尔弗斯哈哈大笑,他说那次跑得飞快,是因为他和格蕾丝的约会要迟到了。

肯尼斯·罗斯(Kenneth Roth,1955年出生,美国人权律师):

《纽约书评》在西尔弗斯的领导下,不仅传递观点,还传递价值观。毫无疑问,《纽约书评》的立足点,就是当下的人权问题,或许因为西尔弗斯明白,卓越的文化发展需要基本的自由。《纽约书评》为铁窗后的不同政见者提供了发声的空间,它是那些因为信仰被禁锢的囚徒们的一扇窗户,还是反对美国政府的反恐怖主义滥权行为的一道先锋站。在《纽约书评》上,总是会为抗议信留有一些空间,总是有来自某个被围困的国家的照片。《纽约书评》之名,虽然像是文学刊物,可是它更像是一个论坛,时时刻刻讨论关于自由与民主所面临的最紧迫的威胁。

西尔弗斯是我所遇见的最细致的编辑,虽然和他在一起工作的经历总是让人凛然。他在编辑中所付出的思考和努力甚至不亚于原文的作者,据我所知,他是唯一这样做的编辑。作为一名作家,我最大的成就感,就是发现我提交的文章能够列入“待编辑”的行列,而不是被列入“待重写”的行列。

在谈论文章的时候,西尔弗斯总是喜欢使用“我们”这个词。他对于作者与编辑之间泾渭分明的分界线有着深深的敬意——如果我们有了争议,一旦他表示对我有信心,那么他总是会顺从我的意见——可是,他对于每一篇文章所付出的心血,其实并不亚于原作者,他的名字,当被放在作者一栏之中也不为过。

西尔弗斯与弗朗辛·杜普莱斯加里(Francine du Plessix Gray,1930年生于华沙,文学评论家,普利策奖获得者)

弗雷德里克·赛德尔(Frederick Seidel,1936年出生,美国诗人,普利策奖获得者):

我想起了那些一起度过的喧闹的午餐时刻,我们分享故事,开怀大笑——八卦,政治和书籍——气氛多么欢腾!场面多么热烈!——那是多么美好的时光呀!西尔弗斯,总是穿着他笔挺优雅的西装,可是每次吃完饭总是会有食物沾到他的下巴或者衣服上,或者两者都有。有的时候,我会从他身上摘下一大块食物,可是他却不毫不在意,甚至还有点儿高兴——然后上楼去回到他的办公桌前继续工作。

弗里曼·戴森(Freeman Dyson,1923年出生于英国,美国物理学家):

我与西尔弗斯二十年来硕果累累的友谊完全基于深刻的尊重和克制。我们只见过一次面。我们通过电子邮件联系,不过彼此都惜字如金。我最珍惜的,莫过于十年前和他的几次通信,彼时,西尔弗斯打破了他的沉默,对我表达了一些他的个人情感。第一封信中附上了一封读者来信,指出了我的一篇文章中的一个错误。西尔弗斯写道:“如果这位读者的意见是正确的,那的确很值得讨论。现在你看到这样的反对意见,你想要做出一些回复吗?”我发给他我的回复。第二天,我收到了他的回信,回信内容很特别,而且让我十分意外:“感谢你发来这样一份出色的回复。在我们所有的作者中,你是唯一一位能够优雅地处理这样的读者来信的撰稿人。”

林培瑞(Perry Link,1944年出生于美国,翻译家,汉学家):

大约在1988年年底的时候,西尔弗斯来到北京,想要见一见方励之,方励之是一位杰出的天体物理学家。夏伟(Orville Schell)告诉西尔弗斯,我认识方励之,或许可以代为引荐。于是,在一个寒冷的冬夜,我第一次见到了西尔弗斯,我带着他和他的伴侣格蕾丝——达德利伯爵夫人的遗孀,来到了一栋公寓楼的八楼,那里是方励之和他的妻子——北京大学物理学教授李淑娴的住所。公寓楼里有两台电梯,不过只有一台在运转。此举是为了省电,于是那天晚上,西尔弗斯、格蕾丝和我,摸黑在公寓楼外侧的楼梯上,气喘吁吁地爬了八层楼,来到了方励之的家。西尔弗斯和格蕾丝从来都没有这样的爬楼梯经历,所以我有点儿担心。不过这种担心很没必要。

在方家,方励之和西尔弗斯很快相谈甚欢。一个小时之后,西尔弗斯问方励之:“你能给我们写篇文章吗?”方励之说可以。然后西尔弗斯又问我:“你能翻译这篇文章吗?”我说可以。于是,就有了这篇《中国的绝望与希望》,刊登在1989年2月2日的《纽约书评》之上。就这么简单,方励之与西尔弗斯,我与西尔弗斯之间长达一生的友谊开始了。这是我一生当中遇到的最幸运的事情之一。

罗伯特·丹屯(Robert Darnton,1939年出生,美国历史学家):

作为天才编辑的西尔弗斯,最让我佩服的一点就是,他总是能够见微知著,从一个主题看到其背后更多更广泛的角度,同时他能够轻松地拓宽书评人的视野。这倒不是说,他会强调某个观点,而是他会指出书评人不曾考虑过的、某个观点的某些方面。我和西尔弗斯经常打电话,尤其是在电子邮件还没有发明之前,电话的内容经常是他叫我进行一些补充内容。而接到电话的第二天,我就会受到一封快递,里面是各种我听都没听说过的补充资料。虽然西尔弗斯总说,希望《纽约书评》的稿件越短越好,可是我的稿子总是超标,这全都多亏了他的建议,因为他东拼西凑,让我的文章越来越长。从我个人的经验来看,西尔弗斯从来不太干涉作者的措辞;在极少数情况下,他希望做出一些改动,总是会打电话给我,希望能够得到我的同意。在西尔弗斯的大脑中,有一个“不可使用之词”的清单,也就是说,这些词汇被使用的次数太多了,以至于失去了它们原有的力度。1973年的时候,彼时我刚在《纽约书评》上发表了我的第一篇文章,我是用了一个短语“在……方面”。西尔弗斯坚持让我删掉这个词组,他向我解释道,作者们经常使用这个短语,因为当他们不知道甲和乙之间到底存在什么样的关系时,就用这个词语权当填充。于是,在我之后的写作生涯中,我再也没有使用过这个短语,实际上,当我的学生们在论文中使用这个短语的时候,我也会用蓝笔标出来。可见,西尔弗斯在阅读和写作领域留下了自己的印记,而这个印记将会流传数代。

弗朗辛·普罗斯(Francine Prose,1947年出生,美国小说家,文艺评论家):

现在想来,西尔弗斯让我印象最深刻的,恐怕就是他的那双独一无二的眼睛,当他看见让他兴奋的事物的时候,那双眼就会闪着光芒,当我写下某些他认为可能会引起争议的文字的时候,因为要搅动文化风云,他的眼睛也会发光。和其它曾经与西尔弗斯一起工作过的作者们一样,我也感受到了自己的改变:更加精确,更不容易跑题,能够用一个形容词的时候绝对不会用两个。西尔弗斯对我的编辑指导已经深入我的意识之中。不过除此之外,我永远也不会忘记他在工作时的兴奋快乐。我想,在我未来的人生中,这依然会是最有启发性和最有意义的、激励我前进的原动力之一。

马丁·菲勒(Martin Filler,1948年出生,美国建筑评论家):

1985年,那时候我刚开始为《纽约书评》写稿子,有一次在公园大道,一场由收藏家、慈善家阿涅丝·甘德(Agnes Gund)举办的晚宴上,我在闲谈中认识了几位同样也为《纽约书评》写稿的作者,其中就有罗纳德·德沃金(译注:Ronald Dworkin,美国法学教授),他和西尔弗斯是很铁的哥们儿。突然,德沃金太太问了大家这样一个问题:“说起来,西尔弗斯到底给我们的丈夫们吃了什么迷魂药,为什么大周末的时候,只要他一通电话,这些男人们就赶紧冲下床,穿上衣服就往他办公室跑?就算是消防员也没有这么迅猛呢!”大家纷纷大笑起来,德沃金太太的说法就好比漫画书一样夸张,然而,在前互联网时代,我曾经不止一次有过这样的经历,通常是在周六晚上,西尔弗斯一通电话,我就冲出门去,在几乎荒无人迹的公园大道等出租车,一路驶过他和格蕾丝在第62大街的公寓,在第57大街转弯向西行驶,冲到寒风中孤独耸立的菲斯特大楼,在那里,西尔弗斯会裹着大衣围巾埋首于他那小山一般的书堆之中,手里捏着我的B排版毛条皱眉苦思。西尔弗斯总是能让他的作者们感受到为他写作的快感,而这种兴奋感只是西尔弗斯的魅力之一,他还会让你感到一个人能够表达自己的想法是非常重要的,不但是对于作者本身,对于作为编辑的他来说也是如此重要,正因为如此,他的作者们才会心甘情愿地在午夜之后,在睡裤外套上一件外裤就匆匆的前往他的办公室,任其驱驰。

西尔弗斯酷爱音乐,并且他对音乐的理解也很深刻,多年以来,他和格蕾丝的日程表上总是会有萨尔茨堡音乐节的一席之地。他非常欣赏瓦格纳(译注:Richard Wagner,德国作曲家)的音乐剧,所以无论是在纽约还是在其他地方,在有瓦格纳作品演出的地方遇见他我从来都不会感到奇怪。1985年,尼古拉斯·伦霍夫(Nikolaus Lehnhoff)的新版《女武神》(译注:瓦格纳作品)在旧金山歌剧院演出,我就遇见了西尔弗斯、格蕾丝、还有另外一位《纽约书评》的撰稿人,已故的乔纳森·李伯森(Jonathan Lieberson),他们三位经常一起出行。这场演出的卡斯实在太华丽——詹姆斯·莫里斯(James Morris),格温妮丝·琼斯(Gwyneth Jones),彼得·霍夫曼(Peter Hofmann),珍妮·阿尔特迈尔(Jeannine Altmeyer),赫尔加·德内斯赫(Helga Dernesch),指挥则是艾度·迪华特(Edo de Waart),用格蕾丝的话说“这版女武神真是让人分分钟给跪了!”西尔弗斯的音乐品位总是倾向于更加柔和的风格,有的时候看上去还挺拧巴。1999年,大都会歌剧院首次上演迪尔特·道恩(Dieter Dorn)导演的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde),指挥是詹姆斯·莱文(James Levine),在那段著名的前奏中,这位指挥家的节奏之慢令人难以忍受,西尔弗斯吐槽说:“我简直以为他要停下来了。”然后,他居然亲自比划着,还用了慢动作,模仿着罗伯特·威尔森的傩剧风格。

安妮·斯巴罗(Annie Sparrow,公共卫生推广者,儿科专家,国际救援人员):

作为一名(在大部分时间内的)战地医生,《纽约书评》是我唯一能够抽出时间来仔细阅读的杂志,早在我为它撰稿之前,我就是如此忠实的读者。后来,我开始撰写关于叙利亚内战当中对于医生群体的攻击以及脊髓灰质炎的爆发。现在,我只愿意在《纽约书评》上发表我的文章,而不是其他声誉更高的学术期刊——西尔弗斯(和他的团队)的审核过程更加的严格,最终的结果也更加令人满意。西尔弗斯对于作者们的忠诚并不仅仅是他诚信的标志,而是具有真正的效用。哪怕是世界卫生组织试图诋毁我,《纽约书评》依然选择站在我这一边。我的文章发表后,世界卫生组织发出了一封给“斯巴罗女士”的信,我懒得回复。而西尔弗斯劝说我应该回应。那是我第一次见识到他高超的编辑技巧——之前我总是觉得他对于文字的删改看上去有些吹毛求疵,他仅仅是在我的名字之后加上了我全部的国际医学学位和国际认证,就轻轻松松地碾压了世界卫生组织对我的诋毁,最终比尔和梅琳达·盖茨基金会跨境资助了几百万美元,用于叙利亚的消灭脊髓灰质炎运动。

我最后一次见到他,是去年的11月6日,又是他让我开怀大笑——如果不是他的存在,那个夜晚将让人无法忍受。西尔弗斯就是这样一个人,他值得人们为他写作,为他悲伤,我们都将深深地怀念他。

杰弗里·奥布莱恩(Geoffrey O’Brien,1948年出生,美国诗人,编辑,评论家):

西尔弗斯有一种神奇的天赋,他能够轻松地将作者引入到一个新的领域。有一次,他让我写关于《浪子的历程》(译注:俄罗斯作曲家伊戈尔·费奥多罗维奇·斯特拉文斯基的歌剧)的评论,我恳请他收回成命,因为我根本就没怎么看过歌剧。没想到,西尔弗斯只有一句话,大概是这样说的:“那就去看几部歌剧嘛。”几年之后,歌剧《耶奴法》(译注:捷克作曲家莱奥什·雅那切克的歌剧)上映,我感觉自己稍微有那么一点底气了,于是西尔弗斯又毫无保留的鼓励我。后来,我又看了很多优秀的歌剧,对我来说,这是一种提高生活质量的体验,而且我也愿意和西尔弗斯谈论歌剧,他喜欢歌剧,和他一起聊歌剧总是十分愉快。为西尔弗斯写作,总是能够超越歌剧本身。我有这样一个印象,西尔弗斯把《纽约书评》的全部档案都存在脑海之中,每一篇文章都是一个宏大建筑中的构成元素。

西尔弗斯在他的办公室,2014年5月18日

安德鲁·巴特菲尔德(Andrew Butterfield,1959年出生,美国文艺评论家):

西尔弗斯是一个快乐的人。所有认识他的人都会记得他温暖的微笑,他闪亮的双眼,他热情的笑声;记得他投入在工作、思考、阅读、谈话、编辑的过程中的无尽喜悦;记得当他从作者那里“榨取”出一个更好的想法、一个更妙的句子、一篇更赞的文章时他感受到的幸福。他的生活充满源源不断的活力,他致力于精神层面,追求卓越与美德,他在他的朋友圈中有口皆碑。亚里士多德曾经用一个词形容这些特质:eudaemonia(译注:指因理性而积极生活所带来的幸福)——幸福,繁荣,天恩。能够认识他,实在是我们的幸运。

塔米辛·肖(Tamsin·shaw,纽约大学哲学副教授):

自从我开始为西尔弗斯写稿以来,我手里总是欠着他一两篇稿子。事实上此刻也是如此。这是因为每一篇为他而写的稿子,都要花费一年甚至一年半的时间才能成文。最开始,我跟他提过我比较擅长的领域,我能够评论的书籍。而他后来却发给我大相径庭的内容,比如某个我从未涉及过的领域,然后附上他的可爱留言,问我能不能做到某事。于是,我会埋首于这个新的领域,日日夜夜做着研究,希望能够找出某些新观点,足够让他满意。《纽约书评》的稿费很丰厚,但是并不足以让我过18月。我为什么还要这样做呢?都是为了西尔弗斯。你无法抗拒这样一个人,他对于某个看上去根本不可能的话题表现出来的信心令人难以置信,他对于撰写关于这个话题的文章表现出极大的兴奋,你根本不可能想要让他感到失望,在公共场合遇到的时候,他总是热情洋溢的跟你打招呼,脸上挂着顽劣的笑容,就好像他要开始做某个长篇大论,然而话锋一转,就变成了要求你给他写稿子了。为西尔弗斯撰稿,让人感觉能够成为更好的自己。与西尔弗斯的通话往往是戛然而止的,一旦文章达到了他满意的程度,他就会立刻挂了电话,独留电话另一端的我对着空气喃喃自语,我想,我们现在能够做到的,也无非是对着空气喃喃自语了,因为很难相信,这个人真的离开了。

格兰·鲍尔索克(Glen Bowersock,1936年出生,古希腊古罗马史专家):

西尔弗斯不仅仅是我所知的最伟大的编辑,还是一个拥有广阔视野和无限好奇心的人。我无比怀念他。

杰西卡·马修斯(Jessica Mathews,1946年出生于美国,前卡内基国际和平基金会主席):

我仅仅有幸与西尔弗斯共事三年。他听说了我在伊朗核问题上的发言,然后打电话给我,希望我能够写一篇关于正在与伊朗进行的核问题谈判的文章。我告诉他,我的确很想写一些什么,但是情况分分秒秒都在变化:我们需要等到一切尘埃落定,才能写些东西。不,他说,现在就是最好的时机——文章一定能够写得出来。我对此表示深刻的怀疑,但是因为对他的信任,我还是写了出来,的确是一篇不错的文章。令人惊讶的是,直到现在为止,这篇文章的观点还能够立得住。可是他当时怎么会知道呢?一个人,怎么能够同时对音乐、艺术、文学、科学、法律以及公共政策等领域都有着同样的敏锐呢?因为他在把握问题核心上的超级天赋,让他的作者和读者们都受益匪浅。与他共事的三年,是我职业生涯中最大的荣耀。

雅梅·甘布里尔(Jamey Gambrell,作家,翻译家,俄罗斯文化专家):

无论你为西尔弗斯写什么稿子——没错,就是为他而写的——他总是能够让你觉得你就是他的唯一,让你觉得他的注意力全部都放在了你身上,好像你此刻就是全世界独一无二的撰稿人,而且浑身充满了干劲儿和新鲜的想法。这是一份难得的天赋,而西尔弗斯也从来不吝于与他人分享。正因为如此,无论是对他本人还是对于《纽约书评》来说,都积攒起了大量的、来自作者们的感恩之心和强烈的忠诚感。

有的时候我在想,这种忠诚是否也创造出了某种心灵感性,因为无论你在世界任何角落,西尔弗斯都能找到你——甚至在手机和互联网诞生之前的岁月也是如此,这种寻人的超能力简直让人叹为观止。1991年夏天,我当时正在莫斯科:那是8月19号(译注:1991年8月19日,苏共中保保派发动了一场不成功的政变,软禁了当时正在黑海边渡假的苏共中央总书记兼苏联总统的戈尔巴乔夫,试图收回下放给加盟共和国的权力,同时终止不成功的经济改革。但是由于保守派向来视人权、法律如无物的印象,手段过于粗暴而引起反感,在人民、军队和大多数苏共党员的联合反对下, 政变仅仅维持三天便宣告失败),一个注定不平凡的夜晚——不过在纽约应该是下午2点钟左右——空荡荡的公寓里响起了电话铃声,那是我朋友的房子,他们一家带着孩子们去度假了,于是我暂住于此。我接起了电话,用俄语问好,而电话的另一端响起了一个声音:“请稍等,西尔弗斯先生与您有事相谈。”他知道我在莫斯科,可是他到底是怎么找到这个公寓并且查到这个电话号码的,我到今天也没有搞清楚(要知道,前苏联可没有所谓黄页这样的东西)。不过,戈尔巴乔夫被绑架,坦克开上了莫斯科的街道,叶利钦还在为营救而奔走,而西尔弗斯已经准备招募他的撰稿人:他很有礼貌地问我是不是“可以考虑”为他的《纽约书评》写点什么东西。这当然是一个不可能拒绝的请求——于是我超水平发挥,以有史以来最快的速度完成了它。

几个月之后——大概是10月或者是11月吧——彼时我已经搬了家,换到莫斯科的另一个街区去住。我的房东打电话给我,说有一个给我的邮包,莫名其妙的寄到了他们家。于是我去房东家取包裹,发现居然是一份联邦快递(FedEx),联邦快递1991年才开始在莫斯科开设业务,不过的确是个好兆头。当然了,包裹中是5份刊载有我文章的《纽约书评》,收据显示这个包裹9月就寄出了。

1994年,我又跑到了莫斯科——当然彼时苏联已经成为昨日黄花。在去莫斯科之前,我刚刚给西尔弗斯写了一篇文章,不过因为交稿时间上并不紧迫,而且我会在俄罗斯待上好几个月,所以我觉得我应该会在莫斯科收到来自西尔弗斯的、塞满了排版毛条的联邦快递邮包(彼时,莫斯科的快递行业比之从前更加可靠了)。那时,我受俄罗斯文化部附属的某个艺术中心邀请前往索契,在一个当代艺术节上做演讲,在艺术节上,我见到了很多曾经被我写过的莫斯科艺术家。我们乘坐同一个航班,下榻在同一个酒店,不过,因为某些前苏联的“老规矩”,我不得不从另外一个特别的入口登机,而且在酒店住的也是更贵的“外宾房间”(于是乎,在文化部邀请的来宾当中,我是唯一一个享受到空调待遇的)。

在抵达索契之后不久,深更半夜的时候我收到了一份传真。酒店的工作人员简直吓坏了。他们从来没有见过这样的事儿!第二天一早,他们给我送来了一份五六页的文件——当然了,必须是来自西尔弗斯的排版毛条,要求我分分钟给他回应!——并且一通不迭的道歉。原来酒店的传真机没有纸了,于是他们不得不一大早派人出去买了一卷传真纸回来。装好纸的传真机继续打印,果然是一份30多页的文稿,文稿的第1页最顶端,标着大大的“紧急”字样。

收到这样的一份文件,酒店的工作人员看我的眼神都变了,一个个脸上都写满了好奇与敬畏。他们当然知道我是美国人(因为他们看过我的护照)。可是通常只有VIP才能收到这种长度的传真。然而,我看上去没啥特别的,并且也不像是很有钱。我也没有带着保镖或者翻译同行。为啥我会说俄语呢?我是外交官么?——还是说,间谍?我到底是干啥来的?而且还和一帮明显是波西米亚人的家伙、或者说一帮有点儿愚蠢(并且有点儿粗鲁)的莫斯科人混在一起呢?要知道当地人可是不怎么待见莫斯科人的呀!

两天之后,酒店工作人员的困惑得到了某种程度上的解答,因为我请他们把这些稿件再传回纽约去,这回稿件上面满满都是乱七八糟的外语涂鸦,发送对象是:ATTN:罗伯特·西尔弗斯。

杰夫·马德里克(Jeff Madrick,记者,经济政策分析师):

西尔弗斯给我打的前三个电话,时间我记忆犹新,分别是:国庆节开始放烟花的时候,劳动节,圣诞夜——三次电话,分别关于三篇不同文章的修改意见。他支持我时不时冒出来的打破偶像主义,对此我非常感激。据我所知,他的知识面和理解力是无与伦比的。但是让我最尊重的一点,是他是在这个道德稀缺的时代里一位坚持道德差异的人。

娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zemon Davis,1928年出生,现代史专家):

在这样一个时刻失去西尔弗斯,是一个悲剧,因为他的文学选择与政治勇气在此刻更被我们需要。他总是知道什么样的书会吸引评论撰稿人,他坚持不懈的打磨让文章变得更加出彩。我们必须将西尔弗斯的工作继续下去。

亚当·沙茨(Adam Schatz,《伦敦书评》特约编辑):

西尔弗斯与《纽约书评》的同事

我第一次见西尔弗斯,是在2001年的春天,在《纽约书评》位于市中心的旧办公室里。我的一位朋友,米兰达·罗宾斯正好为他工作,于是她向他引荐了我。我那时紧张得够呛。之前,大概是1994年左右的时候,我见过他的联合主编,了不起的芭芭拉·爱泼斯坦,我当时用错了一个词“概念上的”。她当时教训我说,“永远不要在晨边高地(译注:晨边高地是美国纽约市曼哈顿西北部的一个社区,主要以拥有教师学院、巴纳德学院、哥伦比亚大学、曼哈顿音乐学校、圣约翰神明大教堂、河滨教堂和圣路加-罗斯福医院等机构而著称)以外使用这个词。”

西尔弗斯想知道我感兴趣的写作话题。我告诉他我对法国-阿尔及利亚战争的历史很感兴趣,尤其这场战争对于法国当代的影响。一位独眼将军,保罗·奥赛尔斯(Paul Aussaresses)曾经出版过一本回忆录,书中他(洋洋自得地)承认曾经杀害了一些阿尔及利亚民族主义的领袖,而根据法国军方的声明,这些人是在拘押的过程中自杀的(事实上,他们是“被自杀”)。同时,一位阿尔及利亚妇女,路易斯特·伊格拉尔希兹(Louisette Ighilarhiz)也出版了一本厚重的专著,讲述了她在法国监狱里受到的种种摧残。

我的这篇名为《阿尔及利亚的酷刑》的文章发表于2002年,这是我与《纽约书评》的第一次合作。不久之后,我告诉西尔弗斯我想亲自去阿尔及利亚看看,看看内战结束后的情形并做一个报道。西尔弗斯马上同意了,更重要的是,他提供了我这次旅行所需要的全部资源。那一年我三十岁。对我来说,这简直是不可思议的机遇。除了西尔弗斯,还有谁会为我冒这样的险呢?

本文来源:http://www.nybooks.com/daily/2017/03/21/remembering-bob-silvers/

[责任编辑:冯婧 PN041]

责任编辑:冯婧 PN041

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128