“《今天》没有争取到出版自由,我觉得作为作家、艺术家是一种失败。我这人不喜欢干失败的事,至今仍心有不甘。”

芒克近照

核心提示:诗人芒克已经不再写诗,画家是他现在的身份。回望遥远的八十年代和他与北岛联合创办的《今天》杂志,他说,“《今天》还没来得及成熟就夭折了,或者说被扼杀了。尽管后来在海外复刊令人高兴,但其生存的意义已经是另一回事了。任何东西,当它消失时也就结束了,再出现时已是一样新东西。”

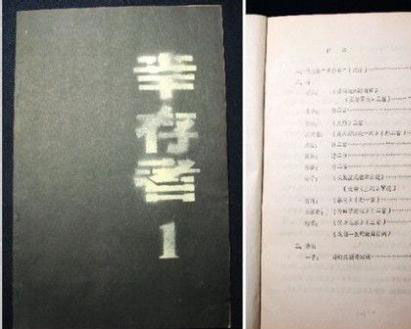

《今天》创办伊始,芒克们曾“玩儿了命去干”,以致家里人都觉得在干反革命活动,他已做好了“壮士一去兮不复还”的准备。《今天》最潦倒的时候只有芒克和北岛两个人,芒克领6块钱工资。《今天》停刊之后,他又和杨炼、唐晓渡办了《幸存者》,但是体制的力量太大,民刊不堪重负也快也宣告停刊。

之后的整个90年代,他都在世界各地行走,已经很少写诗了,他说:“诗歌消亡与否已经和我关系不大了,既然每个人都还活着,就都算幸存者。”

(对话人:于一爽)

芒克画作

我画画就是为了卖钱 价钱看着给

凤凰网文化:现在住宋庄,诗歌的朋友基本上联系比较少了?

芒克:宋庄没有什么写诗的,主要是画画的搞音乐的,现在常跟我一块玩儿的,最大岁数的也就是六九年的,还就是那么一个,剩下全是八五后。

凤凰网文化:肯定不能说他们是读你诗长大的?

芒克:谁知道我是谁啊,也是后来才知道的,我需要的生活是欢乐,对吧?是自己能有自己的事去做。我现在基本都不参加诗歌活动,有什么意思?

凤凰网文化:我刚才在你画室看了一圈,你现在价钱贵吗?

芒克:一般买我画的人,不是我找人家要价,我说你看着给吧。没有那么多钱的人就是给两万吧差不多,算最低了。但是真好朋友他没钱,我给他都无所谓,这有什么关系。

凤凰网文化:有画风吗?

芒克:我没画风,我就是用画刀,不用画笔,画笔我觉得太慢。我就画自己擅长的。很多人老让我画向日葵,你画了他就给钱,但我觉得向日葵是最难画的,那我就不画。我也不喜欢画人,我也画过人,但也是画很虚的人,就感觉他是个人就完了。这人太多了。你说你画谁?是吧?你画的过来吗?我画画的最初的目的不就是为了卖钱吗。

凤凰网文化:很多人给你解读出意义来了?

芒克:他愿意怎么想,就怎么想了。因为我没有参照物,颜色也是我自己去搭配。很多买我画的人,他喜欢就因为好看,你说挂家里一个东西挺舒服的,你挂一个妖魔鬼怪怪吓人的。

凤凰网文化:可以靠这事养活自己还有孩子?

芒克:我这么多年不就是靠这个养活了吗。我靠写诗养活?一本诗集给一两万块钱撑死了。

芒克诗集《阳光中的向日葵》

诗歌消亡不消亡跟我没关系

凤凰网文化:说说诗歌这块儿?

芒克:我不是老写。90年代,差不多十年就都没写,没给自己写,比如说人家法国邀请我去了,到哪儿住俩月,人家管你吃喝玩乐还给你钱。人家要求你给这个城市写首诗。然后我啪啪给人家写一首,人家给翻译成法文,这手稿就留给人家了,其实写什么我自己都忘了。

凤凰网文化:有人把你的诗和你的画关联上?

芒克:我觉得我的画跟我的诗完全两回事,画是很简单的东西,诗多丰富呀。

凤凰网文化:你这么说画家都不太乐意?

芒克:他爱乐意不乐意。古典绘画很丰富,当代绘画很不丰富。一首诗每一行都有内容,那要画画得画多少幅?画不过来的。

凤凰网文化:艺术形式上诗歌是非常高级的。

芒克:画画关键是还是视觉上的,所以它能成为商品呀。

凤凰网文化:再好的诗,在网上读完了,就不买了。

芒克:对,你不能贴墙上吧。

凤凰网文化:把诗写成书法还行。它是唯一没有资本可以注入的。

芒克:对,它是非常自觉的东西。

凤凰网文化:所以有一种普遍的观点说诗歌消亡?

芒克:他爱消亡不消亡,跟我有什么关系。

《今天》杂志

《今天》是我们“玩儿了命”去办的

凤凰网文化:好像写诗是你一生中最不认真的事儿。怎么想起办《今天》的?

芒克:你以为我干什么事都不认真呢。78年上半年,北岛把自己的作品打印成一本诗集《陌生的海滩》;他希望我也打印一本。当时我手里诗稿不多,有些丢了,有些毁了。我这人没把自己当个诗人,因此对写下的东西不太当回事,也不知道该放在哪里,烧了好几本,包括73年前后写的三首长诗:《绿色中的绿》、《主人》、《第23个秋天》。大概是因为太长了吧,没见谁传抄,烧了就烧了,只是回头想来有点可惜。我的诗被传抄的都是些较短的。那次北岛帮我找回了一批。他找了赵一凡,赵手里有我73年的另一些主要作品,就用这些诗,加上78年写的一些,我编成了我的第一本诗集《心事》。然后高杰帮刻的蜡纸,黄锐设计的封面,印出来大概是在8、9月份。这件事可以说是办《今天》的一个引子,因为正是在操办《心事》的过程中,我和北岛、黄锐进一步加深了彼此的了解,密切了彼此的关系,奠定了日后台作的基础。

就在我们忙乎印诗集的同时,西单民主墙已经贴了许多大字报,还不断有上访的人游行。到10月,气氛相当热烈了。一次我、北岛、黄锐三人商量,觉得应该寻求一种更有力的形式表达内心的声音,结论是应该办一份文学刊物。那时年轻血热,说干就干。首先找了刘禹,又找了张鹏志、孙俊世、陆焕兴,还找了新影的陈佳明。我记得第一次开会碰头是在张鹏志家,鼓楼附近的一个大杂院里。那次碰头会的结果是成立了一个七人编辑部,除陈佳明外都参加了。构成上的考虑是:我和北岛负责创作,刘、张等负责理论,黄锐美编,可以说各有所长,相当完备。

又商量给将办的刊物起一个名字,每人提一个。我非常潜意识地想到了《今天》,大家觉得不错,就定了。

一是尽可能发表“文革”中的“地下文学”作品。比如二、三期先后发表的郭路生(食指)、依群等人的诗。二是努力扩大作者群,每个人都通过自己的关系去寻找、发现知道的和不知道的作者。当时找了孙康(方含),还有田晓青。当然也有一些重要人物找上门来,比如江河和甘铁生,那是我们第一次见面。杨炼是“星星”第二次画展上认识的。顾城是他姐姐顾乡带着找去的,挟着他的一大卷诗。我对他的诗不大满意,直到第二次诗专号才发了他署名“古城”的两首诗。他那时像个孩子,见了我们就往后退。严力是早就熟识,参加星星画展又碰上的,他的诗我们也拿来发了……我们还试图找过多多、根子、马加、宋海泉等,但没有找到。

因为今天也是玩儿了命去办的,但是也完全没想到后来影响这么大。我们第一期印刷都是非常秘密的,后来去外面张贴也是想弄不好抓进去就完了。当时是1978年12月23日。互相告别啊。谁成想,那个时代就是一个机遇,这是命中注定的。我们不但没抓起来,还给了我们两年的出版自由,两月一期。

印第一期《今天》大有壮士一去不复还的劲头

凤凰网文化:其实你们出现的时候,当时已经有很多民刊了?

芒克:很多,但是我们算是文学性比较强的,也就比较受欢迎。

凤凰网文化:具体说说第一期过程?

芒克:最主要就是征集稿件,当时手里已有一些。除了我和北岛的以外,还有蔡其矫和舒婷的。舒是蔡推荐认识的,此前与北岛已有联系。史保嘉的哥哥史康成翻译了《谈德国废墟文学》,又让张鹏志等写文章,又找了马德升的版画、木刻作插图……马德升还写了一篇小说,让我和北岛给改得一塌糊涂。

第一期稿子很快筹齐了。刻蜡纸不成问题,有的是人,困难的是印刷。没有油印机,只好分头找朋友在单位印,带上纸。那时纸控制得很严,买大批纸要证明。好在我当时在造纸总厂工作,后来我们终于借到了一台油印机。

第一期印刷是在陆焕兴家,现属东直门外新源里一带,当时还是农村,比较隐蔽、安全。孤零零一个大院子,住着好几家人,周围是菜地。编辑部所有的人都参加了,有几个乾脆就住在那里,连轴转,饿了就面条招呼。马德升也参加了,因为有他的画。他对自己作品的印刷质量要求很严。马那时是个很谦虚、踏实的人,瘸着一条腿,让他别来,他坚持每天注着双拐来,在雪地上不知摔了多少跟头。

12月22日全部内囊,包括封面都印好了,决定第二天贴出去。外面情况复杂,要冒很大的风险,很可能一去不回。商量的结果由我、北岛、陆焕兴三人去。我和北岛那时都还没有交女朋友,没有顾忌,又是发起人。陆则是自告奋勇。头一晚熬好了浆糊。23日出发前大家都来道别,很悲壮,大有壮士一去不复还的劲头,事实上我们确实也都和亲人朋友作了交代,万一出了事如何如何。

我们骑着车,垮着包,挂着浆糊桶,心里既紧张又从容。第一站自然是西单民主墙:然后转去天安门,当时天安门东边有一排大木板,再去王府井,相中的是一家大商店的门面。每一处身后都站着许多人,议论纷纷,包括警察。我们可不管他们在说什么,三人密切配合:我刷浆糊,北岛贴,陆焕兴用扫帚刷平。再往后我们去了人民文学出版杜、文化部,最后一站是虎坊桥,当时《诗刊》在那里。这么转了一大圈天已经黑了,我们还没有吃午饭,又冷又饿,浆糊也冻上了,于是去晋阳饭庄慰劳了自己一顿。

第一天安然无恙,第二天就去了几所主要大学。我和北岛跑了北大、人大。北大学生反应最强烈,保留时间也最长。但在人大遇到了麻烦。保卫处的人不让贴,我们硬贴上,一转身,又被揭掉了。那时我们称人大是保守势力的顽固堡垒。当时大概有1000本,都散发了。

凤凰网文化:第一期一共印了多少本?

芒克:1000本。编完第二期后又加印了1500本第一期,那时我们已经开始徵求订户了。《今天》第一期贴出后,我们收集了一些在上面留言希望联系的人的名单和地址,重组《今天》编辑部就以此为基础。我们先后找了周眉英、徐晓、陈迈平(万之)等。李楠是自己找上门来的。除了《今天》,她还参与《北京之春》的工作。李楠的一大功劳是介绍了一员干将鄂复明。他插队内蒙12年,当时刚回到北京。这个人很少说话,但特别能干,我和北岛都非常信任他,从印刷、财务到为读者复信,都由他去抓。有他参加工作,是《今天》的幸运。李楠又介绍了李鸿桂(桂桂)、程玉,加上主动要求叁与的庞春青(黑大春)、崔德英、张玉萍和老熟人刘念春、赵一凡等,到79年3月,新班子就齐了。编委还是七人:北岛、我、刘念春、徐晓、陈迈平、鄂复明、周眉英。后来黄锐又回来了,做美编。赵一凡算是幕后编委,同时负责收集有关资料。为了改进印刷质量,印第二期前我跑了一趟德州。谁联系的记不得了。那边的经手人是关锋的儿子,他帮买了一台手摇式滚筒油印机,我去扛回来,一回来就加印了第一期。

为了使编辑部工作正规化,北岛提出设主编、副主编。我支持北岛任主编。一来他大我一岁,二来他比我要沉稳些,从整体考虑更合适。于是开了七个编委都参加的会,确定了此事。我任副主编。

《今天》后来只有两个人 北岛主编我副主编

凤凰网文化:接下来顺利吗?

芒克:不顺利,挺多次说上面要取缔所有民刊,后来我们就说是不是举行一个联合抗议,然后每个民刊派个人去签名,当时黄锐是今天的,他说这个我不敢接,我说咋?好像就怕这怕那,然后我去把字给签了,签完以后回来编辑部就发生争论了,就说我们不该签这个字,我们是纯文学刊物,我们不跟他们裹在一块。

凤凰网文化:当时真天真。

芒克:是啊,以为纯文学就不动手了,而且事实上我们也不是纯文学,只是文学性强点儿。完了他们就说你芒克写的,你就得去当时那西单有个民主墙,说你到那边贴一个大字报,说你不代表《今天》签字,你代表你自个儿,因为这个事争论起来了,当时没人支持我,我们一共七个编委,只有老北岛支持我,因为老北岛当时说的也挺绝对。他就说,这么做不是把芒克给卖了吗。然后就争论起来,没法调和了。北岛就说,少数服从多数,我们俩退出,你们五个继续办,他们五个说你们俩牵头弄的事你们不办了我们怎么办呀?那北岛就特干脆,你们五个退出,我们俩继续办,等于把人家那五个赶走了,就剩我们俩又重新办《今天》。

凤凰网文化:一个主编一个副主编了。

芒克:对。没第三个人。但是我们又找了一帮人,印刷啊发行啊。

凤凰网文化:这里面没一个写诗的?

芒克:一帮就会写点破诗的人他妈有个屁用,关键时候全跑了。《今天》当时分两大块,一是编辑部,一是作者群。作者群每周一次在赵南家开作品讨论会,这同时也是《今天》发表作品的确定方式之一。我和北岛的大致分工是他管小说,我管诗。最初我们都喜欢修改别人的东西,说来也是希望保证刊物的质量。但后来就很少改了。

现在人们说得比较多的是作者群,很少说到编辑部其他的人。作者群当然是确立《今天》面貌的主要因素;但编辑部也功不可没。他们冒的风险甚至更大。

我是《今天》唯一领工资的 一周六块钱

凤凰网文化:工作人员这块儿都是义务的?

芒克:主要是大学生,北大的特别多。北大、北师大、北师院,我们都设了点;每期出来,就到点上销售。印刷装订时也有许多人过来帮忙摺页。这些也都是义务劳动。唯一领工资的是我,每月给我发生活补贴,每周一次,每次6元,怕一次发给我让我喝光了。北岛知道我这个人大手大脚。

凤凰网文化:6块是什么概念?

芒克:不够用,所以我都还是靠朋友请我吃饭。

凤凰网文化:怎么处理读者来信?

芒克:太多,哪儿有工夫看那个。还有信封里夹着钱的,我当时心说这多危险啊。丢了怎么办。订户很踊跃。许多人把钱夹在信封里。第二期的订户大概有好几百人吧,这在当时已经很不容易了,而且以后一直比较稳定。每期我们都印不少于1000册,发完了订户,剩下的就拿到民主墙那里去卖,通常总是一下子就卖光。这样,下一期的经费就全有了。

办《今天》被认为是“干反革命”

凤凰网文化:真正停刊是什么时候?

老邓一上台,公安局通知我们勒令停刊,不停刊就抓人。而且他们抓人特别奇怪。他不抓头,专抓小的。我和北岛商量,考虑到对方态度极其强硬,如被封查会波及很多人,就同意了;但我们又想人不能散,交流活动不能停,应找到另一种形式,作为文学团体继续存在下去。于是变通成立了“今天文学研究会”。凡在《今天》上发表过作品的,都是会员,大概有30馀人。理事会仍是七人,有北岛、我、江河、陈迈平、赵南,其馀记不清了,好像有周眉英。研究会活动了两三个月,出了三期“资料”,到80年底就无疾而终了。

“今天文学研究会”是自动消散的。其实在人散之前,心早就散了。许多人想方设法在官方刊物上发表作品,被吸收加入各级作家协会,包括一些主要成员。这些事搅和在一起,其令人感到「悲哀是大海」。厂里的事,家里的事,都还在其次,最主要的是看到初衷被抛弃,被毁掉,难受。我想到我们当初之所以要办《今天》,就是要有一个自己的文学团体,行使创作和出版的自由权利,打破官方的一统天下。我和北岛私下也多次说过,决不和官方合作。现在抓的抓,散的散,看到我们想干的事就这样收场,怎不叫人感到失望!最困难的情况都挺过来了,但有的人终于还是经不住俗欲的诱惑。

北岛和我有过议论。他主张尽可能在官方刊物上发表作品,这同样会扩大我们的影响。他有他的道理。但我认为这最多只能是个人得点名气,于初衷无补。

我在76号又坚持了半年。朋友们都见不到了,只有老鄂每天下班来看我,用剩馀的钱尽量维持我的生活。那情景真够凄凉。因为当时停刊以后,我也没地儿去了,就住在编辑部,我那时候没家呀,我因为办了杂志就跟父母断绝关系了,我他妈三年没见我爸妈。因为上面给我家里、尤其是给我爸压力很大,他本身在国家机关,人家说你儿子在干反革命活动。我爸脾气比我大多了,我哪儿敢回去啊。

凤凰网文化:北岛当时来看你吗?

芒克:早不来了。

凤凰网文化:8块钱都没有了。

芒克:完全没有经济来源,我那时候已经被开除公职了,工厂门口贴着大海报。

凤凰网文化:当时被开除是什么概念?

芒克:等于被判刑了。

从出版自由的角度看《今天》很失败

凤凰网文化:失望吗?

芒克:让我失望的是,《今天》被勒令停刊时,我们曾起草过一份呼吁书,请求文学前辈关注,予以声援,一共发了100多份,都是在文学界、思想界有名望、有影响的人。遗憾的是没有一个人给我们回信。我们曾找过萧军,萧要了我们的名字后才出来,但态度相当暧昧。有人说惟有他对我们表示过支持,这不确切……当然,他们有难处,我们能理解。

老作家中也有对我们好的,如严文井先生。《今天》停刊后常让他太太给我送些钱,还介绍过我找冯牧,希望能让我到《文艺报》工作。

应该说自办《今天》始,形势就没有真正松快过,程度不同而已;但《今天》仍然坚持按部就班地出。除正刊外,还出了四种丛书:北岛的《陌生的海滩》、《波动》、我的《心事》和江河的《从这里开始》。

回头去看,能创办《今天》这样的刊物,让不得发表的“地下文学”作品得以发表,坚持了两年,并且产生了很大的影响,本身就是一件重要的事情。它体现了当代作家争取写作和出版自由最初的自觉努力。

《今天》是那一历史时期的产物。作为刊物,《今天》应该说是成功的;至于个人成功与否倒在其次,因为当时所有的人都是为刊物服务的。

但换个角度,也可以说《今天》最终是失败了。没有争取到出版自由,我觉得作为作家、艺术家是一种失败。我这人不喜欢干失败的事,至今仍心有不甘。中国只有作家协会这样受官方控制的文学团体是悲哀的。我们前几年搞「幸存者诗歌俱乐部」,后来办《现代汉诗》不就是想有像《今天》那样的、自己的文学团体吗?

《今天》当然有它的成就,但失败者去谈成就没有多大意思。同时,也不能过高估计了《今天》的成就。它的最大成就在于它的出现和存在,而作品显然还不够成熟。

一个作家的成熟取决于他个人作品的成熟;一个刊物的成熟则取决于许多作家的成熟;《今天》还没来得及成熟就夭折了,或者说被扼杀了。它在国内的消失不管怎么说都是件遗憾的事情。尽管后来在海外复刊令人高兴,但其生存的意义已经是另一回事了。任何东西,当它消失时也就结束了,再出现时已是一样新东西。

人都有自己的经历、历史。对我来讲,尽管那两年非常有意义,值得珍惜,因为可以说我们曾有过暂短的出版自由,但毕竟已成为历史。这一页已经翻过去了。已经成为历史的,还是让历史去评说吧。

我和阿城栗宪庭办过一个公司 无疾而终

凤凰网文化:你个人后来呢?

芒克:我从此之后再也没有工作了,再也没有人敢要我了。我到现在连档案都没有。后来前几年我去找,在失踪人员里头找到了,我的档案袋空的,我现在什么社保都没有,我全靠自己活着,我跟社会没有关系,它没养过我。再后来。1982年,我实在没折了,那时候我母亲叫我弟弟找到我,说你必须工作,你漂在社会上会出问题的。哪天给你弄进去了。我母亲是医院的,当时叫他们院长保我去复兴医院看夜间大门。一天一块钱,不去不给钱。那个时候还不错,我管门诊部,门诊部晚上关门。门一关我一人在里边待着。没事喝点酒,完了有的时候有几个朋友去看看我。聊聊天。

凤凰网文化:也不写东西?

芒克:我费那个脑子干嘛。想写拿起来就写,但是不想写,没有意思。写了给谁看?后来到1984年,阿城找到我了,说你别在这儿看大门了,咱们一块儿办公司把,和栗宪庭我们三个人办过东方造型艺术中心。

凤凰网文化:你们仨有懂的吗?

芒克:没有。反正把人给投资的钱花完了就完了。钱是阿城当时从任志强那找来的。阿城当经理。当时给人搞城市雕塑什么的。那个时候我们请来的人,都是很先锋的,当时给秦皇岛涉及一个大凤凰,后来没人看得懂,没通过,钱也没挣着。后来好几档子这种事儿,阿城就说咱散伙吧。然后他写电视剧本去了。完了老栗回去弄美术,阿城对我还不错,说给我介绍到一个公司。打中华旗号,这个公司现在早没有了。被当时中纪委陈云给解散了。我们那一个业务员都可能是军区司令的什么家属。然后在那儿给我封了个总经理助理,挺好,经济上缓过来了,但是好景不长,两年这公司没了。

凤凰网文化:后来这么多年你都没被官方提过?

芒克:人家谁他妈提我干吗呀,我跟他们也不合作,我这个人是做事挺绝的,比如说这些人后来都去作协,我非常理解,因为那时候你们算无名鼠辈,被上面承认为作家那是一种荣耀,很多人争着往里进呢,我就不点名了。所以后来不是听说一笑话吗,就是十年之后,听有人说文坛出了个后起之秀叫芒克。我成后起之秀了。

《幸存者》杂志

既然每个人都还活着 就都算幸存者

凤凰网文化:这些经历你写过?

芒克:我从来没有自觉写这些东西。也是人家给付钱,我写,当然预付了我五万块,湖南卫视出版社出的,给禁了。当时印刷十万册,后来再没给我钱,就跟我没有关系了后来编辑给我打电话,盗版的很多。

凤凰网文化:也得罪人。

芒克:得罪人。尤其男女之间的事更不能提。都换好几个老婆了提她干嘛?老多多有一次跟我急了谁让你写我,你干吗写我,是那么回事吗。我说对不起。我错了。

凤凰网文化:你的记忆也是真实的。

芒克:但是他们的记忆也是真实的,但是最后就有误差。说不好。

凤凰网文化:聊聊87年你和唐晓渡、杨炼几个人办的幸存者?

芒克:当时是我们住劲松,说咱们搞一个俱乐部吧,主要是一帮北京诗人。

凤凰网文化:为什么叫幸存者?指向性很强烈。

芒克:他们说过去有一个摇滚乐队叫幸存者。不过主要是当时大家觉得,既然每个人都还活着,就都算幸存者吧。后来还办了一个诗刊,就三期。因为八七年办的,八八年我五月份就跑法国去了,法国当时请了一个中国最大的一个对外代表团吗,在改革开放之后,中国那些出名的作家一共几个吧,都是作协的。我当时和法国文化部的熟,中国不让我去,说这个人我们不知道、找不着。后来谈判半天,跟中国政府施加压力挺大的,所以他们被迫同意我去,但是不算中国中央代表团的,我代表个人。

如果英语好我会在国外一直呆下去

凤凰网文化:呆到什么时候?

芒克:88年回来的。正好《今天》10周年。

凤凰网文化:如果不回来呢?

芒克:我可以在国外呆着,人家给我的条件挺好的。

凤凰网文化:主要是你干的事儿他们挺欣赏。

芒克:主要我这外语太差了。后来88年回来,89年的五月份我还被邀请去了一趟香港。玩七天。我在香港还出了车祸。他们天天请我喝酒,喝大了被游轨电车给撞了一下。一下子就给我拍出去了十几米。

凤凰网文化:当时香港的政治气候?

芒克:在香港就开始游行了,当时一帮记者往我人群里推,说你跟着走,我给你拍下来,我说别。这大学生游行,我这么大个往里面推什么呀。他说你就跟着走就行。

凤凰网文化:聊聊小孩儿?

芒克:小孩有什么可聊的。我的孩子,都不是说我非得要生。女人怀了。怀了她要生,生就生,你生我就养。我第一个孩子41才有。尤其是女人,我真的觉得女人没孩子挺惨的。

凤凰网文化:当了父亲之后是不是更可以理解你自己的父亲?

芒克:也没什么理解不理解的。我父亲就感动过我一次,那时候他快去世了,我回家去看他,好久没看他了。我看他捧着一本书,是日本出的我的诗集。因为他精通日文。我一看挺感动。我说终于看我的东西,还是偷偷摸摸地在那儿看。

朦胧派诗歌代表人物

民刊《今天》主力干将

芒克,原名姜世伟,朦胧诗人的代表之一,生于沈阳,1956年全家迁到北京市。1978年与北岛共同创办文学刊物《今天》,并出版了处女诗集《心事》。1987年与其他人组织了“幸存者诗歌俱乐部”,并出版刊物《幸存者》。

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立