钱穆与胡适、傅斯年,有相互扶持也 有不假颜色的谏诤

胡适年少成名,1917年仅26岁就登上北大讲坛,在回国后的短短几年内就取代梁启超成为思想界新一代的领袖人物。

1949年钱穆赴港创办新亚书院之前与胡、傅二人的关系

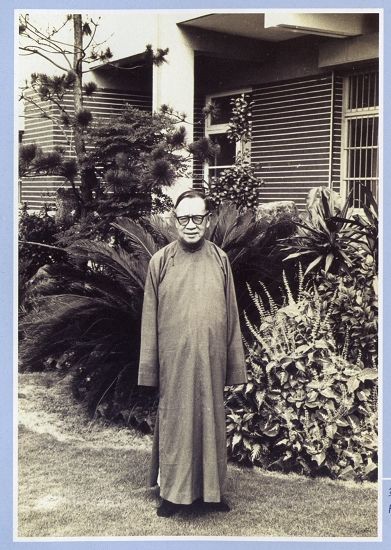

新亚书院第一任院长钱穆(任期1949年10月-1965年6月)

钱穆题词(1957年)

在多位研究者看来,钱穆与胡适、傅斯年的真正决裂是抗战后北大拒绝向钱穆发聘书。

根据钱伟长的回忆,抗战胜利后的1946年,钱穆回国,北大许多教授也都纷纷从云南返回北平,“但胡适之、傅斯年却不向钱穆发聘书。胡适之因与钱穆学术意见不合,而傅斯年一副洋派,他瞧不起没有大学学历的钱穆。四叔则认为傅斯年飞扬跋扈。”

没了北大聘书的钱穆,只好辗转于昆明、无锡之间,先后受聘于昆明五华书院、江南大学等院校,1949年赴港办学……

胡适年少成名,1917年仅26岁就登上北大讲坛,在回国后的短短几年内就取代梁启超成为思想界新一代的领袖人物。抗战时期,胡适任中国驻美大使,抗战胜利后派任为北京大学校长。傅斯年自1928年中央研究院成立时期,就任中央研究院历史语言研究所所长,前后长达20多年,迁台以后,又兼任台湾大学校长,两人皆为地位崇高的“学官”。钱穆当时的地位远不及两人,仅为一大学教授,抗战后由于傅主持的北大不给其发放聘书,只好转赴私立大学任教。

台湾“中央研究院”史语所研究员廖伯源认为,经一篇著名文章的一骂,“钱先生在台湾党政界要人之心中,地位大大提高”。1950年冬天,为了办香港新亚书院,钱穆到台北请求支援,“受到党政军要员之尊敬和招待,并受邀到蒋介石官邸午宴”。蒋介石办公室还从办公费项下每个月拨给新亚书院港币3000元,勉强可以维持新亚书院的运作。此项拨款持续到1954年5月,新亚书院得到美国耶鲁大学雅礼协会的资助,钱穆函谢蒋介石办公室停止。

胡、傅、钱三人,似乎学术观点、政治观点颇为一致,私人关系更应该也不错。

胡、傅二人的关系确实如此。根据台湾“中央研究院”副院长、著名历史学家王汎森的研究,综观胡、傅从1917年至1950年的34年情谊,其中有相互保护与扶持,也有不假颜色的谏诤,傅对胡“一贯地以义相争在前,不弃不离的相持在后,是一种值得称道的交谊”。

但是,后世学者越来越多的研究却显示,抗战之后,钱穆与胡、傅二人的关系已经接近破裂边缘,学术上的论争时有发生,更谈不上朋友关系了。

1949年之后,在他们三人身上能找到的不多共同点是:一、三人在国共内战后都离开了大陆;二、孤悬海外时,三人都以自己的力行为传播中国文化精神作出了独特的贡献。

初次见面问倒了胡

胡适生于1891年,年长钱穆4岁,但其成名时间却要远远早于钱穆。

1917年9月,时年26岁的胡适已经从美国哥伦比亚大学学成归国,成为北大最年轻的正教授,并在新文化运动中暴得大名,而此时的钱穆只是江苏无锡乡下的一名小学教师。

早年时,蛰居乡间的钱穆也十分关注胡适领导的白话文运动,并在教学过程中加以试验。台湾联经版《钱宾四先生全集》第53册中收入的钱穆编著的《白话历史教科书》就是当年他在小学任教时用白话文编写的历史课本。

在1925年的一篇文章中,钱穆更将胡适与梁启超并提,“为并世大师,其言当信”。1928年,钱穆完成了《国学概论》最后一章“最近期之学术思想”,钱对胡适的成名作《中国哲学史大纲》(上卷)也颇为肯定,在当年夏天的一次演讲中,钱更公开声称其研究《易经》的方法来自于胡适“层层剥笋法”,并宣称“这是一个比较可靠而可少错误的新方法”。

在上海大学历史系教授陈勇看来,世人对于钱与胡一生的关系多有误读。总体而论,钱与胡一生论学多有不合,尤其到了晚年更是殊异,但这并不意味着钱一开始就对胡适的思想采取全盘拒斥的态度,早年的钱穆对新文化运动并不否定。陈勇说,在早年钱穆眼中,胡适是思想界的新一代领袖人物,甚至可以用“高山仰止”这一词语来形容钱早年对胡的态度。

钱穆和胡适的初次谋面在1929年,当时钱是苏州中学国文首席教师,胡适则是中国公学校长,应苏中校长之请来苏中作演讲。

据钱穆《师友杂忆》记述,胡适演讲当天,钱穆早早地在前排就座,苏中校长汪典存陪胡适进会场的时候看到钱,就招呼钱到台上三人同坐。

初见钱穆的胡适当场拿出一封东吴大学陈天一写给他的信,信中叮嘱胡适来苏州不能忘记两件事情:第一件是购买长洲江堤弢叔《伏敔堂集》一书,这本书只有苏州有售;其二,“则莫忘一见苏州中学钱某”。“钱某”就是钱穆。

当时钱穆正在撰写《先秦诸子系年》,有两书讨论《史记·六国年表》者,但是在苏州“遍觅遍询不得”。第一次见到子学研究的名家胡适,在演讲当中,钱穆自然即出口询问,“适之无以对”。

演讲完毕后,汪典存宴请胡适,钱穆也作陪。不过,吃完中饭后,胡适就想着返回上海,汪典存挽留,胡适说没有刮胡刀,早上已经不舒服了,不可再留。汪、钱一行人陪胡适游了一下苏州拙政园之后就把胡适送到了火车站。

据钱穆在《师友杂忆》里面的推测,胡适不愿意留住一晚是因为他“以生僻之书询问,事近刁难”。换言之,钱穆认为是自己的提问让胡适有几分不快,所以当日演讲过后,未加逗留,下午便乘火车回上海了。

在钱穆的记忆里,两人的第一次见面就闹得有点不大愉快,钱甚至有点责怪胡适没有能留一晚和他长谈一番。按照钱穆后来的描述,第一次见面胡适并没有给自己留下好的印象:适之“既不似中国往古之大师硕望,亦不似西方近代之学者专家。世俗之名既大,世俗之事亦扰困之无穷,不愿增其困扰者,则亦惟远避为是”。

陈勇认为,这段评论出于思想完全定型的老年钱穆之口,是以老年钱穆来回忆青年钱穆,与青年时代钱穆对胡适的看法颇有距离。“胡适研究学问,主要在他的方法,在思想启迪,而不在他的根底。胡适自己都说,他的根底还不如傅斯年,不如顾颉刚。”陈勇说,“所以,胡适回答不出来钱穆所提的两个比较偏僻的问题,完全是正常的。”

此后,钱、胡没有再在苏州见面,二人的再次见面已是钱穆赴燕京大学任教、胡适从上海返回北大之后了。根据陈勇的考证,在抗战前的8年时间里,钱、胡同处北平,二人时有通信往来,钱不仅以“领袖群伦”的学界领袖看待胡适,还多次到胡适家中拜访,所谓“惟远避为是”只能是出自后话了。

钱早年受惠于胡、傅

著名历史学家顾颉刚可以说是钱穆的“伯乐”。

钱、顾二人也相识于1929年,当时顾颉刚由中山大学转赴燕京大学任教,返回家乡苏州小住数日,经朋友介绍认识钱穆。顾颉刚读过钱的《先秦诸子系年》一书之后就力劝钱穆不要长时间在中学教国文,而应该去大学教历史。之后,顾颉刚便开始向中山大学推荐钱穆,没能成功。

顾颉刚随即转而向燕大积极推荐钱穆,又邀钱穆为《燕京学报》撰文。1930年秋天,钱穆终于有了赴燕京大学任教的机会。到第二年夏天,钱穆因不适应教会大学的环境,在燕京大学执教一年后就南归了。不久,钱穆在苏州家中得到北京大学寄来的聘书。钱穆此次之所以能进入北大执教,固然与好友顾颉刚的鼎力相荐有关,但与胡适、傅斯年也有莫大关系。

1930年,北大史学系主任朱希祖去职后,系主任一职由傅斯年代理。当时傅氏为北大史学系招兵买马,广延人才,他首先想到了在燕京大学任教的顾颉刚。两人虽在中山大学共事时因闹矛盾而一时失和,在感情上出现了裂痕,但并没有到彻底断交的地步。他向顾颉刚发出回北大史学系任教的邀请,但遭到了顾的拒绝。顾颉刚虽未加盟北大,但他却向傅斯年推荐了钱穆。

早在1931年3月18日,钱穆还在燕京大学任教之时,顾颉刚在写给胡适的信中说:“闻孟真有意请钱宾四先生入北大,想出先生吹嘘。我已问过宾四,他也愿意。我想,他如到北大,则我即可不来,因为我所能教之功课他无不能教也,且他为学比我笃实,我们虽方向有些不同,但我尊重他,希望他常对我补偏救弊。故北大如请他,则较请我为好。”

此时的傅斯年因欣赏钱穆的成名作《刘向歆父子年谱》而对钱穆刮目相看。在钱穆返回苏州家中不久,便得到了北大的聘书,被聘为史学系副教授,比燕大国文系讲师提升了一级。

《刘向歆父子年谱》是钱穆于1930年发表在《燕京学报》上的一篇解决晚清经学上今古文之争的力作。该文刊出后,在学术界引起了极大震动,原本相信康有为今文家说的胡适读到该文后,也很快放弃了原来的观点,转而接受了钱的结论。在其日记中,胡适还称赞该文为“一大著作”,做得谨严,十分佩服。

陈勇认为,钱穆之所以能进入北大任教,这其中无疑也有胡适的一份功劳。胡适当时是北大文学院院长,如果没有胡适的首肯或者支持,钱穆要在人才济济的北大史学系执教也是很难的事情。

1929年,钱穆已经完成了《先秦诸子系年》初稿,到燕京大学后,又利用北平丰富的藏书加以增补。1931年夏天离开北平前,钱穆曾专程到胡适家中拜访,未能相遇,钱留下了一封信。在信中,钱穆表达了对自己著作的自信,希望胡适能为他这本当时最重要的学术著作作序并推荐北平的学术机构出版,胡适虽没有如钱穆所愿,为该书作序,但胡后来仍然写信向商务印书馆总经理王云五推荐了此书,对钱穆扎实的学术功底和精深的考证功夫表示了佩服之意。

据陈勇总结,在北大共事期间,钱穆对胡适颇为敬重,胡适对钱穆的博学也深为推崇。两人对先秦诸子深有研究,钱穆把自己出版的著作送给胡适指正,胡适对钱治诸子学的成绩也多有肯定。

“有人问胡适先秦诸子事,胡适就说可去问钱宾四先生,不要再问他了,对钱尊重有加。”陈勇说。

一段中国通史公案

2000年7月,著名物理学家、钱穆侄儿钱伟长曾为纪念钱穆去世10周年写作了《怀念钱穆先叔》一文。在文中,他提到了钱穆与胡适的一段围绕中国通史课程的“传闻”。在此前的多篇文章或访问中,钱伟长也讲过内容大致相同的故事。

钱伟长写道,“那时北京大学开设两个中国通史课,一个是胡适在每星期二、四上午讲的,不发讲义,一是四叔在每周三、五下午讲的,也没有讲义。两人讲了几周后,震动了北京史学界,听课的人越来越多,后来一般课堂容纳不下,只好改在北大红楼中的礼堂讲,胡适和四叔讲的东西,听课的人都互相传说,听的人越多,越有人传给胡适和四叔听,按理说,胡适在美国学过历史,他有一套那时国际上公认的系统观点,这方面四叔是差得很多的,但在史料的选择方面,四叔因从事了五六年关于春秋、战国、先秦、两汉的诸子百家的资料工作,熟悉的程度,胡适是无法和四叔唱对台戏的。”

“半年以后,胡适就停课不讲了。中国通史就成了我叔父的独家舞台。”钱伟长说。

在之前的1990年接受《文汇报》采访时,钱伟长对这一段公案曾给出一个大致接近的版本:“当时许多历史教授都讲断代史,而胡适之博学,主张讲通史,并率先开课。顾颉刚先生提议钱穆也可讲通史。胡适之名气大,起初听课学生坐满大礼堂,而四叔只在课堂上讲通史。有的学生上午这儿听课,下午那儿听课,将胡适之与钱穆作比较,说长道短。胡适之长于议论,钱穆长于史料丰富,内容翔实,且常有新颖见解,渐渐大礼堂让位于钱穆。听说后来胡适之就不大讲通史了。”

钱伟长紧接着又回忆道,又一次,胡适之与钱穆交谈,说商务书局要编一本中学国文课本,你在中学教国文课多年,富有实际经验,盼我两人合作。钱穆回,国人对比着读,一定很有好处的。两人终因学术见解不同,彼此没有合作。

1930年代前期正在北京大学史学系就读的著名历史学家邓广铭否认了钱伟长的这一钱、胡在中国通史一课上较劲并由此产生心结的说法。

1932年2月,胡适出任北大文学院院长。邓广铭在《胡适与北京大学》的文章中回忆,胡适就任北大文学院院长之后,就推行了几项改革措施,其中一项就是规定文科诸系的新生都必须修习科学概论、哲学概论和中国通史。负责组织这三门公共必修课的系主任,都须先做一番通盘考虑,定出全年的教学计划,然后按照每次的课题邀请著名学者来校教授。

“例如中国通史的安排,第一次的讲题史学研究方法导论,是邀请傅斯年先生讲授的。第二次讲题中国的考古学,是邀请李济先生讲授的。”邓广铭说,“胡先生本人则从未担任这三种课程中的任何一种。几月前,看到钱伟长先生有文章说,胡适、钱穆两位先生曾在北大同时讲授中国通史,一个在上午讲,一个在下午讲,后来胡因为比不过钱穆先生,因此就全归钱先生一人讲授了。此话与事实颇有出入。”

根据邓广铭的记忆,大家分担讲授中国通史的做法的确只实行了一年,后来就改由钱穆先生一人担任了。其所以如此,是因为每次邀请一位学者来校讲授一个专题,组织工作十分费力,所以就把钱先生的其他课程负担减轻,要他一人独自承担了,“钱穆先生的名著《国史大纲》就是以当时的讲义为基础修订而成的。”

在陈勇看来,北大开设中国通史课程与当时的国内国际形势有莫大关系。1931年“九一八”事变后,民族危机日益严重。为了培养青年学生的民族情怀感和爱国热忱,南京政府下令,规定中国通史为大学必修课,北大也遵令办理。钱穆认为,通史由众人分讲,不能一线贯通而下,实失通史的会通之旨,学生也颇感头绪纷繁,摸不住要领。有人建议由钱穆和陈寅恪两人分任,前半部由钱主讲,后半部由陈担任,不过为了体现通史一线贯通的精神,钱穆毛遂自荐,认为自己一人可以独任全部,所以从1933年秋天开始,北大就聘请钱穆一人教授中国通史课程,一直到抗战前,前后达4年时间。

陈勇认为,钱、胡二人的交往主要建立在对学问的研讨上,换言之,两人的交往主要是学术之交。在治学上,两人有同也有异,而在对具体问题的看法上,相互间则有不少分歧。

1930年代前期,钱穆和胡适在学术上的争论主要有三次:经学今古文问题的讨论、《老子》成书年代问题的讨论和儒的起源的争论,但这一时期,钱、胡两人的关系还尚未演化到公开对立的程度。

战后拒绝礼聘

钱、胡关系开始疏远始于1930年代后期,疏远的原因主要在于两人所持的不同的文化观,到1940年《国史大纲·引论》正式发表时,钱穆对全盘西化采取批判的态度,此时的钱、胡、傅的关系已面临破裂边缘。

陈勇认为,胡适主张西化,是新文化运动的领袖和西化派阵营中的代表人物,“全盘西化”一词,就是胡适在1929年的一篇文章中提出来的。钱穆主张本位,是文化民族主义者,尽管早年的钱穆曾经对新文化运动及其代表人物的思想有过正面的肯定和评价,但随着钱穆文化观的日渐成熟,他对新文化运动的批评开始日益强烈,并不断见诸笔端。

在1939年脱稿、1940年正式出版的《国史大纲》引论部分,钱穆对西化派展开了全面批判:“凡此皆晚近中国之病,而尤莫病于士大夫之无识。士大夫无识,乃不见其为病,急于强起急走以效人之所为。跳踉叫噪,踊跃愤兴,而病乃日滋。于是转而疑及于我全民族数千年文化本源,而惟求全变故常以为快。”

在钱穆看来,近代的中国文化虽然走上了“病态”、“顿挫”阶段,但“尚有内部自身生力可以为抗”,可以用中国文化自身的力量来医治文化的“病态”,在艰难困苦的环境中杀开一条出路。

《国史大纲》出版后,钱穆的好友、时任浙江大学文学院院长的张其昀在重庆向傅斯年询问其对此书的看法,傅以“向不读钱某书文一字”作答。张再询问傅对《国史大纲》书中有关中西史学、文化比较的看法,傅更是嘲笑地说:“钱某何得妄谈世事,彼之世界知识,仅自《东方杂志》而来。”《东方杂志》是当时商务印书馆出版的大型综合类杂志,按月详尽辑录当月中外重大政治、经济、文化事件和要闻,内容十分丰富。

当时人在美国的胡适对于钱穆的批评并非毫无知悉。1943年,张其昀赴美讲学,将其主编的《思想与时代》月刊各期送给了胡适指正,该刊刊登了前面在1940年代前半期所写的大部分文章。在后来的日记中,胡适写道:“张其昀与钱穆二君均为从未出过国门的苦学者……他们的见解多带反动意味,保守的趋势甚明,而拥护集权的态度亦颇明显。”其间针砭可见了。

在多位研究者看来,钱穆与胡适、傅斯年的真正决裂是抗战后北大拒绝向钱穆发聘书。

事实上,自1939年《国史大纲》脱稿后,钱穆回苏州侍奉母亲一年重回西南后就没再进西南联大,转而赴齐鲁大学国学研究所、武汉大学、华西大学及四川大学等校任教。

根据钱伟长的回忆,抗战胜利后的1946年,钱穆回国,北大许多教授也纷纷从云南返回北平,“但胡适之、傅斯年却不向钱穆发聘书。胡适之因与钱穆学术意见不合,而傅斯年一副洋派,他瞧不起没有大学学历的钱穆。四叔则认为傅斯年飞扬跋扈。”

没了北大聘书的钱穆,只好辗转于昆明、无锡之间,先后受聘于昆明五华书院、江南大学等院校,1949年赴港办学。

余声

1949年之后,钱与傅、胡两人还有没有再见面?

1950年12月20日,傅斯年在台湾省议会质询时突发高血压,溘然长逝。钱穆当时正在香港办学,要到这一年的年底才第一次去台北,筹募办学经费。钱与傅没再见面是肯定的。

胡适1958年自美返台,1962年病逝,钱穆定居台湾要到5年之后了。据陈勇的考证,目前出版的胡适日记和钱穆的全集中尚未发现两人在1949年之后曾见过面的记录。

香港树仁大学历史系区志坚博士认为,钱穆在1949年之后没有到台湾去,除了他对国民党的教育政策、“一党专政之野心”及未能实践中山先生政治理念多有批评外,与傅斯年、胡适等人已迁台湾也有莫大关系。

钱穆更以“学术门户”指摘胡、傅二人对于台湾学风的影响,尤其是对台湾大学和台湾“中央研究院”史语所。1959年,钱穆在写给著名历史学家、余英时父亲余协中的信中还说:“台北方面学术门户之见太狭,总把弟当作化外人看待,而且还存有敌意。”

不过,区志坚在中国台湾“中央研究院”胡适档案里发现了胡适裁剪的一则美国华文报纸的新闻报道,报道的内容是钱穆在台演讲时因屋顶倒塌受伤。1951年冬,钱穆又一次去台北,1954年4月14日,钱穆应邀在淡江文理学院新建的礼堂内演讲,不料演讲期间屋顶大块水泥坠落下来,钱穆“头破血流,昏迷了两三天,几乎死去”。

区志坚说,当时远在美国的胡适看到了这则新闻,并剪了下来,这可以视为胡对过去朋友的一种关心。

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立