“把命运抛给”一个女人

劳拉,差不多算我的妻子,在罗马有一套漂亮的公寓。我们已经有了近乎共同的座右铭,因为劳拉的说法是“永远在一起”,而我的是“随时在一起”。

“劳拉,差不多算我的妻子,在罗马有一套漂亮的公寓。我们已经有了近乎共同的座右铭,因为劳拉的说法是“永远在一起”,而我的是“随时在一起”。如果我还打算在我的劳伦斯研究上有所进展,我知道我将不得不“把命运抛给”一个女人,正如劳伦斯对弗里达所做的一样。”

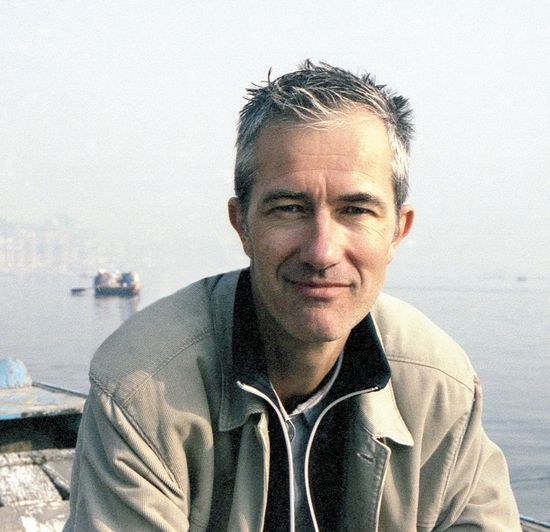

杰夫·戴尔

英国

作家。1958年生于英国乔丁汉。代表作有《如此美丽:关于爵士乐》《懒人瑜伽》、《搜寻》等。

现在回想起来,一方面简直难以相信我已经浪费了那么多时间,把自己弄得筋疲力尽,犹豫着何时才能开始对D.H.劳伦斯(D. H. Lawrence,1885-1930,英国作家)的研究;另一方面同样让人难以相信的是我曾经开始过这项研究,但由于着手这个工作而加速引发了我的精神紊乱症,只得暂停下来以待情绪缓解。说到分散注意力,马上就会想到需要某种能够分散注意力的东西来分散注意力,换句话说就是我自己。我对自己说,如果我可以让自己保持冷静——我记得反复对自己说“冷静”,一遍又一遍,直到需要拉响精神错乱的警铃——如果我可以让自己保持冷静,那么进行对D.H.劳伦斯的学术研究将会迫使我振作起来。我成功地让自己变得专注,但所专注的事项——至少对于现在的我来说,我已然迷失在一片与原计划学术研究相去甚远的领域中——将是把这件事、这本书给扯散,而其初衷本应是让我全心振作的。

多年前我就决心将来要写一本关于D.H.劳伦斯的书,向这位让我想成为作家的作家致敬。这是我的夙愿,为了实现它,我不得不避免阅读劳伦斯写的任何东西,这样的话等将来研究他的时候我的感觉即使不是全新的也至少不会太陈腐。我不想消极被动地去研究他,不想无目的地随便拿起一本《儿子与情人》(D.H.劳伦斯于1913年发表的第一部重要小说)来打发时间。我要有目的地去读他。于是,经过几年的逃避劳伦斯,我进入了可以称为预前准备的阶段。我拜访了伊斯特伍德,他的出生地,我读了传记,我攒了一堆照片,把它们放在曾是全新的文件夹里,蓝色的,上面用黑色墨水毅然、决然地写着“D.H.劳伦斯:照片”。依靠脑海里模糊的劳伦斯印象,我甚至做了厚厚一沓笔记,但这些笔记对于现在的我来说,其明显的实际作用不是准备和促进这本书的写作,而是在推迟和拖延。这一点也不奇怪。全世界的人都把做笔记当作推迟、延期和替代的理由。我的情况更为极端,做关于劳伦斯的笔记不仅仅是在推迟写一本有关某位作家的学术研究——向其致敬——是这位作家让我想成为作家,这个拖延的本身就是在推迟和拖延另一本书的写作。

在我决定要写本关于劳伦斯的书的时候,我还决定写本小说,虽然关于写劳伦斯的决定比较靠后,但它并没有取代写前面小说的决定。最初,我迫切地想要同时写这两本书,但这两股欲望互相拉扯,到最后我一本都不想写了。同时写两本书是不可想象的,所以这两个气势相当的雄心从最初的相互折磨消耗成了最后的精疲力竭。我只要一想到动手写小说就忍不住想,写劳伦斯的研究也许会更愉快些。我一开始做关于劳伦斯的笔记便意识到自己可能在永久性地蓄意破坏写这本小说的机会,它比以往我写过的任何一本书都重要,必须立刻动手写,赶在其他可能会突然冒出的事情横在我与灵感之间——所谓灵感,我的理解就是类似本哈德式的漫无目的的夸夸其谈——的前面。机不可失,时不再来。于是我从做关于劳伦斯的笔记转为做小说的笔记,我的意思是从不写劳伦斯的书转为不写小说,因为所有这些反复和做笔记实际上都意味着我哪本也没写。我所做的就是在两个文档——空文档——之间犹疑不定,一个文档叫C:\DHL(劳伦斯全名缩写),另一个叫C:\NOVEL(小说),在被它们像打乒乓一样来回纠结了一个半小时后,我不得不合上电脑,因为我知道,最糟的就是像这样把自己拖垮。最好的做法就是什么都不做,平静地坐着,当然,不可能平静:相反,我感到彻骨的悲凉,因为我意识到自己什么都写不出,不管是劳伦斯还是小说。

最后,当我忍无可忍时,我全身心地投入到对劳伦斯的研究中。因为小说会让我更接近自我,而劳伦斯——一本关于劳伦斯的严肃的学术著作——则相反,将会带领我摆脱自我。

我感到高兴因为我已经打定主意。现在我已经决定全身心地投入到一直想写并有可能写出的诸多书中的一本中去。我认为写哪本书实际上并不重要,因为书,如果需要被写出来,总能找到属于它们的写作时刻。重要的是要避免可怕的令人麻痹的迟疑和优柔寡断。任何事都好过这个。然而现实是,“全身心地投入”到我的劳伦斯研究意味着做做笔记,意味着三心二意地进行劳伦斯研究。在任何情况下,“全身心地投入到我的劳伦斯研究”——让我绞尽脑汁的另一阶段——实际上都是不可能的,因为,除了要决定是写还是不写我的劳伦斯研究之外,我还不得不决定在哪里写它——如果我打算写的话。是“如果”而不是“当”,因为一旦我起初兴致勃勃的决心开始轰塌时,可以写小说的念头又冒出来引诱我。而即使我没有决定是否写劳伦斯研究,我也不得不决定住在哪里,因为不管我写不写劳伦斯研究,我都得住在什么地方——但如果我打算写本关于劳伦斯的书,那么就给我在考虑住哪里时带来了一系列需要权衡的变数,尽管决定住在哪里已经被诸多的变数弄得复杂化了。

实际上,不可能开始写劳伦斯或小说的原因之一就是因为我纠结于住哪里。我可以住在任何地方,我所要做的就是选择——但无法去选择因为我可以住在任何地方。我身上没有任何束缚因此无法进行选择。当有东西约束你时很容易做选择——工作、孩子的学校——但当一切都取决于你自身的需要时,生活变得相当不易,甚至可以说是无法忍受。

就连钱都没有成为问题,因为那时我住在巴黎而没有什么地方比巴黎还要贵了。汇率变得一月比一月糟,巴黎变得一月比一月贵。钱是个问题,到目前为止它只是让我在想我宁愿住在除了巴黎以外的任何地方,但论及下一步去哪儿,搬到哪里去,几乎与它毫不相干。在巴黎的经济情况——更准确地说,汇率的情况——要强调的是尽管我认为我定居在巴黎,但其实我只是路过,极度缓慢地。这是所有英国人或美国人在巴黎所能做的:路过。你也许在这里度过了十年的光阴,但本质上你只是个看风景的人,一个游客。你来了又走,服务生一直在。我待的时间越久,这种只是路过的感觉越强烈。我曾想过靠签订付费电视来让自己感觉更像定居一点,但有什么意义呢?很可能签了付费电视之后几个月我就会搬走。显然能让我感觉自己安顿下来的方法就是获得某些永久性的牵绊,但拥有所谓永久性的牵绊似乎不会有任何意义,在我几个月后可能就离开的情况下。可能会离开,几乎就肯定会离开,因为没有什么能让我待在一个地方不动窝。如果我拥有了某些永久性的牵绊,我可能会留下。但我从来没有取得过任何永久性的牵绊,因为我知道从拥有牵绊的那一刻起我就将被离开和搬走的渴望攫取,然后我就不得不想方设法恢复自由。所以,没有任何永久性的牵绊,我就一直处于潜在离开的边缘。那是唯一能让我待在某处的方法:持续地处在不是真的离开而是潜在离开的边缘。如果我感觉安顿下来了,我就会想要离开,但如果我处在离开的边缘那么我就可以留下,无限期地,尽管留下还是会让我充满焦虑,因为我看起来像是留下了,可生活又有什么意义?如果我并没有留下而仅仅只是路过?

这些就是我想要表达的全部,用不同的方式,要么在我的劳伦斯研究里婉转地体现,要么在我的小说里直接点明,或者恰恰相反,不过还有另外一项现实的混乱。由于我不得不在我所住的地方之外度过一段时间,也由于我巴黎的公寓租金太高(因为汇率的关系,变得逐月增高),我只得经常转租(严格地说是再转租,因为我自己就是转租来的),因此,如果你把你的公寓转租出去了,你不会愿意拥有太多昂贵或私人物品,因为它们可能会被损坏,于是情况就变成你自己生活在主要为那些从你手上转租房子的人安排的环境中:事实上,你转租了你自己。那就是我正在干的事情:转租我自己(严格地说是再转租),住在一间没有任何一样东西可以从家的感觉上说是我的公寓的公寓里。我故意把自己置身于所有世上可能发生的最糟糕的境地当中,我的日子就在牢不可破的焦虑怪圈中度过,这个怪圈总是在同一个地方打转,一遍又一遍,虽然不断有些新的变数钻进去,但从来没有任何改变。我必须做点什么来打破这个怪圈,所以当玛丽·梅里斯尼,我的二房东(我的公寓是从她那儿转租来的),说她不想租这间公寓了,要跟那个我不喜欢的可怜虫吉恩·路易斯——虽然他曾在我住院那几天借过一套雅致的浅蓝色睡衣给我——结婚时,我决定要签一份能让我成为正式租客(相对于非法转租而言)的合同。我甚至不确定我是否想要待在这间公寓里,在这里我百分之九十的时间都不开心,在这百分之九十的时间里我都为两件事情所焦虑:① 我是否打算留下;②我是否打算开始写一本小说或开始我的劳伦斯研究。可是当房屋经纪人说他们不愿意将这个地方租给我(一个没有工作和稳定收入的外国人,在任何人眼里我都是个毫无前途的人,甚至我自己也这么认为)时我才确信我必须待在这间公寓里,我在这里曾经是那么的快乐,实际上再没有任何一个地方能像这里一样令我满足了。最终我的富人朋友,赫夫·兰德里(我喜欢叫他“金钱·兰德里”)有着好几栋房子,其中有一栋是在希腊群岛的阿罗尼索斯,同意替我做担保。于是房屋经纪人大发慈悲,让我签了租约,我成了正式的承租人。

我欣喜若狂了大约五分钟。紧接着便意识到我背负了多么可怕、几乎是不堪负重的责任。非但没有解决在哪儿住的问题,我反而是火上浇油,现在我的不确定性在压力之下就像沸腾的开水,随时会将我毁灭。唯一可以确定的是我必须离开这间公寓,在这里我甭想得到片刻的安宁,越快离开越好。如果我留在这里,我现在就能知道,将既写不出小说也写不出劳伦斯。这是显而易见的。麻烦的是要离开的话我必须提前三个月通知,因此不得不预想一下未来三个月里我会作何感受,那一定会非常难过。事到如今很容易做出决定说我想要离开,但重要的是我在这三个月里会怎么想。你今天可能会非常高兴,我也许这样对自己说,而三个月后你可能会自杀,因为你将清楚地看出三个月前没有放弃签约是个多么巨大的错误。另一方面,我也许又会对自己说,你今天可能会失望透顶,坚信在这间公寓里多呆一天都会杀了你,坚信你的小说和劳伦斯研究都不会有任何进展,然后在这三个月里你会发现,只有留在这里才能让你不至于被放弃这间公寓那一瞬间的失落和挫败感吞没,因为冲动地声明放弃原先说好的三个月通知期会迫使你这么做。我翻来覆去地想,没有取得任何进展,这一秒决心这么做下一秒又要那么做。“我再也忍受不了了”,我对自己说,就像人们总是对自己说“我再也忍受不了了”,而其实他们是用这种方法来让自己继续忍受下去。最后我真的再也忍受不了了,一秒也不能忍,于是我给房屋经纪人写信,正式宣告放弃这间公寓,声称出于“职业”原因需要我回英国。经纪人回信认可了我要离开的决定。我又回信说这个职业原因现在要求我留在巴黎。因此是否可以不放弃我的公寓?为了省去再出租的麻烦,经纪人同意让我继续留在我刚刚决定放弃的公寓里。然后就这样继续来回:我再次写信声明“最后一次”放弃这间公寓。他们发来一个简短的确认,同意我的决定。我又写信说要改变那最后一次要离开的决定,变为最后一次留下。但已经太晚了,我必须得离开。

现在我真的不得不离开了,我要面对的糟糕局面是没有地方可住,必须马上决定去哪儿,没的拖延了,只有到这个时候我才意识到这间公寓对我有多么重要,实际上它早就成了我的家。尽管我之前认为这间屋子里几乎没有什么属于我的东西,但其实有很多我自己的东西需要找地方放。这些年来我其实有了很多永久性的牵绊。我甚至拥有数量惊人的家具,有些还相当好。我要把它们存放在哪里呢?我自己呢?我要把我自己存放在哪里呢?罗马是个可能。劳拉,差不多算我的妻子,在罗马有一套漂亮的公寓,一直力争让我们在那儿定居,但尽管罗马是个过日子的好地方,我却知道在那儿几个月后我总会变得非常忧郁,尤其是冬天。甚至在我变得忧郁之前,我知道罗马总能让我烦躁,特别是商店荒谬的关门时间和电影总配音成意大利语。不过罗马仍然是个可能——或者说会是个可能如果劳拉没有把她的公寓转租出去的话。她来巴黎工作六个月,部分是为了和我在一起,部分是因为这份好差事合她的意,但现在她回罗马了,从别人那里转租一套公寓因为她自己的公寓转租出去了。这是千禧年来临前西方社会的真实情形:每个人都从其他人那里转租房子,没人能十分确定自己的去留,在定居与流浪之间拉锯,最终以转租者的身份安顿下来。在未来的几周里她必须决定是否要继续把她的公寓转租出去或是搬回去——这部分取决于我想怎么做,因为尽管我们习惯于长时间的分开生活但我们两个都觉得是时候应该花更多的时间在一起了,甚至应该考虑在日常生活和感情的基础上“生活在一起”了。我们已经有了共同的座右铭,近乎共同的,准确地说,因为劳拉的说法是“永远在一起”,而我的是“随时在一起”。劳拉喜欢我们在一起的紧密程度是“由厚到薄”,而我选择的是更为悲观的“由薄到再薄些”。我早就准备把这些语义上的差别置之脑后了,因为如果我还打算在我的劳伦斯研究上有所进展——有正当的事关幸福的理由去讨价还价——我知道我将不得不“把命运抛给”一个女人,正如劳伦斯对弗里达所做的一样。叶芽 译![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立