历史书写:细节比结论更重要

近代史中很重要但被严重忽略的端方。

晚清民间种牛痘的场景,图片选自《见证——解读晚清明信片》

复眼下看历史,人物永远是复杂的

祝勇:历史需要我们像蜻蜓一样,用复眼去看。在纪录片《辛亥》和我的书《辛亥年》中,我都特别写到端方。一方面因为这是一个无比复杂的形象;另一方面是今人对他了解比较少。他跟袁世凯一样,是中国走向近代化的一个非常重要的推手,思想非常开放,他历任湖广、两江、闽浙、直隶总督,利用担任封疆大吏的机会,做了许多实事。他还创办了中国历史上最早的现代幼儿园,湖北、湖南、江苏第一个现代公共图书馆,湖南最早的电话事业,江苏境内第一座无线电通讯台,南京历史上第一次全城学生运动会,第一次用现代方法测绘江苏版图,他还是中国督抚中第一个提倡全民植树美化城市的人,第一个向国人介绍西方牲口屠宰和肉类食品卫生检验的中国官员,第一位引入西方电影放映机的中国人,近代中国实行公费女子留学的第一人……武昌起义之所以能在武昌发生,并且获得成功,其中一个很重要的条件,就是端方、张之洞在这里打下了坚实的物质和文化基础,这既包括工业的建设,也包括思想的解放、观念的先进。所以孙中山评价张之洞时,说他是“不言革命之大革命家”。

当然,身为清廷大员,他所做的一切,都是为了大清考虑的。但在客观上,正是由于他们的努力,使武昌成了一块开放的土壤,使资产阶级民主思想迅速传播,为武昌起义创造了基础。保路运动爆发,朝廷无人可用,又用端方来处理保路运动,他不愿意去,就一路拖延,磨磨蹭蹭到了四川资州,这时恰好武昌起义爆发,他带领的又恰好是一支湖北新军,就被新军士兵砍了头。砍下他的头的士兵,都是他从前的部下,所以,他的一生是一个悖论。作为历史的叙述者,我们真的需要深入到他的内心中,了解他的痛苦和纠结,而不是像传统的革命史的叙事那样,把端方当做“镇压辛亥革命的刽子手”,一个彻头彻尾的反革命来看待。

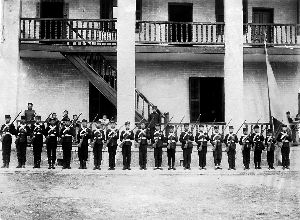

吴群:除了端方,我们片子中还有一个对他寄寓了深切同情的人物,良弼,也是一个军事改革派,但是他不太受重用,后来成为类似于敢死队的宗社党成员,被革命党暗杀。当我看到原始影像资料的时候还是挺惊讶的,晚清新军的服装是立体剪裁的,真的很帅很酷,很现代,带出一种积极向上的精神气质,和过去认识的很不一样。

祝勇:新军一九零几年就开始剪辫子,是袁世凯坚持要剪,因为搏斗的时候,对手会“抓你的小辫子”,所以必须剪。在留发不留头,留头不留发的清代,这样做是需要勇气的,但是袁世凯的新军就这样做了。

吴群:这其实是托克维尔的一个逻辑——一个专制政权倒塌的时候往往不是它压迫最深重的时候,而是它要改革的时候。所以像端方这些人,其实他们的改革措施是清廷灭亡的一个助推器,这个感受是很深刻的……

病历、电熨斗,也是历史研究的对象

吴群:今天的历史研究者还要看到,现在的史料越来越多元化。在学术上,起码从王国维、梁启超的时代,史料的概念就大大扩展了。王国维的“二重证据法”,梁启超的《中国历史研究法》,都创新了史料的概念。

比如说影像就是一种新的史料,它能提供大量的历史信息。摄影术是1839年诞生的,它几乎与中国的近代化进程相一致。中国最早的照片拍的是谁?是签订《南京条约》的耆英,而且当时是在南京城下英国的军舰上拍的,是英国人送给他的小照。这非常有意思,鸦片战争之后,中国就有影像记录了,影像几乎就是中国必须要面对的全新的、陌生的时代逻辑的一个隐喻。关于摄影,那时有许多有趣的故事,那之后大量的中国影像就成为新的史料。

祝勇:通过影像表达历史的细节,进而表现历史的真实感和复杂性,这是纪录片的一个优势,电影、电视剧不能比。因为展现在观众面前的元素(影像)是真实的,非表演性的,所以更加震撼。一张照片、一个镜头说明了很多问题。为此,我们拍摄《辛亥》的时候,几乎找遍了世界上所有的博物馆、图书馆,我的书里也用了许多真实的历史图像,图文互证。

吴群:苏珊·桑塔格说,相对于绘画,时间的破坏性对于摄影作品反而有益,摄影作品有“脱离原作者的意图”的倾向。的确如此,所有的摄影作品,今天如何被解读,完全不取决于摄影者的本意。这也是我们经常在纪录片中有意拆解、重组照片的原因所在,我们的观察点经常不是照片的主体,也许照片是一张风景人像,我们感兴趣的却是其背后墙上的标语。其实有“脱离原作者意图”的倾向的也不仅仅是摄影,所有的图像都具有这个特征。比如雍正的《十二美人图》,原来在圆明园深柳读书堂,现在在故宫,画的原本是理想化的江南女子,巫鸿教授却通过画面背景来研究古代关于屏风的观念,许多明杂剧的版画,原本是戏曲情节的插图,现在被许多家具爱好者用来研究明代家具和家居陈设。

祝勇:是汉族装束,未必是江南女子。我即将出版的《故宫的风花雪月》一书里有一篇《如花美眷,似水流年》就是写《十二美人图》,我不同意巫鸿的看法。这个问题复杂,在这里不说。但这些图画,携带着大量的历史信息,非常神秘,这是毋庸置疑的。

吴群:但无论怎样,对于现在的人来说,这些都是史料。如果把多元化的史料都纳入进来,其实一件事情完全缺乏史料的问题在某种程度上是弱化了。起码近现代史,一个事情完全无法拼贴出来,这种情况已经越来越少。

全勇先:我去看方正日本人的公墓纪念馆,看到了电熨斗、足球,还有电动缝纫机。这些就能帮你还原当时的生活状态。就像一个考古学家,把历史的碎片组合起来,去想象当时的人过什么样的生活。电熨斗就绝对是一个生活品质的象征,像社会底层、衣不遮体的人是不会用它的。只有爱美、讲整洁和注重仪表的人才会用它。事实上它映射出一种文化。哈尔滨马迭尔宾馆,当年就有净水器。我在哈尔滨还看到一个电影画报,除了印刷质量跟现在不一样,其他的什么样式和人物造型都跟现在一样。

祝勇:这是一个很大的变化,很多人没意识到这个变化。比如刚才全勇先说到的这些,都是史料。甚至一张病历、一个通行证,都可以告诉我们很多历史的信息。我们拍《辛亥》的时候,除了传统的史籍档案,还有刚才提到的影像资料,我们还十分注意搜集其他方面的史料,比如清末的报纸,这些报纸为我们提供了大量的社会新闻,报纸上的广告,也让我们了解了清末的生活状态,比如其中就有电影院的广告,让我们知道清末就有了电影院,知道了电影院演的是什么电影,甚至电影院的硬件设施,广告上都说得清清楚楚。这些材料,是不入传统史学的法眼的。这种研究观念的变化,在我工作的故宫博物院早已发生。比如20世纪90年代,曾在一座宫殿发现溥仪的作业本,就是珍贵的史料。溥仪在作业本上面乱写:“姓溥的老该死。”这样的历史真实,小说家虚构不出来。他为什么写这句话,这句话反映了他怎样的心境?或许为我们深入他的内心世界提供了一把独特的钥匙。

与史料相对应,文物的观念也在变化,过去的文物大都局限在青铜、玉器、瓷器、书画等范围内,今天看来,这个范围有些狭窄了,至少在故宫,家具、包装品、地毯、盔甲等等,都已算作文物了,总之所有历史上的材料,都是历史研究的对象。这样的认识,已经在我的书里,也在我们的影视作品里得到了渗透。![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立