“科教电影是一项智力投资”

1975年进上科厂,20多岁的项先尧做的第一份工作是制片。

■ 专访至今仍在坚持拍片的老科影人项先尧

上科厂开创初期的室内搭景拍摄。

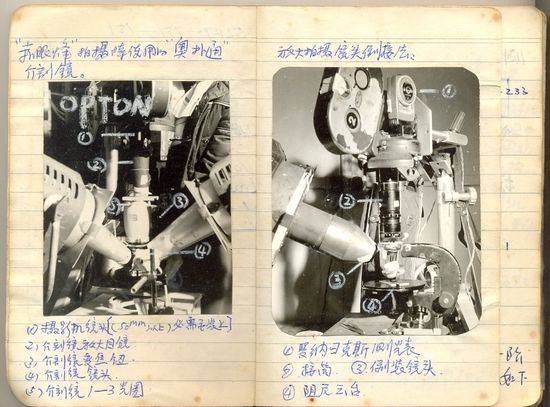

拍摄《赤眼蜂》时的镜头设计笔记。

上科厂50年代片头。

本专题图片由上海音像资料馆提供。

项先尧

中国科普作家协会会员、上海科普作家协会会员、中国电影家协会会员,上海电影家协会会员,上海电视台编辑、记者。1975年开始,参与科教片《天体的来龙去脉》、电视专题片《银幕上的教授》、《走出精神障碍的困惑》、《警惕加拿大一枝黄花的危害》等的拍摄,作品多次在国内外获奖。

1975年进上科厂,20多岁的项先尧做的第一份工作是制片。随着上世纪90年代后期“影视合流”,项先尧也和其他老科影人一样到了电视台。现在,他是老科影坚守拍片的最后一人。项先尧在上海电视台纪实频道先后拍摄了上科厂建厂50周年的专题片《银幕上的教授》、《走出精神障碍的困惑》、《留下绿水蓝天》、《警惕加拿大一枝黄花的危害》和《蓝藻暴发——大自然的警示》等科普电视节目,还执导了大型科学纪录片《中国珍稀物种》,目前已先后拍摄了《中国大鲵》、《扬子鳄》、《震旦鸦雀》、《岩羊》、《文昌鱼》5集。

曾有轰炸机协助拍片

东方早报:能不能说说当年拍片的情况?

项先尧: 1975年我进厂的时候,“文革”还没结束,很多人还在“五七干校”里没有回来。倒回到50年代,科教片是为了介绍科研成就、宣传我们国家的科学技术的发展,也是为了配合五年计划、工农兵生产。1975年虽然还是和意识形态紧密结合,但是也出了一些好片子,比如《天体的来龙去脉》。当时全国包括上海、长春在内的4个电影厂分别拍了4部有关天文的科普电影,这4部影片就是为了证明辩证法,证明地球是自然形成的,世界上是没有鬼神的。当时审查这些片子的是著名物理学家钱三强。《天体的来龙去脉》总共60分钟,从开始筹备到拍摄完成前后花了3年,跑了很多地方,当时还搭设了一个很大的摄影棚,现在看也算是大投资的大片了。在当时,拍这样的片子,国家是不惜工本,是没有预算的。我们当时拍片子,没法航拍,部队甚至出动轰炸机协助我们拍摄。

东方早报:中国科普电影基本上是沿袭苏联的模式,称作科教片,其他国家有这样的电影吗,当时是怎么划分的?

项先尧:是的,中国科教片的理论是照搬苏联的,当时成立上科厂的时候,所有科教片的教材,都是从苏联那里翻译过来的。当时在苏联有一位很有名气的科普作家伊林,他写了很多科普作品,最出名的就是苏联的《十万个为什么》、《五年计划的故事》、《改造行星》等作品,他把苏联“五年计划”中要搞的科技项目写得很生动,对新中国第一代科教电影影响很大。

东方早报:《不平静的夜晚》讲述的是猫头鹰如何在夜晚抓老鼠,剧组当时在摄影棚里养了很多猫头鹰,训练它们能够习惯灯光的照射。现在像BBC、国家地理频道都会有这样的做法,你对于在棚内拍摄有什么样的看法?

项先尧:纪录片其实可以这样拍。你说的这种训练是我们当时用得很熟练的方法,现在国外的这类影片拍摄有80%还是沿用这套方法。像《鸟的迁徙》中,大部分鸟都是驯养过的,像上科厂以前拍的《鹭》,也是从孵蛋开始,等小鸟出来的时候,它第一眼看到的是导演,认为导演就是它的爸爸,于是就跟着他,拍外景就站在导演肩膀上。以前我们拍片子很不容易,机器设备不先进,有时候想要一个好镜头只能靠死等、靠耐心。现在摄影机逐渐改进,延时摄影、8秒预录甚至高速预录让捕捉画面显得轻而易举。

为什么说上科厂打散了很可惜,因为现在想要成立这样一支队伍非常不容易,拍科普电影必须要长时间在这样的熏陶下积累经验,才有可能拍出好的东西。经验可以解决新片子中70%的东西,因为动物和动物之间是有相似性的,剩下的30%就是难点,有经验的人只需要解决那30%的难点。

科教片的观众流失了

东方早报:现在上科厂的牌子还在,但是却拍不出有影响力的片子,有哪些其他原因?

项先尧:首先是三支队伍没有了。管理者、创作人员、技术队伍都被打散了,牌子虽然还在,但是魂儿不在了。

其次,到1980年代后期,中影公司发行效益也不好,国家开始砍掉院团单位,包括非重点科研机构也砍掉很多,我们也是一样,不是一下子砍掉,就是从给你100多本胶片预算慢慢到一本不给。以前的上科厂什么职能部门都有,就是唯独没有销售部门,当时都是国家拨款、国家收购,一直是这样运转,当有一天断掉之后,就算你拍了很好的科教片,你也不知道该卖给谁。

还有,农村本来是科教片的需求地,从前农村需要农业耕作、防治病虫害方面的科教电影,当时做成16毫米的电影,在农村村头、路口露天放映,但是到了80年代后期,农村里青壮劳力都外出打工去了,留下来的都是老人和孩子,他们更多的是把田都租出去了,有些承包田地的种田大户,他可以直接去聘用专家,再加上电视的普及,科教片就此流失了观众。

东方早报:现在了解科学的渠道多了,但是信息来源庞杂,如果能有一部深刻专注的研究类片子,又能把道理浅显地告诉大众,这是不是好的科教片高明之处?

项先尧:你说到点子上了。老百姓现在关心很多问题,PM2.5、转基因食品……很多人看报,其实也看不懂。比如禽流感一发生,新闻会及时报道,有些深度的节目也找专家采访,《科技2013》、《科技密码》这些节目都会做,但是几乎没有一个栏目能够做到非常全面和深刻。我们原来搞科普的这些人,有这样的话:专家是高压电,老百姓是民用电,我们是变压器。科教片研究的就是怎么能把高压电顺畅地转换为民用电,把专家高深的理论通过形象生动的话讲给老百姓听,让老百姓也能够明白。

东方早报:央视10频道一直在坚持做科学类的栏目,为什么上海没有坚持下去?

项先尧:北京科教电影制片厂建制还在,这批人也还在,只不过多了一批给中央电视台打工的人。上海没有坚持下的原因有两点,一是老的这批人散了,其次,电视台的机制也存在问题,现在电视台只看收视率,这些科普类栏目做出来收视率就是很惨,这其实和拍片子的人有很大关系。我拍《蓝藻暴发——大自然的警示》只拍了一个星期,所有花销总共一万多块钱,收视率也还不错,这里其实有一个经验问题和手法问题,很多人其实根本不知道怎么拍科普片。

我现在用的手法其实都是当时老科影人的手法。上科厂搞片子,是先有画面,再有解说词。镜头是最重要的,在没有解说词的情况下,看片人依然能够把这个片子看明白。上科厂拍片子要看外景,要写本子,要写分镜头,比如说20分钟的片子,长镜头用得多的话180个镜头,短镜头用得多的话200多个镜头,每一个镜头用什么设备、在哪里拍都要写得清清楚楚,这是老科影厂正规的做法。

东方早报:因为上科厂曾经的辉煌,所以很多人都会谈到科教电影的复兴,你怎么看?

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立