非虚构写作的自然选择

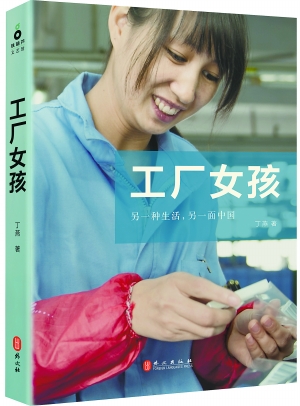

丁燕重返车间。

这是梁鸿《出梁庄记》中的一张照片,文字说明是“向学的手和我的手之比较”。

本报记者 路艳霞

今年以来,图书市场有几本书特别值得关注,学者梁鸿的《出梁庄记》、诗人丁燕的《工厂女孩》,还有美国作家张彤禾的《打工女孩》。“非虚构写作”是这些作品的标签,它们触碰中国现实,将小人物的情感、悲欢尽现,而这种写作样式此前并不多见。学者、诗人、作家的全新写作行动,背后蕴藏着怎样的“潜台词”?这是一个值得梳理和关注的文化现象。

学者与诗人“殊途同归”

“我很累!”“我不想加班!”诗人丁燕在东莞一家工厂的厕所发现了斑斑字迹,她没有放过这个细节,而是在新书《工厂女孩》中加以真实再现。

在这家工厂,丁燕打工200天之后,完成了非虚构作品《工厂女孩》,而这些真实内容竟然来自她躲在厕所里的潦草记录。

“在一家音像带盒厂,我应聘上了啤工(即注塑机操作员)。这是最累、最脏的工作,但对年龄没有限制。”生于上世纪70年代初的丁燕说,在处处碰壁之后,才找到了这份工作。工厂机器24小时运转不停,而她每天要干11个小时。

丁燕走进了女孩们的工厂生活,更走进了她们的灵魂世界和情感世界。而这样一份关于小人物的真实记录,在过去的本土作家写作中是少有的。

丁燕2010年从乌鲁木齐迁居东莞,2011年进工厂打工,但她触及生活的方式和写作方式并不孤独,在中国北方的北京,大学教授梁鸿竟然和她“殊途同归”,而此前二人未曾有过任何交集。

“我和妹妹经常通电话,说村里的谁谁娶亲了,谁谁考上大学了。”梁鸿是中国青年政治学院的中文系教授,走出乡村的她一直惦记着老家的乡邻。但是电话的传递没有让她感到满足,她想回家,想深入踏上家乡土地的冲动,变得越来越强烈。“2008年,我在老家河南穰县梁庄待了下来,那是一种特别自觉的回归,想寻求内部的情感资源,以试图找到自己。”梁鸿说,走出书斋,回到梁庄,其实是一种情感的需求,更靠后的才是公共关怀、社会责任感等,“最本能的冲动是心灵得不到某种满足,更要贴近某种东西,某种实在的东西。”

“一开始我是拿着笔记,但都是零星记在一些小纸条上,当时仅仅是一个文学爱好者回到家的冲动。”但当梁鸿重新讲起了家乡话,和叔叔、婶婶们围坐在一起的时候,和婶婶、嫂嫂住在一个炕上的时候,相互的心都在打开。“我开始做起了所谓的调查,其实是以亲人的身份,重新回到自己的家,回到熟悉的身份状态里,去倾听,去寻找。”

继去年推出了记述河南穰县梁庄近30年来变迁的《中国在梁庄》之后,梁鸿的又一部新书《出梁庄记》也于上个月面世。为了写《出梁庄记》,作者的足迹遍及11个省市,走访340余人。她跟随梁庄人打工的足迹,走进了51位梁庄人真实的生活场景和情感世界。“《出梁庄记》写的是整个中国大地的故事,他们在城市奔走的感觉,他们的离散与挣扎。”梁鸿说。

关于这部新作,梁鸿依旧选择了“在现场”的非虚构写作。“我到每个人家采访都是住在他们家里,如果实在挤不下,也会住在离得最近的宾馆。”到西安采访时,梁鸿就住在旁边的小旅馆,房间落满了灰尘,“因为我住得那么近,早上嫂子就可以过来叫我,两分钟我就到她家。”

同样是写中国题材,同样是写现实生活中的小人物,外国作家也在行动,他们的作品同样引发了国内读者的强烈关注。

早在2006年前后,上海译文出版社人文社科部主任张吉人就在美国著名的人文杂志《纽约客》上,发现了美国作家何伟(Peter Hessler)的《寻路中国》部分故事。正是由这部作品开端,国内陆续引进了几部老外写中国现实题材的非虚构作品,如《打工女孩》《再会,老北京》等。

2011年,张吉人将《寻路中国》引进国内之后,去年又引进了何伟另一部反映中国现实的非虚构作品《江城》。何伟于上世纪90年代末在中国涪陵教书,和当时的中国大学生谈文学、谈莎士比亚,与今天的中国年轻读者产生了奇妙的共鸣。而今年3月,何伟夫人张彤禾(Lesliet Chang)的《打工女孩》也“来”了,作者和东莞打工女孩一同生活了两年,呈现了她们的生活和心路,令中国读者感到震撼。

“是生活帮我选择了非虚构”

梁鸿和丁燕不仅不约而同选择了扎根生活的写作,而且选择了“非虚构”这一过去不常听说的文体。

2010年,丁燕与东莞文学院签约,决定写“她在东莞”系列,最初丁燕报的选题是散文系列。“我到一家纸箱厂采访,很快就意识到,这种采访是不能继续进行了。如果要采访正在工作的女工,她们一旦要回答我的问题,货就会堆下来,她们的回答往往很仓促。”丁燕于是决定自己去当一回工人。而真的走进了工厂女孩的生活后,她做了一个决定:“我不打算写小说,也不打算写传统的抒情散文,是因为它们都不适合我所面对的当下现场。不是我选择文体,而是生活帮我选择了‘非虚构’这一文体。”丁燕意识到,简单抒情会显得很浅薄;简单讴歌工业生活,所有工人会觉得很可笑。

“我所面对的工厂女孩题材,它很复杂,也很急切,需要我尽快地、迅速地,以一种迥异于新闻报道、小说写作的方式,把我看到的场景表达出来。”在丁燕看来,新闻报道在乎社会事件,非虚构更在意个体内心深处的灵魂、情感。而小说是需要三年五载的积淀,才能最终呈现出来。“但这些女工的遭遇以及我看到的场景,还有我所面临的工业文明和农民文明剧烈的交织,在我眼前展现得非常激烈,已经等不及慢慢地储存,再以小说的方式来表达了。”丁燕说。

即便是面对熟悉的生活、熟悉的人,将他们生活、情感以非虚构写作方式呈现出来,也让作家收获到了震惊。

“梁庄人大致的故事我都曾听说过,但真的面对面听他们讲自己故事的时候,他们刹那间语气的突然飘忽,突然的高声笑语,内心世界的伤痛和丰富,真的是你原来没有认真体验过的。”梁鸿发现,和梁庄人真正坐在一起的时候,故事的沉重会深深压在身上和灵魂上,“而所谓的震惊是来自于隔膜,走进梁庄真的是重新打开一个世界的过程,打开一个你曾经熟悉,但是又慢慢陌生的世界的过程。”

“我只是一个观察者、在场者、倾听者,退出了叙述主体的位置;主体是乡亲们,是农民,我只是让他们的话语得到主体呈现。”梁鸿总结着新鲜的体验,她甚至认为,从2008年深入走进梁庄以来的这5年,是她拥有过的最幸福的时光。

梁鸿和丁燕的选择在异国作家那里同样得到了相应契合。张吉人说:“何伟和张彤禾,都是花几年时间为一本书深入生活。”他认为,正是因为他们能沉得下去,故事自然而然就来了,像张彤禾自己也说过,去一两个礼拜和一两个月,甚至一两年,收获的故事完全不一样,因为待的时间长,能看到人的长线发展以及比较长时段的故事。

不愿意和报告文学同道

“上世纪八九十年代以来,一些作家有意跟现实拉开一定距离,作家更愿意淡出生活,强调虚构性。但这样也造成一个后果,连续多年以后,他们有意无意地疏远了现实生活。其作品也因此受到读者的诟病。”《佛山文艺》主编文能认为,正是因为非虚构写作把作家拉回到现实生活中来,强调了文学的在场感,也可以看作是作家对现实生活写作的回归。

海南省文联副主席、原《天涯》杂志主编李少君对此表示认同,“其实,早在2003年,华东理工大学教授曹锦清就推出过《黄河边的中国》,他调查黄河边的乡村,表现手法也充满了文学性,和现在火热的非虚构写作如出一辙,只是当年文学界并没有提出来‘非虚构’这个概念而已。”由此,在李少君看来,非虚构写作近年引起广泛关注,其实更多来自文学界对纯文学的反思。

除此之外,社会对非虚构作品的需求也比任何时候都迫切。“这些年来,社会现实急剧变化,在现实面前,人们感到苦闷、焦虑、茫然、无奈,读者渴望有文学作品来分析、描绘、呈现那个他们熟悉但又困惑的现实生活。”李少君认为,读者急于知道真相,作家们体验式的写作显然契合了需要。

但特别值得注意的是,在这股“回归潮”中,作家们强调,他们的写作不能看作是报告文学,他们甚至有意识撇清与报告文学的关系。

梁鸿一再说,她写的“梁庄”不是报告文学,她实际上是在探寻、发掘,是在把梁庄人某个姿态、眼神、生活传递出来,“我没有报告某个观点,我只是想把这种多元、暧昧、混杂层面呈现出来,让你去感受和思考。我们的社会就是这个样子,我们的农民就是这个样子。”事实上,读者读完“梁庄”会五味杂陈,有的人心痛,有的人感动,有的人甚至背起行囊踏上了回乡路。

而反观报告文学,梁鸿直言,“如今的报告文学把思考摒弃了,没有了对社会的疑问,那你还写什么呢。”她认为,报告文学不对人的丰富性去追寻,不恢复对社会的质疑功能,是会没落的,“一种文体本身不会有什么错,但当人们不愿意将自己归纳在其中的时候,说明这个时代的这个文体是有问题的。为什么变成这个样,需要人们重新思考。”

丁燕显然认同梁鸿的观点。“上世纪八十年代,报告文学有过辉煌,不少作品把社会复杂、深层的问题都揭示得很到位。”但她认为,在市场化之后,报告文学有堕落化的倾向,“报告文学变成了讴歌式、应景式的报告文学,变成了企业家、成功人士的讴歌文体,也变成了比工作总结更有文采的‘工作总结’。”可以说,报告文学在复杂的社会现实面前严重缺位,也正因为如此,中国读者对报告文学越来越失望。

作家们的反思,也引起了报告文学界的关注。中国报告文学学会副会长丁晓原认为,“非虚构不太符合中国文体命名的习惯,我个人也并不认可非虚构作为一种文体的命名,但非虚构确实有一种‘祛报告文学’的意味。”

丁晓原说,报告文学发展至今弱点的确明显,比如报告文学存在着假大空、模式化,甚至成为一种广告文体的问题。“文学要有个人方式的书写,如果没有这一特点,报告文学作为一种文学门类就一定缺乏应有的生命力。”丁晓原说。

事实上,报告文学写作和非虚构写作的差异轻易可见,丁晓原认为,非虚构写作为报告文学写作提出了新的叙事方式,比如在题材上由重大性向日常社会生活回归,在表达上由激扬文字式的主观化叙事转向生活本身的叙事,弱化新闻性。“非虚构写作强调作家生命体验,而这些恰恰是报告文学相对缺乏的,也是非虚构写作最有价值的东西。”

对话

关注人们看不到的“暗角”

对话人:施战军(《人民文学》主编)

问:《人民文学》3年前开办了“非虚构”栏目,启动非虚构写作计划,这些年已有多少部非虚构类作品在《人民文学》面世,这类写作对作者来说有哪些难度?

答:可以说目前市面上的非虚构类热销图书如《中国少了一味药》、《生死十日谈》、《羊道》、《梁庄》(杂志发表时的名字)等,首发大都出自《人民文学》。《人民文学》发稿很严格,3年来面世的也就十几部吧,其实收到的稿子不少,这些来稿大部分还是来自作家。

在发稿过程中,如果类似题材曾经出现过,有人再写,却没有突破,就很难再发。此外,有的作品太过于个人化,这样的稿子我们也不发。

对作者来说,从事非虚构写作要求其写作和题材要有力量,要有说服力,这对作家的感受力要求很高,需要作家的襟怀和视界要阔朗。李娟的《羊道》三部曲完全是北疆的个人见闻,她写了景色、习俗,在牧场和男男女女的接触。通过她的笔,我们看到了一片蓬勃、阔大的土地,原野上生灵的表情、动作、心思,真个是“苍苍横翠微”,她的写作不是猎奇,不像游客的观光笔记,而有人文关怀深藏其中。

问:非虚构写作到底有哪些特点?

答:非虚构写作呈现的是正在发生的人的具体生活状态,反映的是人们看不到的“暗角”,而且又往往是作家们不太敏感、不是特别关注,但一定又很切中社会现实的地方。

过去有人说非虚构文学像是底层文学,但我认为,非虚构类作品不是问题文学,它揭示的是最细微的生命状态。非虚构写作表现的首先是生命的个体经验,像李天田《相亲记》,在无数次相亲过程中,她遇到了好人、病人和怪人,这种角度,别的文体并没有表现过。所以说,非虚构文学是没有预设架势的门类,它很家常,表面看起来也很随性。在这个过程中,作家往往并不是很自知,但在写作过程中,要写什么东西会一点点清晰起来,写作内容也会逐渐丰满、立体起来。

可以说,非虚构写作是从细微处、从个人感受出发,缓慢渗透,然后逐步形成一个整体,成为一个连筋带肉的综合体。

问:非虚构作品的表现对象是什么?

答:它写的是社会生活现象,从中展现的是中国作家的现实感、现场感的复归,但是以人为中心,而不是以事件为中心。作家所要展现的人的遭遇、心情、感受,牵扯到社会的方方面面,毕竟人不是孤立地存在,每个人都有亲人,都有家,都有劳动关系、教育等一系列问题。可以说,非虚构的指向是说人是怎样生活的,但在其背后有一个大的中国现实问题。往往,这样的问题不是作家明晃晃地亮出来的,是让读者自己悟出来的:人何以如此?现实的中国需要我们做些什么?中国人为什么会这样思考问题?中国人为什么会这样对待生活?

透露

阿来头一回写非虚构作品

作家阿来已经完成一部20余万字的非虚构作品初稿,预计今年8月,这部作品将交给《人民文学》,这也是阿来的首部非虚构类作品。

去年9月,阿来开始关注清代的一段历史和传说,那是曾经发生在四川甘孜的关于地方与中央之间冲突的故事。“我是抱着写小说的心思去当地调查,后来发现,历史本身比传说还要精彩。我觉得不用再虚构了,所以索性把调查得到的民间传说,再在档案材料里加以证实,很自然就写成了一部非虚构作品。”

阿来发现,写非虚构作品其实工作量要大得多,“一个是要到处跑,而且每一处下笔都要有出处,还有就是要梳理田野调查得来的结果,所以写作推进得很慢。”光是写初稿,阿来就花费了半年时间,“这完全不像写小说,想怎么写就怎么写。”

那段历史年代久远,已经无法找到亲历者,但是阿来可以寻访口述者和当地文化人。开着一辆越野车,阿来跑遍了甘孜的角角落落,常常是来回七八百公里的一路奔波。“很多时候走的都是山路,很不好走。调查过程中,我的越野车光是轮胎就换了四条,花了一万多元。”阿来哈哈笑着说,但他收获的是与至少五六十人的面对面采访,还仔细研究了几十部历史资料,并寻访到了用藏语记录的口头传说。“我后来又花钱,请人翻译成了汉文。”

阿来说,尽管当年他写《尘埃落定》之前也做过很多调查,但那是碎片式的,需要虚构一些人物关系,来把这些碎片串起来。“到甘孜的这次调查过程,对我来讲是个很舒服的过程,是深入了解社会的很好机会。”阿来说,这部作品目前还没起好名字,也不知道《人民文学》最终是否会相中。![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立