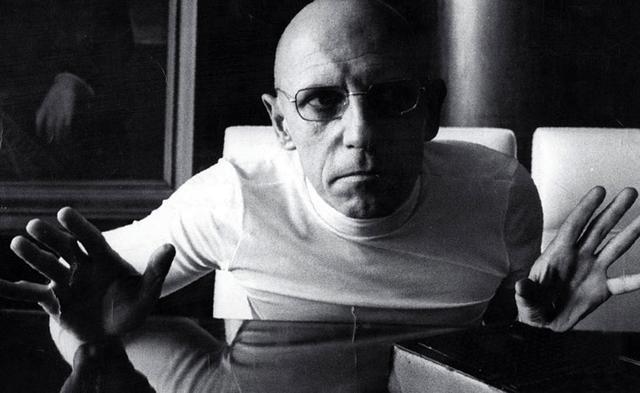

在福柯的凝视之下,我们都会产生一种失重感

2016年03月22日 20:23

来源:凤凰文化

作者:杜小真 吴琼 汪民安

在福柯的凝视之下,我们都会产生一种失重感,你不知道会落在什么样的一个地方。福柯的思想一定会给我们带来那样一种震撼。

编者按:2016年是法国思想家米歇尔·福柯的诞辰90周年。3月19日,北京大学教授、博士生导师杜小真,中国人民大学哲学系院教授、博士生导师吴琼,首都师范大学文学院教授、博士生导师汪民安,齐聚北京尤伦斯当代艺术中心,共话“今日福柯”,就福柯其人、福柯思想以及福柯之于今日中国的意义和启示分别进行了演讲。

凤凰文化根据北京大学出版社、北大培文授权的现场记录,将三人演讲进行整理发布,以飨读者。文中每位学者的演讲标题皆为编者所加。

杜小真:真正的自由是尊重个体差异

在上世纪80年代,国内开始对福柯有所接触,有所了解。经过了这么多年,一看到“今日福柯”这个题目,就想到了德里达谈保罗·德曼的《多义的记忆》中说的一句话“人虽远去,却比任何时候都更加注视我们。”福柯的书,他本人的经历,我们一遍一遍地读、一遍一遍地回想,就会感到他正用他的目光注视着我们,而且我们就越感到有很多很多想要说的事情。

我今天的有一个小题目,就是《异和权力》。我今天所讲的不算上什么研究成果,只是我的一些体会。

一、变“异”的福柯。

福柯实际上给我们留下的最深刻的印象是“变异的福柯”,就是变化的、而且总是在变化的福柯,他同时是一个社会活动的激进斗士,又是法兰西学院学术殿堂的教授。从福柯的整个历程来看,他从来没有只投身到某个单一的观念世界,也从来不只关注一个学科,只深入一个领域。

从1940年福柯从外省来到巴黎高师,一直到1984年他去世,这几十年间,福柯本人及其著作的形象从来没有固定不变。有一位哲学出身的电影人Caillat,在2014年拍摄了一部电影——《福柯反对福柯》(Foucault contre lui même),福柯反对他自己。他想用电影的形式来表现福柯,很多人都说过,用电影来表示哲学或者解释哲学,可能会更加清楚,更加形象。Caillat用这样的题目来拍福柯电影,就是要说明福柯的形象是流动的、多变的,甚至是对立的。

当然这个对立完全跟我们平时说的对抗是有区别的。更与暴力对抗毫无关系。因为他自己的生命活动和他的学术著作都是变动不居的,像绵延起伏的波浪,后浪推前浪,永远向前,又像一曲交响乐,音符互相交替,奏出动人的乐曲,所以福柯在这种貌似水流的过程中不断变换自己的位置,在乐曲中调整音符。我以为,这是福柯最让人心醉、心迷的地方。他的事情总是不一样,他说的话总是在变化,也就是永远趋向“异”,趋向不同。所以福柯对异的流动,对于不断更新的这种嗜好,来源于就是对确信——什么事情来了我就信了——的绝对否定。这里很有意思的是福柯说他是乐观主义者,他的乐观也是由此而来的。一般人来讲什么叫乐观?乐观有的时候就是“哎呀别担心,事情总会越来越好”。但是福柯的乐观主义是真正的乐观主义,是“我可以改变的东西这么多,我都可以改变”,这些东西又都是如此脆弱,更多的维系于偶然而非必然,更多的接近人愿意的、而不是理性确立的东西,更多的取决于复杂而又暂时的历史偶然,而非不可避免的人类学的恒量。

所以对于要求理解福柯及其思想的人来说,读他的书,就应该作为作者去构建书的作者。你在阅读他的书的时候,实际上你就在构建它的作者,而你就是构建作者的作者,说出你眼中这本书中的样子,自己构建对书的感知,所以福柯说“我的书只不过是一种阅读的结果”。

Caillat特别谈到,读福柯的书,了解他本人的时候,可以用四种运动轨迹或者,说是变异的运动来说明,这有助于我们评价福柯:

第一,首先是权力的派生运动。可以从《古典时期疯癫史》到《求知之志》

第二,福柯的社会活动运动。福柯的形象从一个思想家到一个战士的运动。

第三,关于人的问题的一个过程。主要指主体的问题,也就是在主体问题上的流动的认识过程。从《词与物》,一直到《快感的享用》、到《自我呵护》。

第四,边缘生活到权力关系的中心位置的运动。就是从边缘这样的一个生活的体验,一直到对于权力关系,而且对从这个位置出发,对于权力的思考,实际上把权力放在一个非常中心的且和传统的观念不一样的位置来思考。

这样四条运动轨迹,显示了思想家福柯对变异和改造的追求。“福柯反自己”实际上就是他所要求的,也是他一生所思考的问题。

二、权力的派生(variation sur le pouvoir)。

权力问题是福柯思想中最深刻、最引人入胜的部分,也是最有分量的部分。这不是因为福柯这样的思想家,把权力当作一个研究对象,而是因为福柯是以各种各样的陈述方式提出这个问题。所以权力的派生几乎贯穿着福柯全部的著作,而且贯穿着从哲学到历史、从心理学到刑法等等一系列的学科、一个又一个的领域。

从《古典时期疯癫史》到《性史》的第一卷《求知之志》,这个过程或者说这个变异的过程,很好地说明了福柯的异变特征。因为《疯癫史》乍看起来,会把它当作一部医学著作——如果从权力的角度看——可能是关于医学的或如何对待疯人的实践的书。但是归根结底,这本书是20世纪思想界对于当代社会权力运作的一种反思。

在这部著作中,福柯描述的是古典占主导地位的驱逐和排斥,这样一种驱逐的逻辑就把疯子、同性恋,都置于边缘地位,所以这个古典时期的大监禁展现了否定和阴暗的力量,在常人看来、在医生看来他是不正常的,这些人实际也是一群具有生命力的人,而他们这些人突然在厚厚的围墙之后归于沉默,接受监禁甚至被遗忘。所以权力在决定的力量中做出决断,福柯在此,就是要把人道主义作为权力的一种新技术,而不单纯是把自身从承受的监禁的压迫中解放出来。这种思考实际上也重新更新了精神病学的思考。所以他对这些监禁的思考或批判,就是要指出:精神病学这个概念需要更新,精神病学就是要用非医疗手段来记录疯人是如何形成的,也就是说他希望从外部建立一种从外部来接受对象的科学。

这样的一种希望或者是这样的一种变化,到了《求知之志》,又有了更新和变异。在《求知之志》也就是在《性史》的第一卷,贯穿的是“包容”(接纳)的逻辑。福柯分析了西方有关性的概念的地位,他描写了一种发展其积极一面的权力,被排斥、受检验和被鞭笞的性禁忌似乎得到鼓励。权力不仅仅是禁止,权力也有建构的性质。从《疯癫史》(1961)到《求知之志》(1976)的比较,很能说明福柯在权力问题上的思想变异的过程,也可以说在这个领域中不断改造自己的观点,对不断发现权力检查新形式的过程,对于像权力检查机构的一些新形态,权力问题总是在不断更新的争论中派生出来,重生出来。

三、思想和权力。

在福柯之前,重要的哲学思想的形象是建构体系或者学科,提出概念,完善概念。甚至到了阿尔都塞、布尔迪厄、萨特,还都是属于这样的类型,就是要建构体系和学科。这样的哲学思想形象依靠的是对理论路线和世界感知都进行肯定的思想。而福柯思想给出的是另外一种形象,他的面孔前面说是多种多样的,他的著作永远是显示的是Caillat所说的“不一致”的形象。但是这个完全不能说明形式体系结构的失败,相反,这是对据为己有的思想、对自身价值观念进行的另类思考。在这样的一种情况下,思想的任务不仅仅要驱逐人们看不见的权力掩盖的肯定因素,更重要的是要保护一个人反抗对其“不一致”的压制,保护一个人“不一致”的权利,就是保护把“否定”引入自身的权利。

福柯有时候说他是一个唯物主义的思想家,这是在福柯对现实极度关注的意义上说的。福柯极度关怀现实,但是他关注现实,是要不断地否定现实。他有一篇《我是唯物主义者》的文章,他说:“我是唯物主义着者,因为我否定现实”,他这个唯物主义者不是说物质上的,而是说我要不断否定现实(Foucault,Je suis materialiste,parce que je nie la realite,in Dits et Ecrits,T.I,Paris Gqllimard,1994,p380)。在政治领域同样,这是与政治哲学理论相对立的一种思考,就引出了知识分子任务的问题。福柯经常说自己是特殊的知识分子,知识分子在任何时候都不应该成为现在的代言人,而是要不断地构建新的政治对象。这样的知识分子是不断反现实、反自身的思想家。处于法国动荡不安的政治现实中的知识分子经历,使福柯的思考非常深刻。他还说知识分子就是要陪伴这些“异”一直走下去,而且不断走下去,而且要保护这种异。

在此我想补充说一点就是福柯的思想、福柯的变异,实际上应该放到法国20世纪新认识论的传统中去考察。福柯深受他的前辈、法国20世纪法国的思想家、现在越来越引起人们注意的法国新认识论杰出代表巴什拉的影响,巴什拉在福柯的学术活动中给予了很大的支持。法国新认识论和英美的认识论或黑格尔传统下的德国认识论不同,尤其体现在巴什拉的断裂的思想,认识论障碍的思想中,他实际上就是讲在认知过程中,处处都有断裂,而且都是要更新的。福柯延续这种思路,认为在认知领域,知识的根源是不纯的,寓于作为权力技术成果的对象中,任何知识在科学中都标志着一种权力机制。认识论的障碍就是说,思想本身产生不了科学的对象,认识一个对象一是要去除各种权力的压制,你一定要排除了你的偏见,才能真正的认识权力、反抗权力。二是要靠间接的手段认识一个对象,因为科学认识的对象不可能直接认识,必须要有一个中介,这是由于在科学发展到20世纪,就是很多认识对象,你不能够用肉眼,也不能用这样的东西能认识,而是要通过间接的科学的提出,所以这个问题对于福柯来讲确实很重要。所以我觉得福柯继承的是这样一个东西。或者我想说是不是在认识论的过程中,福柯给人的印象,不是我要达到一个对象去认识,而是我要给给出一个方法,也就是说我是如何去认识,我要用什么方法去认识?我想这可能是更重要的,也可能是现代科学发展之后,对于哲学发展的促进。

四、权力与解放、自由。

福柯独特的权力与反抗的论述,打开了一条在认知领域的别样的求知之路,也就是在产生知识、冲破认识论障碍的过程中产生解放的效果。福柯告诉我们,求知是要克服障碍的,或者是说需要经过反抗权力的过程。权力无处不在,也就是压迫无处不在,反抗是永恒的。所以这种分析颠覆了传统的权力的看法。这样的权力往往意识不到,在每个人身上实际上都是个体的、特殊的,所以真正的反抗实际上是反抗这样的权力,或者说对自己的反抗。只有这样的反抗成功,才能获得真正的解放。

这里面我也想起法国另外一位伟大思想家,就是保罗·利科,他的代表作《作为他者的自我》有同样的思考。一个人要把自我当作一个他者来看待,才会产生我要认识自我的动机,而且到福柯这里实际上你还要呵护自我。要把自我当作一个艺术品来珍爱它,欣赏它。所以很多时候,我就想实际上老是说热爱权力,不认识自己,你说认识世界都是空话也是不可能的。所以真正最重要的解放是个体的解放,要从你已经习以为常的压迫中解放出来,不要一开始就声称解放全人类,要知道解放自己,是最艰难和最根本的解放,这样的解放不但需要勇气,而且要依靠勇气。

归根结底,真正的解放或者使解放成为可能的条件,就是要尊重“异”。也就是每个人都不一样,每个人的过去和现在也是不一样的,只要是受压迫者,就是持续不断的不一样、不一致,所以尊重个体、解放个体,就是尊重每个相异的个体,而真正的自由是每个人反抗任何压制个体差异的权力,追求从这些权力中解放出来的自由。真正的人道主义可能在于此。胡适先生也有相同的论述:争自由的唯一原理是:异乎我者未必即非,而同乎我者未必即是;今日众人之所是未必即是,而众人之所非未必真非。争自由的唯一理由,就是期待大家容忍异己的意见和信仰。凡不承认异己者的自由的人,就不配争自由,就不配谈自由“(胡适给陈独秀的一封信:〈争自由宣言〉。)

我想引用陀思妥耶夫斯基《卡拉玛佐夫兄弟》主人公伊万的话作为本文结束:“即使这座巨大的工厂会带来最不可思议的奇迹,但只要以孩子的一滴眼泪为代价,我也会拒绝”。这完全是一种人道主义,我想是否可以套用这句话,对于福柯,无论你的计划多么美好,无论你的理想多么高尚,但是只要个体的“异”受到了一点权力的压迫,我也要反抗到底,而不是争取所谓的“胜利”。

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128