[年代访]“迟到者”陈传兴:在黑暗中与怪兽搏斗

2015年11月06日 09:12

来源:凤凰文化

作者:胡涛

在陈传兴所说的“摄影成熟年代”的今天,他带着四十年前的影像到来,作为迟到者讲述岁月的故事。观众像吸血鬼,被邀请来黑夜赴宴。

当我看不懂我的影像时我是游走的状态

凤凰网文化:您对摄影、摄影理论的兴趣是怎么开始的,是自然而然的吗?

陈传兴:其实是比较自然而然的,自发性的。因为那个年代的每一个文青都想找一个方式表达自己对世界的看法,所以有人就会写诗,有人写小说,有很多人在拍的实验电影,一部分人就是拍照。因为那个年代相机还是蛮昂贵的,所以拍照的基本上属于少数。我拍照,其实都是自己去摸索。一直到我大学快毕业,才真正从国外订到摄影杂志,一些像亚当斯的关于摄影技术方面暗房、光等等这些书。那时候大学已经毕业,我办完第一次个展之后,才接触到这些。

我想透过摄影去了解台湾到底是什么,我跟我成长的这一块土地它的关系是什么,因为我在台北这种大城市里,对台湾底层和本土不了解。所以就会有这种原动力让我穿越整个台湾。

凤凰网文化:你是怎么下决心去拍那一张照片的?

陈传兴:就是在我那个现场,整个场景的氛围,里面那些人,那些物,那些动作散发出来一种很特殊氛围,会让我觉得我可以拍了,我并没有像布列松那样瞬间觉得这个画面很美,啪按下去。我到哪里都有一种很从容的状态,同时又不会让我的拍摄对象觉得我在侵入,把他们当猎物的感觉,我很讨厌那种感觉。所以你可以看成一个戏班,他们几乎感觉不到我作为一个拍摄者在场,感觉我在里面好像很远,但又很近,他们完完全全地接纳我。去车站拍摄的时候,在这整个车站里面,空气,光线,里面准备要搭车离开了,或者刚到达这些人,我就跟他们一样。整个就跟剧场的人物一样这样,你可以看到他们的动作多从容,多优雅,光线这样洒进来,明明暗暗的这种分布。所以当我按下那个时候,他们也不觉得被拍了,他们已经成为影像的一部分,这个是摄影最好玩的地方。

凤凰网文化:您说您对自己作品的认识是处于一种模糊的状态,这跟巴特在《明室》里的描述有点像,它说的是照片里一抹讶异。他说的根本问题是,此时此刻,我们为什么生活在此地,摄影向我提出的是,最简单的是玄学问题。那我就想问您,这种不懂的状态,是否就是巴特所说的玄学问题?

陈传兴:其实我跟他不太一样,因为巴特《明室》里面环绕着记忆,环绕着所谓影像给他的所谓词典,等等的想象。用一种比较接近沙特存在主义现象学的角度去看摄影。

但因为他基本上还是在观看影像,但我本身是做一种创作者。所以这个时候我的观看,其实已经有混杂了创作者当时的状态。所以当我说我看不懂的时候,其实我是游走于纯粹的观望跟一种拍摄者的观望,这两种不同的境遇之间。虽然表面上看起来是接近巴特讲,但实质上还不太一样。因为我不会寻求非常存在主义的,非常本体的。我还是放在一个比较伦理的一种态度去看影像。

凤凰网文化:波兰有个诗人叫辛波丝卡,她就说过诗歌最重要是对世界保持一个新奇之心。

陈传兴:就是像一个小孩子,永远在那一种纯真状态,永远有新的惊喜。其实跟周梦蝶很像,永远保持一种童真。即使讲一些非常情欲玩笑的时候,以一种非常纯真的无邪的状态其实最难。思无邪,说着容易其实难,辛波斯卡和周梦蝶就是思无邪。其实同样我也希望在我的照片里面,能够给人一个比较干净的,纯粹的事物,而不是太多目的性的。所以太多哲学思想,太多艺术想象都是后来延伸的。在当下,作为影像它是没有穿衣服来到世界上的。虽然之后这种沟通状态会让它穿衣服,但基本上我希望它恢复到纯真的状态,这是一种等待。

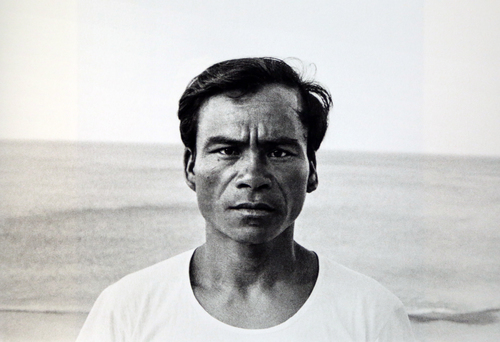

陈传兴摄影作品

我等了40年我用一种迟到的方式在等待

凤凰网文化:这次展览《未有烛而后至》的是119幅40年前的作品,等了40年然后来面向大众。您自己认为自己是这个执烛的少年,还是迟来的宾客?

陈传兴:同时都是。在拍摄这些过程中,我实际上是一个少年。我透过这些影像,学习成长,学习去认识台湾土地里面种种的事物。我就是一个执着的少年,我面对这些很意外。比如说边缘的人物,死亡,精灵,或者说残破的田园,废墟等等。可同时我也是一个迟到者,因为历史在前进,我只能看到历史已经完成了的。或者历史已经被终结掉,变成一种废墟的状态。我等了40年了,我用一种迟到的方式来等待,来看这个展览,参与这个展览的迟到者。

是一个迟到者在等待另外的迟到者。我那天跟梁文道先生在讲,我从小跟梁文道先生一样在观音山长大,他那就是里面的小孩子,他走下来。我从来没想到说,40年后我在这里办展览,我也碰到一个当时我在拍的,就是那条路上跑来跑去的小孩里面其中一个,会在北京等我。然后会是一种完全无意的状态下,我们又聊起来,原来他在那里长大。这是不是生命里有个精灵在开玩笑,是一种真正的等待。而这等待这种机缘是最奇妙的。他那天来看的时候他非常感动。因为看他的眼神,看他在那里呼吸这样,我也非常感动。

凤凰网文化:人生要有两个40年都很难,这些照片对您来说是不是真的战胜了时间?

陈传兴:我不觉得战胜时间,它就是时间的化身,它就是时间的礼物。因为40年,顾铮讲底片上面都有时间的痕迹。但其实更重要的,这40年影像里面,影像有了一种完全不一样的响度。它变成一种时间的一种代言,所以我不觉得它战胜了时间,我觉得是它想自己成为时间的一部分。影像其实到最后也不在了,只有时间在那里。40年的时间不只是一种耐心,不只是一种很单纯的等待,这种所谓的密闭状态,其实这种很有趣的。就是我等于不断的在反刍,在酝酿,那是一种坚持。我如果没有坚持,我不可能在40年后办这个展览。我一直在等,等一个适当的时刻,我可以了解这影像是什么,这其实更重要。

凤凰网文化:如果写了一首诗,或者小说,随着时间的推移,我也还可以修改。但是照片的话是不会变的。

陈传兴:它还是有在变。应该说是随着整个材质在改变。可能40年前这一张照片,它的反差不是那样,它的灰阶表现不是那样。40年后随着你年岁,随着你成长经历,你看到那种光线是不一样的。跟你40年前你直接拍下来的还是会有不一样。

观众像吸血鬼在黑夜里被邀请来参加我的盛宴

凤凰网文化:您有没有仔细观察一下来看展览的人?

陈传兴:有,我都会远远的看。有人来看是用手戳那种的,那是一种我完全预期不到的经验。他就是用手去戳这些照片,把他观看的欲望转换成手的碰触。把两个爱恋人的那种欲望转化成为观看上面的这种动作。在某种程度可以讲,就是观看者一种较不成熟的表现。但对我来讲我不会这样想,可能我这些看起来很多是死亡性的影响,很幽暗的东西,反而挑逗出了一些比较情欲的欲望。这是非常有趣的一种,碰到了对我来讲是从来没有过的经验。原来我觉得很骄傲,但也让我非常压抑。也就是说我觉得是真的我做到了,去触到一种非常本质性的,本质性的事物在那儿。

你们的观看,你们的碰触,你们的言谈,已经把这个影像化成你们的记忆。你们观看经验带回去,这其实是一种交换,我觉得这个其实就像吸血鬼一样。我希望你们观看,希望你们生命里面那一小段时间,你们生命经验里面的片段。就像梁文道坐下来了然后等40年他长大,他又回来,他又被带到关于上海那条路上。他不时把眼镜拿下来,贴进去去看。他看到好多好多的细节,他想进去这影像里面,其实就跟那对恋人。所以只是程度不一样,表现的不一样,其实一样的。他们都会有想要进去这里面。

《未有烛而后至》展览

吸血鬼只有在黑夜里面才能存在,然后你们是在黑夜里面被邀请来参加的盛宴,然后你们被吸进去,然后你们生命的某一天某一刻某一个片段,来交换这个观看。像那个九连环的魔术师一样,它把你们套住了,然后你们就变成命运上面的掌纹里面的一段,真是这个样子。

他直接跟这个影像有个对话有个连接,好像他要进入那个世界。他会觉得站在当下他会觉得,他被吸进去。那是一种最难得的共感经验,在美学经验上叫做共感,就是你跟你当下有一种这种移情的作用。

黑暗对我来说有致命的吸引力

凤凰网文化:很多作家、诗人、艺术家,他到了后期都比较羞于提早期的作品,他会认为它幼稚。您会吗?

陈传兴:当年是无所求,拍这张照片你没有任何目的性,如果有这种目的性。当年的那种不敢讲100%纯真,但至少是个纯真年代的时候,所以那种少作,其实有一种今天看不到的力量。

凤凰网文化:王璜生说看您的照片也是感觉到一种神秘主义的存在,还有人形容你像一个另外空间的幽灵,就包括我看您的照片。您怎么看?

陈传兴:其实对黑暗很吸引我的,谷崎的《阴翳礼赞》对我来讲还是太过轻微,我会觉得我是黑暗的礼赞。黑暗对我来讲有一种莫名的致命吸引力。台湾是亚热带和热带,阳光非常刺热。但是我可以把观音山那个正午的阳光,拍出那种阴森幽冥那种感觉。梁文道看到就很感动。

凤凰网文化:题材对您来说重要吗?

陈传兴:一点都不重要,随时随地都可以拍。莫兰迪在一个小瓶子上可以画一辈子,拍照也可以拍瓶子拍一辈子,拍人也可以拍一辈子。像哈里·卡拉汉,他一辈子就拍他太太。像小津安二郎的电影,一辈子就是同一个故事一直拍。

在发达的西方城市我拍了大量幽灵

凤凰网文化:这40年当中您有其他很多摄影创作吗?

陈传兴:我一直不断创作。像有机体一样,不断的长。然后时间又慢慢不断给它加上时间的痕迹,同时我又不断的拍,不断的放进去,放到黑暗里。原本的就增加了好多新的伙伴。

到了欧洲我拍幽灵,包括马克思,共产主义宣言里面讲的幽灵。在一个高度发展的资本主义城市里面,我拍了大量幽灵。还有包括镇暴警察,看厕所的,收钱的都有非常过瘾。没有相机,我就用眼睛去阅读。很多事物我会过目不忘,听上去甚至会有些可怕。我是具有某一方面的特长,会穿透。

一个摄影家最大的幸福是纯粹的观望,而不是在拍。所以当我在拍的时候,我最纯粹的幸福,已经被替代掉了,也是一种交换吧。

陈传兴摄影作品

真正的摄影理论在艺术史中有自己的独特性

凤凰网文化:您说过有的摄影只是在经营看到的东西,不能触及到心灵的层面,景象是被抽离虚构的,没有根的影像。如果摄影家没有通过拍摄对象,跟了解它对象的关系,等于没有人文精神,那么摄影的人文精神是什么?

陈传兴:就是一种人之间的彼此精神的交流,类似像共感经验,直觉上面讲的共感,就是一种敏感的移情作用。

凤凰网文化:阮义忠也提到过,摄影批评在那个年代相对来说体系不太成体系。您怎么样看待摄影批评,真正的摄影批评跟摄影之间的关系是什么?

陈传兴:比如罗兰·巴特,他影响非常多人。有很多摄影家,基本上就从罗兰·巴特的摄影论述方向去思考,去做他们个人的创作。比如会强调要去营造摄影跟技艺,个人技艺等等的这种关系。基本上都会是正面的,但是也有一些负面的。

真正好的一种摄影论述,其实应该从艺术史,从影像思考。到底摄影是一个完全不一样的材媒?跟绘画,跟雕塑,跟电影都不一样。它要真的去找到自己的独特性,然后可以放在整个艺术史里面,但至少可以让我们能够通过这样的论述,去了解或推动摄影的进步。

凤凰网文化:但是有一些摄影家会说有过度阐释。

陈传兴:就是空头理论。我举一个的例子,比如说布列松提出瞬间决定,影响多少代人。比如日本的荒木经惟,森山大道,他们会有一些散文诗的随笔性的,很多人在阅读。

但那些理论,只是一些假纲,一些术语,一些名词。对摄影的创作,理解摄影作品毫无帮助。像顾铮老师推动国内的摄影,年轻一代的,或上一辈,然后自己本身不断的在拍照。你只要看到顾征出现,他身上一定有一部照相机,然后不断拍照。我想他也会等待一段时间,把摄影作品拿出来,非常有可能。

摄影的新时代已经降临无谓的抵抗没有意义

凤凰网文化:作为一个经历银盐时代的摄影人,对现在这种数字化的时代,您是抱有一个抵抗的态度,还是说会有限度地融合?

陈传兴:我觉得不应该讲说有限度的融合,更应该讲是用一种叫开放、容纳的态度。因为你不能否认一个新的时代已经来了,新的科技已经降临,主宰现在。无谓地去抵抗,其实没有意义的。为什么不去寻找两种界面,两种技术,两种时代对话的可能?这次展览里面有一部分作品,就是用数码的艺术绘喷方式,将银盐的底片跟艺术绘喷做一个比较适当的结合。至少我认为是不错。

凤凰网文化:他们的区别是什么?

陈传兴:银盐里面的光线从里面出现的,艺术银盐本身没有这种粒子状态。而且银盐粒子这个照片,还要经过反复的暗房工作,比如用药水让照片的粒子状态更为结实,博物馆能保存更久。这些银盐粒子会产生出一种很漂亮、很漂亮的色泽,很幽微的紫蓝色、宝蓝色,你很仔细可以看出来。可是你在艺术绘喷里面就没有,当然专业的行家才会去注意这个。这种技术性要求不是吹毛求疵,而是在银盐工艺里面,我将它推到极致。也就是恢复银盐工艺,让它跟数码科技之间有一种对话,一种碰撞,这才是这个展览里面有意思的。

陈传兴摄影作品

凤凰网文化:纯创作而言,数码时代是不是也有它自己创作的?

陈传兴:当然,它应该要寻求这个时代的美学。数码时代在等待一种本质性的思考。现在不止有数码相机,包括手机,监视器。我们不止把别人变成影像,我们自己也变成影像,其实我们不断的虚拟化。所以这个时代其实是人的取消越来越快。

凤凰网文化:您也说人机互动,其实人的主动性加强。

陈传兴:对,因为手机或数码相机是器官的延伸。只是一种仿生状态,一种模拟想象,好像我们的第三只眼等等这样,不断的看,其实我们只是不断的取消我们自己。

诗的国度一定有灰尘一定有风沙

凤凰网文化:您执导的《他们在岛屿写作》的片子,拍摄的是几位诗人,当时的缘起是什么?

陈传兴:我们年轻时候都一直念这些诗人的诗长大,在这些诗的国度里面得到了一种精神上的粮食。这些诗人就在台湾现代诗的发展里,都是很重要的代表,不管是作品,或者人。或者放在整个中国的现代诗史里面,都是绝对不容忽视的,所以我们当然会选择。

凤凰网文化:大陆的诗对您来说,会不会感到陌生?

陈传兴:绝对不会。在诗的国度不会因为文化差异,国家不同,我们就不能读里尔克,我们就不能读保罗·策兰,我们就不能读辛波丝卡。诗的国度就是诗。不必要理会外在的,那些不属于诗的国度的杂质。诗的国度一定有灰尘,一定有风沙。

这个时代对于摄影师和影像是成熟的

凤凰网文化:您的作品会不会跟政治有联系?有没有一些社会属性在里面?

陈传兴:我多年在芦洲拍浮生图的时候,为那个小镇的没落感到失落,青年人有一种反叛的思想。你可以看出来,我还是带着一种比较冷的,比较明朗的,不带任何主观的态度来看。我希望跟他们是共位的,这也是跟我同时代其他摄影家不一样的地方。

凤凰网文化: 70年代的台湾,在文学、音乐、电影各领域是不是都有一些不同形式的发展?

陈传兴:电影还没有,新电影是在80年代才有,那个时候的电影还是“三厅电影”(客厅、饭厅、咖啡厅)。那时候拍的有点像现在好莱坞的文艺爱情片,就开始唱一段歌,再讲一些国内现在致青春那种文艺腔的对话,接着唱一段歌,接着在海边跑一跑,浪打过来,你可以想象。基本上我还是保持一个比较有距离的观看。因为同一时间,我在台湾穿乡走镇,我希望更脚踏实地去观察,而不是读乡土文学论战。

凤凰网文化:您跟摄影界,包括大陆摄影界的互动多吗?不同类型的艺术家,您跟他们的交情?

陈传兴:我跟这边的互动不大,不管是学术界或摄影界。我是一个不太愿意在外面走动的人。但是我也透过论述,透过书写观察国内摄影的画展,所以我才会知道有骆丹、木格、塔可等新一代的摄影师,跟上一代的洪磊、刘铮等等,完全不一样的艺术表现。可以感受到整个国内摄影,其实已经由当初的草创摸索到了现在已经比较自主。当然之前有吕楠这种天才型摄影家,但到底他还是唯一一代独特的。

这个时代是成熟的,他们对于摄影,不管作为创作手段,创作的媒体,或安身立命的一种跟世界沟通的方式,他们都有一种自信,有一种从容,很难得。在文学里面看不到这个,在美术里面,电影,摄影更没有。这个也是可能就是你会感觉到说,国内的摄影是有它非常可以期许、等待的地方在。

凤凰网文化:王璜生提到中国摄影跟国外相比,失去了人文关怀的东西,台湾的情况也一样吗?

陈传兴:中国很大,各种各类都有可能。再者所谓转捩点,在急剧向前迈进的国家,各种流派,各种表现都有。那至于他们的好坏、优劣,这不是我们这一代人可以评判的,需要时间去沉淀的,去考验。评论也是留在未来。

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128