没人关心女性的性爱 | 上野千鹤子×铃木凉美

上野千鹤子 & 铃木凉美

上野千鹤子,日本女性主义先驱,其作品《厌女》《从零开始的女性主义》启发了无数女性。

铃木凉美,拍过100多部成人电影的“前AV女演员”,她将此段经历与观察写成学术论文后,被东京大学录取。

相差35岁的她们经历迥异:铃木在性交易市场目睹过男性低劣的欲望,已对男人彻底绝望;上野经历过无数次愤怒与失望,但仍对世界充满信心。

她们在2020年开始通信,围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等12个不同的主题,分享彼此的经历、剖析自我,试图探讨女性应该如何去爱、去摆脱困境、去活出自我。

下文即摘选自这些信件合集而成的新书——《始于极限:女性主义往复书简》。此次通信的主题是“恋爱与性”。

受困于“前AV女演员”身份的铃木凉美,真诚而近乎绝望地请教上野:“如何发现了相互尊重的性?”上野在回信中,直接指出“没人关心女性的性欲”,但同样也看到爱与性的包容与可能——

“恋爱是一种‘面对对方时极度清醒,以至于在旁人看来无比疯狂’的状态。”“单身并不意味着没有性属性,而性属性也不以‘成对’为条件。”

下文经出品发授权推送。

您明明饱尝

“将身心扔进阴沟”的性,

为何能对男人不感到绝望?

上野千鹤子女士:

这次的主题是“恋爱与性”,也是我不擅长的领域。经常有人请我写关于恋爱的专栏,写起来倒也没有什么纠结和障碍,但我不觉得它有多少写头。这恐怕是我对恋爱的态度使然。悲观地说,我对恋爱是疏离的。乐观地说,我是站在客观角度上看待恋爱。我没有结婚生子,也几乎没有体验过要花时间维系的恋爱关系,所以对我来说,恋爱在大多数情况下都与我无关。即便它就发生在我的眼前,正在朝我展开。

在我收到的第一封信中,您说您年轻时也经历过许多“把身体和灵魂扔进阴沟”的性事。在您把性工作和随意的性行为比喻为“扔进阴沟”的那一刻,我就在感官层面对这句话产生了深度共鸣。我恰好也不费吹灰之力地发现性本身就是将自己的尊严扔进阴沟的行为,而且在那之后,我在某种层面上充分利用了这一点。可即便活到了这个年纪,我还是不确定世上有没有可能存在“不把身体和灵魂扔进阴沟”的性。在上一封信里,我提到母亲临终前对我的第三个担忧是“我没有认真对待恋爱”。这兴许也是可怜我只知道“扔进阴沟”的性。

早在第一次与男性发生性关系之前,上高中的我就开始在涩谷的原味店卖内衣了。那家店的玩法是,男性顾客隔着单面镜挑选自己中意的女生,被选中的女生会被带到另一个装有单面镜的小房间,在“你看得到我、我却看不到你”的状态下,直接把内衣交给顾客。虽说隔着单面镜,但受光线角度的影响,我们其实可以大致看到另一侧的顾客。男人却认定没人看得到自己,开始放心大胆地自慰。只见他们把我刚褪下的内裤套在头上,把堆堆袜缠在脖子上,闻着胸衣抚慰自己。这一幕成了我对性属性的“男性”的初始印象。我第一次看到的男性性行为就是套着我的内裤手淫。也正是在那里,我第一次看到了男性勃起的模样。就这样,我在十六岁时把内衣和尊严“扔进了阴沟”。

铃木凉美

单面镜这一边是随时能被替换的我,另一边则是付了一万五千日元来自慰的男人。这滑稽至极的一幕至今根植于我的两性观中。我们显然是年轻的、穿着制服、单薄无力的人,没有被赋予任何尊严,只能被消费,甚至不被认为拥有任何思想或感情。对方对我喜欢什么、平时读什么书没有任何兴趣,唯一有价值的是,我是一个长着乳房的高中女生,会笑嘻嘻地把内裤递过去。但他们的模样也同样惨不忍睹。他们认定自己有单面镜保护,即便受尽女生的鄙视,被打上“恶心”的标签,仍不惜花光辛苦得来的报酬,购买我们故意用粉底弄脏的内衣,用它的气味抚慰自己,射精后心满意足地离开。

上高中时,我那些只能扔进垃圾桶的旧内衣可以轻松换成钱,所以我鄙视不付钱就得不到这种东西的大叔,也醉心于自己能拿着这样得来的小钱上街购买心仪的东西。恐怕大叔也瞧不起冲着钱来的愚蠢女生,醉心于自己可以用赚来的钱安全地和我发生间接性行为。被一面单面镜隔开的男女活在各自的故事里,似乎永远都没有交集。也许从根本上讲,我对男女关系的理解还停留在当时的状态。

我以如此滑稽的方式目睹了带有性属性的大叔,他们的形象与我通过漫画和电影了解到的恋爱与性没有任何联系。我是在不同的语境分别学到恋爱与性:恋爱是虚构的概念,性则表现为在我眼前射精后走人的大叔。但事到如今,我已经不知道两者之所以在割裂的状态下各自发展,是不是因为我对性过于绝望,所以把对恋爱的幻想困在了虚构的世界里。我也算经历过一些漫画般的恋爱,但使用的毕竟是同一具身体,现在回想起来,我感觉自己好像对两者都没有抱太大的期望。

我就是以这样的方式目睹了大叔的性欲。对这样的我来说,AV的世界接受起来特别地容易和自然。在那个世界,我不必抛弃脑海中可悲滑稽的男性形象也能活下去。也许我应该谈一场“不把肉体和精神扔进阴沟”的恋爱,借此更新心中的男性形象,努力重新燃起期望。但我没有做这项艰苦的工作,而是选择继续对他们的可悲感到绝望。在原味店就着内衣自慰的人让我感觉“对这群人说什么都没用”,“我根本不可能跟这种生物相互理解”。男人反复用AV里千篇一律的“性感女人”和“男人梦寐以求的场景”来满足自己,这又进一步固化了我心中的这种印象。

这种鄙视男人、自以为在利用男人的态度并不新鲜,泡沫经济时代那些一心攀高枝的女性可能也有类似的心境。她们反过来利用男人对女人那单纯而无聊的理解与性欲,钻进了他们的保护伞,在不纠正他们对女性的理解的前提下,自说自话谱写了自己的成功故事。然而,由于缺乏结婚生子这种明确而连贯的目标,我至今都无法领会在夜世界之外与男人交往有多大意义。即便找了一个近似恋人的人,把他当作出门约会或偶尔发泄性欲的对象,我也无法将他的感情与性欲和那些醉心于原味店与AV、活在自己谱写的故事中的男人区分开来。

现在有许多年轻女性敢对男人说“你们错了”,说“我不想被这样对待”。我之所以羡慕她们,觉得她们分外耀眼,大概有一半是因为她们心中还抱有“相互理解”的希望。也可以说,我羡慕她们是因为她们仍在不懈努力,试图将自己的故事与男人的故事磨合到一起,没有放下这份希望,我却早已放弃。在内心的某个角落,我依然觉得“跟他们说什么都是徒劳”,也许就是心中的这份感觉让我离那些敢怒敢言的女性越来越远。男人在AV女演员和性工作者面前展现的面孔是自私、可悲而无聊的。我见惯了那自以为是、惺惺作态、将自说自话的幻想强加于人的嘴脸,这使我疏远了“不把肉体和精神扔进阴沟”的恋爱,疏远了女性主义,疏远了与其他女性的团结。

长大成人多年之后,我才认识到自己有这样的问题。直到男性凝视赋予我的商品价值有所下降,我才发现鄙视男人也得不到任何好处。

铃木发过在银座拍的照片,写道,“银座曾是我当公关小姐的地方,如今因为疫情,风俗业的生意受到严重影响。”

因此,我想真诚地请教您:

看到您在信里说您年轻时也经历过许多“将身心扔进阴沟”的性事,我便擅自推测您应该也经历过“不将身心扔进阴沟”的性。不仅如此,您还把女性主义带进了东京大学的学术界,要知道那曾是一个男人的世界,不难想象您付出了血淋淋的努力,带头为女性开辟了一条路,至今仍在第一线积极发声。您深知男性是“扔下身体和灵魂”的阴沟,也有足够的经历和智慧尽情鄙视他们,可您为何能认真面对他们,而不感到绝望呢?我高中时不过是看到他们自慰便觉得自己已经看透,而您肯定有更多、更深的机会对男人灰心绝望,您为什么没有就此放弃,认定“跟他们说什么都是徒劳”呢?

无论是作为个人的性对象的男性,还是作为社会成员的男性,我都不抱什么希望。您是如何发现不尊重自己和对方的性毫无意义,又是如何发现了相互尊重的性呢?是什么样的契机让您对以前不讲尊严的性感到后悔呢?您也指出了男人是多么无趣,被比作“阴沟”也是活该,却从未放弃与他们对话,这又是为什么呢?

我对男人的看法至今还局限于高中时在原味店形成的印象,始终对他们灰心绝望,这恐怕与我不愿承认受过伤害的心态密切相关。在上个月的信里,您问起我进入性产业后,是不是不仅被社会污名所害,还在现场受到了实际的伤害。

进入性产业的经历让我在各方面付出了远超预计的代价。当然,仅仅是永远无法摆脱的过往污名就已经超出我年轻时的想象。如今有年轻女性咨询我“该不该拍AV”,我都会这样回答:你们可以告别“AV女演员”这份工作,却永远无法告别“前AV女演员”的身份。因为十九岁时想要的人生和现在(比如二十五岁、三十岁、三十五岁)想要的人生是不一样的,所以你将承受的风险远比当时想象的还要大。

铃木凉美的作品《资优》入选日本第167届芥川奖·直木奖候选作品名单

但正如您指出的那样,我付出的代价不仅限于挥之不去的“前AV女演员”身份。其实我当初决定隐退(我没有和整个行业断绝关系,毕竟还要写论文,只是没有继续拍片),是因为出道一段时间后,片酬开得越来越低,在片场受到的具体待遇也越来越差,而且感觉自己身处险境。当时还是凌辱类作品的全盛时期,说白了就是要折磨女性,让她们做明显违心的事情(受道德观念的影响,这类作品现在显著减少了)。已经过气的我要是想拿高片酬,就只能拍这种女性避之不及的类型。拍摄期间,有人点着了喷在我背上的杀虫剂,留下一大片烧伤的疤痕。我还曾被人用绳子吊在半空中,因烛火缺氧窒息。这样的生命危险看得见摸得着,让我开始抵触去片场。但我并不觉得自己受到了伤害,只是觉得“有危险”,也许是因为我接连不断地把身体扔进阴沟,就连“这具身体属于我”的意识都变得模糊了。隐退后,我在烧伤的地方做了文身,好让疤痕不那么明显。

岂止是夜世界里的男人。日常生活中遇到的男人哪怕没有金钱上的牵扯,他们也会说,“你AV都拍过了,肯定在吃药,就让我不戴套直接上吧”或“照着这部片子里的样子伺候我”……我听烦了,完全失去了享受性爱的念头。有过几次性关系的男性当着我的面一本正经地对他的朋友说:“哪个男人愿意和一个演过AV的女人交往啊。”这种事也是家常便饭。那些接近我的人,嘴里说的不管是“我不在乎你的过去”,还是“我被你的个性和智慧吸引,而不仅仅是你的身体”,我都无法认真面对,因为我觉得那些话很假。

当男人表现出爱恋与性欲时,我就会下意识地回到原味店的印象,顿时扫兴。而当性行为以我不情愿的形式发生时,我可能会感到“麻烦”“想早点回家”“厚颜无耻”或“恶心”,自己的身体却仿佛事不关己,比起尊严受到伤害的感觉,“男人果然一无是处”的心态还更重些。我不需要采取反对婚姻制度的立场,就走上了不想与男人这种生物共享人生的道路。看到那些男人在家庭之外发泄性欲的嘴脸时,我也感受到徒有形式的婚姻是多么没有意义。而母亲担心我越来越孤独,因为我无意寻觅伴侣,不想了解男性的真正魅力,“不把恋爱放在眼里”。

铃木凉美是《ELLE》《GQ》等杂志的专栏作者,她也时常参与讨论社会话题

前些天,我读了一本题为《永别了,我们》的书,作者是清田隆之,主题是身为男性的作者结合自己的反思谈论“男性”这种性别和女性主义。在广大女性的耐心劝说下,也许有越来越多的异性恋男性意识到了自己造成的伤害,并愿意笨拙地面对这个问题,哪怕他会在这个过程中受到伤害。许多女性似乎很欢迎这种态度,但我仍然半信半疑,总忍不住想太多,无法面对男人,有种被时代抛弃的感觉。

长久以来,我认定男人愚蠢得无可救药,别过脸去不愿多瞧。我能否正视他们,追求相互尊重的性和爱?答案依然悬而未决。说到底,我们是否有必要通过性与男性建立精神层面的联系呢?我也感到有必要走出“终将毫无结果”的犬儒主义,却又觉得摆脱对男性的绝望格外艰难。

不好意思,在恋爱和性这两方面都走投无路的我在这封信里提出了一连串的问题。我感到下次通信的主题“婚姻”也是一个牵扯到性爱的棘手问题。期待与您的下一次交流。

2020年7月10日

铃木凉美

恋爱是自我的斗争。

我要成为“女人”,

就需要“男人”作为恋爱游戏的对手。

铃木凉美女士:

哦,原来你十多岁时是个“原味少女”啊。

我在第一封信中写道,“我期望这代曾经的原味少女、援交少女能产生出新的表达方式,却至今没能如愿以偿”。没想到当事人竟然近在眼前,不禁激动万分。也许此时此刻,我正在见证“新的表达方式”与“新感觉”的诞生。

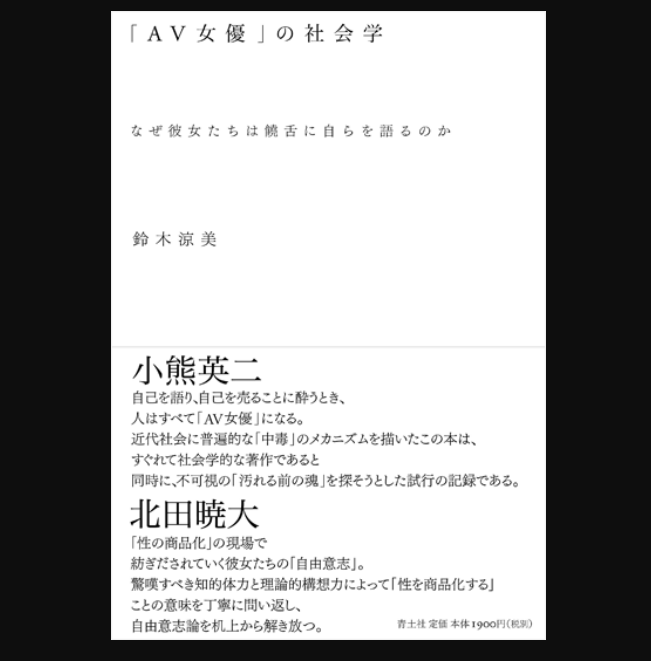

不仅如此,你在《“AV女演员”的社会学》中提到的逼迫女演员不断尝试过激玩法的成瘾机制,原来不单单是你作为旁观者看到的,还是你亲身经历过的。读到你在拍摄时留下了大片烧伤,还经历了充满生命危险的缺氧,我觉得胸口堵得慌。你是成功挣脱了,但正如媒体报道的那样,有些女性迟迟无法抽身,历尽苦楚,身心都留下了后遗症。想必你也不仅受到了身体层面的伤害,还感受到了精神层面的巨大屈辱与愤怒。尽管你对此轻描淡写,但你以前从未提过,不是吗?更令我感慨万千的是,你一直把这些经历藏在心里,认定自己无权称伤痛为伤痛。这种自虐与自尊正是女性的阿喀琉斯之踵,是这一行的男性多年来一直在利用的东西。这是自己选的路,没法跟任何人抱怨;做选择的时候就已经做好承担风险的准备,所以没有资格抱怨……但这并不意味着你同意他人对你为所欲为。不仅仅是你,恐怕还有许多女性对她们在现场遭受的(身体和精神上的)创伤保持沉默。

铃木凉美基于三年成人行业工作的研究《AV女优社会学》

“性爱”虽然是一个词,但“性”与“爱”并不相同。将不同的东西区别对待,总比不区别对待要好。长久以来,性和爱一直紧紧捆绑在一起,是“性革命”的一代切身实践了“区分性与爱”这句话。

不要误以为年纪越大的人对性就越保守。我们这一代人见证了60到70年代席卷全球的性革命。近年来,实验性性爱似乎成了备受关注的焦点,但一夫多妻制和开放式婚姻早就被我们这代人实践过了。当时还有所谓的“天使夫妇”,指双方之间鲜有性行为、只与伴侣以外的人发生性关系的特权伴侣。尽管在我看来,这无异于排他性的异性恋夫妇的翻转版。放在今天就只是无性夫妇在婚外寻觅性伴侣的老套戏码。看到漫画和博客中描绘的“性实验”时,我们很难不觉得老调重弹。看着那些从来没有也不愿意公开谈论性的年轻人,我甚至觉得年轻一代更加性保守。

毕竟有萨特和波伏瓦珠玉在前。在比我们稍年长的那代人看来,“萨特和波伏瓦那样的关系”就是知识分子男女的理想。不领证的事实婚姻,双方都对其他异性持开放态度,并在此基础上承认对方是自己终身的特权伴侣。即使性变得自由,爱失去了专属性,广大男女(尤其是女性)的心似乎仍被“命运的纽带”牢牢牵绊在一起。话虽如此,萨特与众多女性的关系仍令波伏瓦受尽嫉妒的折磨。

萨特与波伏娃在他们最爱的咖啡馆

性革命想要颠覆的是近代的性规范,特别是针对女性的双重性标准。那是“初夜”一词仍然存在的时代,可想而知当时的“性实验”与今天相比是多么具有“革命性”。

“女人忘不了她的第一个男人”……可笑至极。

“女人不可能同时爱上两个男人”……爱几个都行。

“女人不能在没有爱的情况下做爱”……一试才发现容易得很。

我们见证了福柯所谓支撑现代性观念的装置——浪漫爱意识形态(爱、性和生殖在婚姻之下的三位一体)瓦解的过程。性革命促进了它的瓦解。但这种装置建立在双重标准之上,针对男性和女性的规则并不相同。

男性以违反规则为前提,而女性被迫服从规则。在某次讲座中,一名老年女性听众发言道:“我没碰过丈夫以外的男人。我这辈子都守着他一个。”我立刻反问:“你是自愿的,还是被迫的?”她不假思索地回答:“被迫的。”要知道在那个年代,年长的女性谈论这种事情本就很不寻常。

在性的双重标准下,女人实践性革命的成本比男人更高。在学生运动中,有些男人在街垒的另一头尽其所能地利用在性方面比较活跃的女学生,却在暗地里对她们使用“公厕”这样的蔑称。到了90年代,我才得知“公厕”是当年“皇军”士兵用来指代“慰安妇”的隐语。那一刻的震惊怕是毕生难忘。我们当那些男人是“同志”,他们却以“皇军用语”称呼我们……只不过事到如今,也无法考证那是传承自“皇军”、还是人人都能想到的名称。

性的近代范式是“性=人格”。女人的“人格”会因为“出格”的性遭到玷污,男人的人格却不受性的影响。在“性=人格”的范式下,遭受性暴力的女性是“肮脏的”,出卖性的女人被视为“堕落的”。以前甚至有“沦落女”“丑业妇”这样的说法。而与“丑业妇”接触的男人似乎一点都不丑陋。人们普遍认为,男人无论怎么接触“堕落的女人”,都不会染上“堕落”。有一段家喻户晓的逸闻,说在明治时期,伊藤博文频频与“肮脏”的妓女发生不正当关系,结果有人在帝国议会上如此回应:“伊藤公的人格并没有被玷污。”不仅认为自己未被玷污,还将自身行为产生的罪恶感转嫁给对方,所以这种范式对男人而言无异于机会主义。针对性工作者的污名就来源于此。我们似乎尚未突破半个世纪前就试图摧毁的近代性观念。

近代性观念(只针对女性)规定“性和爱必须保持一致”。现在回想起来,浪漫爱意识形态是一种相当了得的伎俩,硬是把两种本不可能一致的东西凑在了一起。半个世纪过去了,我们终于得出结论,回归原点:性和爱是两回事,应该区别对待。认识是扭过来了,那这种变化又带来了怎样的影响呢?

性和爱是两回事,所以必须分别学习。我渐渐注意到,社会上出现了一批先学性、后学爱的年轻女性。而且她们学习的,是为男性服务的单向的性。对她们来说,性的门槛已经大幅降低,性的质量却迟迟没有提高。

“别扭女子”雨宫麻美说,她十八岁那年为了参加考试住进一家商务酒店,第一次通过酒店的录像系统看了AV。那就是她学习“何为性”的初体验。她在书中写道,这种无法摆脱的烙印促使她成为AV撰稿人。许多AV演员警告年轻观众:“不要误以为真正的性就是片子里的样子。”但对从未有过其他性经验的青少年来说,AV中的性行为就是至关重要的初体验,极大程度上塑造了他们对性的印象,影响非常深远。据说随着AV的普及,大批普通人开始学着演员的样子颜射,足见媒体的影响不可小觑。

事实上,媒体就是学习性爱的装置。我们正是因为事先通过媒体学习过性和爱是什么,才能为实际的体验命名。信息环境操纵大众,并非新媒体出现后才有的新鲜事。神话、故事乃至少女漫画都是学习装置,都能教会人们什么是恋,什么是爱。事后体验到相应的情感时,你就会意识到:“哦,这就是(通过那个故事学到的)恋爱啊。”这叫“经验定义”。没有事前了解的概念,就不能为经验命名。

当女性的性与爱仍联系在一起,性就是女人为了证明自己的爱而献给男人的东西,不然就是要尽可能高价转让的财产。1974年,山口百惠就在《一个夏天的经历》中唱出了“我要送你女孩最宝贵的东西”。没人关心女性的性欲,人们认为女人在这方面就应该是被动的。我尊敬的作家森崎和江写道,她年轻时在九州跟一名帝国大学的学生谈恋爱,对方吐露过这样的心声:“女人有没有性欲啊……”在那个年代,这可不是笑话。即便是现在,有性经验的少女之间仍会出现这样的对话:“为什么做了呀?”“因为男朋友想要啊。”“舒服吗?”“不怎么样。”看来这种范式仍然没有消失。换句话说,在这个女孩看来,性是一种自我牺牲,因为她所爱的男人想要,所以她把性献给了他。

电影《火口的两人》

到了后现代,人们逐渐意识到女人也有性欲,而且不仅是男人,女人也能感受到性带来的愉悦,这是一个巨大的变化。而且女性可以自由说出自己的快感了(我要赶紧补充一下,其实在近代之前的日本,人们普遍认为女性有性欲、有快感是理所当然的)。可即使是现在,“喜欢性”的女性仍会被扣上“淫荡”“婊子”的帽子,“对公开谈论性的女人提不起兴致”的男性也大有人在,可见陈旧的性观点似乎并没有消失。

愉悦也是要学的。男人的愉悦很简单,女人的愉悦学起来却费时费力。许多老一辈的日本女性一辈子都没有尝过性快感。70年代,保健师大工原秀子进行了一项面向老年女性的问卷调查,其中有一个问题是“性对你来说是什么”,不少老妇人如此回答:“性对我来说无异于苦差,只盼着早点结束。”

性高潮被称为ecstasy。拉丁语是ecstasis,意为突破稳定状态,可以翻译成“忘我”“入迷”或“陶醉”。性有顶点是上天的恩赐。因为这意味着它有终点。有人把性高潮比作“小死亡”。我遇到过一名能勃起但不能射精的男性。他的问题被称为射精障碍。“无法结束”的性肯定非常痛苦。有人解释说,这是因为他们无法接纳小死亡。没有“可以把自己交给对方”的绝对安全感,就不可能在别人体内迎来小死亡。只有确信自己一定能复活,人才能容许自己小死亡一场。

性是死亡和重生的仪式,它把我们带回到“生”,而非“死”。

吊唁之日,情欲最盛。——千鹤子

这是我当“俳人”时写的一首俳句。

情色否认死亡。前线士兵找女人交欢,恐怕也是为了抵消对死亡的恐惧。

我想再引用一段自己的文字,其中难得地提到了情色经历。我与伊藤比吕美合写过一本很少有人看过的书,题为《巫女与审神者》。在诗人比吕美的触发下,我一反常态,不由得发挥了这样一段。

性交时,我的身体呼喊着“我想活,我想活”,呼喊着“我想高潮,我想高潮”。

我听到了身体的呐喊。让身体去往高潮。

而我也,攀上顶点。

决不能认为女性的愉悦是被动的。人只有主动感受才能品尝到愉悦。女方若没有主动去“感受”和“沉浸”,只是重复同样的程序绝对无法体验到愉悦。

你说你在三十岁之前和很多男人发生过性关系,却没有“恋爱”过。对我们这代人来说,“恋爱”是一个特殊的词语。团块世代也许是被浪漫爱意识形态洗脑最严重的一代人。而洗脑装置就是少女漫画与电视剧。年轻时狂热追捧《凡尔赛玫瑰》,上了年纪之后又为《冬日恋歌》心潮澎湃的正是团块世代的女性。她们大概也是渴望真命天子、相信红线传说的最后一代人。

电影《冬日恋歌》

1968年,思想家吉本隆明的《共同幻想论》出版上市。书中的论述由“共同幻想、对幻想、个人幻想”三部分组成,却很少有男性评论家关注“对幻想”。但常读吉本论著的女性(包括我自己)都被“对幻想”这个概念深深震撼了。因为他在人们普遍认为“恋爱不是用来讨论,而是自然而然坠入的”年代向读者表明,恋爱是一个“值得讨论”的思想课题。哪怕是在性与爱分离之后,对特权伴侣的幻想也没有消失。还记得当时广泛流行这样的说法:“听说他和某某在搞对幻想呢。”现在听来只觉得好笑。尽管异性恋已被相对化,但我仍然觉得,即使是在LGBTQ(性少数)人群中,对“伴侣”的信仰也没有消失。

“恋爱”是日本近代才出现的译词。近代之前有“恋慕”“好色”之类的说法,却没有“恋爱”这样的表达。到了近代,男女被迫成为赤裸裸的个体,作为“新的男人”和“新的女人”一起被召唤进入恋爱这个“自我的斗争”的游戏场,成为玩家。据近代文学史,“新的男人”比“新的女人”更早诞生。当“新的男人”问,有没有“新的女人”能与他们对等地开展恋爱游戏时,《青鞜》的女人举起手说“我们在这里”。

对《青鞜》的女人而言,“自由恋爱”仿佛是拥有神奇魔力的咒语。女人在别处都无法与男人享受同等待遇,唯独在自由恋爱的游戏世界里,她们能与男人平起平坐,在某些情况下甚至可以扭转局势,牵着男人的鼻子走,统治或操纵男人。

抢走中原中也情人的小林秀雄在《致X的信》中写道:“女人要求我做一个男人(而不是一个人)。这个要求让我猛然一惊。”

女人不能也不被允许成为女人以外的任何东西。对女人来说,将男人与“人”剥离,让他变成赤条条的“男人”,就是在对等条件下玩恋爱游戏的前提。

恋爱是自我的斗争。我要成为“女人”,就需要“男人”作为恋爱游戏的对手。而且我深刻认识到,我对女性身份的认同依赖于男人的存在。我也正是因此才意识到自己是一个“异性恋的女人”。当我意识到自己的性别认同是异性恋时,我便不由自主地想去寻求男人,也确实那样做了。

然而,在恋爱这种游戏中,女人的赌注和男人的赌注从来都不对等。当女人拿自我下注时,男人只押上了一小部分。这就是为什么《死之棘》中的妻子坚持要丈夫把一切都押上。也正是出于这个原因,吉本隆明在《共同幻想论》中深入探讨了岛尾敏雄的《死之棘》。

小林秀雄还说过“女人是我成长的地方”。

我至今相信,恋爱是谈了比不谈好。因为在恋爱的游戏场上,人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台,你要夺取对方的自我,并放弃自己的自我。我从不认为恋爱是一种放纵的体验。在恋爱的过程中,我们受到伤害,也互相伤害,借此艰难地摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线,以及对方那条无法逾越的自我界线。我向来认为恋爱不会蒙蔽一个人的双眼,恰恰相反,恋爱是一种“面对对方时极度清醒,以至于在旁人看来无比疯狂”的状态。跟一个爱上窝囊废的女人列举男方的多少缺点都是徒劳,因为她早就一清二楚。正因为对情人的弱点了如指掌,才能比其他人更残酷地伤害对方。

电影《花束般的恋爱》

为人父母之后也会有类似的体验,但亲子关系存在压倒性的不对称,而且由于“母性”被过度神化,成为父母的男女很难意识到自己的自我主义。我之所以没有成为母亲,多少也因为我害怕自己在无路可逃的不对称的权力关系中站在强势的一方。而恋爱是在对等的个人之间展开的游戏,所以我们可以对恋人大胆放言:“不愿意就走吧,你有离开的自由。”

当然,也有建立在支配和控制之上的关系,比如存在暴力的家庭关系,一方用暴力使对方就范,使其无法“离开”。或是选一个本就比较容易控制的弱势者,让对方依赖自己。但“自我的斗争”之所以是与对等的对手开展的游戏,是因为只有对手旗鼓相当,游戏才有趣。

肆意践踏他人的自我是一种野蛮的行为。但我们正是在还不知道自己是谁的时候,将磨破发红的自我暴露在他人眼前,并要求他人也这样做,最终在这个过程中构筑起“自我”。只有在恋爱的游戏场上,我们才被允许这样做—我将踏入你的自我,也让你成为我人生的一部分,因为我“爱”你。

再补充一下,恋爱绝不是死死捍卫自我界限的游戏,而是通过狠狠品味与自己不同的他人的反应,同时了解自己和他人的过程。在此过程中,我们也能确认“他人与自己存在绝对的隔绝”,“我们永远无法拥有或控制他人”。恋爱非但没有使人与人相融,反而引领我们走向孤独。而这种孤独是多么畅快。我曾写过这样一句话:“所谓成熟,就是提高他人在你心中的吃水线。”正是通过这种“殊死搏斗”,我才能对他人更加宽容。

就算不进行这种野蛮的行为,人也能活下去,也可以做爱,也可以组建家庭。我曾怀疑许多结婚生子的女性是否真的是异性恋。(除去经济上的依赖)她们在心理上对丈夫几乎毫无依赖,而且似乎没有意识到自己具有性属性。她们应对方的要求发生性关系,按照习俗和规范结婚生子、成为母亲,但我不知道她们是否曾为了成为女人而迫切地需要男人。我甚至觉得,男人需要女人来成为男人,可许多女人似乎并不像他们那样需要男人。

电影《横道是之介》

话说回来。

有一阵子,我读了很多“卡萨诺瓦综合征”和“慕男狂”的回忆录。这些男女是性革命的亲历者。在生命的最后时刻被问及“这辈子最美好的性体验是什么”时,他们都给出了一个平凡的回答——与爱人心意相通,水乳交融。没想到性经验极度丰富的男女在人生末尾回忆起的“最美好的性体验”竟是性爱合一的极致。但我不认为这是陈腐的表现。性是性,爱是爱,它们本不相同,偶尔会重合,有时则不会。一个人如果经历过性和爱偶然重合带来的至上幸福,那应该是非常幸运。而且一个人能分辨出高质量的性,也正说明他经历过许多质量不那么高的性,不是吗?

性的光谱涵盖了暴力到交欢的种种层次,爱的光谱也涵盖了控制到自我牺牲的种种层次。无论是性还是爱,都完全不需要理想化。但你若想在有限的人生中将时间和精力等有限资源用到极致,体验高质量的性和高质量的恋爱肯定比不体验要好。因为在人际关系层面,两者都是麻烦又棘手的东西。最终有多少回报,完全取决于你投资了多少。

“不过是性罢了”,“就这种程度的恋爱而已”……如果你抱有这种想法,那回报也就只有这么一丁点。人只能得到自己所要的。

在对男人抱有巨大期望并投入大量心血之后,我在90年代与森崎女士开展了一次题为“未竟之梦”的对谈。“未竟之梦”四个字里包含了渴望“对幻想”却最终没能如愿的感慨。那时我已经从命运纽带的“幻想”中觉醒。而梦醒之后,性的身体、单身者的性身体依然存在。我认为在后现代的性多元中,从“成对”之梦中苏醒的“单身者的性身体”问题仍然没有得到解答。单身并不意味着没有性属性,而性属性也不以“成对”为条件。对于这个问题,所谓性少数群体的态度要比异性恋者认真得多。

不过随着我年龄的增长,这个问题不再那么迫切,也不知这是幸运还是不幸。吉本隆明留下了一个哀伤的概念“生理迫使的成熟”。即使一个人实际上没有成熟,年龄和衰老也会强迫他对很多事死心,即变得达观。性欲与生命力相关。实际上,在我的体力多到可以“扔进阴沟”的时候,“扔进阴沟”的行为就已经越来越难实现了。因为一旦认识到时间和精力有限,就必须优先做自己想要做或应该做的事情。于是在我的人生中,一度无比紧迫的性被逐渐调低了优先级。

我曾随口对女性解放运动旗手田中美津提起:“性欲降低以后,人生就变得平和了。”

据说她听完之后喜滋滋地告诉别人:“上野女士跟我说,‘没了性欲,人生就变得平和了。’”

这话绕了几圈又传进我的耳朵。后来我有幸再次见到她,便要求她稍加纠正:“美津女士,我的原话是性欲‘降低’,可没说‘没了’啊(笑)。”

老年阶段的性和爱又是怎样的呢?对我来说,这是一个未知的世界。对你来说,大概是连想象都很困难的未来吧。

能使你充盈、教你认识自己的,是“爱”而非“被爱”,是“欲想”而非“被欲想”。没有性和爱,人也活得下去,但“有”比“没有”确实更能丰富人生的经历。

(请容我画蛇添足一下:我并不否认“为人父母”也是这样一种经历,尽管我没有选择这条路。)

2020年7月24日

上野千鹤子

本文节选自

《始于极限》

副标题: 女性主义往复书简

作者: [日] 上野千鹤子 / [日] 铃木凉美

出版社: 新星出版社

出品方: 新经典文化

译者: 曹逸冰

出版年: 2022-9-20

为您推荐

算法反馈精品有声

热门文章

精彩视频