欧洲人为什么爱画裸体?

独家抢先看

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文与地理

在这里读懂艺术

作者:朝乾 / 编辑:Alicia

在人类漫长的历史中,诞生了无数的艺术佳作。艺术品并不是一个普通的人造物品,艺术家在创作时倾注了自己的情感与想法。要想读懂艺术品,就必须读懂艺术家所要表达的情感与想法。此外,艺术家所生活的环境与学习艺术的过程,都深刻地影响艺术品的内容、形式和风格。所以,一幅画作中所蕴含的秘密,往往要到画外去寻找。

今天我局隆重推荐的图书——英国DK公司出品的《DK艺术博物馆》,就是一部引导人们读懂艺术的好书。这部书图文并茂、印刷精美、内容充实、体例独到。一书在手,不必长途跋涉,就能饱览全世界的艺术珍品,品读艺术品背后的内涵。

《DK艺术博物馆》

艺术品中的秘密

众所周知,艺术品反映了不同时期艺术家的内心世界,在风格上从属于不同的流派与艺术潮流。以近现代欧洲艺术为例,先后经历了文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、学院派、印象派、抽象艺术等艺术潮流。

这些潮流的诞生,一方面是艺术风格本身的迭代,就好比印象派是对学院派的批判与纠偏,反对细致入微地描摹静物,而更喜欢到野外去捕捉转瞬即逝的光影、色彩。

莫奈毕生都在追求对瞬时色彩与光影的捕捉与表达

这也是印象派最重要的艺术主题

(图:莫奈《阿让特伊流域的孤舟》)▼

而决定艺术风格更重要的因素,是当时的社会风俗与时代精神。比如文艺复兴时期的艺术品,体现出鲜明的世俗化倾向,西斯廷圣母眼中饱含着母性的慈爱,与中世纪神情木讷、形容枯槁的圣母像有很大的区别。这是因为,文艺复兴本就是将人从神学的桎梏中解放出来的思潮。

不同于以往的冰冷僵硬

拉斐尔笔下的圣母显得更加温柔仁慈

(图:《西斯廷圣母》)▼

法国艺术批评家丹纳(1828-1893)认为,那些按照不同派别陈列在美术馆中的艺术品,就像标本室里的植物一般。植物的形态与其土壤、生态环境密切相关,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,只因“水土异也”,艺术也是一样。

所以在丹纳看来,艺术的形态取决于其所生长的环境。艺术家和他创作的全部艺术品,都不是孤立的,而是隶属于同时同地的艺术流派或艺术家家族,而这些流派与家族本身还包括在一个更广大的总体之内,那就是趣味与之一致的社会。而社会就是艺术生长的土壤与环境。

丹纳不仅在艺术研究领域有所建树,在文学、哲学、历史等方面也同样成就不菲。

(图:伊波利特·阿道尔夫·丹纳)▼

决定艺术形态的主要有种族和历史形势两大因素。就种族而言,一方水土养一方人,不同的种族有着不同的社会习俗、审美趣味。

以欧洲为例,拉丁人和日耳曼人的艺术存在很大的区别。拉丁艺术更注重外在形式的完美与和谐,比如意大利文艺复兴绘画中的人体,各部分的比例都是十分匀称的,其构图也往往是平衡而稳定的。拉斐尔的多幅圣母子,几乎都采用最稳定的三角形构图。

非常稳定的构图

(图:拉斐尔《草地上的圣母》)▼

而日耳曼人的艺术,更注重事物的本质与真相,哪怕真相是丑陋而粗俗的。比如鲁本斯绘画中的人体,往往过于健硕而粗俗,而画面也充满了动感,其所体现的是一种旺盛的生命力。

鲁本斯笔下的人物充满了健康的生命活力

(图:《劫夺留西帕斯的女儿》)▼

如果说地理环境与民族性格是常量的话,那么历史就是变量。比如哥特式艺术,体现的是一种宗教迷狂和厌世心态,是一种对彼岸世界的迷恋与幻想。而这种充满病态美的艺术,产生于欧洲文明严重倒退的中世纪时期。当时,由于现实生活没有任何乐趣与希望,人们才将灵魂寄托于宗教世界。

在中世纪,宗教扮演着十分重要的角色

(图:英国林肯教堂,Wiki Common)▼

丹纳的“环境决定论”确实很有说服力。以中国艺术为例,如果比较陕西人范宽与江西人董源的山水画,很明显能看出南北差异。

(图:左-范宽《溪山行旅图》,右-董源《江堤晚景图》)▼

不过,艺术家并非机械地受环境影响,有的艺术家会反抗自己的民族、挑战自己所生活的时代,这在现代艺术中表现得尤为明显。当生活越来越富足、有序时,我们的艺术品却充满了支离破碎的形象、杂乱无章的线条、躁郁不安的色彩。

《DK艺术博物馆》一书中不仅展示了大量艺术作品

也解读了艺术家的生活环境与艺术风格

(图:《DK艺术物馆》,左右滑动查看)▼

所以,艺术品未必是直接地、正面地映射现实环境,有时所观照的是社会的不同侧面,甚至是以一种扭曲的形式反映艺术家所处的环境。

丹纳的理论是一把了解艺术品的钥匙。要读懂一件艺术品,不仅仅需要凝望作品本身,更需要读万卷书、行万里路,了解艺术家的生平,知晓其所生活国度、时代的风土人情、历史背景。

古希腊的雕塑艺术

1820年,希腊农民伊奥尔科斯在米诺斯岛,发现了一尊白色大理石女性雕像,这就是著名的断臂维纳斯。断臂维纳斯恐怕是最具知名度的古希腊雕塑,它完全合乎黄金分割的比例关系。

这座符合人体黄金比例的维纳斯雕像

是举世公认的女性人体美的典范 ▼

但是,这样一件杰作不可能是孤立的,古希腊人的雕塑艺术,也不可能骤然达到如此高度。除了断臂维纳斯之外,古希腊还有大量雕塑杰作存世,比如掷铁饼者、执矛者、萨莫色雷斯岛有翼的胜利女神……这些作品有着相近艺术特征,他们根植于相同的土壤,那就是古希腊文明。

《持矛者》▼

古希腊之所以盛产雕塑艺术,是由其文明的特性决定的。而古希腊文明的特性,又是由其地缘格局决定的。

希腊位于巴尔干半岛的南端,属于典型的地中海气候,一年中大部分时间气温不冷也不热,日照充足。希腊“没有酷热使人消沉或者懒惰,也没有严寒使人僵硬迟钝”。所以古希腊人不需要大量食物来维持热量。也不需要厚重的衣服保暖,是一个身体与头脑和谐发展的民族。

希腊的位置 ▼

此外,希腊土地贫瘠、山脉众多,但是爱琴海沿岸风景优美,空气能见度高,所以能供养眼睛、娱乐感官的东西多,能吃饱肚子的的东西少。这样的环境孕育了一个生活简单、身材苗条的民族。他们擅长捕捉物体轮廓、善于计算物体比例关系,所以古希腊有着高度发达的几何学。

在这里可以远眺蔚蓝的爱琴海

这样的美景令人不禁心生向往

(图:波塞冬神庙,Wiki Common)▼

在历史上,古希腊经历了一次黑暗时期——野蛮的多利安人入侵。在多利安人的影响下,古希腊城邦普遍十分尚武,尤其是斯巴达。城邦的公民除了参政议政、观看戏剧外,每天要花费大量时间在公共的健身场锻炼身体、比试武艺,把身体练得既强壮又柔韧,行动既迅速又协调。古希腊人丝毫不以裸体为羞耻,奥运会上比赛的健儿,都是脱得一丝不挂的。古希腊人对于比例协调、骨肉匀停、轮廓分明、线条流畅的完美裸体,有着由衷的热爱。

不仅是在古希腊,后世的众多艺术家也进行了裸体的描绘,充分展现了人体之美

(图:《DK艺术物馆》,左右滑动查看)▼

此外,古希腊的宗教并不存在一个与现实世界完全对立的彼岸世界,奥林匹斯诸神同样有着凡人的七情六欲,如宙斯的沾花惹草、赫拉的善妒多疑、阿瑞斯的暴躁易怒、阿芙罗狄忒的水性杨花。从《荷马史诗》可以看出,神区别于人的特点,除了永生就是高大而健美的身体。所以在古希腊人眼中,奥运会冠军拥有最完美的身体,是“半仙之体”。

奥林匹亚,大型裸奔现场

(图:奥林匹亚的体育场)▼

古希腊的雕塑,就是根植于这样的土壤中。不仅艺术水平很高,而且有着鲜明的艺术特征。那就是富于理想主义,不追求个性的逼真,而追求共性的完美。古希腊的雕塑,表情一般都很平静,只有这样才符合共性。雕塑的身体比例,必须符合黄金分割的几何定律,骨骼与肌肉都趋近完美。而在现实中,像这样完美的肉体是不存在的。

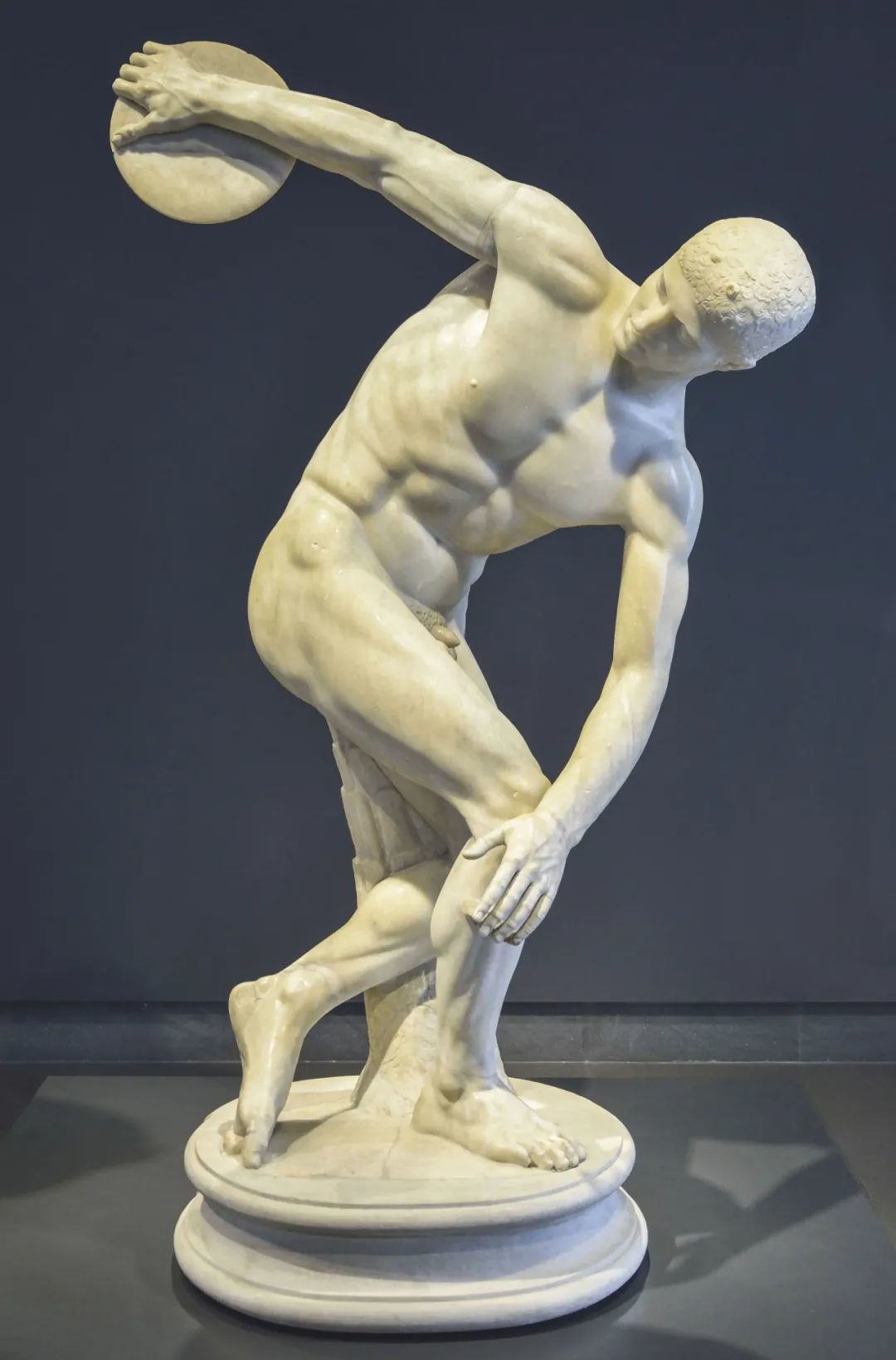

掷铁饼是古希腊非常流行的体育项目

这尊雕像虽然是静态的,却给人一种运动感

仿佛运动员随时舒展身体,铁饼脱手而出……

(图:《掷铁饼者》)▼

古希腊人比较注重形式美,也就是数学比例的协调,无论是建筑还是雕塑都要符合几何定律。比如希腊雕塑的脚,往往第二个脚趾最长,这就是所谓的希腊脚。希腊脚在生理上属于一种畸形,容易导致脊柱、骨盆的疾病。但古希腊人认,这种脚是最具有美感的,不论男神还是女神都有一双希腊脚。

希腊脚可谓是希腊雕塑的一大特色

(图:《阿尔勒的维纳斯》局部)▼

因此,如果把古希腊艺术比做一株植物,那么断臂维纳斯、掷铁饼者就是其中长势最高的枝叶。但是要解读枝叶的奥秘,还需要对整株植物以及其所根植的土壤都有所了解。

荷兰黄金时代的绘画艺术

从16世纪后期开始,北尼德兰从西班牙的殖民中独立出来,成立了荷兰共和国;到1772年,荷兰在战争中输给了法国,遭遇了“灾难年”,中间这段时间被称为荷兰的黄金时代。黄金时代的荷兰人,不但主宰海洋,资本主义工商业获得大发展,而且涌现了众多杰出画家,比如伦勃朗、扬·维米尔、弗兰斯·哈尔斯等等。

居住在尼德兰地区的是日耳曼人,这片莱茵河下游的三角洲,古时候遍布森林与沼泽,一天之内会被海潮淹没两次。然而,经过日耳曼人长达数百年的不懈改造,这片土地成为欧洲最富庶的国度,单位面积能养活最多的人口。

“尼德兰”的意思是低地国家

(图:荷兰的位置 )▼

在丹纳看来,与南欧的拉丁人相比,日耳曼人感官不那么敏锐,对外在形式并不那么在乎,但是心智更加理性与实际。所以日耳曼人对艺术内容的重视高于形式,更注重反映个性的真实,如养尊处优的贵妇、活泼奔放的吉普赛女郎,勤劳憨厚的仆人,精明狡猾的守财奴、放荡不羁的酒鬼,等等。

荷兰诞生了众多成就斐然的艺术家

书中也用了不少篇幅介绍他们的经典画作

(图:《DK艺术物馆》,左右滑动查看)▼

此外,荷兰气候更冷,需要厚重的衣服御寒,身体比例并不像南欧人那样匀称,而且日耳曼人有着淳朴的羞耻感。所以,荷兰画家并不热衷于画裸体,即便画裸体,也不追求身体各方面的完美,而是如实地反映个体的特征。

此外,日耳曼人是浪漫主义潮流的源头,作品更强调对强烈情感的表现。所以荷兰绘画中的人体,洋溢着饱满的生命力。比如《倒牛奶的女仆》,主人公专注而平和的表情,微胖的身躯,体现了富足承平的环境所滋养的生命力。

(图:扬·维米尔《倒牛奶的女仆》)▼

那么,同是日耳曼人国度,为什么德国与英格兰的绘画艺术不如荷兰发达呢?这是因为,过去居住在茂密阴郁的森林中的德国人,形象思维不足,更热衷于理性与思辨,抽象思维过于发达。而英格兰在历史上经历了多次外敌入侵,导致其人民好勇斗狠,意志过于顽强,思想过于实际,而想象力不足。

亨德里克·阿维坎普是荷兰重要的风景画家

其擅长描绘人们在冬季冰场上进行娱乐活动的场景

(图:Enjoying the Ice near a Town)▼

而荷兰人所居住的环境,地势低平,空气潮湿,天气多变。荷兰的田野缺乏山脉轮廓,但是在阳光和云朵的作用下,光影色彩变幻莫测。这也就导致荷兰的风景画异常发达,而且对色彩、光影重视高于线条轮廓。比如伦勃朗就以独特的光影效果而著称。

此画为伦勃朗受雇于阿姆斯特丹射手连队为其所作的肖像画,

它展现出伦勃朗在光影运用方面独树一帜的风格

(图:《夜巡》)▼

此外,艺术品买家的审美趣味也在很大程度上决定了艺术品风格。意大利文艺复兴绘画的买主是财力雄厚的教皇、大主教、权贵,比如佛罗伦萨的美第奇家族,因此多以覆盖整面墙、整幢建筑的壁画、天顶画为主。而荷兰黄金时代绘画的金主,主要是信仰新教的城市小资产阶级,他们勤俭持家,反对铺张浪费,所以用来装饰墙壁的小品画在荷兰特别发达。

这样小巧又具有装饰性的画作深受荷兰城市小资产阶级的喜爱

(图:《戴珍珠耳环的少女》)▼

《DK艺术博物馆》一书,包含了2500余件艺术品,这些艺术品分布在全球500多家博物馆、美术馆中,时间跨度从史前到21世纪,长达3万多年,地域也不限于西方,而是涵盖了世界各大文明。

END

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

为您推荐

算法反馈精品有声

热门文章

精彩视频