王嘉乐 | 艺术与权术:清康雍乾三朝的宫作松花砚

独家抢先看

本文作者王嘉乐博士

摘要

松花砚创制于康熙三十年(1691)左右,雍正六年(1728)以后,逐渐形成年节前批量成造的惯例,此惯例一直维持至乾隆十年(1745)前后。乾隆三四十年间,集中成造了一批品质较高的松花砚,与康、雍两朝留样松花砚一同封存,以备后世瞻仰。宫作松花砚以盒砚为基本款式,其风貌的形成集合了皇帝与匠人共同的智慧,设计和成造过程中渗透着皇帝艺术统治的政治目的。厘清宫作松花砚的相关问题,有助于推进我们对于清代帝王着力创造的宫廷物质文化的理解。

关键词

松花砚;造办处;匠人;物质文化;宫廷风格

清代在造办处制作的砚台,一般被称为“宫作砚”。“宫作砚”中最具代表性和影响力的品类即为松花砚。清宫内务府造办处草创于康熙年间,其设立的主要目的和重要任务是创造一种能够代表清代宫廷的、独特的物质文化,其中,宫作松花砚以其成造数量之大,文化地位之高,设计风格之独特,成为清宫物质文化中的极具代表性的重要门类。

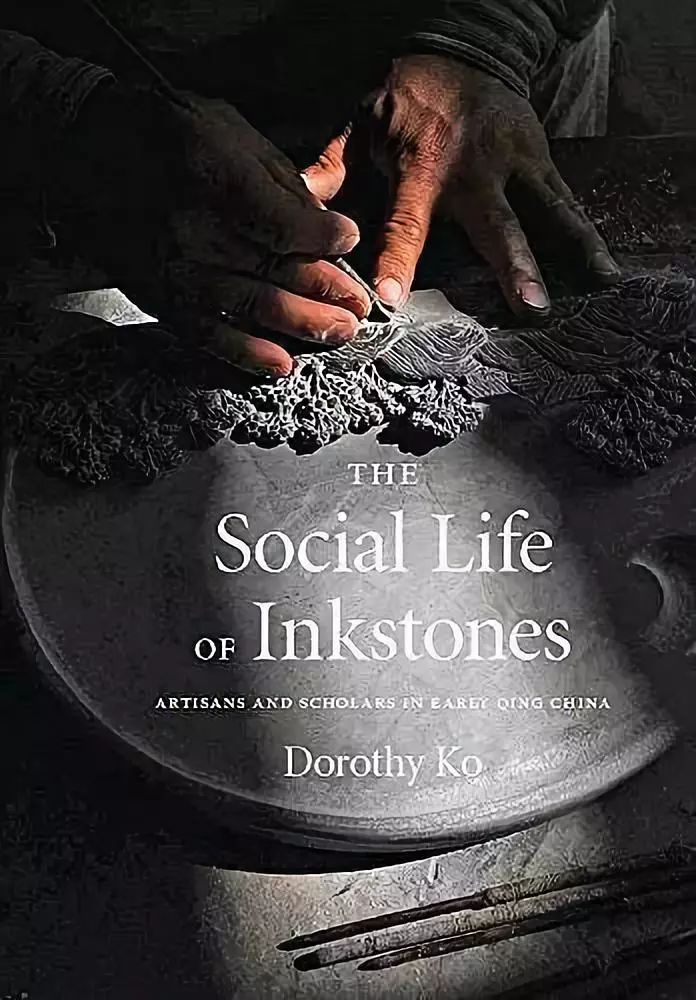

学界对松花砚的探讨迭有创获,相关研究成果主要集中于宫作松花砚的设计风貌与成造状况两方面。在松花砚设计方面,1993年,台北故宫博物院出版的《品埒端歙:松花石砚特展》,收录并介绍了台北故宫博物院所藏,原清宫旧藏松花砚89方,皆为康雍乾三朝宫作精品,图版清晰,为本文的写作提供了重要的实物资料。该书附有嵇若昕所作长文《品埒端歙——松花石砚研究》代序,该文较为详细和深入地探讨了康熙至乾隆朝宫作松花砚纹饰与型制,在学界影响较大。此外,嵇若昕另作《雍正皇帝御赐松花石砚》《乾隆皇帝、百什件和松花石砚》《清乾隆松花石蟠螭砚》,专论雍乾年间松花石御砚的相关问题。诸如此类探讨松花砚风貌的论作大都着眼于宫作砚的鉴赏层面,侧重论述皇帝的品位对松花砚设计的影响。2017年,高彦颐创造性地强调了工匠在清宫物质文化创造中扮演的重要角色,指出宫廷风格由皇帝与他的雇工们共同缔造。这一观点提醒我们,目前学界对于宫作松花砚品貌风格的认识似乎仍不够全面。陈锋探讨了造办处作坊的设置以及包括制砚匠人在内的各种匠人的工资标准和其他待遇,相关银两的来源途径与财政支出的关系,扩大了对造办处匠人的研究视野。

宫作松花砚的成造方面,学界探讨的重点往往集中于松花砚在康雍朝的制作数量与赏赐上。常建华指出,康熙二十二年(1683)至三十六年,清廷已经制成松花石砚,康熙三十七年起开始大量生产并赏赐群臣。前述嵇若昕《雍正皇帝御赐松花石砚》一文由雍正帝御赐砚出发,探讨了雍正朝造办处成做松花石砚数量与品类问题。相较于康雍两朝,乾隆年间松花砚的成造情况尚未见有系统研究成果发表。

本文将以内务府造办处《活计档》为主要史料,结合传世文物,探索内廷造办处制砚机构与人员构成,分析松花砚设计风格中包含的政治文化意涵,清理宫作松花砚成造状况及其用途,以期全面展示松花砚“宫廷风格”的创造初衷与制造过程。

台北故宫博物院

一、内务府造办处的制砚机构与人员

清宫松花砚的收拾成造单位以造办处砚作、牙作为主,参与制砚的造办处匠人涉及砚匠、牙匠、璇玉匠、刻字匠、镶嵌匠、漆匠、匣匠等诸多门类,参与制砚的机构和人员经历康雍乾三朝的发展,分别有所变更和调整,凡此均在一定程度上影响着松花砚的外观。

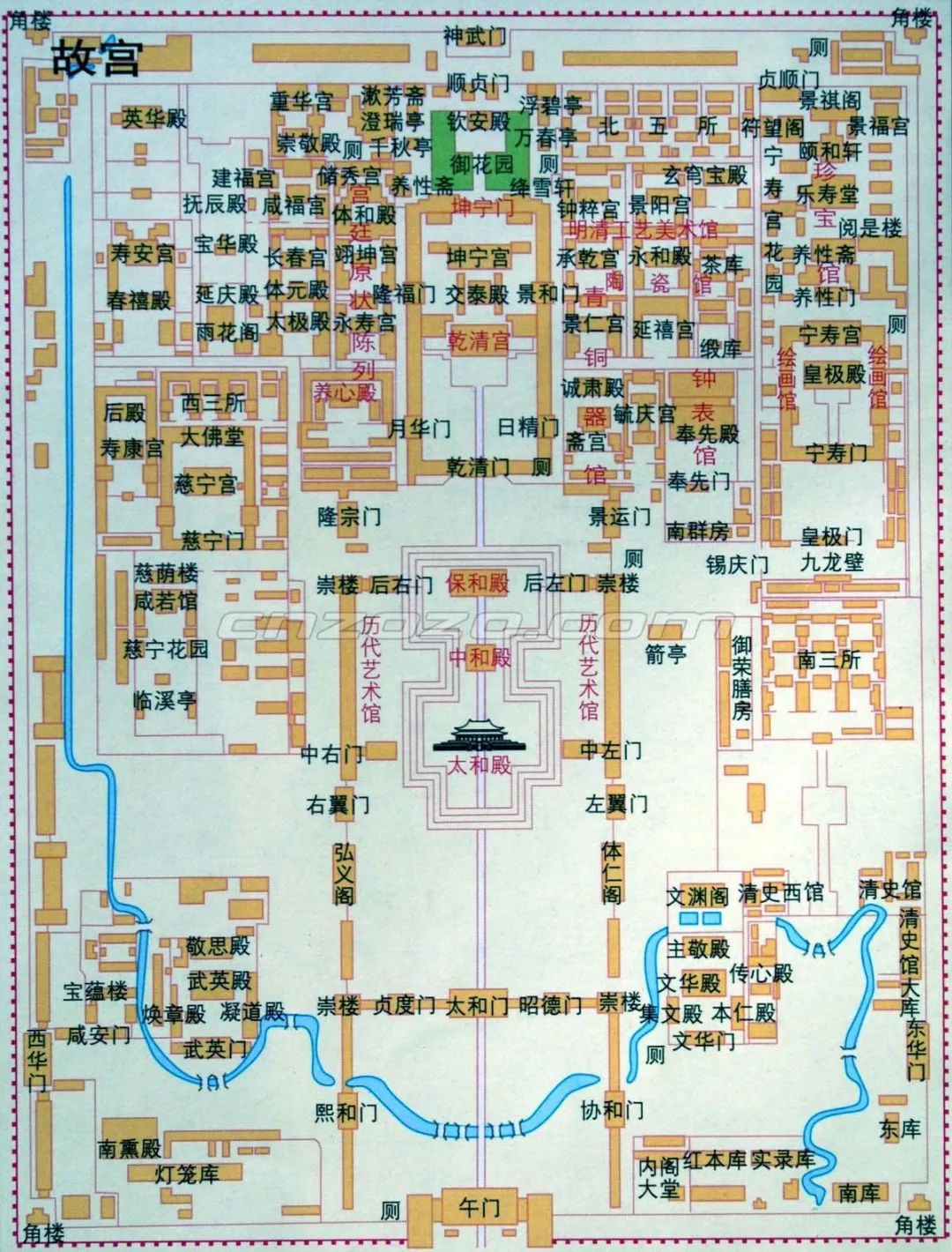

(一)造办处制砚机构

造办处草创于康熙年间,最初仅以作坊形式存在。一般认为,康熙初年养心殿已有作坊。砚作的具体设作时间,官书档案中未见明确记载,虽然康熙三四十年间内廷已经制成松花石砚,但并不能确定是否已设砚作。目前所知最早明确提及砚作的史料是光绪朝《大清会典事例》:“(康熙)四十四年奏准:武英殿砚作,改归养心殿,增设监造二人。”可知迟至康熙四十四年,内廷已有砚作,最初设于武英殿,后改归养心殿。康熙三十年,除裱作、满洲弓箭匠外,“其余别项匠作”俱移出养心殿,迁至慈宁宫茶饭房,并成立“造办处”。康熙四十七年,皇帝下旨要求养心殿匠役人等,俱移于“造办处”。或在此时,砚作匠役人等已悉数挪迁慈宁宫之茶饭房附近。康熙朝前中期,皇帝领导匠人创制松花砚,在砚品的设计和成造上投入了巨大的心血,故此时造办处砚作当是内廷十分重要的作坊之一,由于康熙朝造办处并未留下成造档册,该阶段砚作的具体运作情况尚无法确知。

《钦定大清会典事例》

雍正年间,造办处进入稳定运作期,与各作坊、库房平行的管理机构陆续建立,物品成造过程中形成的档册被完整保存下来。此时,造办处作坊规模快速膨胀,雍正二年(1724),圆明园亦设造办处,至雍正九年,已经有制砚匠人长住圆明园应差。乾隆年间,造办处作坊规模进一步扩张,除内廷及圆明园外,宫外亦设有作坊,匠役人等大规模搬挪出宫,至乾隆四十一年(1776),造办处活计凡可交出者,均在宫外作坊收拾,唯必须进内收拾的活计,才传唤匠役进内收拾。故此,乾隆朝成造的部分宫作松花砚,成造地点或许并非宫禁之内,这在某种程度上方便了宫廷与社会之间品位好尚的交流。

从雍乾两朝活计档记档方式来看,砚作虽曾独立设作,但其与牙作始终难分你我。二作在乾隆二十二年归入金玉作前,记档方式几经变化,雍正元年至雍正四年,镶嵌作、牙作、砚作共同记档,类目名称为“镶嵌作、牙作、砚作”;雍正五年,相关制砚活计档混在“牙作”类目下记录;雍正六年至雍正十年,砚作档案作为“附录”于牙作类目下记档,雍正十二年,类目名称顺序调整为“砚作、牙作”,雍正十三年,则直接称为“砚牙作”;乾隆年间,砚作、牙作分开记档,但牙作类目的档案中时常可见砚台成造的记录。同时,砚作也并非仅处理与砚台相关的成造事务,凡石质物品如石插屏、石图章、石字匾等亦由砚作负责收拾成造。

雍乾年间,造办处工艺类似的各作坊之间联系性强,匠役时常于各作行走做工,这些作坊的空间分布当彼此毗连,方便合作。乾隆二十三年,工艺相类的作坊大规模合并,砚作与镀金作、玉作、累丝作、錾花作、镶嵌作、牙作合并为金玉作。交叉对比乾隆朝活计档发现,时至乾隆二十二年砚作已不再独立记档,仅见以金玉作为类目的档案。这种各作匠人通力合作的制砚方式,极大地影响着宫作松花砚设计风貌的形成。

章乃炜等编《清宫述闻》

乾隆朝后期,清高宗对砚台的兴趣极浓,创作了大量的咏砚诗文。此时造办处首席作坊“如意馆”逐渐参与砚台的成造,除与仿古砚相关的活计外,如意馆在乾隆朝宫作松花砚的成造中扮演着至关重要的描样设计者的角色。如意馆原为圆明园内的房舍之一,乾隆年间成为与皇帝联系最为紧密的造办处作坊,馆内汇聚了大量造办处各工种匠役之翘楚,以“画画人”(内廷画家)最为大端。其成造活计类型往往视皇帝喜好而定,以绘画活计最为大宗。乾隆年间,行走于如意馆专长于不同材料媒介的匠人,在观念和技艺上彼此交流分享,成为了彼时宫作物品设计、创新的“头脑”。

以《品埒端歙:松花石砚特展》所载录的89方传世宫作松花砚来看,其“标准”款式为石质盒砚,实际上,档案中所见的雍乾两朝为木质砚盒配做松花砚的情况亦不在少数。雍正年间,漆砚盒为仅次于石砚盒的第二大门类,雍正帝在砚盒的设计和试制上倾注了很大的热情,在他的带领下,彼时造办处匣作成造了大量的各色砚盒。乾隆朝,嵌玉漆里的“四会款”紫檀木砚盒后来居上,甚至有赶超石砚盒之势,这类砚盒主要由广木作负责成造,除大量装配内府藏古砚、仿古砚外,另有部分交进金玉作配做松花砚。活计档内,最早于乾隆元年始见以广木作为类目的档案,该作主要处理硬木(如紫檀木)的加工雕刻,乾隆二十年后,内府兴起“紫檀热”,广木作的地位迅速攀升,四会款砚盒的成造大抵兴盛于此时。

嵇若昕著《品埒端歙:松花石砚特展》

宫作砚大都刻有铭款,且款铭的题刻往往与砚台的成造分离,通常砚台制成之后才由皇帝下旨写铭、刻字。砚铭或由皇帝亲自题写,或指定专人题写。乾隆年间,砚台琢制完成后,皇帝通常下旨,将砚背面落堂处抹样,交进懋勤殿由侍直翰林写铭,彼时于敏中是乾隆帝最常指派写砚铭的人选,乾隆三四十年间成造的大量松花砚砚铭基本全出自他手。雍正至乾隆朝前中期,砚铭写好后刻字作、砚牙作(金玉作)均曾负责刻字,可见彼时部分砚牙匠亦参与刻铭。乾隆朝后期,琢砚与刻字的分工逐渐细化,通常就近由懋勤殿刻工负责刻字。

总之,从康熙至乾隆朝,随着内廷造办处的发展完善,琢砚流程的日益成熟,以及皇帝对砚文化理解程度的精进,越来越多的内廷宫殿、作坊开始参与砚台成造,砚台设计、琢制、写铭、刻字逐渐由不同单位负责,呈现出细化分工的趋势。

于敏中像

(二)造办处制砚匠人

造办处行走人员主要由造办处官员与数量庞大的内务府包衣、民间好手匠役构成,此外,还有独立于造办处之外的太监往来穿梭,传达旨意。造办处匠人来源主要有二,一是在包衣旗人内选择,这部分匠人多被称为“家内匠”;二是在民间选择匠人好手行走,这部分匠役主要分为南匠、招募匠(外雇匠)两种。两类来源不同的匠役内部又分不同等次,匠役人等往往根据各自专精分派各作。其中,在物品成造过程中负责稽查匠役、督催活计的监造人员亦在内务府包衣中择选,部分拔擢自家内匠,这部分人起着保证宫作物品质量、把控物品风貌的重要作用。此外,大量行走于各作的学徒工绝大部分为家内匠,这些学徒工大都负责一些简单基础的工作,雍正朝中后期,砚作学徒工亦参与了松花砚的琢制。南匠为各省督抚及织造官选送进京的匠人,南匠内部亦有等次高下之别,招募匠(外雇匠)为造办处缺乏人手而在民间招募的匠人,他们大都不固定行走于造办处,完活即走。康雍乾三朝松花砚成造数量巨大,参与成造砚台的匠人兼涉上述三种,其中,南匠发挥的影响力最大。

按工种分,除了为砚刻铭的刻字匠和雕做紫檀木砚盒的广木匠外,造办处参与松花砚制作的主要有砚匠、牙匠和璇玉匠,其中后者主要负责砚台的镟磨抛光。如前述,造办处承做牙活的匠人往往兼做砚活,故在活计档内砚匠、牙匠常常混称。另外,在档案中留下蛛丝马迹的匠人都是水平、等级较高的南匠,他们通常兼通多种技艺,故活计档内有时并不以工种称,而直接称南匠,这些南匠大都来自江南和广东,自康熙朝至乾隆朝,广东逐渐超越江南,成为造办处好手牙砚匠的主要来源地。

据杨伯达的研究,康熙朝时牙匠主要来自江南,但彼时牙匠与砚匠是否如雍乾朝时那般混同,尚不明确。康熙朝具名砚匠目前可知的仅金殿扬、顾公望二位,前者效力内廷的时间较早,籍贯不明;后者名气较大,为清初苏州琢砚名家顾二娘之侄,后入嗣顾家。

杨伯达著《杨伯达说翡翠》

雍正朝,江浙仍是造办处牙砚匠的主要择选地。雍正至乾隆朝前期效力内廷的苏州籍南匠顾继臣在砚作地位较高,雍正二年二月,皇帝传旨砚作,要求将两方长方石砚砚面花纹改作,顾继臣直接拒绝了雍正帝的要求,称:“此砚改做不好的”,此举说明像顾继臣这样的一流南匠,在琢砚领域是具备一定权威性的。乾隆前期顾继臣已然成为砚作首屈一指的重要匠人,待遇位列南匠第二等。

乾隆朝,内廷开始要求广东官员选送牙匠进如意馆效力,迟至乾隆三年,造办处档案中具名牙匠已有六名来自广东,此时江浙牙匠人数锐减,终乾隆一朝,广籍牙匠后来居上,成为内廷成做牙活的主力。此间,乾隆中后期效力于如意馆的黄兆档载较详,影响力较大。黄兆于乾隆十四年粤海关监督选送进京,大致于乾隆朝前中期受到皇帝赏识,被挑选进如意馆行走。乾隆五十五年六月如意馆仅有牙匠黄兆一名当差,至九月底方有新牙匠补入。黄兆参与的砚活多涉及新砚做旧与砚盒设计成造,当是乾隆朝三四十年如意馆负责松花砚设计与款式创新的主力。

故宫地图

乾隆年间粤籍匠人大量行走于牙砚作(金玉作)、广木作、如意馆,数量和质量上当在南匠中占据绝对优势。前文述及,乾隆朝中后期嵌玉漆里的广州“四会款”砚盒忽而广泛流行于乾隆内府,赶超石砚盒,成为最受皇帝喜爱的砚盒类别。这种流变除与乾隆帝对文人砚、仿古砚的兴趣有所关联外,亦不可忽略此时大量行走内廷的粤籍匠人可能发挥的作用,或许正是他们在无形中影响着皇帝的审美和宫廷物质文化的好尚。

过去学界对宫作器物的探讨往往聚焦于皇帝的品位,受限于造办处活计档的性质,多数论著都强调皇帝的旨意在宫作器物设计方面发挥的作用,而将匠人置于依附和服从位置。然而,通过上述顾继臣对雍正帝旨意的违逆及其在认看古砚方面的权威性判断,我们发现不能仅仅将南匠看作是执行皇帝命令的手艺人,某种程度上,他们凭借在相关领域拥有的知识优势,担任着磨炼清帝鉴赏能力的教师的角色。康雍乾三朝,南来的行家里手们广泛参与宫作松花砚的设计和成造中,他们与皇帝一样都是宫作松花砚的缔造者。

Dorothy Ko著《The Social Life of Inkstones》

二、内廷恭造:松花砚“宫廷风格”的形成

松花石砚真正声名大噪,始于康熙帝的“创制”与推重。康熙二三十年间,皇帝以产自东北“龙兴之地”之石试制松花砚成功,此后各朝均有成造。整体来说,宫作松花砚在风格上一脉相承,与同时代其他砚品有着区分度极高的表域特征。这种“宫廷风格”历经康熙朝的广泛实验后基本定型,雍乾两朝又分别有所调整。其多元化的表面与创造性的设计中凝结着工匠的智慧、皇帝的品位,同时亦无声地彰显着宫廷物质文化凌驾于一般物质文化之上的权威。

(一)康熙朝松花砚多样化的“实验”性设计

康熙帝创制松花石砚,肇始于发现制砚良材——“盛京之东,砥石山麓”之石。据常建华先生研究,康熙帝1682年第二次东巡时,首次关注到“砥石”(即松花石)。彼时三藩平定,治国方略从武功转向文治。某种程度上,宫作松花砚的创制带有浓厚的政治目的,此间,我并无意否认皇帝对汉文化的热爱的确发自内心,但学习它、利用它以统御臣下、展示皇权,显然更接近皇帝的初衷。

康熙帝像

砚台作为重要的书写工具,北宋以降成为藏品,在士人的精神生活和日常生活中,扮演着至关重要的角色。时至清初,随着收藏市场的发展与端砚名坑的解禁,以江南为中心,琢砚工艺突飞猛进,围绕端歙砚品的琢制、消费、赠与、刻铭、赏玩、吟咏唱和等活动逐渐成为了清初士人文娱生活的主要方式之一。松花砚创制的康熙三十年左右,恰是文人参与端、歙新砚琢制,争相制作当代文人名砚之风潮鼎盛之时。在此社会文化背景之下,宫作砚与“文人砚”不可避免地将恒长处在激烈竞争中。两者之间既相差甚远,又有所联系,个中妙趣,耐人寻味。由于高彦颐在新著中对清初“文人砚”琢制技艺的精彩研究,使得下文即将展开的宫作松花砚的创作故事,有了一个可资比照的维度。

康熙朝前中期,皇帝“发现”松花石制砚“远胜绿端”后,召集能工巧匠投入宫作松花砚创作中,宫廷调动了庞大的资源,汇聚了最新潮的观念,势与“外造之风”一较高下。虽然康熙朝造办处并未留下具体的成造档册,个中细节难以考证清楚,但单就传世的康熙朝宫作松花砚实物来看,其设计成造,的确经历过广泛的探索和实验。这一时期,特殊型制的松花砚较雍乾两朝为多,某些作品中可以清楚看到以苏州为中心的江南文人砚琢制风格的影响。其中,康熙帝御赐清世宗的松花石苍龙教子砚(见图1),在型制和雕工手法上与南方端歙文人砚十分相似。该砚呈天然石子型(即随形砚式),砚首雕饰云龙纹,龙父的雕刻结合了多种浮雕技艺,巧妙地进行了图层处理,通过巨龙躯体的动势,营造出一种于巨浪与层云之间翻腾的时空立体感。龙父身下“惊涛滚滚”处即为砚池,池内镶嵌褐红色珠(材质不详),池左下高浮雕一幼龙。就整体而言,该砚天然石子的型制,圆活的边缘处理,高浮雕与浅浮雕结合营造出的立体化视觉感受等方面,均与黄任款长虹端砚(见图2)如出一辙,后者展现出的圆熟的刻工,被认为是以顾二娘为代表的清初文人砚琢制技艺的标志性特征。

图1 清康熙松花石苍龙教子砚

图2 清长虹端砚

除随形砚式外,另有一种特殊型制的松花砚仅见于康熙朝,即砚与盖用同一块石琢制,通体雕作仿生形砚式。以松花石甘瓜石函砚(见图3)为例,这方砚台整体呈扁而长的瓜形,侧壁近中部剖分为二,分别为砚盖与砚。盖面与砚背浮雕瓜叶与藤蔓,阴刻瓜棱,带有蚀痕且打着卷儿的叶片包覆至砚侧,使扣合的砚台呈现生动的立体感,吸引观者将之捧在手里,反转把玩。“甘瓜”剖开的周缘故意留下了切割的残痕,近瓜蒂部分砚池琢成边缘不规则的缺蚀状,砚面下陷为蒲芦形,极似挖去籽的瓜瓤。

目前可见的与松花石甘瓜石函砚有着相同设计琢制方式的宫作松花砚还有3方,分别作筍形、木笔花形和鱼形,这4方砚台均琢制于康熙朝。高彦颐认为三维立体化的处理手法是清初以苏、闽、粤为中心的士人玩砚圈创新端砚琢制技艺的重要特征。而上述康熙朝清宫松花石仿生砚式显然表达了与之类似的追求。现藏于安徽省博物馆的清代白菜端砚(见图4)在处理方法上与上述4方宫作松花砚如出一辙,该砚原为孙大尧所藏,被认为是清代中后期的作品。暂不论两者之间究竟是谁影响了谁,它们在工艺上极端的类似至少说明,清代宫廷与社会之间在技术和审美方面的确存在着极为广泛的交流。

图3 清康熙松花石甘瓜石函砚

图4 清白菜端砚

图5 清康熙松花石嵌鱼化石龙纹砚

上述两类松花砚在设计上带有明显的“苏作”味道,接续了晚明以来文人砚的琢制风格,此类设计当是康熙朝供职内廷的大量苏州牙砚匠人的创意。但值得一提的是,这两类砚式在所有康雍乾三朝传世宫作松花砚中显得十分特殊,其型制和设计均未被大量的复制和继承。某种程度上它们或可看作是康熙朝松花砚初创时的“实验性”设计,且显然并不是最“成功”的设计。松花石的硬度相对较大,上述直接挪用端歙文人砚琢制方式的做法不仅难度大,且并不利于彰显松花石独特的石品。如何创造一种新砚式,既能鲜明展示松花砚的“皇家身份”,又能在审美上赶上潮流甚至创造潮流,使得宫作松花砚名副其实的“远胜绿端”?诸如此类的诉求使得松花石盒砚应运而生。

(二)特色鲜明的“宫廷风”松花石盒砚

康雍乾三朝成造数量最大的松花砚式样是松花石盒砚,该砚式康熙朝时已经出现,雍乾两朝在继承的同时又在细部有所创新。从造办处《活计档》看,雍乾二帝对于宫作松花砚的成造把控十分严密,凡此使得三朝成造的松花石盒砚多少带有皇帝的个人品位,但其基本风貌仍一脉相承。雍正朝起,旧砚留样、照样仿做、依盒配砚成为盒砚设计的重要途径,“画样”“木样”“烫样”等各种“样”广泛频繁地来往于皇帝和工匠之间,以交流设计,监督成造。

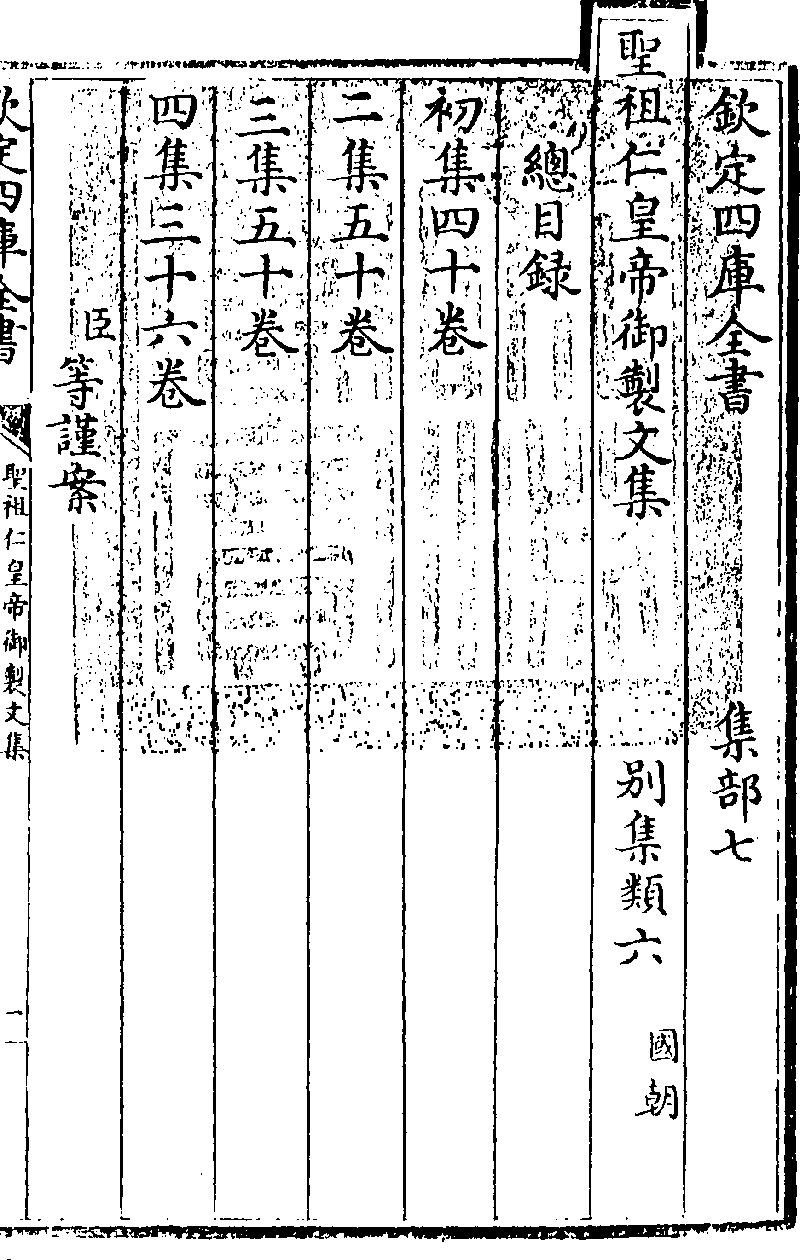

总体上说,松花石盒砚多呈椭圆形或长方形,型制规则。砚台的设计简单大方,砚身窄平而薄。以康熙松花石嵌鱼化石龙纹砚(见图5)为例,该砚呈长方形,砚面周缘起细棱,除砚背的铭文外,整方砚台仅在砚池处有所雕饰,高浮雕与浅浮雕配合,将砚池雕作内置长柄勺的仿古铜盘状。从中我们不难看出松花砚在设计上对端砚琢制风格的舍弃。流畅的线条、简洁的设计、利落切割的边缘无不彰显着松花石迥异于端石的“坚”的特性,康熙帝在其亲撰的《制砚说》中曾着重赞美过松花石的这种石品:“盛京之东砥石山麓,有石垒垒,质坚而温,色绿而莹,文理灿然,握之则润液欲滴,有取作砺具者。朕见之,以为此良砚材也。”

《圣祖仁皇帝御制文集》

相对于砚台,砚盒因用料的自由而成为了发挥创意的主要场域。康雍乾三朝,皇帝和造办处工匠不断地将创作热情投入到砚盒的设计和成造上。作坊之间的毗连与合作,各工种、各地域工匠之间思维的碰撞与交融,加上皇帝乐此不疲的参与,使不同的材料以前所未有的方式出现在砚盒上。康雍乾三朝,砚盒的设计不断花样翻新,呈现出复杂多元的表域特征。如上述康熙松花石嵌鱼化石龙纹砚(见图5),该砚砚盒由紫绿二色石制成,创造性地镶嵌了鱼化石和一块透明的玻璃,使得石盒砚呈现出一种现代感与科技感,呼应了康熙帝对科学的兴趣。透雕嵌玻璃砚盒是康熙朝较为常见的一类石砚盒,雍正、乾隆朝时这类砚盒仍在成造。

除透雕嵌玻璃石盒外,康熙朝另有一种被雍乾两朝大量复制的石盒类型,即以“岁寒三友”图等图绘为母题的石盒。这类石盒多由二色石制成,盖面浮雕松、竹、梅等动植物图绘,有些雕有诗句和方印,使得石刻的表面与绘画极为类似(见图6)。雍乾两朝在继承这种风格的同时又有所创新,如雍正松花石竹节砚(见图7),盖面浮雕一株晴竹,同时砚盒整体被处理为一段有节的竹茎,残蚀痕的雕饰将错视的乐趣发挥到极致,旁逸斜出的晴竹既像是二维画布上绘制的图画,细看之下又好似是三维竹节上长出的枝杈。乾隆松花石竹石图砚(见图8)在设计上与雍正竹节砚异曲同工,其盒身被处理为三层竹节式,左上、右下两丛竹恰自“节”处“长”出,增强了立体感;而左上竹枝根部雕饰的石头,与竹叶间浮雕的飞鸟,又轻易地消解了三维立体空间,使石盒面呈现画面的观感。乾隆朝松花砚砚盒对图绘的转译比之康雍朝更加细腻灵动,其“笔法”极易使人联想起清宫院画,这种表域风格当是如意馆画匠参与了砚台设计的结果。

值得一提的是,上述雍乾两朝松花石盒砚对“竹”这一母题的表达,同清初闽籍学官李馥旧藏曹学佺铭凌云竹节端砚(见图9)遥相呼应,后者从砚面与周缘观之,均似一截立体的竹茎,两端的“竹腔”以及右下角“竹节”处“长出”的枝杈与正啃噬“竹壁”的螭龙增加了这种生动的立体感,而砚背右上方雕饰的竹枝、竹叶与大量的铭文又营造出了一种图绘的视觉感受,使三维的实验戛然而止。基于此砚复杂的视觉隐喻,高彦颐认为其更像是清初的作品。通过宫内宫外“竹节砚”在视觉与处理技法上的类似,可以清楚看到,南来的匠人如何将他们熟悉的处理端、歙文人砚的技艺,巧妙地运用到了宫作松花砚的砚盒上。此外,诸如此类将绘画的视觉效果转译至石刻表面的做法,也被认为是顾二娘及其同时代的男性琢砚匠人对端、歙文人砚琢制技艺的创新。由此可见,这一类宫作松花砚在砚盒的设计上吸纳了文人砚的审美,展现着南来牙砚匠人的创意。

图6 清康熙松花石梅花图砚

图7 清雍正松花石竹节砚

图8 清乾隆松花石竹石图砚

图9 曹学佺铭凌云竹节端砚

盛装松花砚的砚盒材质种类多样,康熙朝除各色石砚盒外,另有大量松花砚配做了珐琅砚盒。参照造办处《活计档》,雍乾两朝见诸记载的砚盒种类愈加多样化,除上述二色松花石砚盒外,另有湖广二色石盒、牛油石盒、玛瑙石盒、西山石盒、寿山石盒等石质砚盒;洋漆盒以及退光漆盒等漆砚盒;楠木、花榆木、樱子木、樱木根、木、柏木、紫檀木、黄杨木等木砚盒;还有黑玻璃砚盒、黄玻璃砚盒等玻璃砚盒。乾隆后期,嵌玉漆里的“四会款”紫檀木砚盒大量成做,除装配内廷藏古砚、仿古砚外,亦有部分装配松花石砚。

总而言之,代表“宫廷品位”的松花石盒砚,逐渐脱离了单一的风格和平淡的优雅,稀有的材料和新奇的创意,使得宫作砚的表域变得错杂和多元。在技术和资源上的“广泛尝试”,使得松花石盒砚成为了仅可能成造于清宫内廷的物品,而汇融了各种精湛技艺与稀见材料的宫作砚成为了宫廷掌控一切的“代言”,某种程度上,宫作松花砚的赏赐如皇帝的南巡一般,都是在公开展示王朝的优越性。

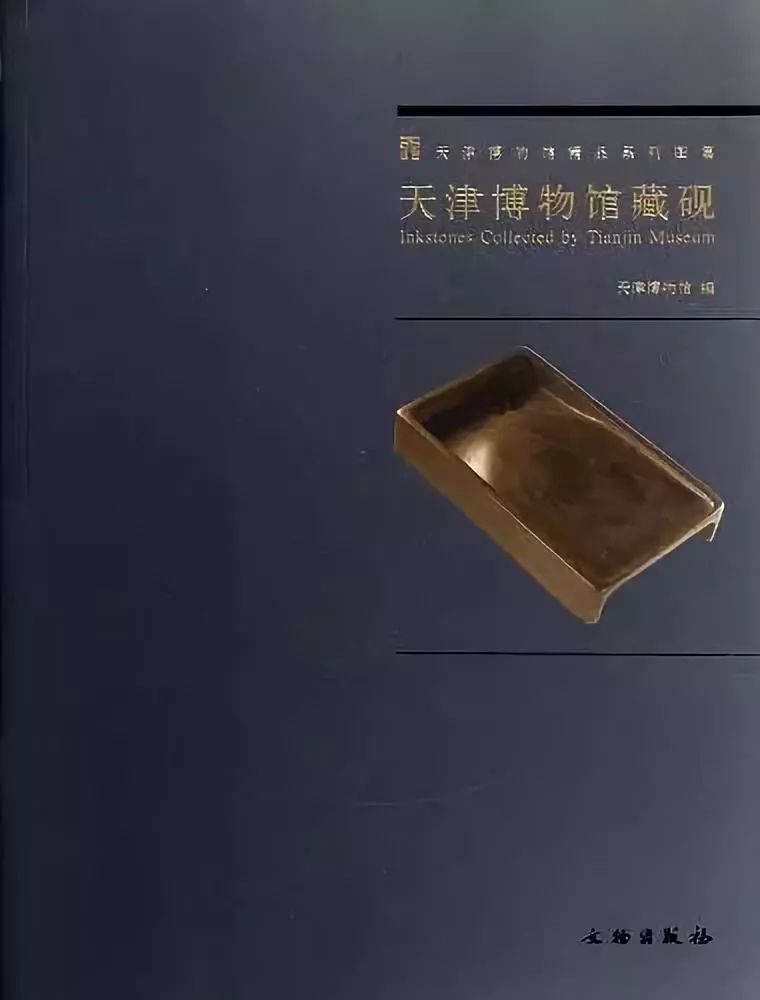

天津博物馆编《天津博物馆藏砚》

三、批量成造:承担政治使命的松花砚

康熙朝松花砚成功创制后,终清一代成造数量巨大。单就传世宫作砚数量与受赐松花砚臣工的谢恩折来看,康熙朝时松花砚已然大量成造,但由于彼时造办处尚属草创,并未留下成造档案,故具体情况难以厘清。查考造办处《活计档》,松花砚在内廷定期批量成造的惯例当自雍正年间形成。

(一)雍乾年间“备用”松花砚的批量成造

雍正朝造办处档案中“松花石”之名尚未通用,吉林乌拉将军选送进京的石材均被称为乌拉石,乌拉石大类中,又根据色泽的不同分别称为绿端(色)石、黄端(色)石和紫端(色)石等几类,其中“绿端石砚”品质最优,成做数量相对更大。由于雍正朝松花砚的这种命名方式,造办处活计档中端砚与松花砚十分容易混淆,一般而言,凡称“某色端石”的往往指松花石,而直接称端石的,或明确提及由广东地方呈进的,一般指端砚。此前,嵇若昕曾作《雍正皇帝御赐松花石砚》一文,该文依据雍正造办处《活计档》,详细探讨了雍正朝“绿端石砚”的成做、赏赐与型制等问题,奠定了雍正朝松花砚领域的研究基础,对笔者启发很大。但由于作者认为雍正朝松花砚仅指涉“绿端石砚”一种,故该文对雍正朝松花砚制作情况的认识尚不够全面。

嵇若昕著《双溪文物随笔》

雍正朝内务府造办处收拾成造松花砚的相关史料主要集中于《活计档》牙作、砚作、镶嵌作类目下。从松花砚的成造数量和频率看,大致可以以雍正六年为限分为前后两期。雍正朝前期(元年至五年),极少见批量成做(一次传做10方左右)砚台备用的情况。这一时期虽每年都有砚台新制,但每次下旨成做的数量较少。与成造情况相对,雍正前期收拾砚台的数量明显较多,单单雍正四年三月十五日一天,首领太监程国用共持来各色石砚28方,太监杜寿传谕旨七道,或收拾,或配盒,或认看砚品。要言之,雍正朝前期,处于新帝上任探索新朝砚式的时期,这一时期造办处以收拾处理前朝旧砚为主要工作,新制砚台较少,当以宫廷实用为多,故雍正前期赏赐臣工的砚台中,前朝遗砚占有很大的比重。

雍正六年起,开始出现批量成做备用石盒砚的活计,此后至雍正十三年止,每年均有数量不等的多次批量成造。雍正六年传旨造办处批量成造做盒砚3次,陆续完成备用松花石砚坯10方、各色备用盒砚23方;雍正七年批量传做5次,陆续完成各色备用盒砚87方;雍正八年批量传做1次,陆续完成备用合符石砚9方;雍正九年批量传做4次,陆续做得备用各色盒砚54方;雍正十年批量传做4次,陆续做得备用各色盒砚62方;雍正十一年批量传做3次,陆续完成备用各色石盒砚56方;雍正十二年批量传做4次,陆续做得备用各色石盒砚72方;雍正十三年批量传做1次,完成各色石盒砚18方。

李天鸣著《为君难: 雍正其人其事及其时代论文集》

如此大量且频繁的批量成造,或因此时能备赏赐的前朝遗砚已为数不多,且新朝松花砚标准式样已经探索完成,造办处已可以独立制作标准款式的备用砚台,故批量成造的砚台都不见关于砚台及砚盒款式的具体成造要求。此外,时至雍正六年,行走于造办处牙砚作及其他作坊的匠人数量巨大,匠役人等颇有游手好闲之嫌,雍正五年皇帝申饬海望:“朕看得尔造办处所进的活计俱是朕交下着做的活计,现今造办处匠役有几百名,何必旷闲?”故此后,即便没有雍正御旨,管理造办处大臣、郎中亦时常分派活计给各作匠役,连学手匠役也被派活:“雍正七年十二月初九日,郎中海望奉旨:将石盒砚着学手匠役做些,以备赏用,不必细致,钦此。”由此可窥知,雍正一朝造办处所制砚台,在工艺精细程度上当有较大的区别,其品质良莠不齐。

雍正后期,逐渐形成每年端阳节、中秋节、万寿节、年节前大量制作备用松花砚的惯例,节活的派发也不经过雍正,而是直接由管理造办处大臣和郎中负责传做。

此惯例一直保持至乾隆十年,这部分砚台构成了乾隆朝前十年宫作松花砚的绝大部分。据乾隆朝造办处《活计档》,乾隆前三年,基本于每年五月、八月、十二月均有10方备用盒砚完成持进,虽然没有雍正朝的传做频度高、数量大,但传做、制作比雍正朝更有规律。乾隆四年没有传做备用盒砚的记录。五年至七年,传做备用松花石盒砚的档案,全部来自《活计档》“记事录”类目下,牙、砚作档册内未出现传做备用砚台的记档,或因此时节活的传做,均由造办处郎中统一传谕各作,不再规定具体成做式样和数量,各作酌量完成。自乾隆五年起,备用松花石盒砚的制作量开始减少,乾隆七年,仅制成备用松花石盒砚一方。八年、九年均未见成造记录。乾隆十年,牙作请旨照例制作备用松花石盒砚,共制成交进6方。

清代的松花砚盒

由上可见,批量成造的松花砚制作周期极短,往往十几方甚至几十方盒砚,仅一至两个月就能制完交进,有的甚至一个月不到就能交活,由此猜想,这些盒砚或是由以往所制半成品加工而成,抑或是将以前制作好成品充数呈进。故在设计上,这批砚台往往循规蹈矩,少有创新。雍正朝宫作砚较常使用的桃、葫芦、灵芝等纹饰,如意首形、灵芝形、蒲芦形等吉祥寓意的型制,当为配合节活所致。这些吉祥砚式一方面与年节的祥瑞气氛相合,表达了皇帝的美好愿望,另一方面亦有借祥瑞纹样以稳固皇权、安定人心的政治意图。乾隆前期造办处依据惯例批量成造的百余方松花砚,在设计风貌上当与雍正朝十分相近,乾隆十二年,皇帝看过呈进的松花石砚后,十分不满,传旨牙砚作:“所进的松花玉石砚甚俗,嗣后不必成做,钦此。”此条谕旨应该是针对备用松花砚的,因为此后松花石盒砚仍有成造,只是在年节备用活计中不再制作。

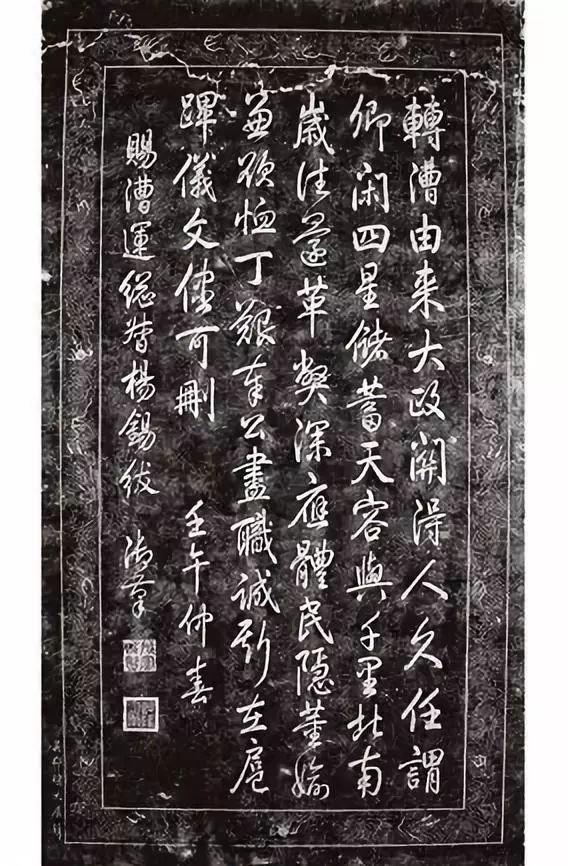

所谓“备用”即“备赏用”,顾名思义,雍乾年间这些批量成造的松花砚主要用途即为赏赐,其受赐方包含大量皇室宗亲、文臣武将兼及番邦友国、孔子后裔,具有浓厚的宣传展示宫廷文化的政治意涵。而收到御赐砚的臣工无不诚惶诚恐,感恩戴德,他们并不会真正使用这些御赐砚,而是“焚香顶供”,“函检以传家”,甚或建藏砚楼以示珍藏与炫耀,乾隆年间漕运总督杨锡绂便在乡里——今江西樟树观上镇门楼里建藏砚阁收藏乾隆御赐松花砚。

乾隆皇帝赐杨锡绂的碑文

(二)乾隆中期“留样”松花砚的批量成造

乾隆一二十年间,优质松花石材难得,造办处库贮松花砚材减少,皇帝谕令终止年节前批量成造松花砚的惯例。这一时期乾隆帝的主要兴趣在古砚上,砚作活计多围绕仿古砚的成造与古砚改造。乾隆三十年前后,皇帝萌生了总结内府藏砚、编修砚谱的念头。清宫御制砚谱必然不能少了康熙朝创制的松花砚的位置,故自乾隆三十一年起,皇帝谕令造办处陆续成造了一批能够代表本朝制作工艺和乾隆帝审美品位的松花砚。

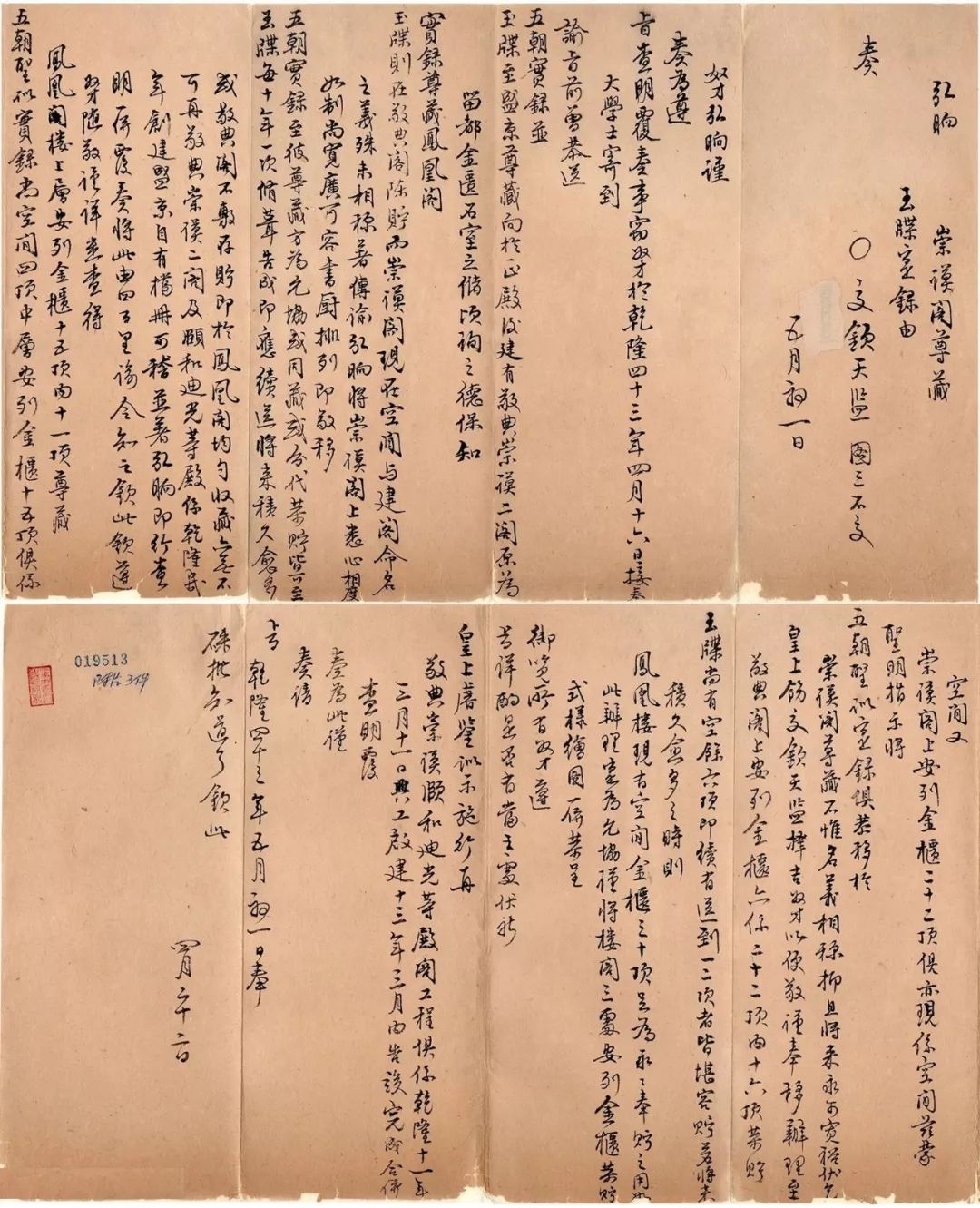

乾隆三十一年六月初三日,皇帝下旨制松花石盒砚10方,对这批砚台的成造,乾隆帝十分上心,做砚前传旨金玉作“先挑松花石呈览”,砚材得到皇帝首肯后投入成做。砚盒上花纹俱由如意馆起稿画样,“得时陆续做”。三十一年七月初八日,乾隆自圆明园起銮,秋狝木兰,驻跸热河行宫期间,仍不忘关心这10方松花石盒砚的琢制状况,多次发信进京询问情况:

于七月二十四日,接得菓报带来信帖一件,内开:本月十九日,太监胡世杰传旨:现做松花石砚做至几成?先将纸样随报带来,送进写诗,钦此。于八月十三日接得菓报带来信帖一件,内开:本月初一日,催长四德将松花石砚画样二张,计十样,贴得合牌样十块持进,交太监胡世杰呈览。奉旨:砚盒上花纹式样俱照样准做,砚台上不要花纹,将台背面落堂处抹样交懋勤殿,着于敏中写铭,钦此。

乾隆帝晚年的起居注:《太上皇帝起居注册》

乾隆三十二年,这批盒砚陆续制作完成,呈进后仍有皇帝严密把关,细微至砚墙高矮、砚台的厚薄大小,均要按照皇帝的要求进一步返工。最后呈进的这批砚台,由大学士于敏中写铭,懋勤殿刻诗,在乾隆的时时监控下,制作精细程度可见一斑。这批砚台基本代表着乾隆一朝御制松花砚的标准款式,下文统一称“乾隆三十一年新款”松花砚。

乾隆三十四年,传旨做松花石砚8方,但因库存松花石砚颜色平常,皇帝要求寄信吉林将军富亮送来颜色好的松花石,待新石到时再行制作。七月,吉林将军送进松花石8块,经造办处验看:“石性粗糙,柳道甚大,难以成做砚台。”或因旧采坑口枯竭,吉林将军新进松花石质量大不如前,七月送到的新石无一堪用,九月再次送进新石12块,经验看,仅9块堪用,其中黄夹绿石3块、黑石2块、绿石4块,至三十五年,共制成松花石砚8方呈进,其砚式应属“乾隆三十一年新款”。

由于吉林所产松花石石品下降,乾隆三十四年起,辽宁所产松花石亦开始用于制砚。乾隆四十年五月,盛京将军弘晌送到松花石大小35块,皇帝下旨不必如意馆画样,仿照康熙年好款式砚成做7方。至此,乾隆朝松花石盒砚的成造基本告一段落,此后有关松花石砚的活计多是旧砚收拾改做,亦或配做新盒陈设,基本不再成做新砚。乾隆四十三年,敕撰《钦定西清砚谱》,松花砚在“附录”当代名砚中名列首位,砚谱称其“品埒端歙”,可“用以照耀万古”,宫作松花砚在砚林的统治地位,在最具权威性的官修砚谱中,以文本的形式确定下来。

弘晌的一封奏折

在用途上,由于此时优质松花石砚材十分难得,且松花砚成造总量并不算太大,故这批砚台并未大量用于赏赐,而是作为“留样砚”,与康熙朝、雍正朝制优质松花石砚一同“封存”,留予子孙后代瞻仰或仿制。乾隆三十九年十二月初二日,高宗传旨油木作,将康雍乾三朝各40方松花石砚依据制作朝代分别配屉,盛装于一件楠木大箱中,此箱系“绛雪轩装墨换下楠木箱二件”之一。吴振棫《养吉斋丛录》载:“端凝殿为乾清宫东配殿,其南三楹,藏康熙、雍正、乾隆间所用砚墨。三朝各四十枚,形式不一。”据此可知,这只盛装了120方康雍乾三朝所制宫作砚的楠木箱存贮于端凝殿中。乾隆四十三年五月二十四日,又一次整理康雍乾三朝旧制松花石砚,此次共将30方康熙款松花砚、20方雍正款松花砚、20方乾隆款松花砚配装入黄绢屉内。配屉后封贮何处,档案中并未说明。1925年2月19日、20日,清室善后委员会工作人员在端凝殿中发现盛装康雍乾松花砚的楠木箱一对,除却乾隆三十九年整理的120方石砚置于其中一只楠木箱内,档案文献已经证明外,笔者猜想,乾隆四十年整理的70方砚台,或即置于另一件楠木箱内,这两件楠木箱当即上文提及的“绛雪轩装墨换下楠木箱一对”。据此可知,终清一代这批“留样”松花砚一直原样封存于端凝殿。

乾隆朝中期皇帝对于这批“留样”松花砚制作技艺的关注,及这批松花砚“封存”的用途,充分显示了皇帝意欲借其展示宫作砚优越性的政治意图。几百年后的如今,分别陈列于中国大陆和台湾博物馆中的宫作松花砚,仍能向观者清晰的传达清代宫廷在艺术和技术方面所拥有的权威和文化传承。

白英与宋礼

余论:宫廷物质文化与清帝的艺术统治理念

松花砚作为清代宫廷物质文化的重要代表,其设计经历了皇帝和工匠的共同探索。造办处制砚机构的设置和变更、制砚匠人的来源和构成、皇帝的制砚初衷和艺术品位都在一定程度上左右着宫作松花砚的设计风貌。最终,松花石盒砚的完美成造达成了皇帝的目的,既能鲜明展示松花砚的“皇家身份”,又能在审美上赶上潮流甚至创造潮流。在清宫,通过帝王的意念和文化品位以及工匠的努力,共同赋予了砚台前所未有的政治象征意义,将松花砚及其拥有者纳入了一种更为广阔的、某种程度上与“文人身份”无关的秩序中。仅可能出产于宫廷的松花砚跃出了书写工具、玩好之物、收藏品的范畴,转而成为了清帝展示权力,受赐臣工标榜政治地位的工具。

透过宫作松花砚可以清晰看到清代宫廷物质文化的“制造”逻辑:杂糅各类先进技艺与珍稀物料,开创一套独特的宫廷品位,通过批量成造、赏赐、陈设、留样展示宫廷的无上权力。清帝对技艺的关注是宫廷文化制造的源动力,通过造办处,宫廷得以统筹全国甚至域外的技艺、匠人,能够调度宫廷内外的资金、物料,皇帝的严密把关、毗连的作坊与各领域行家里手的通力合作使得宫作器物拥有了引领潮流的能力,而这种能力通过御制物品的大量颁赐得以在全国范围内充分的展示。从这个意义上,宫廷物质文化制造的逻辑与清帝艺术统治的理念互为表里。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”