“三心”“二意”新译、新释莎翁——读傅光明《天地一莎翁》

2017年11月30日 11:52:04

来源:凤凰文化

作者:熊权

早知道傅光明先生在孜孜新译莎士比亚全集,已埋头耕耘了五个年头。他谈自己的翻译缘起时说:“这是一个浮躁、喧哗、骚动的尘世,我的余生,只想‘三心’(安心、静心、潜心)&

“三心”“二意”新译、新释莎翁

——读傅光明《天地一莎翁——莎士比亚的戏剧世界》

文/熊权

早知道傅光明先生在孜孜新译莎士比亚全集,已埋头耕耘了五个年头。他谈自己的翻译缘起时说:“这是一个浮躁、喧哗、骚动的尘世,我的余生,只想‘三心’(安心、静心、潜心)‘二意’(执意、刻意)地完成新译莎翁这么一件值得付出整个身心的事”。[1]所谓“三心”“二意”有新意、亦有深情,掠美作为标题吧。

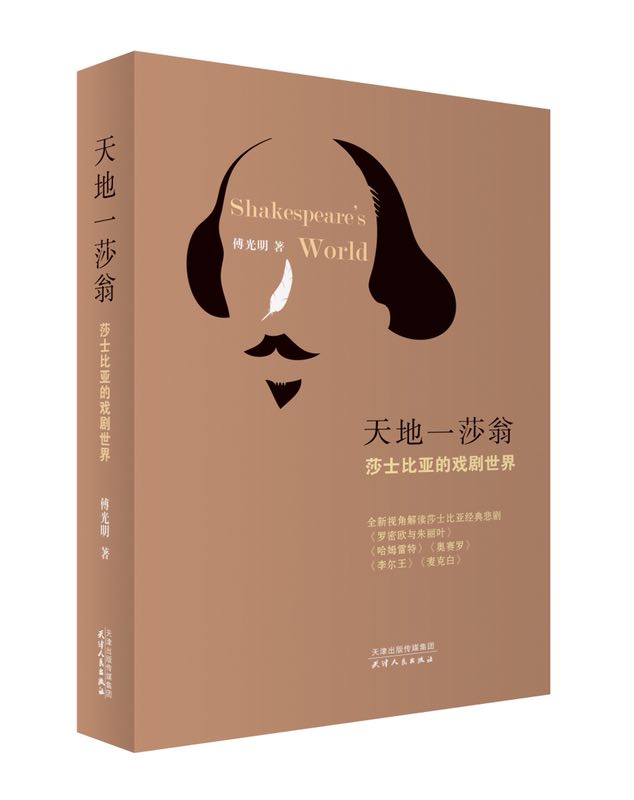

傅光明新作《天地一莎翁——莎士比亚的戏剧世界》是傅译莎翁全集的“副产品”,分别导读莎士比亚四大悲剧(《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》)另加一部《罗密欧与朱丽叶》,共5篇文字结集而成。它不仅生动介绍了莎翁名作的剧情、写作时间及背景、版本等,且就故事原型演变、人物形象塑造、舞台表演历史、宗教渗透影响作梳理和分析,可谓精彩纷呈。由于作者不仅是专业的文学研究者,也是多年的编辑人,出版过散文随笔多种,这本导读集探讨“莎学”而一扫晦涩深奥,读来宛如对坐而谈。既然预计耗费十年之功的傅译全集尚在持续掘进,未显真容。那么,这本质地厚实、行文灵动的《天地一莎翁》正可作为“先锋”,让我们一睹光彩。

《天地一莎翁——莎士比亚的戏剧世界》,傅光明著

一.兴味有迹可循

提到傅译莎士比亚全集,忍不住溢出几句。傅光明是我的师长、同事及朋友,从参加工作初见到现在,忽忽十余年,日常都称之为“老师”。然而,傅光明从不摆长辈架子,对旅行、运动、影视、音乐绘画等一切好玩之事兴趣满满,激愤时,还要口无遮拦地嘲讽几个人物、指点一下江山。记得最早听他说新译莎翁全集,我很有些惊讶。一来,中文世界已有朱生豪、梁实秋两种莎译版本才华惊艳,在前人光环下做事肯定得背负不小压力;二来,莎翁作品浩瀚,翻译泱泱全集若不投入超人精力、漫长时间,根本不可能完成。我暗自嘀咕,这恐怕是扛上了一个费力且极易费力不讨好的巨型工程。那些各种自在好玩,都只能压抑下去吧?

平常与傅光明见面不多,但凡见到,总能聊到莎翁,而且喋喋地一开头就打不住:如何像军人一样遵守规则,早起直至午后连续翻译;如何从多种版本、数处注释以及反复比较,得到一个妙不可言的措辞……更有意思的是,傅光明自觉不自觉地开启了一种“以莎翁为中心”的模式。他说跑步、踢球要坚持,这样腰颈椎才能不罢工地支持伏案译莎;他说要再去伦敦和莎翁故乡转一转,看看莎翁当年所属的环球剧场、去感受更纯更近的莎士比亚风;以至于兴奋地宣告,某网站有最精彩的《李尔王》、《麦克白》、《威尼斯商人》电影视频……一个人把自己的趣味弄得如此有的放矢,恨不得到处打上莎翁印记,还真有点“不疯魔不成活”的劲头儿。然而,也偶有画风突变。应该是在学生答辩后聚餐的一次,傅光明提到莎翁,陡然变成庄严脸说:我感觉不是我新译莎士比亚,而是莎士比亚救了我,他是来“度”我的。如今回想起来,未必一字不差,但大致意思不错。所谓“救”、“度”可能有很多内容,我也听闻新译中遭遇了一些曲折,如中途更换出版社之类,其他不知究竟。可以确知的是,原先认为傅光明新译莎翁是场苦役,倒实在有些多虑了。

从我所见,傅光明敢做莎译而毫无“苦大仇深”之状,秘诀是从莎翁“发现”了自己。莎剧高山仰止,若能找到与这座富矿的契合点,所谓呼吸领会心有灵犀,也就不为所累。读《天地一莎翁》,保准能找到不少个人兴味/学院研究合一的线索。例如,五篇导读虽单独成篇,皆一一追溯故事原型,梳理多个相关文本。从学术而言,这涉及版本考证、历史还原,但作者把重点落在故事的演变流传之上,津津有味。又比如考察《圣经》对莎剧的影响。基督教对整个西方文学的影响渗透众所周知,但因其复杂久远,落实到文学分析并不容易。傅光明特别探讨莎剧在人物塑造、情节结构方面烙印的宗教痕迹,许多言论都耐人寻味:苔丝狄蒙娜成了后世常常解构的“圣经女人”,李尔神似约伯,麦克白的野心欲望正影射了丧失宗教的可怕,《罗密欧与朱丽叶》遵循着《圣经》叙事的“U形”模式,而整体的莎剧都隐现着一个从原罪到救赎的“O形”结构……这样以人物为中心、重视叙事情节的思路,应该与傅光明曾致力中国现代作家的传记有莫大关系。他写过《萧乾传》、《老舍之死口述实录》,翻译过《古韵》(凌叔华英文自传体小说),这些工作决定了他对人性在社会时代里的积淀生成,有独特的敏感。看过那些跨越中西文化、经历浮沉起落的中国作家之后,莎剧里的人和历史不仅是他的关注,也成了他的路径。

还有颇引人注意的,就是读此书,时时感受到作者对灿烂欧洲文明的亲近熟悉。也难怪,傅光明数次“独自闲行”欧罗巴各国,观摩过许多历史名胜、艺术博物馆、古老学府,也咂摸过无数不知名的街道、巷子、小旅馆。他自称最爱意大利,自命“铁板意粉”(即意大利的铁杆“粉丝”)。这种迷恋情绪,翻开本书所收《罗密欧与朱丽叶》的导读,简直扑面而来。因为此剧开篇第一句是“故事发生在如诗如画的维罗纳”,作者立即顺势铺排,如数家珍地描绘古老城市维罗纳:

今天维罗纳城中心交通干道的格局,依然保持着古罗马时代的网状结构:而罗马时代的三条主要大道:奥古斯都大道、高卢大道以及波斯图米亚大道都要经过维罗纳。……城内至今依然保存着许多从古代、中世纪,直到文艺复兴时期的建筑,如著名的阿莱纳圆形竞技场、罗马剧场、一座完好的斗兽场、三座哥特式大钟楼、五十多座风格不同的教堂、数十座城堡等。[2]

是实景,亦是历史,更是一片实景和历史交错的幻景。阅读者仿佛缓步走进文艺复兴的灵韵,原来罗密欧朱丽叶一场跌宕起伏的生死恋,不仅青春激情奔突,实在深得文化的滋润与成全。

傅光明

二. “天地”也是人间

从译读莎士比亚充分发现、发挥个人兴味,傅光明乐在其中。这种“方法”也决定了他看莎翁并非供奉于神坛,而采取平等的、理解同情的视角。本书取名“天地一莎翁”是满满的赞叹之情,但从内容而言,实在是关注一个有浓浓尘俗味道的莎士比亚。大师也好,天才也罢,经历了世俗沉浮,才有令人亲近的烟火气息。“天地”也是人间,如此强烈对照往往最能激发我们的感同身受。

且不论傅光明曾直指莎翁世俗,如竭力讨好当权的伊丽莎白女王、詹姆斯一世;如写作只为商演,却疏漏到从未检校过自己任何一部作品。比如,傅光明以戏仿莎翁写给北京文青一封信的方式,来呈现这一面:“我经历过伊丽莎白女王和詹姆斯一世国王两个朝代,两位国王对我都挺好。当然,为能顺顺当当地写戏、挣钱,吃得香,睡得踏实,我很会讨好国王。”还有:“我写戏只是为让剧团尽快上演,并不是写给读者的。从没想过我的戏日后会成为文学经典,更没想过不朽。我没留下一份手稿,我活着时出版的一些剧本没一部经我过目,有的版本十分糟糕,还给后世研究我的人添麻烦。”[3]

这里重点就本书涉及的莎士比亚“经典化”问题,来看看一个不完美却有才华、有特点的“人间莎翁”。众所周知,莎士比亚生前固然无意流传后世,其实身后也没有迅速成名。他死后的一百五十年后,名声还只限于英国本土,尚且不如一些他的同时代作家。直到德国文学、思想界不吝给予极高评价才令他名声大振,随后影响波及意、法、捷克、波兰、俄罗斯诸国。所谓墙内开花墙外香,英国人也由此重新发现莎翁是自家的“国家诗人”。

对莎士比亚“无意”做名人却“意外”成大师,傅光明看得分明,但他相当重视莎翁那份人所不及的才华。为了说明既是俗人又是大师的莎士比亚,描述他身上发生的“意外”和“必然”,傅光明选了一个非常有意思的角度——与俄国文豪列夫·托尔斯泰对话。由此,把我们引向一个琳琅满目的莎剧“原型故事”世界。

自莎士比亚诞生以来,托尔斯泰堪称最激烈的批评者,他对莎剧的语言、意义、艺术原则、原创性几乎每个方面都做出否定。如此贬低莎士比亚,以至酿成了世界文学史的一桩著名公案,自从托尔斯泰那篇著名的《论莎士比亚和戏剧》问世,各种评价伴随而生。有人挺托,有人护莎,众声喧哗好不热闹。应该不仅简单的文人相轻,托尔斯泰“敌视”莎士比亚源于他的两个“情结”:一是恪守文学现实主义原则,一是坚持宗教的圣人式道德观。所以,他憎恶莎剧借历史写现实导致“失真”,为了娱乐消遣而罔顾教化。托翁、莎翁同为重量级文学巨星,却“隔离”在两个世界:托敬仰现实理性原则,莎凝视野性世界;托注重唤起善良情感,莎容忍多元人性……托翁以君子、圣人待己待人,颇有克己复“礼”意味;莎翁不介意做俗人、浪子,看尽世间繁华。则托翁所见莎翁,不但自我沉溺还要引诱他人陷入低级趣味,真真不入法眼。然而孰是孰非,各有其心各行其道,至今难以定论。

傅光明戏称托尔斯泰是“上帝派到人间的莎士比亚的敌人”。出于学者的敏感和犀利,他没有流于简单的是非评价,而聚焦托尔斯泰批判莎士比亚的“原创性”问题,尤其挖掘、梳理了少有人提及的莎剧“原型故事”,令人耳目一新。一方面,傅光明承认莎剧的确都不是原创;但通过细致对读,他强调莎剧对“原型故事”有脱胎换骨点石成金之功。很明显,傅光明眼里的莎翁需要“借力”,不是通体发光、毫无瑕疵的天才;然而莎翁的才华不可否认,正因为对旧故事作非凡的改编、提升,才有了流传后世光华闪耀的名剧风流。

托尔斯泰对《奥赛罗》、《李尔王》两大悲剧指责尤多。钦其奥的短篇小说《一个摩尔上校》作为《奥赛罗》的主要“原型故事”,得其力赞。从托尔斯泰看来,莎剧去其精华增加糟粕,简直践踏前人。傅光明不能认同,将莎剧《奥赛罗》对比钦其奥原作的好处一一道来。莎剧对人物性格删繁就简,变得更加鲜明。伊阿古增加了心理内涵,赋予他嫉妒、猜疑等特性,“坏”得有层次。奥赛罗的性格则相对简化和升华,去掉了原小说中的“恶”的枝蔓,他真诚善良有着高贵品质,最悲哀的,只是那不可自控的猜忌心。莎剧的情节设置也费尽心思,围绕导致悲剧发生的“手绢”做足文章,甚至设计出一模一样的翻版“手绢门”,令奥赛罗对妻子不忠的误会“恨”根深种……傅光明反驳托尔斯泰的话够有说服力:“前者(莎剧)写人的美丽生命和美好爱情无法逃脱被邪恶人性毁灭的命运,后者(钦其奥小说)只是提出一种警示,即欧洲女人与肤色不同的异族人通婚是危险的。”[4]

另外,托尔斯泰夸赞作者不详的《李尔王》(旧剧),历数莎剧《李尔王》充斥着不符合逻辑的事件、癫狂的胡言乱语、沉闷的笑话、错乱的年代、别扭的结局……傅光明辨析了托尔斯泰斥责的多项“罪名”之后,偏偏对他不屑李尔在暴风雨中呼号、弄臣们的装疯卖傻式插科打诨等,大加赞赏。的确,托尔斯泰的现实主义原则、宗教道德观自有道理,但评价莎士比亚艺术却不免失效。托翁循规蹈矩、一心向善,注定难以领略莎翁天马行空、放荡不羁的旖旎诗情。傅光明的反问是透彻的:“被托翁如此赞誉的原剧‘老李尔王’是一部皆大欢喜的‘道德’喜剧,而莎剧《李尔王》确是一部揭示人性、人情的大悲剧。两者能同日而语吗?”傅光明“对话”托尔斯泰不能尽叙,留待读者慢慢品咂。整体而言,《天地一莎翁》对“莎学”添砖加瓦,做出了有益的推进。这样的推进,随着傅译莎士比亚全集的进一步耕耘,想必将有更多。

读书讲究知人论世,也重在自知。最后添加些许个人感受,不止针对这本书,也是长久以来旁观傅译莎翁的感受。我的兴趣面比较单一,长久关注中国革命文学与文化,与傅光明这些年倾心的莎翁相去甚远。每每有机会听他谈论,基本扮演一个聆听者的角色。从那些激动、跳跃的言辞隐隐眺望一个深远世界,有时候也会忍不住请教一二感兴趣的问题。傅光明有建议,尝试开辟另外一条路,探讨国内接受莎士比亚的状况吧。还会不无惋惜地说,中国革命太多刀光剑影你死我活,然后就摇头再摇头,这是遗憾我所见太少却不明言了。也许将来做点相关研究,我不可确知。莎翁宏大深邃,涉足其中却需要眼界以及某些机缘。“开辟另一条路”这个建议包含善意,也分明有发现宝藏而恨不能与天下人分享的热情,说到底还是傅光明对他的莎翁一往情深。身为译介者、研究者,而能与自己的对象融为一体,由此体会到丰富有趣,是多么幸福的事情。推而广之,不管具体研究什么,又或者过着怎样被外在环境所限定的生活,从傅光明那里看到的“兴味”、“人间”,于我都是有意味的启示。

[1] 傅光明:《新译莎士比亚的缘起》,《天地一莎翁——莎士比亚的戏剧世界·代序》,天津人民出版社,2017年10月版。

[2] 傅光明:《天地一莎翁——莎士比亚的戏剧世界》,第461-462页。

[3] 参见“凤凰网读书”《莎士比亚致中国北京文艺青年的一封信》。

[责任编辑:魏冰心 PN070]

责任编辑:魏冰心 PN070

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128