王海鸰忆杨绛:等待回家的日子,她一直做着喜欢的事

2016年12月12日 17:48

来源:凤凰文化

作者:王海鸰

老人视死如归,在等待回家的日子里,一直做着自己喜欢的事。突然她不在了,我一点心理准备没有。人们的自发怀念通过各种渠道铺天盖地,纷攘中我越发孤单,一颗心恓恓惶惶没着没落。

编者按:2016年5月25日,著名作家、翻译家杨绛逝世。在她去世的半年之后,一本名为《杨绛:永远的女先生》的回忆纪念文集由人民文学出版社出版,全书选收文章46篇,近30万字,从不同的侧面回忆了与杨绛先生交往的点点滴滴,也生动地反映了先生为人处世的方方面面,个别文章更是首次披露了她走完生命最后一程的全部经过。书中所选文章皆为首发,具有重要的史料价值。

经人民文学出版社授权,凤凰文化摘选了著名编剧王海鸰的回忆文章,以飨读者,以缅先生。文章原题为《私人交往》,现标题为编者所拟。

2007年深秋的一个傍晚,杨绛先生打来电话,说我的书她看了,不喜欢《新结婚时代》中主人公作弊情节,能改一下就好了。在她说怎么改时我一手将话筒贴紧耳郭,一手到处摸笔,同时脑子里还想:送书时特地跟她说过不必费精力看的,除《大校的女儿》其他书我并不满意,都送去只为向她作个汇报……电话那头她说“怎么改”,语速颇快略带兴奋。我保证她说的每个字我都听到了,但就是不记得了。紧张会让人分神。在敬重的人面前我的首要反应永远是紧张,还有拘谨。说完了我的书后她说,她刚出了本书想送我,让我说下邮寄地址。

很快收到老人96岁新作《走到人生边上》。翻开扉页,无字。取出老人附赠近照看背面,无字。再把书翻到188页上,有字。老人电话中说188页韩侂胄的“侂”错印成“佗”,她用笔改了。我到底拥有了未经任何机器处理过的她的字。这本书连同邮寄书的信封被我仔细收起。信封老人亲笔书写,称我“王海鸰同志”。

电话中她也这样称我。我们第一次通话在2006年年末。

2006年11月16日第七次作协全国代表大会开幕式,和文联全国代表大会同时在人民大会堂举行,据说有三千多人。会结束前我来到会场外,心情紧张地等待着,要找到“中直”代表团,还要留意我所在解放军代表团,要求会议结束集体乘车离开。

之前在“中直”代表团名单里看到了“杨绛”二字。老人来参加这么喧闹的活动肯定是碍于情面,顶多出席个开幕式,这可能是我见到她的唯一机会。没指望相认,只想看一眼真人。包里提前装好1980年购于山东长岛的《围城》和2004年购于北京的《我们仨》,祈望得到签字。但当我逆着拥出会场人流挤到高举“中直”木牌小伙子面前问杨绛先生在哪里时,回说“没来”。那一瞬我的情绪肯定溢于言表了,小伙子说我告诉你她的电话吧。

电话拨通后,接电话的人问我是哪位。我是哪位?名字只对认识你、知道你的人有意义——绝不能说自己写过什么,免双方尴尬——先报上单位、职务,使名字不那么光秃秃的。接电话的人让我稍等。不一会儿,杨绛先生来接电话。她说:王海鸰同志吗?我看过你的书,但没看过你的电视剧,听力不好。我家阿姨喜欢,刚才是她接的电话。

我有些错乱了。错乱中我说:我的那些东西比您和钱锺书先生差太远,根本不能比。我目前还要为赚钱写作,不能随心所欲写自己想写的东西,做不到超脱。老人听完后说:钱上我可以帮你。记不得当时除一连串的“不”我还说了什么,但牢牢记住了当时的感受:芒刺在背。

这成了化不掉的鲠。事后专门给老人写信文字说明:“我那不过是人的贪心罢了,要说钱,我早够用了,足够足够了。”

当时自己都没能厘清的一个事实是:把二者差距归咎于“钱”,如同俗人说自己没成为伟人是不想、不屑一个套路,不老实且愚蠢。他们学养深厚,我实际教育程度初中一年级。他们天赋异禀,我不过小感觉小聪明。

委屈是有的。这样空前绝后、大动干戈、千山万水的追寻,难道为了求“扶贫”?但每作此想就内疚就替老人辩解:虽说我也步入老年,毕竟小她四十一岁。电视剧于她是新生行当,她不知道写电视剧本挣钱很多。也算是一种代沟。

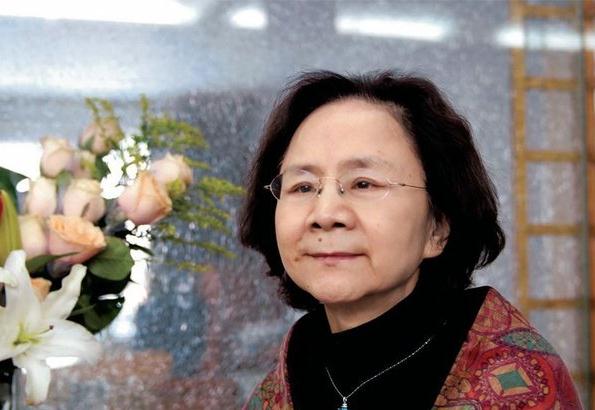

杨绛先生

那之后十个月过去了,其间妹妹患淋巴癌由济南来京治疗、儿子高考。待妹妹痊愈回家儿子高考结束,国庆节前的一天晚饭后,我和儿子骑车去了三里河南沙沟。带上《围城》《我们仨》,带上我的书,带上一把小巧的宜兴紫砂壶,还带上了提前写好的信,我不确定能否同杨先生见面。

那天没打电话说要去。钱锺书说过:“假如你吃了个鸡蛋,觉得不错,何必要认识那下蛋的母鸡呢?”杨绛说过:“我虽然闭门谢客,亲近的戚友和许许多多小辈们,随时可以冲进门来。他们来,我当然高兴,但我的清闲就保不住了。”

心在想见她、不想打搅她、不想她为难、不想被拒绝中反复纠结,及至来到三里河南沙沟6号楼2单元门口,我和儿子商定,不求见。信上为此已提前写好:“我儿子办事路过您处,让他把我的书及一个节日小礼物带给您。”把东西送到南门收发室,打电话请杨家阿姨去取,一身轻松心无挂碍在“环境优美”(《我们仨》语)的三里河南沙沟院里流连。儿子用脚使劲踩着6号楼2单元门口地面,若有所思:“钱锺书就从这里走过?”又仰脸望着三层的窗口,若有所思:“希望杨绛活很久,我把我的书送来。”18岁少年志向很多,写作是其中的一个。

那年杨先生96,后来97、98、99……103岁时出版新书《洗澡之后》。老人视死如归,在等待回家的日子里,一直做着自己喜欢的事。我欣慰之余暗忖,儿子许下的愿有可能实现。

2016年5月25日,中午散步时儿子微信转来新闻,题目“杨绛先生今日凌晨去世,享年105岁”。我回:“祝团聚。”

2006到2016十年,我极少打搅先生,小心翼翼保持与她的距离,好比爱极了一样东西不敢轻易触碰。她的书在我这里,她的人在她书里,她有我的书并且是读了的,如此交往已弥足珍贵。每年她生日那天各路官媒、自媒都会有她的消息:她很好,不需要探望,帮她吃一碗面就好。年复一年,我习惯了她的存在,习惯了只要她在,在三里河南沙沟6号楼2单元6室“我们仨”的寓所里,读书,写字,“打扫现场”。

突然她不在了,我一点心理准备没有。人们的自发怀念通过各种渠道铺天盖地,纷攘中我越发孤单,一颗心恓恓惶惶没着没落。

我搜索有关先生消息。意外听到她2011年的一段录音:“钱锺书年轻时曾对我说过一句心里话,他说,我志气不大,但愿竭毕生精力做做学问。他当然知道自己不是有钱人家子弟,他首先得有个职业图生存,剩余的精力才能用来做做学问。”平静的声音饱含对钱锺书的痛惜。

先生深谙人生。“代沟”是由于我的自以为是。如能早听到这段话我不仅不会“委屈”反要奢想:您提出在钱上帮我,可不可以理解为对我的认可,哪怕是,一点点?

永远没机会问了。

6月5日上午,杨绛先生遗嘱执行人吴学昭女士打来电话,说先生那里有我写的两封信,说先生生前对所有写给她的信件,凡涉及自己或他人隐私的、很亲密的信,大都进行了销毁;对未及处理的亲友来信,要求在征得本人意见后,或退还本人或销毁或封存。屏息静气听完后我说,如果销毁的话就退给我,如果封存就不必退了。心是暖的:十年前留下的电话号码,写去的信,先生都给予了留存。吴女士提醒我,我有封信里谈到了王朔,我当即说没关系的。事后察觉欠妥,找出信的底稿发给王朔并说明缘由,不能有悖先生为人行事准则:尊重,严谨。

谈完关于信件处理,吴女士告诉我,杨绛先生把我列为了她的可以联系的可信好友——没有想到,不可能想到——我万分激动地插话:“您的意思是让我保持沉默不要乱说,是吗?”语气是:我明白,我理解,我会的。2013年一家拍卖公司宣布拍卖钱锺书、杨绛私人书信,杨绛先生维权时质问:“个人隐私、人与人之间的信赖、多年的感情,都可以成为商品去交易吗?”这也是我的价值观,一向恪守谨遵。待我插完了话,吴女士方得解释:“是这样的,有出版社曾和杨绛先生聊过,希望在先生身后出版纪念先生的书。先生当时未置可否,后来交代说:如果将来出版社一定要出个什么集子,总还是要请可信的好友来写。”

无以遣怀的感情终可化作文字,恓恓惶惶的心在文字中安宁。

王海鸰,著名作家、总政话剧团编剧,代表作有《牵手》、《中国式离婚》、《新结婚时代》、《大校的女儿》等,都带来收视热点和社会的共鸣,有“中国婚姻第一写手”之称。

[责任编辑:徐鹏远 PN071]

责任编辑:徐鹏远 PN071

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128