野孩子让音乐说话,音乐真的说话了

2015年11月28日 15:33

来源:澎湃新闻网 作者:钱恋水

“野孩子”从一开始就沧桑严肃,在追火车的时代唱永恒的乡愁和失落的身份。他们睁大眼睛看贫困的黄河两岸人民和勤劳的祖先,时时担心自己终有一天会唱不下去,歌里有比一个时代更久远的痛。

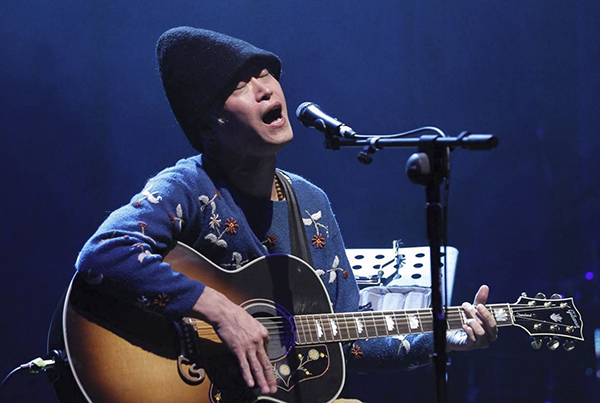

野孩子张佺本文图片:澎湃新闻记者高征

去年“野孩子”的上海专场在The Mixing Room上演的时候是12月。寒冷的季节,几乎满座的剧场非常安静。他们的西北、边缘、漂泊不再是嘈杂酒吧的一剂清凉,而是经过时间的打磨,精致到足以让人屏息凝神的诗作。

变化演出规格乃至氛围是冒险的行为。昨晚(11月27日),“野孩子二十周年纪念音乐会”在时隔一年后来到上海大舞台。他们撑得住场,音乐的密度和张力一如既往,小河、老狼、莫西子诗的加入是音乐助阵和情感加倍。但是舞台那么大,人又不够多,必然有一些私人的东西被稀释了。即便去年北京纪念小索(去世11年的乐队创始人之一)聚会上的“河酒吧”老人们都来齐了,也还是不一样。

野孩子张玮玮

话说回来,歌迷喜欢留恋过去,唱歌的人却总得和生活一起往前走,去经历更多的不同。

最近几年,每年都能在上海听到“野孩子”唱歌。从市场的角度来说也许这未必是一件太好的事,毕竟曾经神秘,一旦去魅,很容易失了光环。

但是这毕竟令更多人有机会可以听到好的音乐,而且即使年年听,感受音乐随人事的变化,也是一件难得能与时间心领神会的事。

比如一首《黄河谣》流传多年,早期冲头冲脑火星四溅的版本,以及现在数声鼓棒后的清唱版本,像祷告一样沉寂,唱着唱着声音就和时间一起随黄河水匆匆流走了。

“野孩子”从一开始就沧桑严肃,在追火车的时代唱永恒的乡愁和失落的身份。他们睁大眼睛看贫困的黄河两岸人民和勤劳的祖先,时时担心自己终有一天会唱不下去,歌里有比一个时代更久远的痛。到了今天,当他们正襟危坐在音乐厅或者体育馆,复杂而井然的双吉他响起,张玮玮的手风琴辟出一条缓慢的河,独特的调性里依然是黄土的味道和火车的声律,还有酒吧的喧闹,排练的寂静,背着琴奔走的眼前,不知在何处的未来。

是与城市格格不入,听起来却心驰神往的音乐。

听的人也许和《野孩子》里“他们说你的脸上沾满灰,他们说你的泪在天上飞”的境遇相差太多,但是并不妨碍扫弦声一起心就收紧。他们每一次来,都会提醒人和声有多美。这种肃穆感和训练有素的器乐像西域的大石块大树大风大太阳,心气沉稳。

“野孩子”的舞台有很多留白,大屏幕也始终是黑白的流动视角。留白多一点,西北荒漠的风才能在这里流动。他们还把整座舞台铺满银杏叶,一时兴起得非常漂亮。

有一幕印象深刻,《旭日旅店》是长时间缓慢后退的铁轨,直到铁轨没入灰云。他们警察朋友写的这首词并不是野孩子最好的歌词,但是影像和音乐让词变成最不重要的客体。让音乐说话,音乐真的说话了。

依然是《死之舞》开场。古老的意大利萨尔塔列洛舞曲因为一支中国乐队而在遥远异国流传,本身就是一件很奇妙的事。音符旋转,音乐开始。这样快乐的音乐为什么要一本正经地坐着听,应该站起来跟着跳舞,它的本质明明是快乐强健而非阳春白雪的。如果不是为了追求快乐,为什么要走那么远的路。

然而他们又唱:“我走过了生活,我没听见歌唱”(《眼望着北方》);“早知道黄河的水呀干了,修他妈的那个铁桥了是做啥呀呢”(《早知道》);“一切信仰都是假的,一切生命都会永远”(《消失》)。

感叹的时候却忽然听到一句新加的歌词“早知道云南的水都干了,修他妈的大坝是做啥呀呢”。原来不是灰心的虚无主义者啊,听清这句的人会会心一笑吧。

一年的时间,人的声音会变吗?还是听歌人的错觉,总之这一次每每听到张佺开口都会一惊。声音不会骗人,你有多少能量,它就有多少劲道。就算没有器乐,光他的唱就够摄人了。

器乐演奏曲《小马过河》是小索写的。他走过怎样的人生才会写出这样的曲子,又悲又喜完全不是汉民族的声音。这就是他们说的“一切生命都会永远”吧。

三位嘉宾,小河、老狼、莫西子诗。中国的民谣圈子小,走到哪里似乎都是故交。也挺好,就像张玮玮说的,年纪大了更愿意交往旧友。旧友不旧,人心那么深总还有不了解的地方,也就还有趣味。

野孩子音乐的密度大,话又少。他们三位的到来好像是把石头的硬壳敲掉,让石头里的人活泛了不少。

莫西子诗

像五四青年又像小城生物老师一样的莫西子诗跑上来了,讲了几句要冷场的玩笑话,扯开嗓子就唱了。结果野孩子不露声色的能量借他的势迸出沛然大鼓与和声,把他的山野独角戏变成完整的一出剧。

戴瓜皮小帽的张玮玮介绍小河的时候形容台上是一群“西北中年男子”时候气氛就微妙了,结果上来的小河帽子比他还怪,上来就是一曲《两只山羊》。他是把过去当包袱甩着玩的吧,一只老怪在台上自由自在。

老狼

又是几年没听老狼唱歌了,一首《虎口脱险》一首《米店》。老狼是偷懒还是认真呢,自己带了三把吉他,情怀是在的,唱起《米店》也是纯情守望,就是可惜了没有听到另一种可能。

小河

一场演出是独立的生命体。小河让大伙暖和起来的时候还有点僵,《眼望着北方》的时候才真正活起来了。“高音虽高,犹有竟时”,从E调降到D调再回到E调,张玮玮暖烘烘糙乎乎的嗓子给了流浪温度,下一首写于云南的小调《不要拿走它》顺利过渡到了他们的四季如春。大理当然不是世外桃源,但是歌里没有一丝阴霾。

《咒语》之前没有人说话。是因为当年小索唱以前悲天悯人的一番话已成绝响了吗。

这一次不是《黄河谣》而是《都是我的》和《啊朋友再见》结尾。很快要各自面对寒夜,西北男人燃火送别,还有什么比这样有点痞又自信满满地结束一场音乐会更让人高兴。![]()

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128

图片新闻