李泽厚:把哲学归还给生活,归还给常人

去年年末,九十一岁的哲学家李泽厚离开了我们。他为我们留下的,不仅是一部《美的历程》,更有大量的哲学著作和哲学思考。

上个世纪八十年代,李泽厚曾在“美学热”中名声大振,被一代青年人尊为精神导师,而后,他远走美国,潜心学术,低调地走完了自己的后半生。

晚年的李泽厚常常采用通俗答问的形式来展开自己的哲学论述,对此,李泽厚有着自己的一番解释:“哲学本是从对话、答问开始的,老祖宗孔、孟和西方的柏拉图不都如此吗?“

作为李泽厚晚年的友人,本文作者马群林将这一”精神“贯彻到了他的新书《人生小纪》当中。下文,马群林虚构了一段自己与李泽厚的对话,文中两人围绕着”什么是哲学“的问题展开了丰富的讨论。

值得注意的是,本文形式虽“虚拟”,内容其实是很“实在”:文中李泽厚的观点,都可以见诸李泽厚的各类论著、文章、书信等,并有经过李泽厚本人的修改和增删。

下文选摘自《人生小纪:与李泽厚的虚拟对话》,经出版社授权推送。

什么是哲学?

科学+诗

马:有的人为名利活,有的人为儿女活,有的人为国家民族活,您为什么而活?

李:我的意愿是为人类活,所以我的书叫《人类学历史本体论》。我是一位国际主义者,不是民族主义者,我欣赏马克思的话,为人类而工作。我提出的情本体或者说人类学历史本体论,是一种世界的视角、人类的视角,不是一种民族的视角,也不只是中国视角,但又是以中国的传统为基础来看世界。所以我说我是“人类视角,中国眼光”。

马:您曾讲过,哲学是“科学加诗”。

李:我不认为哲学只是分析语言的学科,也不认为哲学只是科学方法论,不管这种方法论的范围如何广大,哲学始终是科学加诗。这个“加”当然不是两种事物的拼凑,而是指具有这两个方面的内容、因素或成分。它有科学的方面和内容,即有对现实(自然、社会)的根本倾向作概括领悟的方面,但并非某种科学的经验论证;同时它也有特定时代、社会的人们的意向、欲求、情致表现的方面,其中总包含有某种朦胧的、暂时不能为科学所把握所规定的东西,这些东西又总与人的本质、人生的价值和意义、人的命运和诗情纠缠在一起。每个不同的时代和社会,都会赋予这些永恒课题以具体的新内容。所以,真、善、美这些古老课题及其哲学探讨,既不断变化又万古常新,每一个时代、每一种学派都将对这些涉及人类价值的基本课题和语词做出自己的回答和应用。正因为这些回答和应用涉及的经常是整个人生和世界,它就影响、支配、决定了对其他许多问题的回答和探讨。

1979年李泽厚在北京和平里9区13号门一层家中

马:当今社会,哲学还有什么功能?

李:哲学的功能不在感染(诗),不在教导(科学),只在启悟。所以,哲学是智慧,这智慧不是知性认识,也不是情感陶冶,而是诉于情理结构整体的某种追求、探询和了悟,也即提供某种对世界和人生的意见、看法、视角、眼界、思路,从而可能给人提供某种生活和心灵的境界。

马:海德格尔提出“哲学的终结”,您怎么看?

李:海德格尔讲的是以希腊哲学为标本的、我称之为“狭义的”形而上学的终结,是从古希腊以来的哲学的本体论,或者叫存在论,那是用思辨的方式探索Being(存在)的纯理性追求的某种“终结”。他认为从柏拉图到尼采,统统都是形而上学,都应该抛掉。所以他说哲学终结,思想开始。他说自己不是哲学家,而是思想者。他认为旧的形而上学没有了。像胡塞尔、海德格尔都认为希腊哲学才算哲学,这都指向超验的纯粹思辨。

马:2001年西方解构主义大师德里达访问中国时,讲过“中国没有哲学”,这令许多中国学人大为不满。

李:哈,其实,他是在推崇中国。德里达指的是“狭义的形而上学”,所以认为“中国没有哲学”。中国传统确实没有本质主义,没有二元分割,没有本体论(存在论),没有为后现代所反对的种种“狭义的形而上学”的特征。但中国一直有“广义的形而上学”,西方经常把它放在那种纯粹思辨的语言中处理。但语言、词语的普遍性意义究竟何在?翻译的可能性何来?也成了哲学问题。中国缺少遵循严格逻辑的抽象思辨,柏拉图学院高挂“不懂几何学者不得入内”,中国便无此传统。这当然是很大的缺点。但也有优点。现在西方的所谓“后哲学”,我认为就是想从思辨的狭义的形而上学转变到那种以生活为基础的哲学。中国有没有哲学呢?有,就是那种“后哲学”。生活大于语言,也大于几何学,语言的普遍性意义和翻译的可能性来自人类衣食住行的普遍性。所以我说中国哲学和后现代哲学在这里恰恰是可以接头的。

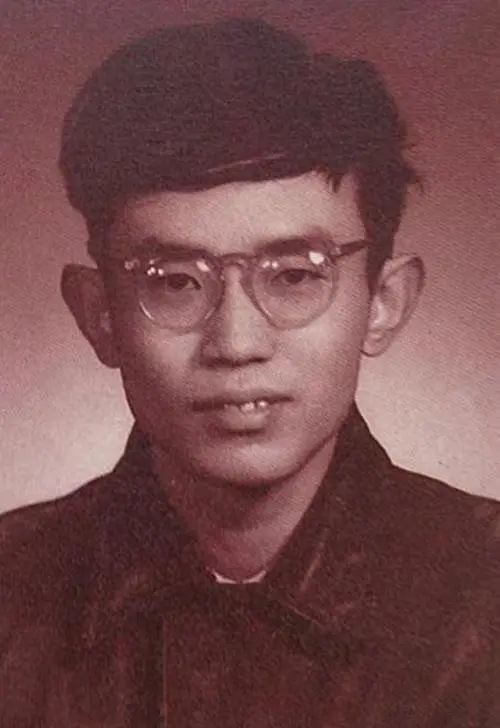

27岁的李泽厚(1957年秋)

思索命运

马:那么,在您眼里,哲学应是什么?

李:哲学思索命运。

马:“命运”?似乎没人这样讲过。

李:哲学到底研究什么?简单一句话说,我认为就是研究“命运”——人类的命运和个人的命运。人性、情感、偶然,是我所企望的哲学的命运主题。记得是1978年,于光远召集一个小型会议,会上谈到什么是哲学、哲学研究什么,问了许多人,各人有各人的说法,都大同小异。问到我的时候,我说:“哲学研究命运。”他顿了一下,我也没有继续讲,别人大概也听愣了。(笑)

马:最重要的哲学问题是什么?

李:人类命运问题。我有世界主义倾向,不仅关注中国人的命运,也关注人类的命运。当然,中国人多,解决了中国问题,对人类有重大意义。

马:最重要的哲学概念是什么?

李:还是命运。它能成为今天的哲学“概念”吗?恐怕不可能。但我仍然认为,命运,也就是人(人类和个体)的“立命”问题,应是哲学的核心。

例如,今天人类面临着一个可以毁灭自己整个族类的时代。这就关切到人类的命运。过去,无论冷兵器时代、热兵器时代,都没有过,这是现代高科技迅猛发展的结果。为什么西方反科技的声音那么强,包括海德格尔要那么大声疾呼反对科技?就因为现代科技的确威胁着人类自身的生存。对核战争的担心就是一个例子。这个问题,哲学应该予以考虑,这也是一种“究天人之际”。

马:您讲“命运”的主题是“人性、情感、偶然”,它们确实很重要,特别是在现代。

李:非常重要。比如,到底什么是人性,或人性是什么,这是古今中外谈论了几千年而至今并无定论的大问题。我的哲学主题是以“人类如何可能”来回答“人性”(包括心灵)是什么,这也就是“双本体”(工具本体和心理本体)的塑建问题。几十年讲来讲去无非是这一主题的展开,这倒似乎是前人在哲学上没有做过的,而且还有现实意义,因为随“告别革命”之后的便是“建设中国”。如此巨大的时空实体,如何建设?对世界、对人类将有何影响?兹事体大,谈何容易。前景茫茫,命运难卜;路途漫长,任重道远。

1981年在北京和平里家中

再如,偶然问题。后现代哲学把它讲得很充分,我就不展开了,只简单说几句。《批判哲学的批判》和几个主体性提纲,就是强调偶然以对抗当时盛赞的必然性、决定性。在自然领域,有人胡说量子也有“自由意志”,其实说的就是这个“偶然”,量子力学不是机械力学和传统决定论所能解释的。但偶然又不是毫无因果、毫无秩序可寻。量子力学也有概率性的规则在。审美和艺术是自由性、偶然性最大的领域,我曾以DNA来比拟其多样、复杂和变异,但也仍然有秩序可寻。我在《认识论答问》(2008、2010)中又强调了秩序和秩序感的重要。我说“天地有生之德”的“生生不已”正是靠秩序而维持,“日月行焉”“万物生焉”“天地有大美而不言,四时有明法而不议”,这“行”这“生”这“法”这“美”便是秩序,却又充满着千变万化的偶然,所以才有“以美储善”“以美启真”。“情本体”哲学指向的是这个神秘的宇宙存在及其秩序和偶然性。所以认识论不只是逻辑学,也不只是心理学。

历史更充满偶然。从人类看,所谓“必然”也只是从千百年历史长河看的某种趋势和走向,如工具的改进、经济的增长、生活的改善,但对一个人、一代人甚或几代人来说,却没有这种必然;相反,无不充满着偶然。人类的命运由人自己去决定、去选择、去成就。每个人都在参与创造总体的历史,影响总体的历史。从个体看更是如此。个体的命运愈益由自己而不是外在的权威、环境、条件、力量、意识所决定,从而偶然性愈益突出。在时间上,人将愈益占有更多的纯粹由自己支配的自由时间,不再终日停留和消耗在某种服务社会的机器里,这便可以愈益自由地选择、把握、支配、决定自己的行动和生活。在空间上,作为世界人,活动的空间急剧扩大,人际接触和交流愈益频繁多样,生活状态愈益多元丰富,不可控制、不可预计的成分也愈益加多,这也使偶然性急剧增大和变得非常重要。从而,人对自己的现实和未来的焦虑、关心、无把握感也愈益增大,也即命运感加重。求签卜卦的人会更多,人也会愈益深刻地感到自己被偶然地扔掷在这个世界中,孤独、荒谬、无可依靠、无所归宿,于是只有自己去寻找、去确定、去构建自己的命运。人生即在此偶然性的旅途中,自己去制造戏剧高潮。

49岁的李泽厚(1979年于北京十渡)

可以是提纲,不必是巨著

马:从早年的《论美感、美和艺术》到后来的《批判》,可以看出您倾向于建立一个体系,但至今都没有撰写一部涵盖您思想各个方面的体系性的论著。

李:这要看你所谓的“体系”是什么意思。早年受黑格尔和其他一些哲学的影响,我对建立体系有兴趣。后来我反对故意构造体系。我不以为非要去构建一个无所不包的形而上学新理论,那个时代早已过去。体系总是试图给人一套规范式的东西,这套东西经常管制着人家,成为所谓知识-权力结构。

从内容讲,用过于清晰的推论语言和知性思辨的体系著作便无法真正把握哲学的精神,正如用理性来论证上帝的存在(已为康德所驳难)、用理论来解说诗一样,既不可能,也没意义。它们只成为解构的对象。从形式说,我不大喜欢德国那种沉重做法,写了三大卷,还只是“导论”。我更欣赏《老子》五千言和那些禅宗公案,《论语》篇幅也远小于《圣经》,但它们的意味、价值、作用并不低,反而可以玩味无穷。你能说它们没有“体系”吗?没有巨著就不是哲学吗?所以,从这两方面讲,我都认为哲学可以是提纲,不必是巨著。

马:但您的《人类学历史本体论》尽管由不同论著重新组装而成,却融会贯通,自成一体,难道不是一部系统性的哲学著作吗?有学者还将您的哲学分为“纯粹哲学”“历史哲学”“伦理哲学”“政治哲学”“文化哲学”“美学哲学”六大块。

李:这本提纲性的书只是我的视角。当然,你硬要说它是所谓“体系”,也无不可。

马:一个有趣的现象是,您晚年的哲学论述大多采用通俗答问体。

李:是也。这可能让许多学人颇不以为然。哲学本是从对话、答问开始的,老祖宗孔、孟和西方的柏拉图不都如此吗?《朱子语类》不就比《朱文公文集》更重要,影响也大得多吗?“通俗化”不是肤浅,它要求把哲学归还给生活,归还给常人。通俗答问体有好处,彼此交流思想,生动活泼,鲜明直接,却无妨深刻尖锐,不会成为高头讲章,不为繁文缛节所掩盖,也不会使人昏昏欲睡。真正重要的东西,常常几句话就可以讲清楚,不必那么烦琐。这跟学术界现在的学术规范可能很不符合,我就不管它了。

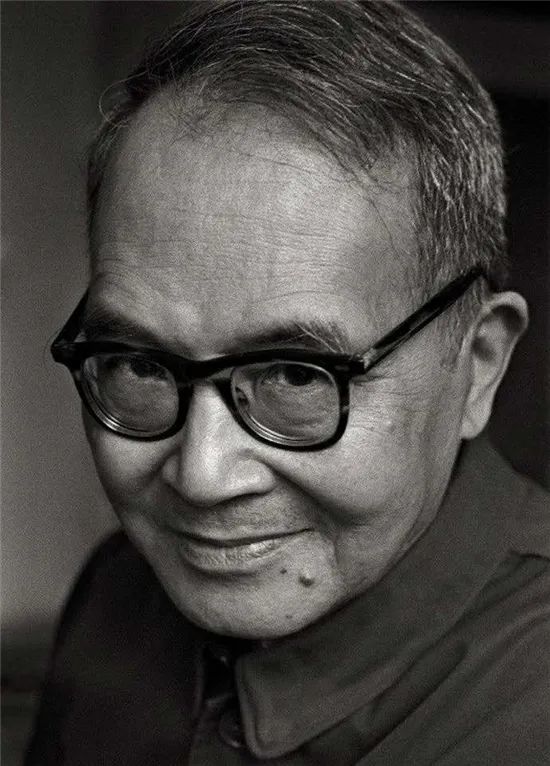

“思想者”李泽厚(约本世纪初)

费正清在晚年著作《伟大的中国革命(1800-1985)》中说,他不是写博士论文,罗列参考书目,说这不适宜专家,也无益于一般读者,说越宽广的著作越少精确性等等。我经常引费正清的这句话。我现在也不是做博士论文,所以我就不要引用那么多的文献、书籍作注了,也不用守那么多的学术规范了。这句话给了我很好的借口。(当然,年轻人还是要严格一点)文章主要是要真正有自己的东西,要么你有新材料,要么你有新见解,学术规范是第二位的。我不是写《批判哲学的批判》的时候了,我已年老力衰,旁征博引写严格的学术文章是做不动了,只能做这种聊天式的对话。

马:您追求的哲学风貌是什么?

李:我宁愿自己更“过时”、更“古典”一点,希望能学当年英美哲学的清晰明畅而无其繁细琐碎,能学德国哲学的深度力量而无其晦涩艰难,我以为这才是中国风格、中国气派的承扬,很难做到,心向往之。

马:美学家、哲学家、思想家,您最看重哪个“家”?

李:“思想者”(thinker)。我同意海德格尔的观点。海氏说哲学已经专业化了,他愿意做思想者。美学家是不成立的,我最讨厌别人叫我美学家。

王、陈、钱三大家

马:我看过一篇文章,有人问沈从文先生:“李泽厚的《美的历程》在青年学生中影响极大,您看过没有?”沈答:“看过,涉及文物方面,他看到的东西太少。如果他有兴趣,我倒可以带他去看许多实物。”

李:这涉及如何在文章中运用材料的问题。我讲有两种方法:一种是“孤本秘籍法”,这个好理解;还有一种是“点石成金法”,就是对普通材料、大路货,也不多,但能讲出另外的东西来。有人说《历程》引的材料都是大路货,我当时是自觉这样做的,我就是要引用大家非常熟悉的诗词、图片、材料,不去引那些大家不熟悉的,就是要在常见的熟识的材料中,讲出一些新道道,这会让人觉得更亲切,有种“点石成金”的效果。

马:能够做到“点石成金”,在大家习焉不察的地方,发现并讲出新东西,那才证明眼光胜人一筹。陈寅恪先生就是这样。

钱锺书致函李泽厚(1985年10月31日)

李:陈寅恪治史,所用材料也是不多的。他材料看得极多极熟,但用的时候,只把关键的几条一摆,就定案。他主要是有insight,有见识和史识。他的书常常并不厚,如《唐代政治史述论稿》《隋唐制度渊源略论稿》。你看看里面的材料和观点,眼光非常锐利,洞察力极强,抓住史实,寥寥数语,就把问题说清楚了。此外,他似乎随意讲的几句话,也并未论证,却极有见识,极有分量,抵得上一篇文章或一本书。例如他说到秦朝那一套是从孔夫子那里来的,我经常引他这句话,其实他这句话只是提到一下而已,并未论证,但极有分量,与传统说法根本不同。又如陈讲儒家的长处在伦常制度,而不在学说思想等等,也没去论证,但这片言只语的洞见我以为抵得上好些书。比起郭沫若、侯外庐硬套公式,更接近唯物史观。

陈的《柳如是别传》被捧得极高,但说实话,价值不大。《柳如是别传》有反抗现政权的思想,但那本书并不成功。陈的史识极高,有如王国维。王国维一篇《殷卜辞中所见先公先王考》,抵得上多少本书啊,太了不起了!七十年代末我写过一篇谈梁启超与王国维的文章,我就讲,王国维在中国历史的某些问题上取得了创造性的重要成果,大不同于乾嘉考据,也不同于章太炎,他有一种新眼光和新看法。章太炎不相信甲骨文,太迟钝了。但当时王国维是被排斥的。

王国维、陈寅恪、钱锺书,是今天人们羡称的三大家,我以为,论读书多、资料多,恐王不如陈,陈不如钱;但论学术业绩,恐恰好相反。

马:说到这“三大家”,对王、陈二位您评价都很高,特别是王国维,但对钱锺书先生却似乎评价不是那么高。不过我发现也有不少学人持与您大体相同的看法,如有学者说,钱锺书的学问是“一地散钱——都有价值,但面值都不大”。

李:钱锺书先生是大学问家,甚至可以说“前无古人,后无来者”。但也无须来者了。对他,我一直很敬重。他的那些所谓“散钱”,许多还是价值很大,不可低估,有许多潜藏的思想大可发掘,可惜他引书无数,强异为同,寻章觅句,多为附会,反而淹没主题,徒增炫学之感。他在可开掘思想的关键处,却未能深“锥”下去。

1987年2月于新加坡

马:钱锺书先生被誉为“文化昆仑”,还出现了以他为研究对象的“钱学”。

李:特别是后来,人们把钱锺书抬到九天之上,句句真理,学术神明,这我就颇不以为然了。我只是对那种狂捧看不惯,钱本人也并不喜欢。严复说过,中学以博雅为主,西学以创新为高。大家对钱锺书的喜欢,出发点可能是博雅,而不是他提出了多少重大的创见。当然他还是有好些看法的,但似乎并不非常突出。他读了那么多的书,却没有擦出一些灿烂的明珠来,永照千古,只得了许多零碎成果,岂不可叹又可惜。所以我说他“买椟还珠”。我问过一个捧他如神明的人,钱锺书在文学史上,或者在中国历史学上,或者在中国哲学上,或哲学一般上,到底作了什么贡献?提出来一些什么重要观点?发现或解决了一些什么重要问题?像陈寅恪的中国中古史研究、王国维的殷周制度论等那样的,结果没有人回答我。《谈艺录》钱锺书曾签赠我一册,我早就读过和一直保存的是解放前的版本。《谈艺录》其实比《管锥编》好,我的看法。

马:刚才您对钱锺书的那个“买椟还珠”评价,想必会遭到“钱迷”们的一致讨伐。(笑)我看过一篇文章,其中讲钱锺书在给别人的信中说过,李泽厚是当代很好的学者。您与钱锺书先生有接触吗?

李:见过。一次是在任继愈家里,他出门,我进门;还有一次是在大会上。就见过那两次。钱锺书给我写过信,我没有回信。不是我高傲到什么程度,那就可笑了。问题是我惶恐得很,不知道怎么回好。结果就拖拖拖,后来就忘记这个事情了。当时我们把《中国美学史》寄给他,在书中,刘纲纪和我对他那个谢赫六法断句的说法是大不同意的。

有个小故事,一个朋友出国后,钱曾说“宁为累臣,不作逋客”。朋友电话告我,我立即回答说“宁为鸡口,不作牛后”。这两句话都出自《后汉书》。我当时很得意,可惜钱大概没看到。(笑)

马:美国哥伦比亚大学夏志清教授所著《中国现代小说史》,对钱锺书和张爱玲推崇有加。

李:我不喜欢夏的这本文学史。我认为钱锺书的小说《围城》没什么了不起的,我真是硬着头皮看完的,觉得电视剧比小说强多了。(笑)他卖弄英国人的小趣味,我不仅不喜欢,还很不舒服,这大概又是我的偏见。因为我对文艺有偏见。

钱锺书是“国学热”捧出来的符号。包括张岱年先生,也是“国学热”捧出来的。

钱锺书

马:张岱年先生也是一个符号?

李:张还算不上符号,只是“国学热”的一个代表、一个现象。这种现象在八十年代是不可能出现的。张曾公开、明确地讲李泽厚说中国传统是“实用理性”是胡说八道。他也不讲出道理。你倒是论证一下我的“实用理性”怎么不对啊,一句胡说八道就完了。但他又当着我的面说你“自成一家之言”,我听别人也转告我说“张先生说你是一家之言”。搞这种两面的东西干什么呢,我感到很奇怪。他以前反对人家把冯友兰算作新儒家,说冯接受了马克思主义,不能归于新儒家。但是几年以后,文章完全变调了,对新儒家也大有肯定。这是干什么呢?这些不是糊涂的问题,是有所图。他后来就被捧得晕乎了,记得有家报纸称他为“国宝级哲学家”,他认为他真是当今冯友兰。张岱年的追悼会规格超过了冯友兰和金岳霖。问题是这没什么意义。顾准、陈寅恪死的时候什么也没有。这些看穿就行了,都是毫无意义的事情。

在对古典文献的熟悉上,张岱年并不输于冯友兰,甚至胜过冯,但他没有思想。1985年庐山中国哲学史会议上,他还在大讲日丹诺夫,大讲唯物论唯心论。后来,他提出“综合创新”,但讲了半天,什么也没讲出来,空喊口号嘛。好像是八十年代末、九十年代初,张岱年主编的丛书里有一本《张岱年的哲学》,那作者送了一本给我。我就问他张岱年到底有什么哲学,他答不上来。老实说,张岱年写得不错的是那本《中国哲学大纲》,上世纪三十年代写的,他以后的书都没有这本好。他的学问到底多大,我是很清楚的。

由张岱年又想起九十年代的一些细节。如那时张积极参加批我的会议,会上大讲了一通,而季羡林就拒不参加,我与季素无来往。如当年陶大镛以民盟中央副主席身份,说是做思想工作,经常请季、张、金克木和我共七人吃饭。当时我已不能发文章,金、季均劝我以笔名写,我随口说“行不更名,坐不改姓”,金拍桌而起说:“好!”张默然。他那本“大纲”便是反右后改名出版的。后同车回家,我没理张,他也自知无趣。(笑)

哲学需要论证吗?

马:许多书是给读者传授一套知识,而您的书不是这样,“论证”似乎不多,许多情况下就是一个一个直接讲出观点来。有学者说您用的是中国功夫里的“点穴法”。

80年代的李泽厚(丁聪画)

李:这的确是我想做到的。一是直击要害,二是点到为止。我一直喜欢“要言不烦”这四个字。我的书,就性质说,属于康德所谓主观的“意见”,而并非客观的“认识”,即不是追求被人普遍承认的科学真理,不是原原本本地讲一套知识,而只是陈述某种个人的看法。我希望能找到一些时代所需要的东西,能抓住一些有价值的东西提供给年轻人。只要有一句话能够给人以启迪,能够引发人们去思考,我就感到欣慰和满足了。我在《说巫史传统》开头就讲:“所说多为假说式的断定;史料的编排,逻辑的论证,均多疏阔。但如果能揭示某种关键,使人获得某种启示,便将是这种话语的理想效果。”这可能就是我的追求了。哲学本就属于这个范围。当然,也如我所说,难免简陋粗略,有论无证,不合“学术规范”。但有利总有弊。也许,利还是大于弊吧。

马:依您的意思,哲学可以不需要论证?

李:哲学到底要不要论证?什么叫哲学“论证”?这都是问题。休谟最有影响的不是《人性论》。这本大书出版后没多少反响,可能与他讲得太繁细有关。他后来写的《人类理解研究》,很薄的小册子,就很有影响。那本书相当好看,而且的确最重要,他要讲的主要内容都在里面了。他讲道德、政治的也很薄,都是“短论”。《纯粹理性批判》很厚,可是厚得有道理,这是康德最重要的书,其中包含了后来发挥开来的许多思想。他的《判断力批判》很薄。有关历史、政治的几篇论文,都不太长,但分量多重呀!黑格尔完全是从那里出来的。笛卡尔的《哲学原理》等几本书,都很薄,只有几万字,非常清晰,一目了然。霍布斯一本《利维坦》,柏克莱三本小册子,卢梭也是几本小薄书,就够了。杜威写了那么多书,我看中的也就是《确定性的寻求》,如再加一本,就是《艺术即经验》,其他的我都看不上。有些人有些书就是写得太厚、太多。海德格尔全集据说有一百卷,这实在太多了。除了极少数专家,恐怕没人也不需要有太多人去读。许多全集均如此。汤用彤《魏晋玄学论稿》才七万字,我以为超过了许多人七十万字的书,他也是不作烦琐论证、材料堆集,可几句话就把问题讲清楚了,尽管你可以不同意他的观点。汤用彤一生好像只写了三本书。

德国哲学家马丁·海德格尔

当然,写成专著,十几万字、几十万字,旁征博引,仔细论证,学术性会强许多,说服力会更大,也更符合所谓的学术规范。但我觉得不太必要,想让读者自己去思考,留下更多发现和发展的空间,值得别人和我自己以后去填补,不也很好吗?我觉得做到这一点就足够了。

马:如此说来,真正严格讲,维特根斯坦、尼采的著作也不符合“学术规范”,他们似也不论证,中国的《老子》、禅宗等就更如此了。

李:维特根斯坦不谈论哲学史。他跟海德格尔不一样,对哲学史没花功夫,基本不读。而且他也不爱作“论证”,有时就一两句话,说一个观点,就完了。他说:“对于不可说的,只能保持沉默。”就一句话,没有论证。维特根斯坦的作品非常少,生前只出版了一本《逻辑哲学论》,极薄的书,却影响巨大,成了分析哲学的祖师爷。尼采也如此,也不论证。所以伽达默尔说,尼采不算哲学,康德、黑格尔才算哲学。那《老子》呢?《老子》篇幅那么短,观点一个接一个,玄之又玄,更找不到论证了。黑格尔认为:老子是哲学,孔子不是哲学。老子和禅宗,都不作“论证”。在此,我想重复问一遍:什么叫“论证”?哲学到底需不需要“论证”?你总不能说《老子》不是哲学、禅宗不是哲学吧?哲学主要是制造概念、提出视角,如果它们是独特的,站得住脚的,那就可以了。哲学并不一定要用西方那种“严密”的语言(如德语)和语言模式,而且“西语”也可加以改变而“中用”。海德格尔说只有德语才配讲哲学,我就不同意。

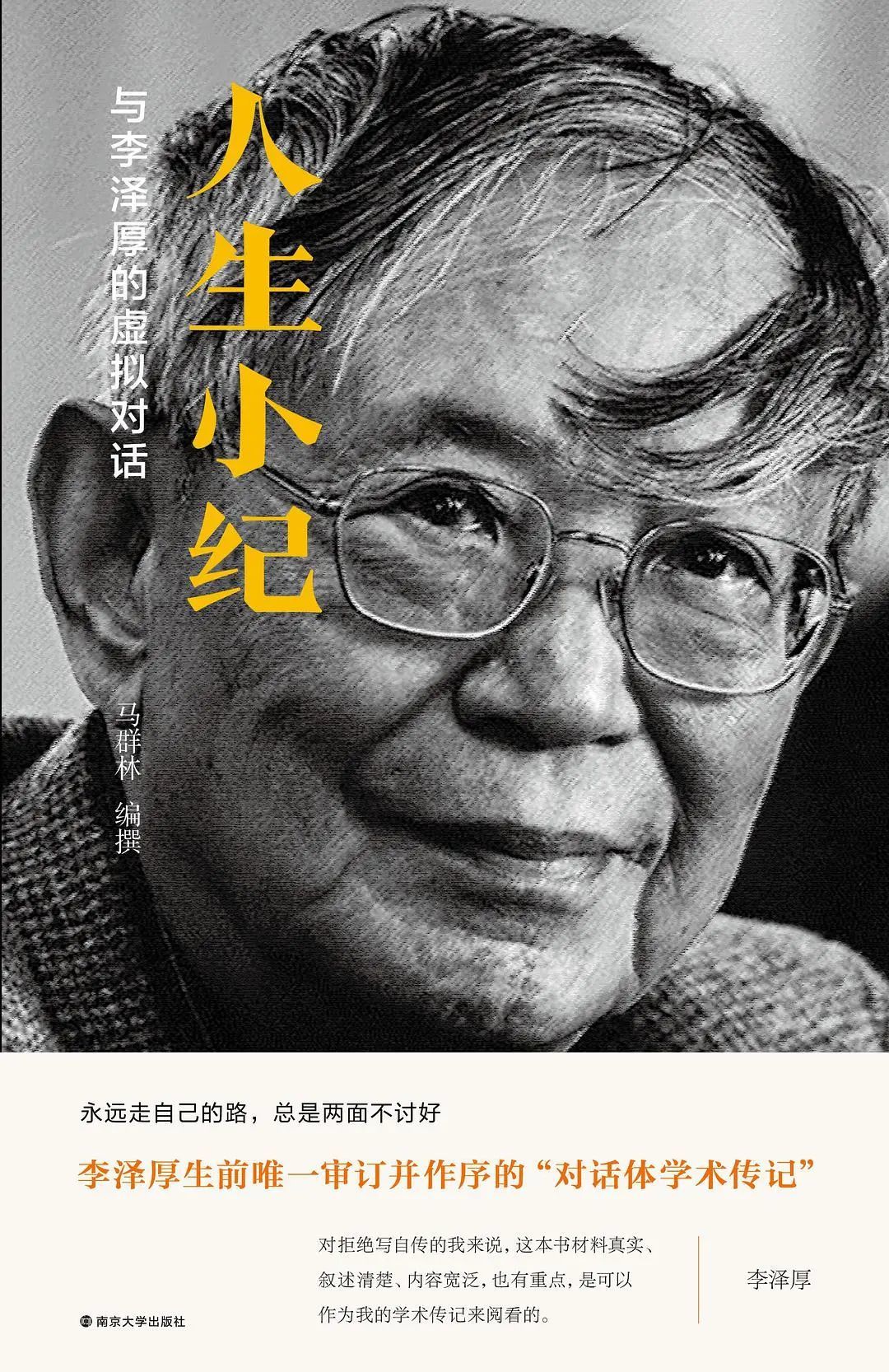

本文节选自

《人生小纪:与李泽厚的虚拟对话》

作者:马群林 编撰

出版社:南京大学出版社

出版年:2022-6