小镇做题家,最不应该被嘲讽

“小镇做题家”这个词,你听说过吗?

当被归为“小镇做题家”这个群体时,会不会想起当年努力做题、备战高考、埋头苦读的经历?

而在走出大学校门之后,来自小镇的青年们有没有因为原生身份及其关联的眼界、社会资源等而感到困顿迷茫?

今天,我们来聊一聊,三个小镇做题家的前半生——他们如何通过高考去到大城市,又如何在这座城市里安身立命……

下面让我们进入话题背景——

关于“小镇做题家”的讨论,热度一直不减。

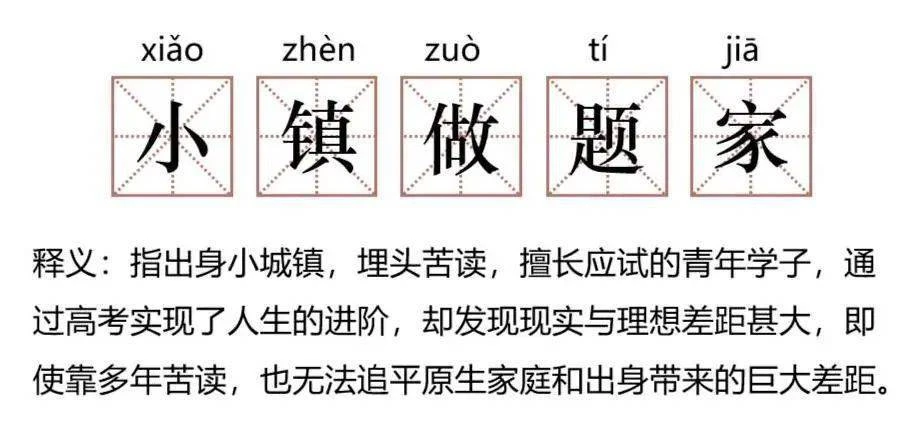

据刊发于《文化纵横》的一篇论文考古:“小镇做题家”概念诞生于豆瓣的“985废物引进计划”小组,他们以“出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定视野和资源的青年学子”作为符号和标签定义自身。

该小组成员大多来自乡镇农村,毕业或正就读于知名高校,但自认为“除了埋头苦读之外啥都不会”,见识和能力有限,没有长辈指点,步入社会后处处碰壁。

有媒体人用两句话重新概括一下21世纪“小镇做题家”的精神特征:

1.认识到自己生活在主流社会的外围边缘;

2.努力利用应试教育体系摆脱边缘身份。

一方面,“小镇做题家”引起大多数从小镇考入北上广的年轻人的共情,这种共情同样为《甄嬛传》中的安陵容洗刷掉了某些她令人厌恶的部分——作为《甄嬛传》中最尴尬的角色,她一生从头到尾都是“被嘲讽的小镇做题家的一生”。

另一方面,对于“小镇做题家”的嘲讽言论,引起网友对立。身为“小镇做题家”的普通人,他们的努力就可以被轻视、被嘲讽吗?

1.你是“小镇做题家”吗?

斯派克:大家好,这里是“过于喧嚣”,我们会针对近期的热点文化话题,找一些朋友来聊天。今天我们想聊的话题是“小镇做题家”。

我是凤凰网读书编辑之一斯派克,今天我们还请到了两位嘉宾,一位是《诗刊》社编辑部副主任彭敏老师,另一位同样是我们的编辑老师,老沈。

彭敏:大家好,我是彭敏,在《诗刊》杂志社做编辑,也参加过一些文化节目,《中国成语大会》、《中国诗词大会》等,真的是一个“做题家”,毕竟参加过的节目都是在答题。

彭敏,湖南衡阳人,中国人民大学本科毕业,北京大学中国现当代文学专业研究生毕业。现任中国作家协会《诗刊》杂志社编辑部副主任。曾获《中国成语大会第二季》总冠军、《中国汉字听写大会第三季》成人组总冠军、《中国诗词大会第五季》总冠军

斯派克:相比起来,我只能算是我们村的“村状元”,是我们村的“做题家”。老沈呢?

老沈:我是区里的“历史”单科状元。我高考的时候叫3+X,X是在文理科里选一个,我选了历史,当时还发了200多块钱。

彭敏:我在我们县(湖南衡南)应届生里是第一名,考到了人大,在我们那个地方确实是一个壮举,很少有人能考到人大。当时我爸办了十几桌,很多人都来吃饭。后来我考研又去了北大,他更高兴了,把北大录取通知书复印很多份,经常随身带着,聊天的时候拿出来。

我印象特别深的是,我考上人大,我爸和我两个舅舅——阵容很强大、很豪华——坐火车送我到北京。结果火车对面坐着一个人,是湖南省理科前10名,考上了清华计算机系,我一路上特别没脸,想要不我回去复读算了。

老沈:对,你永远不知道在去上大学的火车上会碰到什么人。

人大是我高三的目标,广东考人大分挺高,那年差不多650才能上。我们读书氛围很差,要么去工作要么创业,我开始也没有特别用功,到高三有一些危机和压力了。我算做题者吧,没有那么厉害,称不上做题家。在那一年里我学会了怎么把效率提高,我去算每次的分数,然后把每周的成绩列成一个表,比如我在班里每一科排多少名、全级这一科排多少名。

彭敏:我的高中生活不像大家很焦虑这件事,过得比较浑浑噩噩,没有想着我要努力学习考一个什么大学。反而有一段时间我中了文学的毒,有两个月的时间特别厌学,我的目标是做一个伟大的作家,我要好好地搞文学、搞创作,有两个月的时间完全不学习,老在上课的时候看各种课外书,写诗。幸亏有一个同学不知道怎么说服了我,让我重新回归到学习中来。

那个时候没有像现在的学生那么焦虑,把成绩当一回事,顺着这个社会、顺着父母的安排在学校里呆着就行,并没有说努力学习改变命运,这种想法完全没有。乡下父母对孩子学习也完全没有感觉。当我说我要报中文系的时候,一般城里的家长就会明白,这个孩子中毒了、要完蛋了,我爸妈没有任何的反应。如果他们知道,我就读不成中文系了。

斯派克:你们高考听上去都好容易,山东的高考简直就昏天暗地,没法喘气。大家从5点开始就已经坐在教室里,一直学到晚上10点回去洗洗睡。晚上只有30分钟的洗漱时间。为了方便学习,学校不允许女生留长头发。

后来我转学去了山东教育比较好的青岛市,突然感觉老师的教学方法与之前学校的老师完全不一样,才意识到做题是有方法的。比如一张数学卷子拿过来,第一题肯定是几何、第二题肯定是三角函数、大题肯定是圆锥曲线,发现套路之后,才发现学习是容易的。转到那个学校后,我一年涨了100多分,才有大学上。

纪录片《高考》 (2015)

2.大学生活与想象中有何不同?

斯派克:英国一个社会学家保罗·威利斯在授课时发现,经历过高考的学生,会为了未来的自己牺牲当下的享乐,会培养出“延迟满足”的习惯,进而形成一个为通过高考而服务的“高考人格”。

我看到“高考人格”这个词的时候感觉就是在说我,这种高考人格某种意义上让我考上了大学,但真正的考验在进入大学、甚至毕业之后才到来。

老师、家长都会说考上大学一切就OK了,仿佛所有的问题都迎刃而解了,但当我们拼死拼活考上了大学后,发现完全不一样,还是要面临更多的题……你们考上大学之后,大学生活与曾经的期待出入大吗?

彭敏:我高中的时候觉得自己好像还行,自信心没有经历过太严重的摧残,顶多就是觉得没有别人高、没有别人帅。但到大学以后,跟城里来的人一比差得很远,尤其在社交这块,我的自信心、阅历、经验结构都没办法支撑我去比较游刃有余的进行社交活动,很难交到一些外面的朋友,都是跟宿舍里的人玩、跟自己专业的人玩。

我从中学一直到工作之后都一直特别害羞,没办法跟别人进行一些正经的交谈,甚至在校园路上碰到一个认识的人打个招呼,声音都会细得像蚊子一样,不敢大声说话,始终处在不敢让别人看见自己的状态,因为我没有什么值得别人看的。

我老穿着我们高中的校服,衡南一中,我穿着校服去打水,打着打着突然背后有一个女生的声音在念我背后的字“衡南一中”,我当时就被吓到了,都不敢回头。你们想象一下这种场景。后来她叫出了我的名字,她认识我,我才敢回头。那时的自卑和羞涩、对外面世界的恐惧就到了这个程度。

通常在学校我们要出去打工、兼职、实习,我很少出去,我完全把自己封闭在学校里、封闭在图书馆的世界里,我没有去外面实习过,也没有做过家教,实习都是在中文系的办公室完成。甚至我研究生快毕业的时候,都很少去过外面的世界,就封闭到这样。

电影《此间的少年》(2010)

老沈:我家离广州50多公里,是个很小很小的城市,一直到我上高中以前,这个城市里几乎没有人说普通话,都说粤语。当我去到广州,发现广州人居然说普通话,共享一套普通话世界。

我来到广州,学校刚好在市中心,外面是非常的热闹,商业街、自助餐、KTV……各种好玩的,我觉得很快乐。我对大城市完全陌生,另一方面又觉得特别新鲜,非常想去体验那种花花绿绿的生活,所以我虽然很向往沉浸在图书馆,但是完全就坐不下来,可能是一种报复,在小城的生活太封闭、太压抑了,所以我到大学就想打开自己,比如大一我报了八个社团,其实根本忙不过来,功课就是在应付,这个状态可能直到大三大四的时候才改变。

斯派克:我也是,就有一种我孤陋寡闻、我从小镇出来、我什么都不懂,但我要报复性地了解这个世界的那种感觉。

我选择来北京读大学,是因为我爸在北京工作,我爸跟我妈一直两地分居,我要考来北京的话,感觉家人就可以团聚了。这也是一个空头承诺,我的高中是活在好多对于考上大学之后生活的空头承诺里。

上了大学之后我没有那么大的落差,因为我一直很平,我的成绩在高中时也不是很好,考来大学后我叔叔跟我说过一句话,说到了北京之后,周围比你优秀的人太多了,他说千万记住这一点,一定要记着心理不要产生落差感,因为别人都太棒了。

现在有时候我也想,如果我那句话不记那么久,是不是我在大学就可以更努力一些,就可以不甘于自己的平庸,因为他跟我说完这句话之后,我就觉得反正我就这样了,有一种已经提前开始摆烂了的状态。

彭敏:我上大学倒没有觉得别人比我特别优秀,每个人对优秀的标准不一样。我那时是一个特别死脑筋的文学青年,世俗的那种成功的尺度我都不认同,所以只会以文学为尺度不停地要求自己。可能在毕业之后,关于物质和经济的观念才慢慢培养起来。

在上学的时候,我从来没有想过将来要找多好的工作、要赚多少钱,一心扑在文学世界里干自己喜欢的事,我觉得这可能也是小镇背景给我带来的那种封闭,就是没有尝试过别的价值观、不知道外面的世界是怎么样的,而在很小的时候就接受了一种价值尺度,从此再也没有把头探出到外面的世界。

老沈:我可以站在我的角度去说一说我跟深圳、广州同学的差异。在中山大学那个学生圈子里,深圳、广州同学是在顶层的,深圳的同学在大学里穿的运动裤是他们的校裤,他们以此作为一种身份标识,是一种骄傲。以至于我认识一个师兄,他找人买了一条深圳的校裤。

电影《地久天长》中,王源身着深圳校服

他们的英语口语都特别好,会穿一些时髦的衣服,用最先进的手机,我上大学时刚好苹果手机出来。他们的标识非常明显,我就感觉跟他们会有一个很大的差异,然后最可恨的是他们往往成绩还特别好,平时又比较能玩儿。

我就跑到中文系去听课,因为我无法接受这样的生活,我也不是这样一个阶层的人,所以我觉得投入文学的可能会让我建立一个虚假的身份标识。我喜欢看比如垮掉派的文学,里面会塑造一些贫穷的、落魄的、颓丧的、非理性的青年形象,我就很想把自己塑造成那样,所以我就去中文系听课,每天营造出这样一副形象来标识出自己的不同,但是现在看是很傻的一件事情。

这就是我对整个学校主流气氛那种反抗,很多人大三突然想明白自己要做什么,我自己磨磨唧唧搞到大四也没搞出什么出路来,还是得读一个中文系的研究生。

3.为什么毕业后会选择留在北京?

彭敏:我当时为什么不去别的地方、不回老家而留在北京,就是单纯的一个原因,因为我的朋友都在这儿、我同学都在这儿。我生活在这里的话,到了周末很容易就可以得到一个幸福快乐的、跟大家团聚的生活,到了地方上就不太可能。

而且事实证明,毕业十多年之后再回头看,你最好的朋友、能够一起玩得最放松的朋友,还是本科时候认识的那些。甚至在研究生时,都很难再交到真正特别好、能够经常玩的朋友。恰好我最好的几个朋友也都留京了,我并没有想过回去老家,资源、人脉当时并没有考虑。

还有,因为我想做跟文学有关的工作,这种工作真的只有在北京才比较好找,回长沙去找一个文学刊物这个太难了,但是北京就有,它能够容得下我这种特立独行的文学爱好,我想在北京做一个孤独的、喜欢自己事情的人,这在别的地方是没有办法实现的。

电影《四海》

斯派克:我记得来北京后,第一次去我爸那个屋子,一推门进去然后想找第二间屋子,找不到,就这么点,我就在想,天哪,这是一个大城市该有的生活吗?房间又小,又看不到太阳……对都市生活的想象瞬间就被打破了。

等到工作后我又发现,我所喜欢的工作不足以支撑我在大城市安居,也不会让我有种稳定感,就会想反正也有过北上广的经历了,觉得是否留在大城市无所谓了,更羡慕一种平静的时间,属于自己的生活。

彭敏:我们来到大城市后总处在一种特别焦虑的状态,仿佛觉得此刻的生活都是可以忽略的、此刻的生活不重要,就想奔着未来某个时刻,实现那么多的愿望,到那个时候开始真正的生活。

总是焦虑、总是停不下来、总是往前奔跑,但实际上你会发现,其实这个过程永无止境,你以为达成了某个目标,就可以过得更加安定一点、心灵会更加舒适一些,但其实可能不是,你每一次的成功、每一次的跨越,可能只不过产生了一个新的欲望,又会为了这个新的欲望去不停奔跑。

要真正停下来享受此刻是很困难的,甚至有时你会觉得我要永远前进、永远攻击,去攻击那些我还没有达成的目标。什么时候觉得我就停在这里防守、我守着现在有的这一切就很好,这个状态可能几乎不会有,我们永远会在路上被什么东西赶着停不下来。这个可能是大城市的一种比较独特的生活体验。

老沈:这可能也是为什么这么多人都很想去到某一个安逸的城市、某一个安逸的小镇,但他回到的可能已不是当年那个小镇,而是一个理想中的、具有乌托邦性质的地方。

他可能想着财务自由了之后回到那里,但可能这一生都获得不了财务自由,还是要不断换房子、为孩子学习操劳,然后人到中年要照顾老人、要处理自己的婚姻。等能够有资格离开这里、回到那个田园般的乌托邦小镇时,他已经没有那个心劲儿了。

4.毕业后,工作让你迷茫了吗?

彭敏:其实我一直想要从本科硕士读到博士,然后当大学老师,我从来都不想走向社会、接触社会,我想活在一个封闭自足的世界里,所以我考研其实是一种对社会的逃避。后来我也考博了,但是没有考上,我当时就跟我妈商量,想再考一年,先不找工作。但我妈非常强硬,她一辈子从来没有那么强硬过,坚决不允许。我没地方去,在北京也没有钱租房子,她又不允许我回家复习考博,那就只好工作,考去了作协。

作协这种地方一般人可能不会想来。我刚进来的时候,有同学还会给我做媒、相亲,有时别人把我的资料、工作单位信息告诉那个女生后,人家就觉得,这不是个混吃等死的地方,我不要见他。我这样被拒绝过好几次。

我上学的那七年,其实非常不开心,因为身高的问题我找不到女朋友,觉得这一辈子要孤独终老,我经常崩溃、大哭,还是在人很多的时候。别人一谈起我这个问题,我可能就直接哭了。但是在我工作后,尤其在我炒股票、炒期货,完全跟文学一刀两断那四年,是我人生中最快乐、最坚强的时候,原来一个人钻在钱眼里是这种感觉,每天都沉浸在一种幻觉当中——我要一夜暴富了,未来从来没有这么值得期待过!

电影《当幸福来敲门》

后来我开始参加《中国诗词大会》。我特别喜欢参加节目,这会让我认识很多有意思的人,原来学得那么多完全用不着的屠龙之术,也突然间有用了。而且通过参加节目,确实能让我获得一些他人和社会的认可,这些东西以前在学校很难得到。你说你喜欢诗歌、喜欢古代文学,这在当时是非常孤独,甚至是怪异扭曲、被别人嫌弃的一件事。突然它好像还能够让你获得一点点荣光,就会觉得特别好。

斯派克:彭老师比很多人幸运的地方在于,在工作之后,发现自己热爱的事情得到更多人认可。

老沈:09年我刚进大学的时候,脑子里很天真,我想我毕业肯定就年薪百万了。研究生的时候来到北京,发现大家都要去体制内或者找一个有国企央企背景、稳定的工作。我一开始特别不能理解,因为我觉得外面世界大有可为。后来我发现,别人其实都是很审慎的,很清晰的,而我是有点傻的。我的这个傻,在我进入社会中就获得了应有的“报偿”。

我现在觉得,反正我也没有什么能力挣到大钱,同时慢慢的认知到,自己对文学的热爱没有那么纯粹,它不是一个我可以去抛家舍业来做的事情。因此,我就特别向往一种,我称之为所谓“诚实劳动”,就是我做一分工作,我就挣一分钱,我不吹嘘自己,我也不过度夸大自己、不透支自己,包括时间、精力、能力。我就想拥有那样的一种诚实,我会觉得那样的工作特别“道德”。

5.“做题”究竟能否“改变命运”?

老沈:举个例子,我妹妹有个很好的朋友,今年她刚好高中毕业,她的分数可以上985,但是她去了上海海关学院,她的分数在海关学院应该算是最高的,为什么她会去海关学院?因为她知道,她将来不仅要当公务员,而且要当一个海关的公务员,可以明确到这个程度。

彭敏:我觉得这样的人就很幸福。人生很大的痛苦,就来自于摇摆和动荡。如果你那么小的时候就认准了一条路,一直往下走,而且它是一条真的值得走的路,也能够给你很多社会层面的正向反馈,这样的路多幸福,对吧?

像我们这种搞文学的,我们从小的选择好像也很笃定,但是这种笃定是来自于当时价值观的封闭,来自阅历的一种匮乏。后来等到这个世界被打开之后,就经历了那么多的动荡,如果不是后来我炒股票期货失败了,我可能真的就跟文学绝缘了,我就发财去了。所以像他们那种信念,我觉得是很坚定,而且不容易被动摇的,很幸福。

老沈:我还认识挺多这样的年轻人,有一些人立志要考公务员,但是考了很多年也没有考上。比如说我的一个师弟,父母每年都会让他去考公务员,这是父母给他的一种期许,然后这个东西会变成他的一种“使命”,他觉得他一定要做这个事情,他每年都做,然后他最后可能只是应付,可能只是象征性的,可能甚至都不报名。

但是他依然口口声声的念叨着这件事,这种“未完成”就变成了他的一个永远的生命中匮乏的东西。这个东西会很可怕,就是当然你足够优秀是可以实现这个愿望的,但如果它一直变成你的匮乏你又做不到的话,会不会让一个人损耗生命。

斯派克:我觉得他都把那个事情当成一种逃避机制了,因为他认定了一条路,就可以排斥其他的可能性,虽然这条路可能走不通,但是他可以在那条路上获得一些安全感。

我们通常被教育说,高考、考公等考试可以改变命运,但大多数情况下好像并没有。所以通过做题,是否真的可以改变我们的命运?

彭敏:任何时代,改变命运或者说世俗意义上的成功,应该都是比较稀缺的。我们所说的“改变命运”,这个这里面的欲望和诉求是不是太大了?

我倒是深刻体会到,不同的群体处理问题的不同之处。当我们在做一件事情的时候,作为“做题家”可能会诉诸于自己个人努力、个人专业技能的提高,在乎和别人在竞争当中如何战斗,如何脱颖而出。

但我的一些朋友,他们家境比较好,他们在做一件事情的时候,思路跟我们很不一样。他们可能很快会去寻求相应的社会关系、人脉资源来帮助他们,而我们就只能吭哧吭哧去想,我怎么把这个东西做到最好。

在这种思路之下,还有考场供我们去做题、供我们去战斗的话,其实也是一件很幸福的事了,而且这个考试确实相比于其他的途径会更加公平。

老沈:“改变命运”,当我想到这四个字,首先想到的是高考恢复以后,知青们欢呼雀跃的场景。高考恢复之前的社会相对而言是比较静态的,比如说做工人靠“接班”——我爸退休后我去接我爸的班儿。农民就更不用说,肯定就是去种地。所以那个时候能考出来,确实改变命运,就是《平凡的世界》里的那种感觉。

1977年12月7日,北京市高考第一天。

到2000年前后,事情又不一样。经济开始飞速增长,改变命运途径就会变多了。这时候我会想到《山河故人》,比如张译演的那个角色,他通过开矿成为了一个大老板。

还有我的一位中学同学,她平时穿得也很普通,几乎不用什么高级东西,你辨识不出她的家庭情况。后来,我才知道她爸爸的工厂供应着中国几乎所有洗发水的瓶子,那是一个非常巨大的产业。那时我理解了为什么我身边的广东同学没有学习的气氛,也不喜欢学习。因为他们不需要靠高考改变命运,他们的父辈是靠自己勤劳或者是创业、开工厂,靠这个改变命运的。

距离我们今天越来越近,大家的渠道可能又收缩了,如果你不是在一个商业非常发达、有深厚经商传统的地方长大,当你发现不能通过其他方式让自己获得一个跃升,那么你可能还是会相信考试。我们强调它的公平,可能某种意义上是因为我们比以往更需要这种公平。

6.拼尽全力的做题家,不应该被批判

老沈:我之前看《霍金传》,写到他们在剑桥的时候,会管那种学习特别刻苦、没有爱好的人叫“灰人”,还讲到他们当时是怎么玩儿的,在剑桥天天喝酒、搞什么兄弟会,我一看大受震撼,说因为当时他是我的偶像,我内心就特别受伤,发现人家好像和自己不一样,是个“贵族”。

我想说的差异可能是在这儿,更多的小镇做题家受到类似冲击之后,走上一条实际的路径,把自己的优势当成一个精打细算的东西,然后拿它去换取一个效益最大、对他最好的结果。

斯派克:我印象最深的是,我从出版社辞职到了一家文化创意公司之后,周围的同事看上去都很从容,我们工作还挺忙的,但他们看上去就游刃有余,总是很自信,每天慢慢悠悠或是充满热情,就把自己的工作完成了。

你会感觉到他身上散发出来的气质,很放松,很自如,很淡定。我没法从容起来,我在做事的时候都会有所顾虑、会有一点点紧张、会想是不是很有风险。但是我在他们身上看不出来对未来风险的担忧。我觉得这可能也是一种差异,因为成长起来的环境不一样,我顾虑的东西太多了。

彭敏:这可能也是基于某种保障在后面。我前年去参加过《奇葩说》的海选。我虽然很喜欢这个节目,但毕竟当时我已经拿过《中国诗词大会》的冠军,所以即使选不上我也没那么焦虑。

但我发现有一些人,他们可能是刚刚毕业的大学生,或者是在北京漂了很多年的演员,他们为了争取上这个节目所付出的努力,是我们难以想象的。有一个人,他上台之后,因为辩论能力估计也没有,文化水平也有限,所以他努力在表达里加入各种彩头,各种让你觉得有意思的东西,他每说一句话都用尽全身力气,用很夸张的方式在台上跳舞,一直在台上呆了接近半个小时。他的动作幅度那么大,以至于当最后结束的时候,他几乎就要虚脱了,完全喘不上气。

当时我就属于斯派克说得那种比较从容的,失败了就算了,无所谓;但是对他来讲这是一个我必须要攻克、要拿下的事情。

《奇葩说》第七季海选现场

老沈:我这两年会变得越来越佛,总觉得什么都无所谓,反正就这么着,这可能是比较消极的,但是彭老师刚刚说到的,让我突然意识到,我们这个社会上还是有人在为自己的前程拼尽全力。

前两天看一个综艺,节目请了好多香港歌手来演唱那个香港的经典流行乐。全场最让人动容的,是林子祥唱的一首励志歌曲。今天说到励志歌曲,很多人好像没什么太大感觉,但是那个东西确实是能感染人的。我在屏幕面前哭得稀里哗啦。

林子祥演唱这首歌其实跟时代背景有关系,大家感动是因为会怀念或者想去到那样一个憧憬、一个状态里——我的努力是有回报的,我的一分耕耘有一分收获。

对应小镇青年和“做题家”们,当我们在努力去追求公平、努力去奋斗,去获得心中那个结果的时候,至少在道德上,我们不应该被批判。