八十年前的留学生:离开巴黎,守护敦煌

提到守护敦煌的人,你会想到谁?2019年,《我心归处是敦煌 : 樊锦诗口述自传》这本书,让我们知道了樊锦诗这位平凡而伟大的第三代“敦煌守护者”。而今天我们要来介绍的,是对敦煌系统性研究、保护起到了开拓性作用的第一代“守护者”,常书鸿先生。

20世纪30年代,常书鸿留学法国,学习美术。一次,他在巴黎偶然看到《敦煌石窟图录》,眼前由外国人所拍摄的敦煌艺术让他受到极大震撼。毕业之后,他毅然放弃一切优渥条件,挺身回到抗战时期兵荒马乱的中国西北,扎根一生,研究和保护敦煌。

下文中,常书鸿回忆了初到敦煌那段艰苦创业的时段——交通要靠骆驼、风沙掩埋洞窟、当地官员贪污、军阀意欲勒索……对于种种窘迫,常书鸿形容为“乐在苦中”。环境艰苦中妻子离去,抗战胜利后同事回家,这一切都没有改变他要做的事:为敦煌燃尽此生。

下文选自《愿为敦煌燃此生:常书鸿自传》,经出版社授权发布。

沿着河西走廊前进

安西是我们乘汽车行程的最后一站,再往前就没有公路可行了。这里又是被称为“一年一场风”的“风城”。我们于1943年3月20日下午到达这里。到此,一个月的汽车颠簸生活结束了。

塞外的黄昏,残阳夕照,昏黄的光线被灰暗的戈壁滩吞没着,显得格外阴冷暗淡。王昌龄诗句“边日少光辉”,正是此景的逼真写照。

在公路的尽头处,我们看到一块用土坯砌成的四五丈高的泥牌子,上面写着“建设大西北”5个大字,衬托着牌子后面被流沙掩埋的残城一角,破败凋零,一派颓废景象。这真是对国民党当局绝妙的讽刺!联想一路上的所见所闻,在这到处充满贫穷、饥饿、荒凉、颓败的大西北,这块土牌子可算是国民党建设大西北的唯一“建设”了。

从安西到敦煌一段行程,连破旧的公路也没有了,一眼望去,只见一堆堆的沙丘和零零落落的骆驼刺、芨芨草,活像一个巨大的荒坟葬场。这段行程只有靠“沙漠之舟”骆驼的帮忙了。雇了10峰骆驼,开始了我们敦煌行的最后旅程。

骑骆驼,这还是我有生以来的第一次。骆驼很温顺地跪在地上,让人跨上它那毛茸茸的峰背。骆驼起来时先起后腿,当人向前倾时再起前腿,行走时后腿高于前腿。

伴随着有节奏的驼铃声,它摇摇摆摆地向前行走,使人感到安全舒适。这不禁使我回忆起小时候在西子湖上微波泛舟的情景,那一起一伏的感觉大有相似之处。“戈壁之舟”果然得名有理。

第一天,我们走了15公里,午夜后到达自古以盛产甜瓜闻名的瓜州口。但是,这个瓜果之乡,如今却因为井水干涸,连人畜饮水也要用毛驴从10公里以外驮来。“瓜州”已变成了徒有虚名的不毛之地。

在惨淡凄凉的月光下,山沟里隐约露出几间土房,我们前去投宿。一个守屋的老汉只能提供半缸水,还不够我们7个人(加上骆驼客)的饮用。我们和衣挤在土炕上,度过戈壁滩上的第一夜。

过了瓜州口后,骆驼客告诉我们,下一站要到甜水井打尖。“甜水井”,这名字在我们心中激起一阵兴奋的涟漪,在枯燥的沙州旅行,谁不产生对水的珍爱和向往呢!当夜在漆黑中我们来到甜水井。大家都盼望着痛饮一次甜水。好不容易从井里打上半桶,急忙用兽粪煮开,谁知喝到嘴里却是又苦又臭,刚才那种如饮玉液琼浆的憧憬一下子云消雾散了。

第二天早晨,我们才发现,原来井口周围堆满了兽粪。这些水是牲畜长年累月连吃带拉的结果。骆驼客走过来,看到我们一副望着井摇头叹息的失望表情,便说:

“从安西到敦煌120公里的戈壁滩上,还只有这一口井哩。别看不好喝,对我们牵骆驼、赶牛马的穷苦人来说,可真是一口救命的甘泉哩!”

他的话对我们启发很大,“严寒知火暖,饥渴觉水甜”,在日后敦煌艰苦的岁月中,我常想起这口甜水井和骆驼客的话,便增加了茹苦为乐的勇气。

甜水井的下一站,是疙瘩井,闻其名便知无水可寻了。这是一个长满骆驼刺的大沙丘。卸下重载的骆驼没精打采地啃着干瘪瘪的骆驼刺。

我们的水已用尽,只好坐卧在沙堆上,啃着又冷又硬的干馍和沙枣锅盔。深夜,辗转难寐,仰望寒空如罩,繁星点点,空旷无声,万籁俱寂。正如古诗所云:“天似穹庐,笼盖四野。”然而,这寂静的沙漠之夜,却使游子心潮烦乱,无法与大自然气氛吻合。

我突然浮想联翩,记起唐玄奘在《慈恩传》中记述:“夜则妖魑举火,烂若繁星……顷间忽见有军众数百队满沙碛间,乍行乍息,皆裘褐驼马之像及旌旗矟纛之形,易貌移质,倏忽千变,遥瞻极著,渐近而微。法师初睹,谓为贼众;渐近见灭……”这种类似的感觉,确是人在孤独的沙漠之夜易产生的幻景。恍惚间,在伯希和《敦煌石窟图录》中所见的飞天夜叉、天神菩萨的形象,也仿佛在眼前浮现。的确,再有一天多的时间,这些艺术形象即可真的呈现在面前了。

伯希和 著/《敦煌石窟图录》卷一

当一轮红日从嶙峋的三危山高峰上升起来的时候,骆驼客指着那里说:“喏,千佛洞就在太阳的西边,鸣沙山的脚下。”我们顺着方向望去,只见三危山尽头依然是一望无际的戈壁和沙山。骆驼客看我们焦急的样子,便打趣地说:“千佛洞是仙境,时隐时现,变化无穷,哪能一下子让人看见呢?”我们不满意他的回答,但也无奈。

骆驼依然慢悠悠地在沙滩下印刻着它那莲花瓣一样的美丽图案,驼铃也伴着它的缓慢的脚步叮当地响着。当骆驼转过一个沙丘时,突然,我们不约而同地欢呼起来。从一个沙丘的夹缝里,不远的峡谷中,隐隐露出一片泛绿的树梢头,犹如绿岛点缀其间,真是别有天地。大家争相指点,喜笑颜开。骆驼这时也加快了脚步小跑起来。骆驼客挥鞭吆喝,也无济于事。它们歪歪斜斜地奔下山坡,在一条清澈的小溪边狂饮起来。

此时,我们却完全被眼前的壮观景象陶醉了。不远处,透过白杨枝梢,无数开凿在峭壁上的石窟,像蜂房一样密密麻麻。灿烂的阳光,照耀在色彩绚丽的壁画和彩塑上,金碧辉煌,闪烁夺目。整个画面,像一幅巨大的镶满珠宝玉翠的锦绣展现在我们面前,令人惊心动魄,赞叹不已。一股涌自肺腑的对伟大民族艺术敬仰爱戴之情油然而生。我们跳下骆驼,向着向往已久的民族艺术宝库跑去。

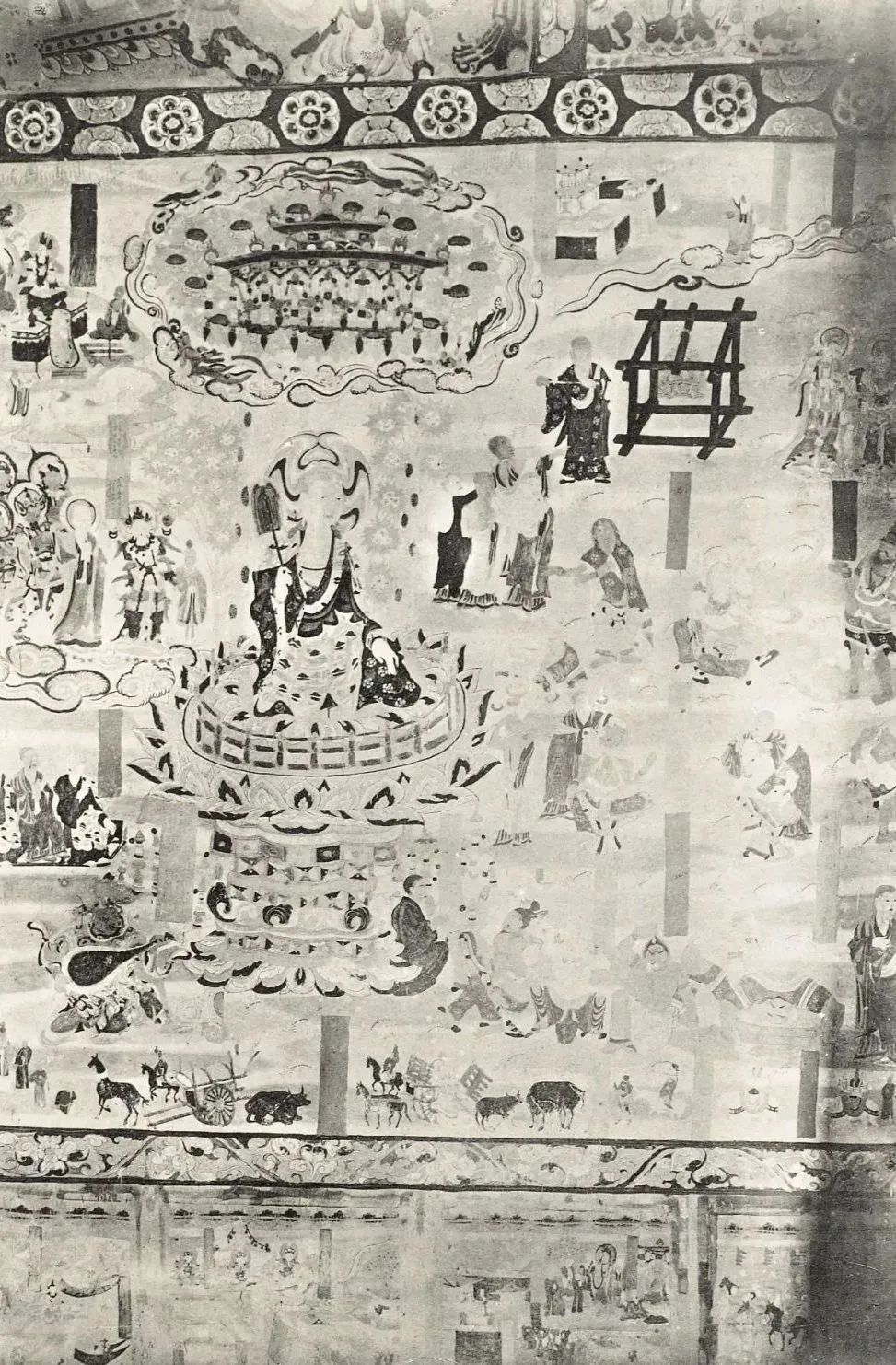

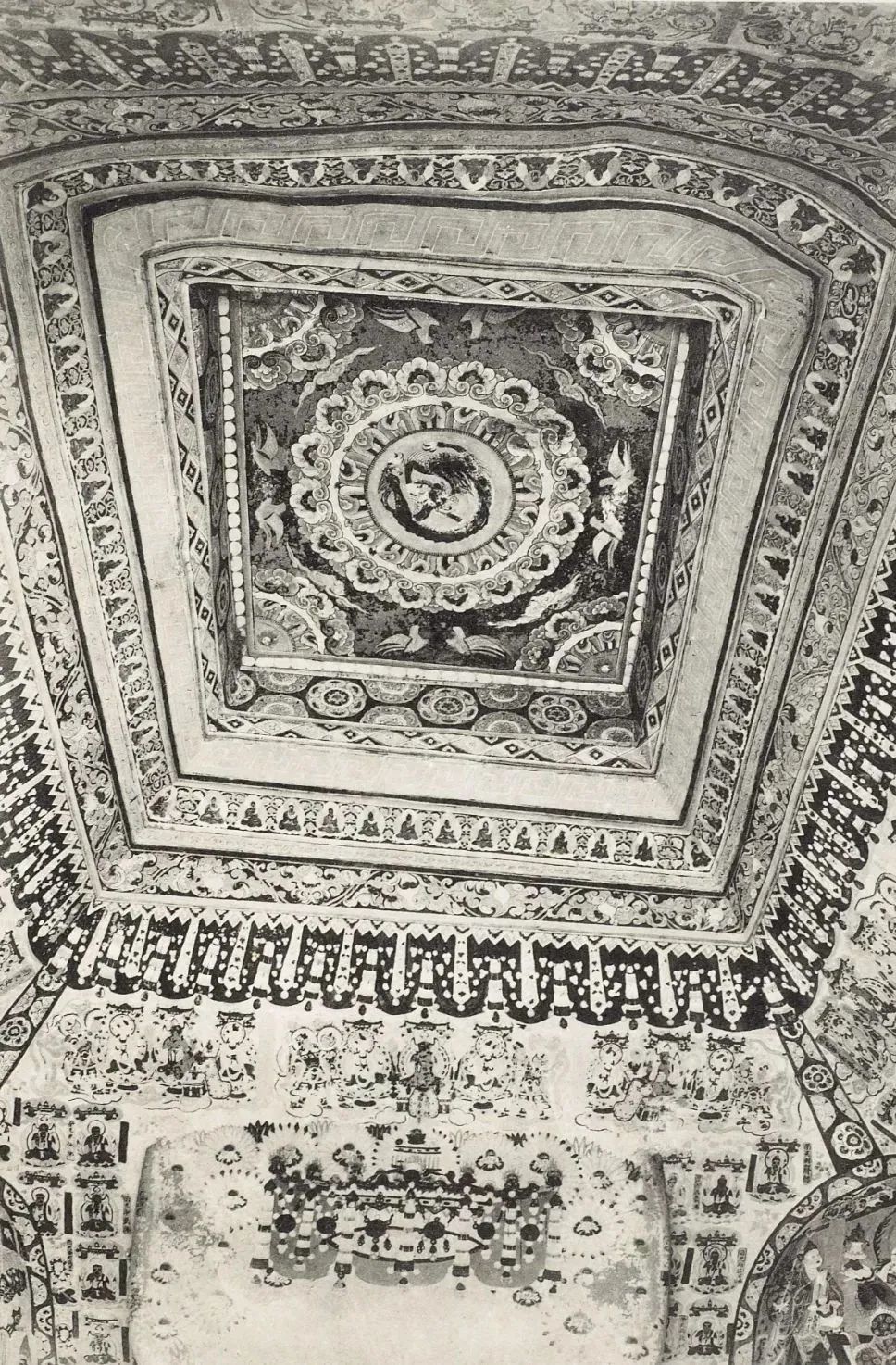

伯希和《敦煌石窟图录》内页图片

乐在苦中

仲夏的敦煌,白杨成荫,流水淙淙,景色宜人。在这美好的季节,我们的工作也紧张有序地开展起来。当时人手虽少,条件也很艰苦,但大家初出茅庐,都想干一番事业,所以情绪还不错。我们首先进行的工作是:测绘石窟图、窟前除沙、洞窟内容调查、石窟编号、壁画临摹等。

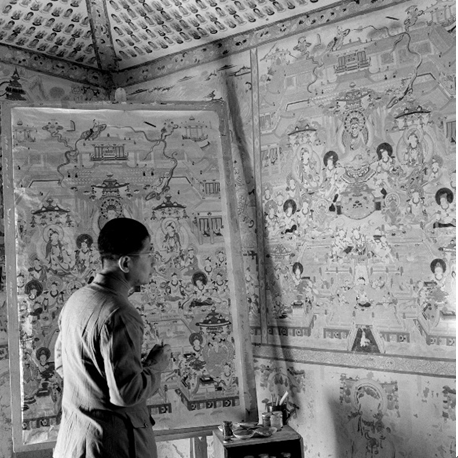

常书鸿与研究员们正在临摹研究

为了整理洞窟,首先必须清除常年堆积窟前甬道中的流沙。清除积沙的工作是一件繁重的劳动。雇来的一些民工,由于没有经验,又不习惯这种生活,有的做一段时间便托故回乡,一去不返。

为了给他们鼓劲,我们所里的职工轮流和他们一起劳动。大家打着赤脚,用自制的“拉沙排”,一人在前面拉,一人在后面推,还喊着号子,互相比赛。我们把积沙一排排推到水渠边,然后提闸放水,把沙冲走。民工们粮食不够吃时,我们设法给他们补贴一些,使他们能逐渐安下心来。

据县里来的工程师估算,单这些积沙,就有10万立方米之多,再加上还要修补那些颓圮不堪的甬道、栈桥等等,工作看来难望短时间完成。我们只能一步一步干。

当我们通过自己的劳动,看到围墙挡住了牲畜的啃咬和破坏,里面的幼林生长得郁郁葱葱,工作人员及参观游览的人能在安全稳固的栈道上来来往往时,心里真是充满了喜悦。

我们到了敦煌,消息不胫而走,声势铺开了!

从大后方陆续来了好几位我在国立艺术专科学校的学生。董希文和他的妻子张琳英,首先风尘仆仆赶到了这孤悬塞外的艺术洞窟,这使我大喜过望。希文是我相当看重的门生,他来了,我仿佛添了左膀右臂。我要他带着琳英着重临摹壁画。隔不多久,张民权也来了。再接着,李浴、周绍淼、乌密风也来了。这些年轻人各有各的追求。李浴就一直在关心和搜集美术史的资料,对这个宝窟自然很快着了迷。有这些年轻人在身边,我的胆气也壮了好多。

但困难也接踵而来。

要临摹壁画,这纸、笔、颜料就难以为继。纸,当时最好的要算四川的平江竹浆纸,但由于交通阻塞买不到了。我们只好就地取材,用窗户皮纸自己来裱褙;笔,画秃了,自己来修理,一用再用。颜料的需要量很大,单靠带来买来的一些颜料,简直是杯水车薪,无济于事。

怎么办?

我们想来想去,想到古代民间艺人用的颜料,就自己动手做试验。把红泥用水漂净加胶做红色颜料,黄泥做黄色颜料,其他也一一找代用品。这一着棋果然就走活了。这种天然颜料,不仅资源无限丰富,而且还不易褪色。这样,我们一早一晚每人手里一个碗一根小棍,边聊天边碾起颜料来。

1955年 常书鸿在敦煌莫高窟第369窟临摹

这临摹壁画,也是事非经过不知难。洞壁上的画还好说,可以一块一块分片包围。洞顶上的画就要命了,画上几笔,早已手臂酸麻,描绘无力了。加上洞中幽暗,工作中时常要点一支土蜡烛,烛光摇曳,时明时暗,更容易疲倦。看看古代画工的笔法,是这样错落有致,遒劲奔放,许多地方简直是一气呵成。我心里不禁掀起崇敬之情。历代画坛评论,往往只谈士大夫的画,对画工的画,不屑一顾,这种偏见很可笑。看看这儿吧,画工中有多少丹青的高手!我自己用土颜料临摹的几幅北魏壁画,论气势的恢宏,论线条的粗犷,法国野兽派画家乔治·鲁奥的作品,又何尝能超出哩!

就是较为简单的调查工作,也自有一番甘苦。

有一回,我和另外两个同事就经历了一场虚惊。当时我们没有长梯子,只靠一根长的杨树椽子,每隔30公分(厘米)钉上一个短木棍而制成的“蜈蚣梯”,手脚并用地向上攀登。9层楼高44米,其南侧编号为196的窟半悬在30余米高的岩壁上,窟口有前人题字“此洞系从山顶下”,留下了进洞的方法。但我们是从下层架蜈蚣梯上去的。调查结束后,正准备下来时,不慎将梯头移位,梯子倒了。我们被困在洞中,上不着顶下不着地。还是老窦有经验,他瞧了瞧四周的情况说:

“如今只有从崖头爬陡坡上山顶,险是险些,好在路不长,只有一二十米。我先爬给你们看看……”

他说完,果然弯腰躬身,十分敏捷地爬了上去。一个艺专学生,自恃年轻,也奋勇往上爬,谁知刚爬到一小半,连声大喊“不行,不行!”站住了。我也不示弱,试着跨了几步。原以为坡上的沙石是软的,用大力一蹬会踩出一个窟窿,没想到下面砾岩很硬,弹力特大,反而站立不稳,差一点摔下去。惊慌之中,我手中拿的一个调查记录本,飘飘荡荡落到了崖下。老窦看我们这样狼狈,知道不好,忙高喊:“你们都原地站住,不能再动了,我这就下山去拿绳子。”隔了好一阵,他拿回了绳子,从山顶吊下来,才一个一个把我们都拉到了山顶。他又想法去捡回这个调查记录本。

1954 年 常书鸿在莫高窟峭壁上指导工作人员维修栈道

随着调查和保护工作的开始,我们的生活条件变得越来越艰苦了。四五个月过去了,重庆教育部分文没有汇来,只好向敦煌县政府借钱度日,债台越筑越高。

为了解决工作中这些棘手的困难,我只好一个人跋涉戈壁,往返城乡,天亮出发,要摸黑才能回到家,常常是精疲力竭,困顿不堪。更使人忧心的是,这个满目疮痍但储满宝藏的石窟,随时会发生危急的警报。昨夜刚发生458窟唐代彩塑的通心木柱因虫蛀突然倒塌,今天在检查时又发现159窟唐塑天王的右臂大块脱落下来。报警之后,随之而来的便是我们一阵艰苦的修补劳动。因为这些文物的修补工作,本身就是艺术性很强的活儿,不敢轻易委托民工,只好亲自动手。

50年代 常书鸿工作照

还有一个更可怕的困难,是远离社会的孤独和寂寞。在这个周围40里荒无人烟的戈壁沙洲上,交通不便,信息不灵,职工们没有社会活动,没有文体娱乐,没有亲人团聚的天伦之乐。形影相吊的孤独,使职工们常常为等待一个远方熟人的到来,望眼欲穿;为盼望一封来自亲友的书信,长夜不眠。一旦见到熟人或者接到书信,欢喜若狂,而别人也往往更易勾起思乡的忧愁。特别是有点病痛的时候,这种孤寂之感,更显得可怕了。

记得有一回,一位姓陈的同事,偶受暑热,发高烧,当我们备了所里唯一的牛车要拉他进城时,他含着眼泪对我说:“所长,我看来不行了,我死了以后,可别把我扔在沙堆中,请你把我埋在泥土里呀!”他病愈以后,便坚决辞职回南方去了。类似的情况,对大家心理影响很大,因为谁也不知道哪一天病魔会找到自己的头上。的确,如果碰上急性传染病,靠这辆老牛车是很难急救的,那就难逃葬尸沙丘的命运了。

在这种低沉的险恶境况下,大家都有一种“但愿生入玉门关”的心情。但对于我这个已下定破釜沉舟之心的“敦煌迷”来说,这些并没有使我动摇。记得画家张大千在1943年初离开莫高窟时,半开玩笑地对我说:

“我们先走了,而你却要在这里无穷无尽地研究保管下去。书鸿,这可是一个长期的无期徒刑呀!”

张大千于1941年和1942年先后两次来敦煌,第一次曾对敦煌洞窟进行了编号,计309号,将唐代洞窟分为初、盛、中、晚四期,并临摹了不少作品。他的画风,在后期受敦煌壁画的影响。老窦原来是张大千手下的杂工,因熟悉情况,勤恳手巧,便继续留下来做些工作。

张大千的话给我一阵苦恼和忧愁,但我的决心已定,笑着对他说,如果认为在敦煌工作是犹如“徒刑”的话,那么即使是“无期”我也在所不辞。因为这是我多年梦寐以求的工作和理想,也正是这种理想使我能够在多种困难和打击面前不懈地坚持下来。

1976年 常书鸿在莫高窟103窟临摹

心血沥沥

初到敦煌,我一心都扑在工作上,保护洞窟、内容调查、编号、临摹等都已展开,并取得了成果。每到工作之余,便念及远在千里之外重庆的妻子和儿女。我在信中也不断鼓动妻子携带儿女前来敦煌安家落户。

几个月后,为了向教育部要钱和筹备展览的事,我回了一次重庆,并接来了全家。当敦煌这个绚丽多彩的艺术宫殿展现在他们面前时,他们兴奋极了,孩子们适应能力很强,也深深为敦煌艺术的博大与精美而折服。

常书鸿/《画家家庭》

我们一家住在中寺。中寺又名皇庆寺,离上寺很近,前后共有两个院子。前院院中有两棵栽于清代的老榆树,院中正房(东房)是工作室,北面是办公室和贮藏室,南面是会议室和我的办公室。后院东房是我们设立的陈列室,北面两间是我们的居室,室内两个土炕,由土坯砌的书桌、书架并列在墙边。西南的房子是磨坊,我们所有工作人员的面食都是自己买小麦用毛驴推磨加工的。

同事们住在皇庆寺北侧用马房改建的一排房子里。每间有一个土炕、一张土坯垒起的桌子和书架。大家都在研究所办的食堂吃饭,以面食为主。当时虽然没有硬性规定工作上下班时间,但大家都十分自觉,利用一切时间勤奋工作,饭后都早早进洞子临摹、调查,各干各的。下班时打钟,临时召集人开会时也是打钟。

董希文、张琳英、周绍淼、乌密风等都上洞子临摹壁画,我除主持所里工作外,也到洞窟中进行调查和临摹。

芝秀和琳英、密风她们一起上了几回洞子以后,艺术创作的热情被重新点燃。她决心临摹雕塑,第一个临摹的是第319窟盛唐坐佛。敦煌石窟中保存着上千尊塑像,具有极高的造型能力和艺术水平。

陈芝秀是在巴黎学习雕塑的。她所学的西方雕塑,所看到的西方雕塑作品都是单色的,而敦煌的千尊佛像竟全是金碧辉煌、色彩斑斓的彩塑,这就是说,这些彩塑既是雕塑艺术,又集绘画、装饰艺术于一体,简直美极了!在第427洞,那里有9尊高大的彩塑,芝秀说她走遍欧洲也没有看到这样生动美妙的彩塑。她们丰满健壮,衣饰华美异常,虽然脸上的贴金已被人刮去,但其神态依旧庄严动人。她在一个个洞中欣赏观摩,几乎每一个都使她激动不已。有时,我们还互相探讨,交流对壁画、雕塑的新认识。陈芝秀对敦煌艺术的热心和开始临摹工作,使我很高兴,也不断地鼓励她。

1945年初,原任研究所总务主任的张民权走后,从管理方面来看,我总感到缺少一个有力的帮手。这时正好酒泉的一个熟人介绍来了一个新疆某部队里退下来的小军官,30多岁,浙江人,现在家乡也回不去了,想就近找工作。我们住在沙漠孤洲上,又缺个总务人员,此人不正合适?我一听是浙江人,勾起了乡情,心里已有两三分喜欢了,就说:“那么,你请他到敦煌来找我一下,我们见个面再决定好吗?”

隔了两三天,那人果然找来了,身带一支驳壳枪。我一听他的口音就问:“你是浙江什么地方人?”他说:“诸暨枫桥人。”我心想:诸暨枫桥,不正是陈芝秀的家乡吗?在这样荒沙大漠举目无亲的边塞里,能听到浙江口音,都算是难得的同乡了,更何况是地地道道的小同乡!我便连忙把芝秀叫出来认一认。两人果然用诸暨话谈上了。

新总务主任上任的不多的日子里,积极性特别高。他骑上所里的一匹枣红马,带上自己的驳壳枪,在沙洲上为我们打来了一只黄羊,不久,又从哈萨克牧民那边为我们买来了一头大肥羊。这样一改善伙食,上上下下一片叫好声。可时间一长,他也就有点吊儿郎当,许多事情显然是做给别人看的,对我显得过分恭顺,对芝秀又显得过分殷勤。

大西北的冬天风大天冷,滴水成冰。经过寒冬的煎熬,开春以来,大家都开心地上洞工作。但我发现陈芝秀的工作热情下降了,临摹塑像的泥和好了,就是塑像基座好多日子也搭不好。她说她有病,坚持要马上去兰州医治。我因所中工作繁忙,没法抽身陪她去。4月13日,我们进城参加友人结婚典礼,得悉友人即将赴兰州,因此,拜托友人关照陈芝秀去兰州就医。

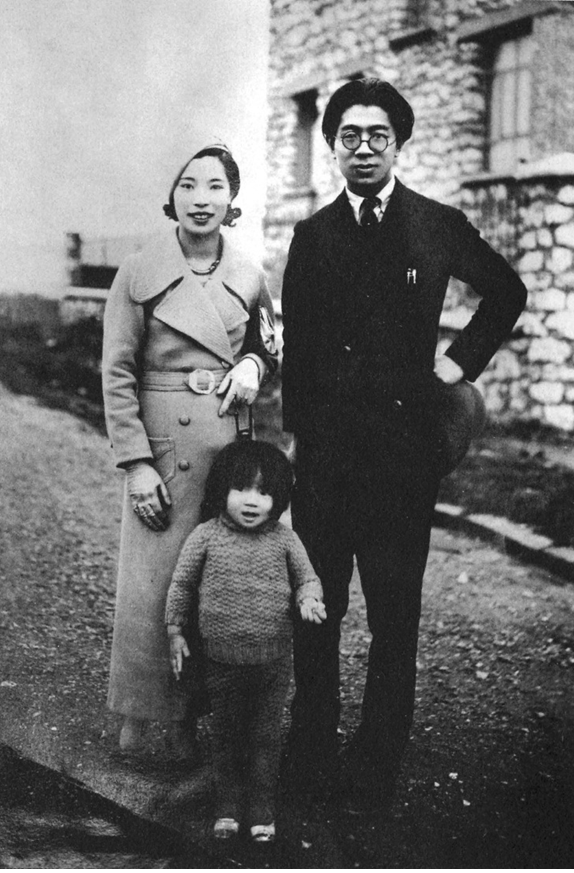

1933年,常书鸿一家在巴黎

4月19日,我送她进城坐车与友人一起离敦煌东去,还写了好几封信,拜托沿途友人关照她。而她走后多日,却一直没有音信。有一天,我去洞中临摹壁画,下午四五点钟,董希文来洞子约我一同回去。我们一边走一边讲到陈芝秀走后没有音信,讲到开春以来的一切变化。

董希文劝我宽心,并说师母可能不会来信了。在我的追问下,他拿出一沓信,说这是师母走前,他用钱在徐喇嘛那里截获的陈芝秀送去联系出走的信。我要董把信给我。董说老师您不生气,我就给您。我答应了他。他把一沓信给了我。我一看陈芝秀的信,简直呆了。

我气得悲怆欲绝,连话也说不出来。我只有一个念头,赶紧追,把她追回来,立即牵出枣红马就上了路,拼命往前赶。我估计芝秀最多也只能走到安西,宿夜后才能继续向前走。我只要在天亮前赶到安西,便能够找到。

月夜下的戈壁,死一般的沉寂,我感到一股透心的荒凉。这里还经常有强盗出没,一个孤身旅客可以被轻易地没收财物,置于死地,尸体往沙丘里一埋,什么痕迹也没有。而且,这类事情如家常便饭一样,时常发生。但我却顾不上这些了,只知道拼命往前跑,往前赶。

到第二天早上,我果然马不停蹄地赶到了安西。但是我找遍了安西的车站、旅店,也没找到她的影子,只听人说,前几天是有一辆汽车往玉门方向开去了,司机旁边好像坐着个打扮漂亮的女人。失望和疲惫一下侵袭了我全身,几乎要一头倒在地上。我强打着精神,匆匆喝了点水,吃了点干粮,给马喂了点草料,坐下休息了一会儿又继续向玉门方向追了过去。不知追了多久,也不知在什么地方,我颤悠悠地从马上摔了下来,失去知觉,什么也不知道了。

后来才知道,我是被当时在戈壁滩上找油的玉门油矿地质学家孙建初和一位老工人救起的。那里已地靠赤金,那天他们一清早驰车出发,运送器材到老君庙去,在赤金外的公路旁,发现我一个人倒卧在戈壁滩上,无声无息。经过急救和3天的护理,我才恢复过来。

后来当地一个农场的张场长闻讯赶来,他是我浙江的同乡,他安慰我,也劝导我注意身体。他又告诉我说不要再寻找陈芝秀了,她已到了兰州,并立即登报说与我脱离夫妻关系,离婚。在选择事业还是选择家庭的这一关键时刻,家庭和事业都牵绕着我的心,但最终我还是决定以事业为重,让她走吧!不几天,在他们的帮助下,我又回到了敦煌。

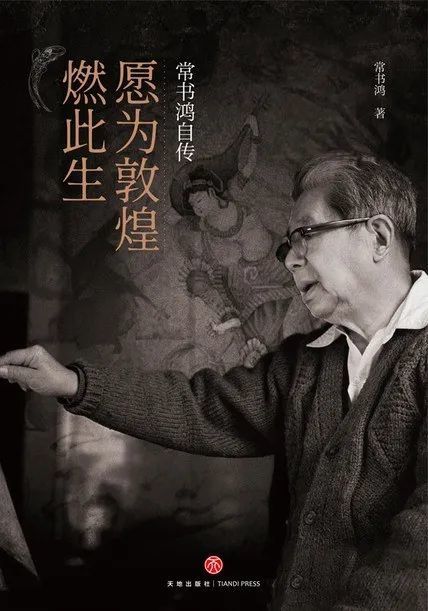

本文节选自

《愿为敦煌燃此生》

副标题:常书鸿自传

作者:常书鸿

出版社:天地出版社

出版年:2021-8