“仇视知识分子”:一种反智传统在美国社会的历程

独家抢先看

在今年的图书出版市场上,有一本书同时出现的版本之多极为罕见。当然,一本书同一年有多个版本也并不是没有,不过它们或是出版年代久远的经典之作(如《论语》《理想国》),或是经典的小说、诗歌,因为文学的读者基础大、销售市场广。现在要说的这本书却都不是。这便是一本原版叫Anti-Intellectualism in American Life的思想史作品。

该书原版初版于1963年,如今在它刚进入公版期之际,包括译林出版社、上海译文出版社、理想国、后浪、郑州大学出版社等国内五家出版社、图书出版公司,都在2021年首次推出了中译本。

Anti-Intellectualism American Life 在2021年的五个中译版,从左至右、从上至下分别为译林出版社(何博超译)、上海译文出版(张晨译)、理想国·中译出版社(陈思贤译)、后浪·九州出版社(陈欣言译)、郑州大学出版社(胡翠娥译)等版本。

无论是将它翻译为《美国生活中的反智主义》还是《美国的反智传统》抑或《美国的反智主义》,书名中的“反智”或多或少都可以引起一番热议。这是因为,在过去几年的公共讨论或网络留言、评论中,“反智”已经是一个出现频率极高的概念,人们经常用它来吐槽反知识、反科学的观点,甚至把它作为一种批判的武器,而批判的是一切不同意的、不赞同观点,不认同的就是“反智”的。然而这其实只是在利用“反智”这个概念罢了。

电影《安妮·霍尔》(Annie Hall 1977)剧照,在这一画面中有“叨叨不休”“自以为是”“做学问”等三种读书人。

那么,这本书究竟探讨了一个什么样的问题?

《美国生活中的反智主义》的作者是历史学家理查德·霍夫施塔特,他在上世纪六十年代的美国社会发现,人们没有想象中那么愿意接受“智识”。在美国不安的五十年代,知识分子与大众的矛盾达到不可调和的地步。政治人物也通过公开嘲讽知识分子的“智识”来博取选票。而麦卡锡主义更是给公共生活里的知识分子几乎造成灭顶之灾。这一切的基础是人们对“智识”的不信任、仇视。霍夫施塔特将之描述为反智主义。

知识分子的特征是看重心灵生活,甚至为观念而活——不过,这并不意味着霍夫施塔特是在为知识分子或“智识”辩护,他甚至认为可能高估了他们。反智之人却仇视他们,在这个过程中也敌视智识生活,乐于嘲讽他们“爱说风凉话”“百无一用是书生”。可是,如果我们相信“未经审视的生活不值得过”(苏格拉底语),认为有必要反思个人和周围的生活,做一个有想法的人,便是在靠近“智识”。在这个过程中,我们可能会追随一种或多种观念。这跟每个愿意进行审视的人都紧密相关。

与同时出现四个中文版的出版场面相似,此前《美国生活中的反智主义》在美国也多次重印、重版。如果说“麦卡锡主义”“嬉皮士运动”是早期的现实案例,到了千禧年,互联网技术的革新和发展实际上也为反智主义提供了条件,特朗普(包括他在2016年的当选、在2020年虽然失败仍有强大的民众基础)则进一步使美国知识分子产生忧虑。本文回到《美国生活中的反智主义》出版之初,从那时开始追随它的思考及其背后的社会变迁。这一路下来的梳理让人看到霍夫施塔特的洞见,他确实依然可以为当下的反智现象提供一个有力的解释,去反思人们在数字时代的傲慢、偏见和仇视。

自年初以来,《美国生活中的反智主义》的中文版本不断增加,从一本、两本、三本到目前可查阅的五本。书评君也一直在关注。以下为关于该书的往期内容链接:

“爱说风凉话”的知识分子,与一本书的三个中译本(视频)

任剑涛:我们该如何理解美国社会的反智传统?

许知远“有文化的吐槽”上热搜,受追捧的是智力不是智识

撰文 | 何书舟

01

一本反思之作诞生后

《美国生活中的反智主义》,克诺夫出版社,1963年版。此书出版后立刻受到美国学界的热捧。《美国历史杂志》(American Historical Journal)1964年12月刊中的书评盛赞道:“霍夫施塔特教授接手了一项不可能完成的任务,他以自己一贯的洞察力和智慧完成了这项任务……这是美国历史学家不可忽视的国家经验的一部分。”

当霍夫施塔特的《美国生活中的反智主义》在1963年出版时,美国的知识分子群体正处在一个文化均势的微妙时刻。

彼时,笼罩在美国政界和学界的“麦卡锡主义”的阴霾已经散去,知识分子重新回到了美国政治舞台的中央。1960年11月,年仅43岁的约翰·肯尼迪当选美国历史上最年轻的总统。肯尼迪相信,智识可以转化为政治领导力。在这样的政治哲学理念下,知识分子在肯尼迪政府中占据了重要的一席之地。

一些著名的知识分子,比如约翰·肯尼斯·加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)、理查德·古德温(Richard Goodwin)、沃尔特·海勒(Walter Heller)等都被任命了重要职位。此外,与各种智库的联结也使华盛顿成为了名副其实的全球智力之都。在外交领域,汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)和亨利·基辛格(Henry Kissinger)的现实主义思想对美国的外交政策产生着深远的影响。在经济学方面,哈耶克、弗里德曼等人为代表的芝加哥学派正致力于为自由市场奠定新的基础。就连中央情报局也开始重视知识分子在影响文化舆论方面的作用,试图通过秘密资助了如《党派评论》(Partisan Review)等在知识界颇具影响的报刊来为其情报战略服务。无怪乎英国历史学家理查德·奥尔德斯(Richard Aldous)开玩笑说,“在白宫,走在任何一条走廊上,你都有可能被一位哈佛的教授绊倒”。肯尼迪的做法无疑大大提升了人们对于知识分子群体的尊重,而面对随着地位上升带来的种种物质奖励与机遇,交织在一起的满足感和负罪感常常让知识分子有些不知所措。

与此同时,在美国学界,关于为何出现“麦卡锡主义”的反思也正进行得如火如荼。从50年代中后期开始,这股思潮的侧重点逐渐由全球冷战下权利和自由的讨论,转变为对“反智主义”的检讨。霍夫施塔特的导师梅勒·柯蒂(Merle Curti)在1954年的美国历史学会年会上首次探讨了“反智主义”和“麦卡锡主义”的关系。他认为,“麦卡锡主义”只是反智主义的“一种凶狠恶毒的特殊形式”,究其原因在于美国社会对于知识分子由来已久的反感和偏见。在冷战背景下,政治和意识形态的对立使得这种反智的传统得到了放大,这才为“麦卡锡主义”的盛行孕育了土壤。历史学家威廉·罗伊希滕堡(William E.Leuchtenburg)则认为,美国社会中反智主义的高涨与知识分子的地位变得重要有关。他同样赞同反智主义的文化是由美国的历史环境孕育的。

在这些学者看来,“麦卡锡主义”对于美国知识分子的压制和破坏似乎昭示了一种可能性:即使在一个追求自由民主的社会体制下,也有可能出现压迫思想自由的“暴政”。他们担忧的是,在美国的宗教、政治、文化、教育生活中,似乎一直存在着一种反智主义的传统,影响着大众的情绪和心理。一旦这样的大众情绪被野心家所利用,并选择在特定的时刻通过现代传播技术的手段将其放大,这最终将扼杀知识分子的思考。因此,纵然麦卡锡本人的政治影响力已然消融,知识分子社会地位也得到回升,60年代初的美国知识分子群体依然处在一种迷茫的情绪当中。

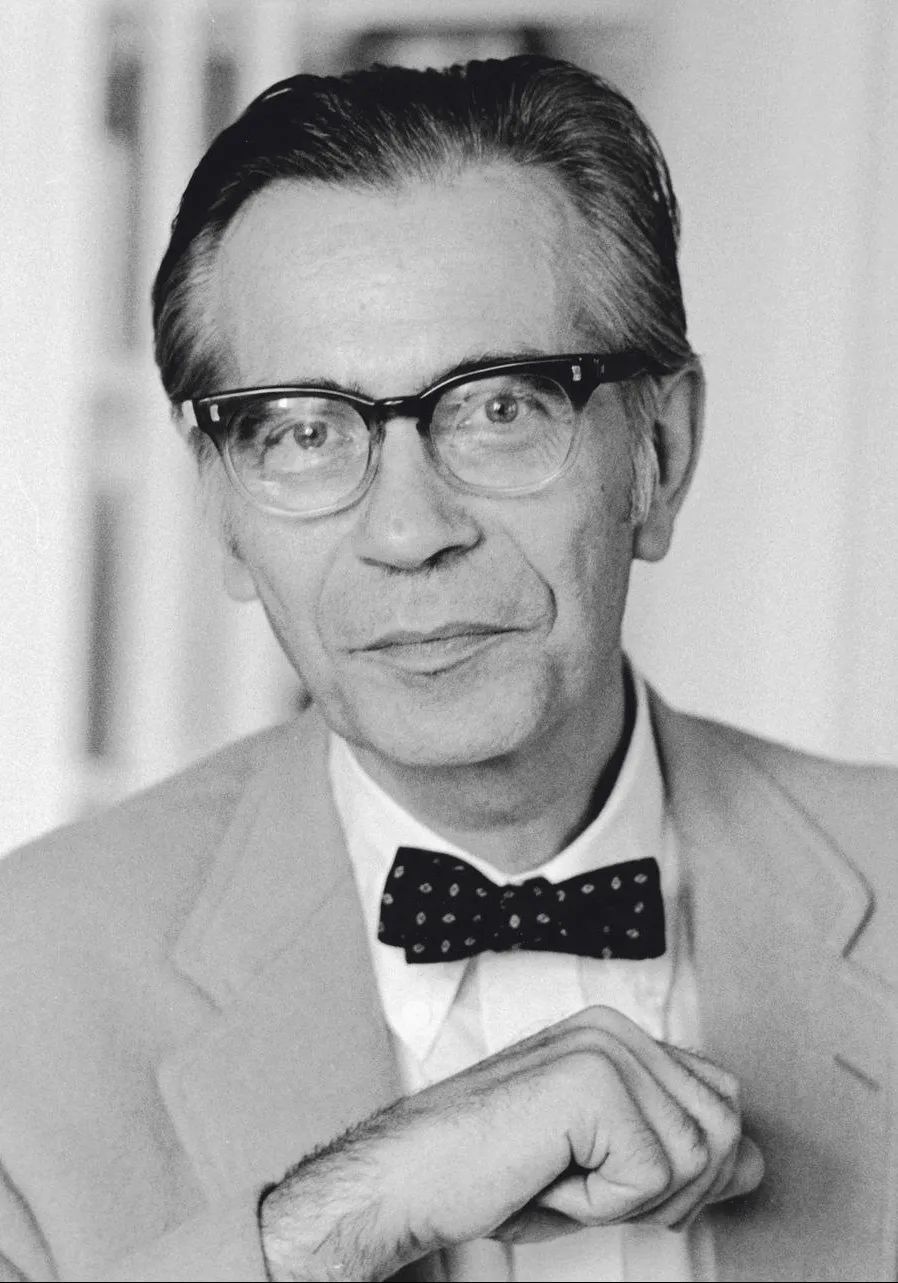

理查德·霍夫施塔特(Richard Hofstadter,1916-1970)。

也正因如此,《美国生活中的反智主义》1963年的出版在美国学界引起了巨大的反响,并迅速赢得了次年的普利策奖。同时期的历史学家拉姆齐·库克(Ramsay Cook)赞赏说,霍夫施塔特在书中对“反智主义”的定义和美国宗教、政治、文化、教育生活中反智主义的历史解构和探讨开辟了解读美国历史和政治文化的新视角。而霍夫施塔特对于“智识”和“反智”界限的模糊处理也为他招致了“精英主义”的批评。在1963年12月的《星期六评论》上,历史学家丹尼尔·布尔斯廷(Daniel J.Boorstin)批评说,霍夫施塔特过于强调拥有“智识”能力,使他的作品带有一种天然的优越性。他反驳说,如果美国社会没有在不同时代语境下“反智识”的情绪推动,就不可能有如废奴运动般的社会进步。

《美国生活中的反智主义》对美国历史中存在的反智主义传统的解构,是初版时学界津津乐道的话题之一。然而谁也没有料到,霍夫施塔特关于反智主义的洞见竟然跨越了时代的界限,使得他的思考和立意经过数十年的审视经久不衰。就在出版仅仅数年后,美国的大学校园里便刮起了一股新的反智主义和反理性主义的风潮。

02

高校扩张、反理性,

以及咆哮的美国60年代

《美国生活中的反智主义》,Vintage Book出版社,1966年版。 由于前版大受好评由兰登书屋旗下的Vintage出版社于1966年再版印刷。针对新版本中增加的关于美国教育传统中反智主义的篇幅,《政治评论》(The Review of Politics) 认为,这些新加入的篇幅反而“模糊了反知识分子运动的动机。”

“这片土地上的每一位父亲、母亲,不要妄评,如果你们无法理解,你们的儿女已不再受你们的掌控,你们的旧路正在迅速老朽,无法出力就请让路,因为这个时代正在改变……”这是美国民谣巨星鲍勃·迪伦在1964年发布的专辑《时代正在改变》(The Times They Are A-Changin’)中的歌词,也是上世纪60年代美国叛逆潮流的精神图腾。而在1969年的伍德斯托克音乐节上,愤怒的青年们更是打出了“我们就是父母不希望我们成为的人”的标语。对权威的反抗成为了这个被菲利普·罗斯(Philip Milton Roth)称为“消解神话的年代”里流行文化的主旋律。

在60年代中后叶,左翼掀起的政治和社会反叛也正席卷着整个美国。随着反对种族歧视的民权运动与反对越战的抗议浪潮愈演愈烈,校园政治运动也逐渐变得暴力和激进。1968年4月23日,激进的学生占领了哥伦比亚大学洛氏图书馆,迫使校方不得不动用防暴警察的力量来终止学生的抗议活动。同年8月的芝加哥民主党大会上,抗议的大学生与警察、国民警卫队士兵以及联邦调查局特工爆发了一场大规模混战。而在1969年的康奈尔大学校园,黑人学生挥舞着枪支寻求教育平等的权利。

对于很多人来说,这一幕幕情景似乎是反智主义和反理性主义的一种体现。但令人费解的是,这股反智主义的浪潮不是从别的地方,正是从美国智识生活的中心——大学——里蔓延开来的,而大学生群体则成为了这种反智潮流的先锋。

电影《芝加哥七君子审判》(The Trial of the Chicago 7 2020)剧照。

把时针拨回60年代初的美国。战后世界的重建刺激了金融扩张,经济的发展欣欣向荣。“美国梦”的实现从未如此容易。居民收入如泉水般不断涌来,带动了消费主义的膨胀。电视和盒子大小的黑胶唱片很快取代了老式的收音机和钢琴成为了家庭娱乐的新宠儿。传播媒介的更迭进一步降低了知识和公众舆论传播的壁垒。战后婴儿潮的一代人便是在这样对未来充满希望的环境中成长起来的。经济的繁荣和信息接收门槛的下降也为教育的扩张奠定了可能。“教育是社会的灵丹妙药”这一神话此刻似乎具有无比的说服力。林登·约翰逊总统就是这一神话的忠实信徒。他满怀信心地宣布:“我们国家所有问题的答案就在一个词里面,这个词就是教育。”

约翰逊的信心并不是空穴来风。根据经济学家爱德华·丹尼逊(Edward F. Denison)的计算,在1930-1960年期间,美国经济的一半增长归功于教育投入的扩大,尤其是高等教育的扩张。在纸面数据的支持下,约翰逊总统满怀希望地期盼通过教育扩张再次达到“一石多鸟”的效果。他坚信,对人力资源投资增加不但能够进一步刺激经济,而且提高国民(特别是蓝领工人阶级)的综合素质,从而实现道德和社会的目标,造就一个如克拉克·克尔(Clark Kerr)笔下的,拥有“中产阶级的民主……并连同所有的自由”的社会。

在这样的背景下,上世纪60年代成为了美国教育史上爆炸性增长的十年。联邦政府对教育的投资逐年递增。1968年,国会通过了《国防教育法》,使得联邦政府首次成为了教育的财政动力。国家教育经费的预算也较上一年翻了一倍。随之而来的是大学数量和学生数量的爆炸性增长。在扩张的“黄金岁月”里,新大学几乎是以每周一所的速度挂牌开张。仅1960-1975年的十五年里,美国大专院校的数量从2040所增长到了3055所,学生的数量也从1960年的360万增长到了1975年的940万。其中绝大部分都进入了公立大学。如果算上中途辍学的学生,这个数字在1975年已经突破了1100万大关。

然而,美国高等教育飞速扩张的结果却事与愿违。尽管学生和学校数量在增加,学生的教育成绩却普遍下降了。美国大学理事会的报告就显示,1963-1977年间,美国SAT的口语平均成绩下降了49分,而数学平均分下降了32分。

更令人沮丧的是,校园政治运动似乎也随着高等院校的大规模扩张越发失控了。最初,这被视为“成熟”和“新一代意识觉醒”的标志。哈佛大学法学院教授阿奇博尔特·考克斯(Archibald Cox)曾乐观地认为,“我们当下这一代年轻人是这个国家最灵通、最有才智、最具理想主义情怀的。”然而随着校园运动的越发激进和暴力,即使是持温和立场的高校教职工也开始受到激进青年们的抨击,这极大地打击了他们的士气。历史学家保罗·约翰逊这样描述当时高校教职工心态:“年轻人带着恐惧进入这个行当,老年人几乎等不到退休,而中年人则渴望休假。”为什么高等教育的扩张反而使得反智潮流在大学校园里大行其道呢?

电影《好莱坞往事》(Once Upon a Time in Hollywood 2019)剧照。

在霍夫施塔特看来,美国自19世纪以来的“教育民主化”和功利主义的教育目的或许是造就这种现象的原因。早在1961年,他就在《美国高等教育:一部纪录片史》(American Higher Education: A Documentary History)中表露出他对于美国高等教育中盛行的以就业为导向的功利主义的不满。在《美国生活中的反智主义》中,他更是对美国的公立教育体系提出了批评。他认为,美国的教育体系缺乏对心智(mind)的训练和培养,其教育理念过于强调实用和平等,而不是如古典人文教育般对智识(intellect)的培养。因此,在美国公立教育体系中培养出来的学生可能会相对缺乏独立思考的勇气及能力。

这似乎是在暗示,反智主义现象会在上世纪60年代中后期出现在美国高校出现是高等教育扩张后大量缺乏智识的、易被煽动的、有着公立学校背景的学生入学导致的,而高等教育体系中功利主义的顽疾更是加剧了这一现象。这成为了1960年代美国新左派和第一代新保守主义之间文化论战的中心点之一。

将激进反叛的60年代归咎于高等教育的失败和婴儿潮一代的幼稚、不成熟的论调一直为保守主义学者所津津乐道。1983年4月的《变化》杂志里,哲学家艾伦·布鲁姆(Allan Bloom)的文章字里行间充满了对美国高等教育失败的痛惜:“我们最好的大学里的学生没有任何的信仰……那些伟大的问题,比如关于上帝、自由和不朽的讨论似乎和年轻人毫无关系。而本应该鼓励他们探索这些问题的大学,正是产生这种现象的根本原因。”而在他1987年出版的《美国心灵的封闭》(The Closing of the American Mind)中,他又将60年代的学生运动视为“民粹”“庸俗”的“土著人”对大学校园智识生活传统的攻击。美国新保守主义教父欧文·克里斯托尔(Irving Kristol)1977年则在《纽约时代杂志》上直言:“60年代的激进主义是一场缺少成人榜样和引导的代际运动。”

这样的言论自然是自由主义学者所深恶痛绝的。对于他们而言,60年代高校里学生主导的一系列看似反智主义的行动是对高等教育体系中功利主义和学术等级制度的反抗。他们将高校接受企业、军方的研究资助视为对传统学术理想的背叛。哥伦比亚大学的学生抗议领袖马克·拉德(Mark Rudd)道出了学生群体对高等教育体系的失望:教师们只关心各自研究领域的进展,管理层对学生漠不关心,高校沦为了从地产、政府研究合约和学费中赚钱的巨型公司。耶鲁大学历史学副教授斯托德·林德(Staughton Lynd)在1965年加州大学伯克利分校的时事讨论会上也指责美国的高等教育中存在的功利主义思想,矛头更是直指他的雇主耶鲁大学:“……这所学校培养出了策划猪湾事件的理查德·比塞尔(Richard Bissell),起草针对越南的‘六号计划’的W·W罗斯托(W.W.Rostow)……我想请问,这些未经选举的专家在常青藤盟校接受的是什么训练?以至于训练出他们假充内行、训练出他们狭隘的民族优越感、训练出他们自私自利和认为人类可以被随意操纵的态度?”

不论如何,60年代已经在美国的时代记忆里烙上了深深的反智印记。尤其是在高等教育体系中所释放出来的反智识和反理性的力量令美国社会惊诧,也引发了学界热切的反思与辩论。随着水门事件的爆发和越战的结束,轰轰烈烈的校园政治运动偃旗息鼓,反叛潮流也逐渐融入了主流文化。“咆哮的60年代”画上了句号。然而美国的反智主义并未随着一个时代的落幕而结束,而是一直随着时代的发展,以全新的形式陪伴着美国进入下一个千年。

03

数字文化下的愚昧:

千禧年下的文化反智主义

进入新千年以来,信息技术的快速发展以及互联网的普及带来了新的文化冲击,“E时代”下的美国社会似乎正显露出“文化愚昧”的迹象,这引发了学界新的担忧。

21世纪的第一个十年,现如今在互联网世界大行其道的社交媒体平台方兴未艾,但信息的简化已经开始对传统的文化生活构成挑战。碎片化、增量化的“快餐”信息使得人们的阅读习惯发生了巨大的改变。正如拉塞尔· 雅各比(Russell Jacoby)所说的,人们进入了一个“片刻思考、即刻评论”的时代。过去慢节奏的文字阅读和思考似乎成为了一件奢侈的事情。关于这种文化的“典范转移”(Paradigm Shift)现象引起了美国知识界广泛而热烈的讨论。

在2008年8月的《大西洋》月刊上,知名作家尼古拉斯· 卡尔(Nicholas G.Carr)刊发的文章《谷歌正在让我们变得愚蠢吗?》中就深入分析了当下“快餐”阅读现象。他认为,每一次技术革命都会对既有的文化方式产生冲击。而互联网带来的信息的爆炸让人们的大脑“重新布线”。这使得持续、专注的传统阅读方式不再适用于当下。无独有偶,美利坚大学语言学教授内奥米· 巴伦(Naomi S.Baron)也在同年出版了《总是开着:在线与移动世界中的语言》,讲述了她对“E时代”长达十年的观察,揭示了网络和短信等 “虚拟社交”文体是如何对传统语言规范造成冲击的。她批判“总是开着”的电子设备使得人们“一心多用”,正在降低人们思考和表达的品质。雪莉·特克尔(Sherry Turkle)的《群体性孤独》一书中也表达了类似的观点。对于这些学者来说,大众阅读和语言方式的退化代表着数字时代下一种新的“愚昧”,其发展的最终结果将是传统文化的衰落和反智主义的盛行。

而对于这种后果的思考最为全面的,莫过于苏珊· 雅各比(Susan Jacoby)的《反智时代:谎言中的美国文化》一书。雅各比延续了霍夫施塔特的《美国生活中的反智主义》的主题,对60年代以来的美国政治和流行文化,比如“政治正确”的观念,大学学术水平的下降,原教旨主义的复苏等一系列现象进行了解构。她批评说,当今的美国反智主义已经达到了一个新的高峰,突出体现在人们对客观真理和理性的淡漠和对于无知的扬扬得意。

《反智时代:谎言中的美国文化》,[美] 苏珊·雅各比 著,曹聿非 译,新星出版社,2018年6月。

除却对互联网时代下的文化式微的讨论,知识分子群体也受到了冲击。事实上,当代智识与文化的“庸俗化”、“弱智化”以及“知识分子消亡”的论调一直是保守主义者们老生常谈的话题。早在1987年,拉塞尔·雅各比(Russell Jacoby)出版了《最后的知识分子》一书,指出了美国“城市波西米亚式”的知识分子的衰落。在他看来,上世纪50年代以来面向大众写作的公共知识分子正在逐步退居象牙塔闭门造车。该书曾在80年代引起过广泛的讨论,并在2000年出版了修订版。英国肯特大学社会学教授弗兰克·富里迪(Frank Furedi)也秉持类似的看法。在2004年出版的《知识分子都到哪里去了?》(Where Have All the Intellectuals Gone?)一书中,他认为逐渐弱智化的文化氛围是造成知识分子在公共领域失声的主要原因。

人们应该如何适应和对抗“文化典范转移”带来的愚昧?在全新的环境下,知识分子未来又在何方?伴随着对美国文化“典范转移”过程的困扰与迷惘,知识界忧心忡忡地步入了21世纪的第二个十年。

04

“反智”在美国的当下与未来

在2017年,一位美国读者在购书网站留言认为,流言蜚语、道听途说,以及对知识群体的谩骂和羞辱在美国社会再次被政治人物利用。

2008年全球金融海啸对于21世纪第二个十年美国思想界的影响是深远的。金融危机过后,关于资本主义“终结”的声音不断扩大。美国两党中主导政府运转的建制派的迟钝反应进一步引发了美国大众对于现有体制的不信任。贫富悬殊的现实使得一大批年轻人充满挫折和不满。在这样的背景下,社交媒体的兴起使得共同的愤怒找到了集结的可能出口,并逐渐汇成街头抗议的洪流。2011年爆发的“占领华尔街运动”就是美国大众愤怒的具象体现。

尽管遭到了一些右翼媒体的批评,该运动依然得到了许多著名的学者和知识分子的声援和支持。保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugman)曾在《纽约时报》专栏连发两篇文章支持称,他认为抗议者们的愤怒是完全正当的,因为金融寡头们在席卷全球的大风暴中并没有付出应有的代价。相反,他们利用特权将金融危机的代价转嫁给普通人,这是不公平的。普林斯顿大学教授科尔内尔·韦斯特(Cornel West)也在演讲中表态说:“把针对华尔街贪婪的焦点概括成一种具体诉求是很难的,我们现在谈的是一种民主的觉醒。”这些学者所支持的共同观点是,美国在金融危机中暴露的不光是经济政策的问题,更是现行资本主义制度的困境。

然而,对于“资本主义终结论”的种种质疑和讨论的声音很快就被对反智主义和民粹主义政治合流的担忧所盖过了。2016年的美国大选被认为是美国民粹主义政治崛起的标志性的事件。2015年夏天,当唐纳德·J.特朗普气宇轩昂地在特朗普大厦的大堂向媒体正式宣布参与竞争共和党总统候选人的时候,几乎没有任何知识分子预见到这个发型审美糟糕的“大橘子”能够在美国政坛掀起反智主义的滔天巨浪。特朗普身上所展现的反智主义特质是历代总统以来相当罕见的:他将医疗专家排除出新冠大流行的政府决策中,在2020年大选失败后涉嫌纵容支持者攻占国会大厦……更令学界感到困惑的是,即使受到“通俄门”等重大政治事件的影响,特朗普的支持者们依然不离不弃,甚至对此毫不在乎。

2020大选失败后,特朗普支持者在国会山前抗议。(图源:美国NBC新闻网)

此情此景正印证了苏珊·雅各比的担忧,即社交媒体的发展使得反智主义的传播获得前所未有的市场。她认为,因为互联网具有让观念相似的人们聚合起来的潜能,因此与社交媒体相关的文化桎梏也呈几何状发展,最终只能导致人们的偏见更加被强化。这也正是凯斯·桑德斯所担心的“信息茧房”现象。社交媒体的百余字符格式就是最好的范例,因为其空间“只够用来张贴标语”。因此,当特朗普通过推特上寥寥数语不断煽动支持者们的情绪来达成政治目的时,反智主义已经悄然成为一种政治化武器。

而即使随着特朗普的离开,民粹主义与反智主义造成的分裂依然是当下美国政坛需要面对的课题之一。与此同时,全球反智主义的兴起使得知识分子群体的未来显得越发不确定。在这样的背景下,霍夫施塔特半个世纪前对于反智主义的思考毫不过时,甚至显得尤为珍贵。

“美国的反智主义比我们的国家身份还要古老,而且有着漫长的历史背景,”霍夫施塔特在《美国生活中的反智主义》一书的结尾总结道,“对这种背景的考察可以看出:在美国,对知识分子的尊重并没有持续走低,也没有突然下降,而是经受着周期性的波动。”因此,可以预见的是,关于反智主义的讨论在未来依然将继续下去。对于当下的知识分子群体而言,美国上世纪60年代的学者约翰· 内夫的感悟或许能对当下美国知识分子于未知的惶恐情绪带来些许宽慰:“知识的生活不是终点,爱才是终点。”

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”