毛姆解读福楼拜:既是现实主义者,又是浪漫主义者

隐修的僧侣为了上帝之爱而放弃俗世的享乐,其坚定程度却无法与为了艺术创作的雄心,而放弃生活的圆满与多态的福楼拜相比。

他既是浪漫主义者,又是现实主义者——毛姆

01

童年在鲁昂

一八二一年,古斯塔夫·福楼拜生于鲁昂。他的父亲是一位医生,他在一家医院担任院长,并且和妻儿一同住在那里。那是一个幸福美满、受人尊敬的富裕的家庭。福楼拜的成长经历也跟阶级相同的其他法国孩子没什么区别;他去上学,同别的男孩交朋友,对功课不算很上心,书却读了不少。他十分情绪化,也很有想象力,就像许多敏感的孩子一样,他也为内心深处那种注定与他相伴终生的孤独感所困。

“我十岁就去上学了,”他写道,“而我也很快就开始对人类心生反感。”这可不是什么俏皮话,他真的是这样想的。 他从少年时代开始就是个悲观主义者了。 诚然,浪漫主义在当时风头正劲,悲观主义更是风行一时——仅仅是在福楼拜就读的学校里,就有一个男孩开枪打爆了自己的脑袋,还有一个用领带悬梁自尽; 但我们却实在看不出来,既然福楼拜拥有和睦的家庭、慈爱的父母、宠爱他的姐姐和真诚的朋友,为什么他还会觉得人生难以忍受,人类面目可憎。 当时的他发育良好,外表上看各方面都非常的健康。

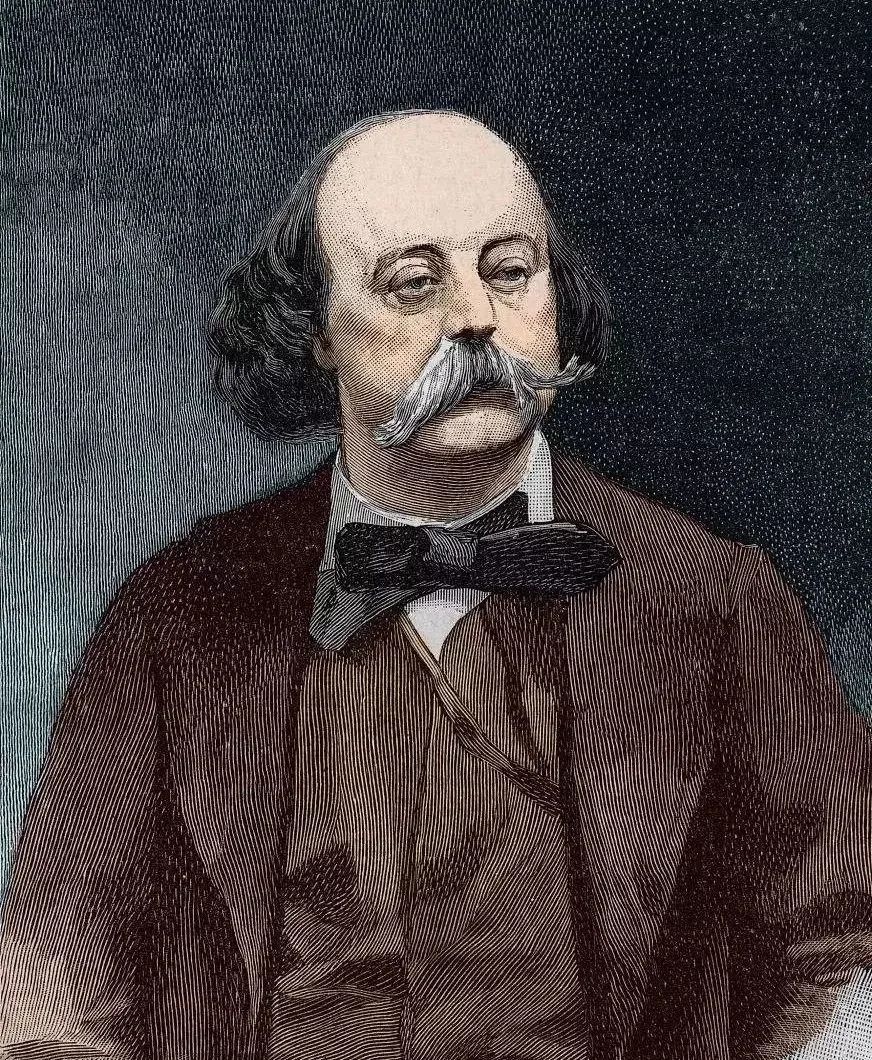

居斯塔夫·福楼拜(Gustave Flaubert,1821-1880),法国作 家,曾著《包法利夫人》、《情感教育》等作。

十五岁的时候,他恋爱了。他们全家在那年夏天去了特鲁维尔,彼时那里还是个海边的小村庄,村里只有一家旅馆;他们正是在那里遇见了莫里斯·施勒辛格,他是一位音乐出版商,也是某种程度上的冒险家,当时他正带着妻儿在那家旅馆下榻。

我有必要在此将福楼拜日后对施勒辛格夫人的描写转述一番:“她个子很高,肤色微黑,漆黑的秀发在肩头垂落;她长着希腊式的高鼻子,目光明亮如火,高挑的眉毛弯成迷人的弧度,她的皮肤散发着光芒,仿佛笼罩着一层薄雾似的金光;她苗条而优雅,你甚至能看到她棕紫色的喉咙上蜿蜒的青色血管。除此之外,她上唇之上那一层纤细的绒毛为她的脸庞平添一种阳刚有力的神态,让金发白肤的美人在她面前相形见绌。她讲话的速度很慢,声音抑扬顿挫,像音乐一样轻柔悦耳。”把pourpré这个词翻译成purple(紫色)时我其实有些犹豫,因为这么说听起来实在是不怎么诱人,但它翻译过来就是这样,所以我也只得推测福楼拜是把这个词当成bright-hued(色调明亮)的同义词来用了。

当时二十六岁的伊莉莎·施勒辛格正忙于照料她的幼子。福楼拜非常腼腆,若不是因为她的丈夫天性热情快活、很容易跟人交上朋友的话,他根本鼓不起勇气和她讲话。莫里斯·施勒辛格带着这个男孩一起兜风,有一次三个人还一道乘船出海。福楼拜坐在伊莉莎身边,两人肩膀挨着肩膀,她的裙子紧紧地贴着他的手;她用低沉而甜美的嗓声对他讲话,可是他心乱如麻,一个字都没能听进去。

夏天结束的时候,施勒辛格夫妇离开了,福楼拜一家返回鲁昂,古斯塔夫也回到了学校。他生命中唯一一次真正的激情也由此开始。两年之后,他再次造访特鲁维尔,却只得知伊莉莎虽然来过,但是此时已经走了。福楼拜当时十七岁。在他看来,以前的自己心神不宁,所以无法真正地爱上她;而如今他对她的爱已经不同了,如今他的爱已经包含了男性的欲望,而她本人的缺席更让他的欲念愈演愈烈。回到家后,他又重新捡起了自己此前多次半途而废的《狂人回忆录》,并且在书中讲述了自己爱上伊莉莎·施勒辛格那个夏天的经历。

十九岁那年,为了奖励他入学考试通过,父亲送他跟一位姓克劳盖的医生去比利牛斯山区和科西嘉岛旅行。此时他的身体已经完全发育成熟,肩膀很宽,同龄人都管他叫“巨人”,而他自己也如此自居。虽然他其实不到六英尺,在今天看来实在算不上高大;但是当时的法国人也比如今要矮得多,而他在同胞当中就很明显要高出一大截了。他的体态瘦削而优雅,漆黑的长睫毛遮着海绿色的大眼睛,一头长发直垂到肩膀。四十年后,一位在青年时代与他相识的女性回忆说,当时的他就像希腊神祇一样俊美。

从科西嘉岛返回的路上,这对旅伴在马赛稍事停留,一天早晨,游泳回来的福楼拜留意到,一位年轻女子正坐在旅馆的院子里。他过去打了招呼,两人攀谈起来,她的名字是尤拉莉·傅科,在这里等着乘船去法属圭亚那与在那里做军官的丈夫团聚。福楼拜与尤拉莉·傅科一起度过了那个夜晚,根据他自己的记述,那激情似火的一夜就像雪地上的夕阳一般美好。离开马赛之后,他就再也没有见过她。但是这次经历给他留下了深刻的印象。

02

青年福楼拜

此后不久,他前往巴黎学习法律,这倒不是因为他想做律师,而是因为他非得选择一项职业不可了。他在巴黎感觉无聊透顶,他既厌倦那些法律课本,也厌倦了大学生活;他鄙夷同学们的平庸,瞧不上他们的装腔作势与资产阶级趣味。在巴黎求学期间,他写了一部名为《十一月》的中篇小说,并在其中记述了自己和尤拉莉·傅科的韵事。不过他还是赋予了故事中的她高挑的弯眉、生着浅淡绒毛的上唇,还有伊莉莎·施勒辛格那可爱的脖颈。

他去那位音乐出版商的办公室拜访,由此再次联系上了施勒辛格,并应邀与他们夫妻共进晚餐。伊莉莎还是一如既往的美丽。上次与她相遇时,福楼拜还是个笨拙的半大小子,而如今的他已经是个英俊、热情、内心充满渴盼的男人了。他很快就同这对夫妻熟络起来,时常与他们一起吃饭,偶尔还会一道去短途旅行。可他仍然像以前一样怯懦而腼腆,很长时间都没有勇气去坦白自己的爱意。不过等他终于开口表白的时候,伊莉莎却并没有像他担忧的那样生气,她只是平静地告诉他,自己并没有准备好与他缔结好友之外的关系。她的经历颇为奇特。

福楼拜在一八三六年与伊莉莎相识,彼时的他也像所有人一样,认为她就是莫里斯·施勒辛格的妻子;然而真相并非如此,她的丈夫是一个名叫埃米尔·朱迪亚的人,此人因为诚信问题惹上了大麻烦,此时施勒辛格挺身而出,提出自己可以出钱救他免予诉讼,但条件则是他必须放弃妻子离开法国。他同意了,施勒辛格和伊莉莎·朱迪亚就此生活在一起。但是在当时的法国无法离婚,直到一八四〇年朱迪亚去世,这两人才得以完婚。据说虽然这个不幸的家伙无法陪伴在她身边,最终又在他乡死去了,但她依旧深爱着他;或许正是出于这个原因,加之她对另一个既给了她安身之处、又做了她孩子父亲的男人的忠诚,她才会犹豫不决,不肯接受福楼拜的欲望。但他殷勤无比,而施勒辛格也是众所周知地对她不忠。福楼拜那孩子气的痴情或许感动了她,让她最终被对方说服,同意在某一天到他的公寓去;他等得心急如焚,她却没有出现。根据福楼拜在《情感教育》中的记述,传记作家们普遍接受了以上这个故事,因为它看起来十分可信,所以也很可能的确是对事件的真实记录。总之至少有一点可以确定:伊莉莎从来没有成为他的情人。

《情感教育》,福楼拜著,李健吾译,上海译文出版社

一八四四年发生的一件事改变了福楼拜的人生,也对他的文学创作产生了深远的影响,而我也将在下文中继续揭示这一点。

在一个幽暗的夜里,他和兄长一起乘车从母亲名下的一处地产赶回鲁昂。哥哥比他年长九岁,并且子承父业做了医生。突然之间,福楼拜毫无征兆地“感觉一股燥热冲昏了自己的头脑,他就像掉落入坑底的石头一样摔了下去”。意识恢复时候,他发现自己浑身是的血;哥哥把他抬到了附近的一处房子里,给他放了血,被送到鲁昂之后父亲又再次给他放了血,让他服用缬草和木蓝,并且禁止他抽烟、喝酒和吃肉。

他又严重地持续发作了一段时间。在随后的几天中,他崩溃的神经让他几欲疯狂。他的疾病一直笼罩在一片谜团之中,医生们也从不同的角度探讨过这个问题。有些断言他得的一定是癫痫,他的朋友基本也持这个观点;他的侄女在回忆录中对这个问题缄口不言;雷内·杜梅尼勒先生撰写过一本研究福楼拜的重要著作,他本人也是一名医生,他宣称福楼拜的病并不是癫痫,而是所谓的“癔病性癫痫”。然而不管那是什么病,治疗的方法都是大同小异,福楼拜先是用了几年大剂量的盐酸奎宁,之后又改用溴化钾,并且终身都没有摆脱这种药物。

这次发病或许并没有让福楼拜的家人感觉十分意外。他告诉过莫泊桑,自己十二岁的时候就在听觉和视觉上出现幻觉了,这件事可谓众所周知。他十九岁那年被安排着与一位医生一道旅行,那也是因为父亲后来为他制定的治疗方案中包括换换环境,看来他并非全无天生便带着患病隐患的可能性。

福楼拜与莫泊桑

福楼拜一家虽然富有,但是迂腐守旧,并且乏味而节俭,所以很难相信,儿子只不过是通过了所有受正规教育的法国男孩都要参加的考试,他们居然就会想到让他出门旅行,同行的旅伴还是一位医生。还是个孩子的时候,福楼拜就感觉自己跟身边接触到的人们不太一样,他早年间那严重的悲观思想也很有可能正是由他的怪病引起的,这种神秘的疾病一定从那时便开始影响他的神经系统了。无论如何,如今的他都必须面对自己注定被可怕的病痛折磨这一现实了,由于疾病的发作无法预料,他的生活方式也必须因此发生改变,他决定放弃法律学业(不难推测,他这么做倒一定是心甘情愿的),并下定决心终身不娶。

一八四五年,父亲去世了,两三个月后,他唯一的妹妹卡罗琳也在产下一个女儿之后死去。他一直深爱着自己的妹妹。童年时代的两人形影不离,卡罗琳直到出嫁之前都一直是他最亲密的朋友。

福楼拜医生去世之前不久买下了一片名叫克洛瓦塞的地产,这片地皮位于塞纳河畔,其中包含一座具有两百年历史的石制房屋,屋前有一片露台,屋后有一座可以俯瞰河面的小凉亭。医生的遗孀带着儿子古斯塔夫和卡罗琳尚在襁褓之中的女儿搬进了这座房子;她的长子阿希礼此时已经结婚,并且继承了父亲在鲁昂医院的职位。福楼拜就在克洛瓦塞度过了自己的余生。

他从很小的时候就开始断断续续地写些东西,如今疾病限制了他正常的生活,他便决定全身心地投入文学创作。他在一楼有一间很大的工作室,窗外就是塞纳河与花园。他也建立了一套十分规律的生活习惯:十点钟起床,读信件和报纸,十一点时吃一餐简单的午饭,饭后去露台上散步,或是坐在凉亭里读书。下午一点钟开始写作,一直工作到七点钟吃晚餐为止,之后再去花园里走一走,回来之后便一直工作到深夜。

他闭门谢客,只会和极少的几个朋友见面,他偶尔会邀请这几个人来与自己同住,并且一起探讨作品。这样的朋友总共有三位:阿尔弗雷德·勒·普瓦特万,他比福楼拜年长不少,是他们一家的老友;马克西姆·杜坎,福楼拜是在巴黎读法律的时候认识他的;以及路易·波耶,此人靠在鲁昂教拉丁语和法语的微薄收入度日。这三个人都喜爱文学,而波耶本人还是个诗人。

福楼拜生性温柔,对朋友也非常忠诚,可是他占有欲极强,待人也颇为苛刻。勒·普瓦特万对福楼拜有着不小的影响,当他得知此人即将迎娶一位姓德·莫泊桑的小姐的时候,他简直怒不可遏。“此事给我带来的感受,”后来的他如是说,“就像一位主教的丑闻被揭发时对他的信徒产生的刺激一样。”至于马克西姆·杜坎和路易·波耶的情况,我稍后也会谈到。

卡罗琳去世的时候,福楼拜为她的面部和双手取了模,几个月后他前往巴黎,请当时非常著名的雕塑家帕拉迪尔为妹妹塑一尊胸像。他在帕拉迪尔的工作室认识了一位名叫路易丝·柯莱的女诗人。她属于在文人之中也不算罕见的那种作家,他们认为左右逢源的运作完全能够替代才华;此外又以美貌为助力,她得以在文学圈子里多少拥有了一席之地。她拥有一家许多精英人士光顾的沙龙,名为“缪斯”。她的丈夫希波利特·柯莱是一位音乐专业的教授;而她的情人维克多·库辛则是一位哲学家兼政治家,她已经与此人生了一个孩子。

路易丝生着一头与其脸形十分相称的金色卷发,声音柔和又满含激情。她对外宣称自己三十岁,实际上却要年长不少。福楼拜当时则是二十五岁。在短短四十八小时之内,在福楼拜因为过于紧张而酿成的一次小意外之后,他就成了她的情人,不过他当然没能取代那位哲学家的位置,虽然根据路易丝本人的说法,此人与她的感情当时完全是柏拉图式的,但他们却依然维持着公开正式的关系;三天之后,福楼拜与路易丝挥泪告别,返回了克洛瓦塞。当天夜里他就给路易丝写下了一封情书,这是他此后写给情人的一连串古怪的情书中的第一封。

03

风月场上

多年之后,他告诉埃特蒙德·德·龚古尔,他当时对路易丝·柯莱怀着“狂乱”的爱意;不过他这个人总是夸大其词,两人通信的内容也很难证实他的说法。我想我们不难推测,拥有一位公开的情人令他备感骄傲;然而幻想在他的生活中占据着很大的比重,而他也如同许多沉溺于白日梦的人一样,不在情人身边的时候,他的爱意反而比共处时更加强烈。不过他还是稍显多余地把这一点告诉了路易丝。她催促他赶紧搬到巴黎来;他却告诉对方,自己不能抛下因为丧夫丧女而痛苦不堪的母亲,于是她又恳求他至少来巴黎更频繁一些;而他回答说自己只有找到了合理的借口才能出远门。这让她忍不住愤怒地问道:“难道说你就像个黄花闺女一样被管起来了吗?”

这话实际上说得还真没错。每次癫痫发作会让他在接下来的几天中身体虚弱、情绪抑郁,这自然会让他的母亲忧心不已。母亲不许他下河游泳(然而这可是他的爱好之一),也不许他在没人照看的时候到塞纳河上划船。只要他按铃让仆人为自己拿东西,母亲就一定会急匆匆地跑上楼来,看看他是否一切正常。他告诉路易丝,假如自己提出要离开几天,母亲应该是不会反对的,但是他无法承受此举可能为母亲带来的悲伤。路易丝当然不会看不出来,如果他对自己的爱真的像自己对他的爱一样热烈的话,那么这种事是无法阻挡他来见自己的。即使放在今天,也不难为他想出几个貌似合理的借口来证明自己非去巴黎不可。他那么年轻,如果他不介意隔那么长时间才见一次路易丝的话,那么很有可能是因为他长期处于强效镇定剂的影响之下,所以没有那么紧迫的性欲。

“你的爱情根本就不是爱情,”路易丝在信中写道,“至少爱情在你的生活中毫无意义。”而他是如此答复的:“你想知道我是不是爱你。好吧,是的,我在我力所能及的范围内爱着你;也就是说,在我看来爱情并不是人生中最重要的事情,它只能屈居次席。”

福楼拜对自己的直白颇为得意,虽然这种直白也着实残酷。他的不得体实在是令人称奇。有一次他居然托路易丝向一个住在卡延的朋友打听与他在马赛有过一段艳遇的尤拉莉·傅科的消息,让她帮忙给对方捎信;路易丝接受请求时的怒火竟然还让他大为震惊。他甚至对她讲过自己找妓女猎艳的经历,按照他自己的说法,他在风月场上还颇为得意。

不过男人最严重的谎言莫过于对他们性生活的吹嘘,而他很可能根本就不具备他夸耀的那种能力。他对待路易丝可以说是相当不上心。有一次,她的软磨硬泡终于让他妥协了,于是他提议在曼蒂斯的一家旅馆见面,如果她一早就从巴黎出发,而他也从鲁昂赶过去的话,他们至少可以在那里共度一个下午,而且他还能在天黑之前赶回家去。不过令他吃惊的是,这个提议居然让她大为光火。在这段关系延续的两年当中,两人总共见了六次面,提出分手的很明显是路易丝。

与此同时,福楼拜正忙于《圣安东尼的诱惑》一书的写作,此书他已经酝酿了很长时间,并且计划等这本书一完工,就和马克西姆·杜坎一起去近东旅游。此事也获得了老福楼拜夫人的同意的,因为长子阿希礼和多年前陪福楼拜去过科西嘉的克劳盖医生一致认为,去温暖国家小住一阵有益于他的健康。

《情感教育》,福楼拜著,李健吾译,上海译文出版社

书稿完成之后,福楼拜把杜坎和波耶都叫到克洛瓦塞来,准备把这部作品读给他们听。他每天下午读四小时、晚上读四小时,就这样读了整整四天。他们此前已经商量好,听过完整的作品之后才能开始发表意见。第四天的午夜时分,读完小说结尾的福楼拜用拳头重重砸了一下桌子:“怎么样?”两位朋友之一答道:“我们觉得你最好还是把它扔到火里去,再也别提这回事了。”这可真是一个沉重的打击。不过在几个小时的争论之后,福楼拜最终接受了他们的意见。然后波耶建议说,既然福楼拜以巴尔扎克为榜样,那么他应当写一部现实主义小说。这时已经是早上八点了,他们分别上床睡觉。

当天的晚些时候又聚在一起继续讨论之前的话题,按照马克西姆·杜坎的《文学回忆录》记载,正是波耶在那次讨论中提出的故事日后成了《包法利夫人》;然而在福楼拜与杜坎之后的旅途中,福楼拜虽然在家信里提到了不少自己正在考虑的小说主题,其中却并没有《包法利夫人》,因此我们可以肯定是杜坎记错了。

这对好友先后游历了埃及、巴勒斯坦、叙利亚和希腊,他们在一八一五年回到巴黎。福楼拜依然没有决定下一步应该试着写什么,而波耶很有可能就是在那个时候给他讲了欧仁·德拉玛的故事。德拉玛是一名实习医师,他在鲁昂医院担任住院内科或外科医生,在附近的一个小镇上也有诊所。他的第一任妻子是个比他年长许多的寡妇,她一去世,德拉玛就娶了附近一位农夫家年轻漂亮的女儿续弦。她自命不凡、生活奢侈,很快就厌倦了自己乏味无趣的丈夫,一连找了好几个情人。她买起衣服来从不考虑自家的财力,债务很快就积累到了令人绝望的地步。她最终服毒自尽,随后德拉玛也自杀身亡。就像大家都知道的那样,福楼拜对这个不幸的小故事非常关注。

回到法国不久,他就与路易丝·柯莱重逢了。自从他们分开之后,路易丝的境遇就每况愈下。她的丈夫去世了,维克多·库辛中断了对她的资助,更没有人愿意接受她写的剧本。于是她给福楼拜写了一封信,告诉他她从英国返回时将取道鲁昂;他们见了面,并且重新开始通信。他在不久之后又去了巴黎,再次做了她的情人。这实在令人费解。她是个金发碧眼的女人,此时已经年过四十,而金发碧眼的女性往往不怎么抗老,再加上当时许多自视清高的女性都不化妆。或许他是感动于路易丝对自己的感情,因为她毕竟是唯一一个与他相爱过的女人,而且他看似在性生活方面不是很有安全感,或许是与她那几次为数不多的性爱让他感觉轻松自在。她的信件已经全部毁弃了,不过他的依然流传至今。

从这些书信中不难看出,路易丝并没有什么长进:她还是一如既往地盛气凌人、挑剔苛责,令人厌烦。她信中的语气也变得越发尖刻。她不断地催促福楼拜搬到巴黎来,或是让自己到克洛瓦塞去;而他也依旧不断找着借口,自己既不肯去,也不肯让她过来。他信中的重点主要是与文学有关的主题,只在结尾处敷衍了事地表达一下感情;其中最有趣的部分主要是他提及《包法利夫人》艰难进展的内容,他当时全部的精力都投入到这本书上了。路易丝不时会把自己写的诗寄给福楼拜。而他的批评往往十分严厉。两人的关系不可避免地走向了终点。

造成这种后果的还是路易丝本人的草率。维克多·库辛提出要与路易丝结婚,看起来似乎是考虑到两人所生的女儿的缘故,她好像是故意让福楼拜知道自己是因为他才拒绝这门婚事的。她实际上早就决定要嫁给福楼拜了,却又不小心把这个想法告诉了朋友。终于听闻此事的福楼拜惊骇不已,在一系列让他既惊恐又羞耻的激烈争执之后,他告诉路易丝,自己再也不想见到她了。而她却没有气馁,还跑到克洛瓦塞闹了一场,他残忍地把她赶了出去,冷酷得连他的母亲都看不下去了。虽然女性总是会执拗地只相信自己愿意相信的事情,这位“缪斯”最终还是接受了福楼拜已经与自己彻底决裂的事实。作为报复,她写了一本据说相当拙劣的小说,在书中把他写成了一个恶毒的家伙。

04

时代中的同道人

我必须再次重提一番旧事了。那对好友从近东返回之后,马克西姆·杜坎在巴黎落了脚,并且买下了《巴黎半月刊》一部分股权。他去克洛瓦塞请求福楼拜和波耶为自己撰稿。福楼拜去世后,杜坎还出版了两卷厚重的纪念文集,并将之命名为《文学回忆录》。所有拿福楼拜做文章的人都会毫不客气地引用这部书中的内容,但他们同时又对其作者不屑一顾,这种态度未免就有些忘恩负义了。

杜坎在书中写道:“作家分为这样两类:一类将文学当作手段,一类将文学视作目的。本人属于且长久以来一直属于前者;我向文学索取的只不过是热爱它的权利,以及细心呵护它的资格。”马克西姆·杜坎将自己归于其中的那个门类范围一向很大。他们这样的人具有文学倾向,热爱文学,同时往往还拥有才华、品位、文化与条件,但就是完全没有创作的天赋。在青年时代,他们或许还能够写出小有所成的诗歌或者中规中矩的小说,然而不久之后,他们就会满足于自认为更加轻松的生活方式。转而要么评论书籍,要么去做文学杂志的编辑;他们为已故作家的选集撰写前言,为精英人士编写传记,对文学主题发表研究性的文章;最后再像杜坎一样写回忆录。他们在文学界同样起着巨大的作用,而这些人往往文笔优美,这让他们的作品读来令人愉悦。我们没有理由像福楼拜轻视杜坎一样对这些人另眼看待。

人们都说杜坎嫉妒福楼拜,而我认为这种说法有失公允。他曾经在回忆录中写道:“我从来没有想过将自己拔高到能够与福楼拜相提并论的地步,也向来不允许自己对他的超凡卓越有任何质疑。”这一表态着实是既公正又坦诚了。福楼拜还在学法律的时候,这两个住在拉丁区的小伙子就成了密友;他俩一起去便宜的餐馆吃饭,一起在咖啡馆里畅谈文学。在后来前往近东的旅途中,他们在地中海上一起晕船,在开罗一起醉酒,甚至在有机会的情况下一起去嫖娼。福楼拜不是个好相处的人,因为他对不同意见毫无耐心,暴躁易怒,傲慢专横。然而即便如此,杜坎依然真心实意地喜欢他,并且对作为作家的他十分尊重;不过他毕竟太了解福楼拜了,所以不可能对他的弱点视而不见;他没有任何理由像福楼拜的狂热崇拜者一样崇敬自己这位青年时代的故交。这个倒霉的家伙因此受到了毫不留情的指责。

只有路易·波耶一直是福楼拜最亲密的挚友。但福楼拜把他视作一位伟大的诗人——虽然如今看来这完全是误判——并且无比相信他的建议与判断。他也确实对福楼拜有着巨大的帮助,假如没有波耶的话,《包法利夫人》可能根本就不会被写出来,或者至少不会是如今看到的这幅面貌。正是波耶在漫长的争论之后,劝福楼拜把故事大纲写出来的,这件事在弗朗西斯·史蒂穆勒先生的杰作《福楼拜与〈包法利夫人〉》中也有记载。波耶认为这本书很有前途,一八五一年,时年三十岁的福楼拜正式开始着手写作。

除却《圣安东尼的诱惑》之外,他比较重要的早期作品都带有强烈的个人色彩,实际上就是他把自己的情感经历写成小说的产物。然而此时他的目标却是要做到绝对的客观。他决心不带任何偏见和预判地揭露真相、讲故事;刻画人物时也不贬不褒,不附加自己的品评:假如他同情某个人物,他不会表露出来;假如另一个人物蠢得让他生气,还有第三个人物坏得令他恼火,他也不会允许自己的文字将这种好恶揭示出来。整体而言,他这一点实现得非常成功,而这或许也是许多读者感觉他的小说具有某种冷淡之感的原因。这种精心雕琢且毫不动摇的超然姿态自然没有能够温暖人心之处。这或许诚然是我们的弱点所在,但是在我看来,倘若作者本人也能分享那种他试图让阅读作品的我们体验到的情感,这对我们读者来说也是一种慰藉了。

本文节选自

《阅读是一座随身携带的避难所》

作者:[英] 威廉·萨默塞特·毛姆

译者:夏高娃

出版社: 果麦文化·江西人民出版社

出版年: 2020-7

编辑 | 梦奇

主编 | 魏冰心