你在地铁里推搡时,阿拉斯加的鲸鱼正跃出水面

星野道夫一向以记录美丽而残酷的阿拉斯加闻名。

多年前,19岁的星野道夫曾在东京的旧书店街找到一本阿拉斯加的摄影集,当时的他想着什么样的人会住在如是荒凉的风景当中。7年之后,26岁的星野道夫用着蹩脚的英文,在阿拉斯加大学野生动物专业系主任的面前诉说着自己的热忱。

随后,他在阿拉斯加待了一年又一年,感受过大马哈鱼剧烈的跳动,追踪过驯鹿恢弘的迁徙,遇见了各种在东京时无从了解的人。不知不觉间,十几年的岁月就这样过去了。

星野道夫(1952-1996),生态摄影师,旅行作家

我与阿拉斯加的邂逅

无人区飞行员唐·罗斯给我打了个电话。

“《国家地理杂志》(NationalGeographic Magazine)派了个摄影师过来,说是要去北极圈拍驯鹿大迁徙。人家想找你了解了解情况。你能不能去酒店见他一面啊?……他叫乔治·莫布里。”

《国家地理杂志》,美国国家地理协会出版

《国家地理杂志》以自然、地理、民族与历史为主题,是全美最具权威性的杂志,说不定也是每一位摄影师无比向往的圣地。来的是国家地理的专属摄影师啊。他肯定跑遍了全世界吧……我一边琢磨这些,一边驱车前往市中心的酒店。谁知在半路上,“乔治·莫布里”这个名字突然勾起了记忆的碎片。不会吧……可我好像没记错啊……

我掉头回家,从书架上抽出一本影集。不一会儿的工夫,我就翻到了要找的那一页。教人怀念的照片旁边,分明有一行小字:“乔治·莫布里”。真没想到,我竟会以这样的形式与他见面……

十多岁时,我对北海道的自然产生了强烈的向往。可能是受了当时看的各种书籍的影响吧。对那时的我来说,北海道是一片格外遥远的土地。对北国的向往,不知不觉中转移到了遥远的阿拉斯加。然而我毫无线索可寻,唯有一腔热血在不断膨胀。毕竟在20多年前,日本根本找不到关于阿拉斯加的书本啊。

一天,我在一家位于东京神田旧书店街的欧美书籍专卖店找到了一本阿拉斯加影集。书架上有那么多欧美书,我的视线怎么就偏偏停在了那本书上呢?它就出现在我眼前,仿佛它一直在等待我的到来似的。打那以后,无论是上学还是出门,我都会把它装进包里。“把书翻烂”说的就是这么回事吧。不过我一门心思看的不是上面的文字,而是照片。

东京神保町古书街书店一角

书里有一张让我魂牵梦绕的照片。每次拿起书本,我都要翻开那一页瞧一瞧,否则就浑身不舒服。那是张航拍的逆光照片,作品的主角是北极圈一座小小的爱斯基摩村庄。

灰色的白令海,阴沉的天空,穿过云层的阳光好似竹帘,还有那座孤零零的爱斯基摩村庄……起初,吸引我的也许是照片的神秘感。可渐渐地,我便对村庄本身产生了兴趣。

为什么人非要住在这样的天涯海角呢?那是何等荒凉的风景啊。杳无人烟,每户人家的形状却清晰可见。生活在那里的究竟是什么样的人?他们又是怀着怎样的念想生活的呢?

曾几何时,我透过电车的车窗,打量夕阳下的城市。半路上,我看见一户人家敞开着窗户。大概当时刚好是吃完饭的时间吧,一家人其乐融融的光景映入眼帘……每每遇到这样的光景,我都会目不转睛地盯着,直到窗口的灯光消失在视野中。而且我还会觉得胸口仿佛被什么东西勒住了似的。那究竟是怎么回事?也许是“陌生人过着我所不了解的人生”的神奇使然。亦或许是“明明活在同一个时代,却永远无法与他们邂逅”的悲哀。

这种心情,和我看到爱斯基摩村庄的照片时的感受有点相似。但我产生了一个强烈的念头——无论如何,我都想去那边走走看看,去邂逅那里的人。

照片旁边配了说明文字,里面用英文写着村名,“希什马廖夫”(Shishmaref)……寄封信过去试试吧。可是要寄给谁呢?地址怎么写呢?我翻字典查到了“村长”的说法。至于地址,就只能在村名后面加上阿拉斯加和美国了。

“我在书上看到了你们村子的照片,很想去拜访一下。什么活我都愿意干,有没有人家愿意收留我呢?……”

回信迟迟不来。也难怪啊,毕竟收信人和地址都写得乱七八糟。就算寄到了,也不会有人愿意收留一个素未谋面的人。

过了一阵子,我自己都快忘记这件事了。谁知半年后的某一天,我放学回家一看,只见信箱里躺着一封国际邮件。是一户希什马廖夫的人家寄来的。“……我们收到了你的信。我跟妻子商量了一下收留你的事情……夏天是打驯鹿的季节。需要人手……尽管来吧……”

经过大约半年的准备,我动身前往阿拉斯加。当我换乘了好几趟小飞机,总算看到漂浮在白令海上的村庄时,在书里看过无数遍的照片与现实重叠在一起。我激动得不知该如何是好,只能拼命把脸贴在窗玻璃上。

在这座村子度过的三个月化作强烈的体验,在我心中慢慢沉淀下来。第一次见到熊,和村人一起打海豹、打驯鹿,太阳总也不落山的白夜,与各路村人的邂逅……通过航拍照片俯视过无数遍的村子,此刻就在我的脚下。通过这次旅行,我被人类生活的多样性彻底折服了。这一切,发生在我19岁的那个夏天。

后来,我走上了摄影之路,怀着种种梦想,回到了阔别7年的阿拉斯加。我心想,这一次我不再是短暂逗留的游客了。这会是一场持续3年……不,是5年左右的旅程。光阴如梭……

我来到横贯阿拉斯加北极圈的布鲁克斯山脉,走进了从未有人涉足的高峰与山谷。我坐皮筏游览冰川湾,听到了冰河的嘎吱作响。我与爱斯基摩人划着爱斯基摩皮筏,在北冰洋追逐过北太平洋露脊鲸。我为驯鹿的季节性迁徙而倾倒,年复一年追踪它们的足迹。我记录过熊一年四季的生活,仰望过不计其数的极光,与狼不期而遇,了解了各种人的生活……一眨眼,14年过去了。光这样我还不满足,甚至建起了房子,想在这片土地扎下根来。

如果当年没在神田的旧书店拿起那本书,我就不会来到阿拉斯加了吗?不,不会的。更何况,一路追溯人生的重要节点,你就会发现人生不过是由无限多个偶然串联而成的,好似对照镜中的无数个倒影。

然而,我的的确确看到了那张照片,也去了希什马廖夫村。自那时起,我的人生齿轮也的确转动了起来,仿佛是在绘制全新的地图一般。总而言之,拍摄那张照片的人,正是乔治·莫布里。

我赶到酒店,找到他入住的房间,敲响房门。蓄着白须的他笑脸相迎,全然不知我是怀着怎样的心情来赴约的。

聊了一会儿驯鹿以后,我掏出陈旧的影集,说起了事情的来龙去脉。乔治凝视着我,细细听着。这让我倍感欣喜。

“原来是这样……是我的照片改写了你的人生轨迹啊……”

“倒也不能这么说……但它的确成了我来到阿拉斯加的一大契机。”

“那你现在后悔吗?”

即将跻身“半老”行列的乔治,眼底透着温柔的笑意。

人生遍地是际遇。在日常生活中,我们与无数人擦肩而过,却永远都不会邂逅。这种本源的悲伤,其实和“人与人邂逅的无限神奇”是一回事。

新的旅程

费尔班克斯(Fairbanks)也迎来了新绿季的尾声,初夏的脚步近了。

夕暮时分,我正忙着收集枯枝,在家门口点篝火。四面八方传来红松鼠的叫声。森林的地毯上已不见残雪的踪影,只剩下一颗颗圆滚滚的粪便。那是冬天的驼鹿所特有的。我不由得纳闷,那么大的动物,究竟是在什么时候路过我家附近的呢?

风拂过脸颊时的感触也变得轻柔了,我能清楚地感觉到,新的季节即将来临。在阿拉斯加的生活已然走过了15个年头,可我依然喜欢这片土地的季节感。四季的流转就跟翻书页一样,干脆而分明。

人的心境也真是够滑稽的了。因为它会无可救药地被鸡毛蒜皮的日常生活所左右,却也能在风的感触与初夏气息的撩拨下心花怒放。人心是那么深奥,却也浅薄得不可思议。人之所以能活下去,也一定有这份浅薄的功劳吧。

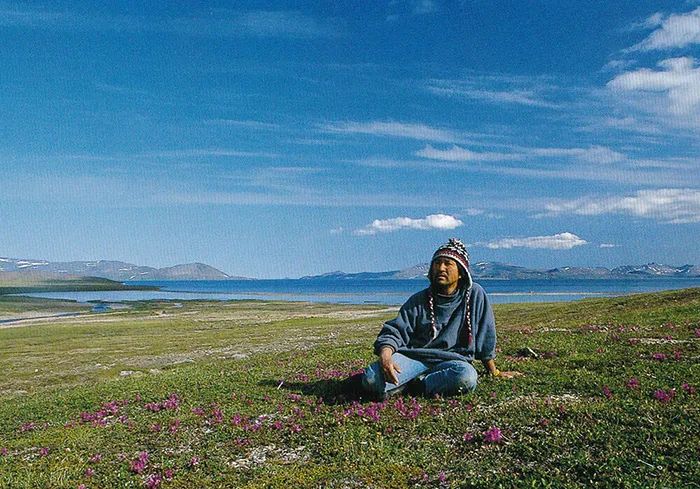

星野道夫和妻子

我结了婚,也开始了新的生活,有某些东西正要走向变化。前些天,我在整理旧物的时候,忽然发现了一件教人怀念的东西。那是1978年的日记本。也就是说,那里面有我移居阿拉斯加的第一年写的日记。

本子已布满岁月的痕迹。我一时兴起,翻开第一页一看,只觉得万千怀念涌上心头,仿佛重新邂逅了遥远过去的自己。那篇日记是在从羽田飞往阿拉斯加的飞机上写的。看着看着,苦笑便浮上了嘴角,因为那些文字简直像在表决心似的。我当时的情绪就是如此高昂吧。明明是看着就让人脸颊发烫的内容,但怀着一片真心,想要走进阿拉斯加这片未知世界的自己就在那里。我不禁把整理工作放在一边,翻着老旧的日记本读出了神。

那时的我的确是满脑子都想着阿拉斯加。简直跟烧糊涂了的病人一样,脑海中唯一的念头就是“去阿拉斯加”。既没有找到指南针,手头也没有地图,但无论如何都得扬帆起航。

抵达费尔班克斯机场以后,我马不停蹄地赶往阿拉斯加大学。因为我无论如何都要进这所大学的野生动物系。然而,当我去入学管理办公室提交必要的文件时,工作人员告诉我,学校对外国学生的英语成绩是有要求的,而我差了30多分。言外之意,我今年是别想入学了。可我已经没法回日本去了。对阿拉斯加的念想已经熟透了,船都已经起航了啊。

于是我便找到了野生动物系的系主任。我给他写过好几封信,所以他早就知道我要来了。我连英语都说不利索,却使出吃奶的力气,对系主任诉说自己的热忱。

我告诉他,从今往后,我想踏踏实实地研究远北的自然。为了实现这个目标,我无论如何都得进这所大学的野生动物系,不能因为区区30分白白浪费一整年……我还告诉他,来阿拉斯加是我长久以来的夙愿。

现在回想起来,我也不由得感叹,自己怎么能对初次见面的系主任说这么一通歪理呢。毕竟我的难处和想法,跟大学一点关系都没有啊。但我当时已经被逼得走投无路了,只觉得“因为区区30分无法入学”的规定简直太不讲道理了。

系主任耐心听我讲了许久,然后微笑着说道:

“好,我做主收你这个学生。我这就打电话,你去入学管理办公室等着吧。”

我欣喜万分,仿佛升上了天堂一般。激动的心情让我无法慢慢走路,竟在大学校园里狂奔起来。校园位于一片高地。在遥远的彼方,环抱冰川的阿拉斯加山脉连绵起伏,清晰可见。我只觉得那山峦正在呼唤我。当时恰好跟现在一样,是柔软的初夏微风到来的季节。

带着形形色色的梦想来到阿拉斯加的我,仿佛是为了逐一消化待办事项一般踏上了旅程。我必须在名为“阿拉斯加”的雪白地图上,一笔一画地绘制属于我自己的地图。

我走进了横贯阿拉斯加北极圈的布鲁克斯山脉(BrooksRange),漫步于从未有人涉足的高峰与山谷。我坐皮艇游览冰川湾(GlacierBay),侧耳倾听冰川的摩擦带来的远古的回响。我与爱斯基摩人*划着爱斯基摩皮筏(Umiaq,用海豹皮做的小船),在北冰洋追逐北太平洋露脊鲸(Eubalaenajaponica)。我在阿萨巴斯卡印第安人(AthabascanIndians)的村子里见到了极具魔法色彩的夸富宴(potlatch)。我为驯鹿的季节性迁徙所倾倒,执着地追踪那恢弘的旅程。我无数次仰望极光,还遇见了狼。最重要的是,我了解到了各种人的生活……不知不觉中,15年的岁月就这么过去了。

我自己的阿拉斯加地图也一点点成形了。如今,包含着宏伟自然的阿拉斯加也迎来了重大的过渡期。说不定人类也同样站在了十字路口。世间万物都不是静止不动的,人类的生活与阿拉斯加的自然应该也都会不断变化下去的吧。我觉得人类与自然的关系就是个永恒的主题,永远都找不到绝对正确的答案。

然而,每个人都在人生中探寻着对自己来说更美好的生活。抛弃方便舒适的生活,扎根于原野的人们,面临着种种问题。飞速迈向现代化的爱斯基摩人与印第安人……我想亲眼见证大家会在这个过程中做出怎样的选择。在这一路上邂逅的人会在今后的人生中画出怎样的地图,我总归是想要了解的。因为那与我也有千丝万缕的联系。

写了这么多零零碎碎的东西,都是因为突然现身的旧日记本勾起了教人无比怀念的回忆,把曾经的自己带到了我面前。看过以后,我着实发了好一会儿呆。感觉十五年的岁月看似很长,其实也很短呢。

我还冒出了一个念头:能不能再一次变回当时的自己呢?我的意思是,能不能让这么多年积累下来的地图从我眼前悄然消失,让我拾回手头没有指南针与罗盘,却必须扬帆起航的那股冲动与激情呢?能不能让我踏上连目的地的港口在哪儿都不知道的全新旅程呢?说不定,从某种意义上讲,每个人的人生也许都是这么回事呢。

那就写到这儿吧。

再过个一星期,便会有无数大马哈鱼如滚滚怒涛般逆流而上。用双手抓住一条大马哈鱼,它便会像弹簧一样激烈跳动。而这种跳动的力量,总能让我切身感觉到阿拉斯加的夏天。

就此搁笔,期待再会。

1993年6月1日

另一种时间

一天夜里,我与朋友有过这样一段对话。当时,我们正在阿拉斯加的冰川上野营,抬头便是满天星斗。我们想等极光来着,却迟迟没等到,便坐在雪地上,仰望漫天的繁星。月亮不见了,多得难以置信的星星在一片漆黑的世界眨着眼。不时有流星拖着长长的尾巴坠向大地。

“要是在东京也能每晚看到那么多星星,那就太爽啦……工作到深夜,带着一身疲惫下班时,随便抬头一看,宇宙仿佛就在触手可及的地方。能在每天快结束的时候看到那样的光景,是个人都会浮想联翩的吧。”

“有一次,有个朋友问了我一个问题:假设你独自看到了这样的星空,或是美得让人热泪盈眶的夕阳,你会用什么样的方法把风景之美与当时的心情传达给心爱的人呢?”

“可以拍照啊,如果擅长画画的话,还能画在画布上给人家看……不对,还是直接告诉对方比较好吧。”

“朋友是这么说的:‘我会用自己的变化告诉他’……他觉得,被夕阳的美感动,自己渐渐改变,就是把自己的心情传达给对方的好方法。”

在人的一生中,自然会在每一个时代发出不同的讯息。无论是刚来到人世的婴孩,还是即将离去的老者,同样的自然都会向他们诉说各不相同的故事。

想当年还很小的时候,有一天,我在家附近的空地看完连环画剧以后一路狂奔回家,生怕赶不上晚饭。那个绝美的黄昏,我至今无法忘怀。

那时我是如何看待时间,又是如何看待自己周围的世界的呢?也许我虽然年幼,却也在一天即将结束的悲伤中朦朦胧胧地意识到,我是不可能永远活下去的。那是孩子所特有的,出于本能的,初次和世界打交道的方式吗?

现在回想起来,我也经历过好几件让我以不同的角度把握世界的事情。这每一段体验,好像都成了我来到阿拉斯加之前的小小人生分歧点。

南太平洋

第一段体验,是上小学时碰巧在家附近的电影院看到的一部电影,名叫《蒂科和鲨鱼》(Tiko and the Shark)。故事发生在南洋的大溪地,当地因旅游开发迎来剧变。与鲨鱼成了好朋友的原住民少年蒂科和来自欧洲的游客少女发展出了一段青涩的恋情。

这部电影为什么能吸引儿时的我呢?关键在于背景中那一望无际、无比蔚蓝的南太平洋。我还记得在电影院门口买的宣传册上写着,这是有史以来第一部实地取景的自然派电影,没有使用好莱坞的布景。当时的我总是看武打片,而这部电影将世界的宽广展示在我面前。直到现在,我还记得女主角叫“狄安娜”,可见它对我产生了多大的震撼。

不久后,我便对北海道产生了强烈的向往。对当时的我来说,北海道是一片特别遥远的土地。我看了各种各样的书,然后在这个过程中对棕熊产生了无可救药的兴趣。

当我在大都会东京的车厢里摇摇晃晃时,当我置身于你推我搡的嘈杂人群时,我会忽然想起北海道的棕熊。就在我生活在东京的同一个刹那,棕熊也在日本生活着,呼吸着……此时此刻,正有一头棕熊在某处的山林中跨越倒地的大树,强有力地前进着……我只觉得这件事特别的不可思议。

仔细想想,这其实是再理所当然不过的事情,但是在十多岁的少年眼里,这点小事都是触动心弦的。我心想,自然可真有趣啊,世界可真有意思啊。那时我还没法把这些念头转化成语言,但那应该就是“万物平等共享同一条时间轴”的神奇吧。在那一刻,世界不再是干巴巴的知识。我虽然还小,却在感观层面第一次真正把握住了世界。

几年前,有一位朋友发表过一段异曲同工的感言。她是个编辑,在东京过着十分忙碌的生活,好不容易才挤出一个星期的时间,跟着我一起出海拍摄鲸鱼。对前一天还在东京忙到深夜的她而言,阿拉斯加东南部的夏天与海景,就是赫然出现在她眼前的异世界。

一天傍晚,我们遇见了一小群座头鲸。我们坐着小船,慢慢跟在一边喷水一边前进的鲸鱼身后。两边离得那么近,我们甚至能感觉到鲸鱼呼出的气。多么震撼人心的风景啊。四周尽是冰川与茂密的原生林,在悠久的时光大潮中,所有的自然元素和谐共存,生生不息。朋友靠着船舷,沐浴着徐徐微风,目不转睛地凝望大力前行的鲸鱼群。

就在这时,一头鲸鱼跳出了我们眼前的海面。巨大的身躯飞上半空,静止片刻,又沿原路落下,把海面生生炸开了。那画面是如此震撼,仿佛电影中的慢动作镜头。

不一会儿,大海重归平静,鲸鱼继续强有力地游动,仿佛什么都没有发生过。这种行为被称为“鲸跃”(breaching),我见过好几次,却从没有这么近距离地观察过。人类总想要“解释”动物的每种行为,但我们到头来还是无法理解鲸鱼到底想通过这种行为表达什么吧。它也许只是想感受一下海面的风,也许只是想随便跳起来试试看罢了。

不过展现在眼前的光景让我的朋友说不出一句话来。想必打动她的并不是取景框中的巨大鲸鱼,而是周围的自然所独有的广阔,还有生活在自然中的鲸鱼的渺小吧。很久以后,她对我说了这样一番话。

“虽然东京的工作很忙,但我很庆幸自己去了这一趟。你问我为什么庆幸?因为这次旅行告诉我,当我在东京忙得团团转的时候,也许有鲸鱼在同一时间冲出阿拉斯加的水面……回东京以后,我思考了很久,不知道该怎么表达此行的收获,但我想来想去,还是觉得这是根本说不清楚的。所以到头来还是什么都没说……”

我们一天天地活着,而就在同一个瞬间,另一种时间也的的确确在缓慢地流动着。能不能在每天的日常生活中用内心的角落惦记着这一点,必定会带来天壤之别。

本文节选自

《旅行之木》

作者: 星野道夫

译者:曹译冰

出品方:理想国

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2021-1-1

页数:304

编辑 | 白羊

主编 | 魏冰心