他成为中国人最爱的法国作家,仅仅是因为脸吗?

独家抢先看

每隔一段时间,法国作家加缪便会重新进入我们的视线。

疫情来时,人们发现他近写于七十多年前的《鼠疫》仍然与当下有着强烈的关联。疫情初期带给人们的无望和荒诞感、带给社会的改变,在他的作品中都被完整地呈现。

他最有名的《局外人》一直被许多人热爱着,读者从主人公“冷漠”的默尔索内心里,看到了另一个自己。加缪捕捉到现代生活里的无助、荒谬与强加在个人身上的无法回避的责任。他书写这种无助,他的存在主义与人道主义的思想也因此俘获无数读者。

在996、内卷、抑郁症、打工人被翻来覆去讨论的今天,他的另一部作品《西西弗神话》又一次与当下产生对照。遭受永恒天罚的西西弗的顽抗,看似无力,却早已跳脱出此时此身的枷锁,完成了对惩罚的反击。加缪说,西西弗的形象高出他的命运,比他永远在推的那块巨石更为强大。

今天,我们走进在绝望之中仍然用严肃的思考给命运以意义的加缪。

✎作者 | Flanders

✎编辑 | 程迟

加缪的小说行销于中国大陆,不过是近几十年间的事。毕竟,像“今天,妈妈死了。也许是昨天,我搞不清”这样冷漠突兀又带有挑衅性的开头,和三十年前中国的文艺氛围,想来是不很搭调的。

事实当然不是这样。早在1947年,法文专家吴达元就在《大公报·图书周刊》上,率先将《局外人》(当时译作“外人”)和《西西弗神话》成对介绍了进来。此时距离这两部书原著的初版才不到五年,堪称同步。

《局外人》第一版封面。

1961年,《局外人》也有了第一个大陆单行中译本——尽管出版的目的是“为了使我国文学工作者能够具体认识存在主义小说的真貌,为了配合反对资产阶级反动文艺思潮的斗争”。

无论如何,时代是不同了。昔日被《辞海》定性为“宣传颓废主义与虚无主义,反对社会主义和进步力量”的加缪,而今在简体中文世界中,翻然成为一个文化英雄般的存在。

玛丽莲·梦露曾表示过喜欢加缪的作品。

七八十年代,柳鸣九、郭宏安、沈志明等法国文学研究者,在集中移译其作品的同时,向中国读书界基本写定了加缪的思想史、文学史形象。时至今日,仍未发生太大的变化,说明我们仍活在那场“大解放”的文化效果之中。

荒诞、绝望与反抗

加缪的哲学主张通常被简要概括为“在荒诞中奋起反抗,在绝望中坚持真理和正义”。

“荒诞”与“绝望”显示了洞见的深刻,“反抗”“真理”和“正义”表彰了本质的善良。两者结合,令人既有审美上的满足,又有感道德上的安然。

作为法属阿尔及利亚出生的进步知识分子,他一以贯之的底层立场和对殖民地人民的热爱,让人感到信赖和温暖。

对法西斯和斯大林主义的双重拒绝,虽然导致与萨特等人的决裂,加缪作为一个独立思想者的品格却由此凸显。某种程度上,这让加缪满足了“后革命”时代许多知识分子的共同期待。

看起来,二战和冷战的结果证明了加缪的确“靠得住”,不是吗?

连带着,他那张“孩子气,英俊但又不特别英俊”的面孔,镜头下不凡的着装品味,和萨特的友谊与断交,以及最后离奇的轿车触树而亡,都已成为中国读者耳熟能详、津津乐道的话题。

阿尔贝·加缪。

逝世多年后,各种政治、道德和审美的“正确”竞相汇聚到加缪名下,他的作品在中国不断再版,势头方兴未艾。上一位获此殊荣的人物,也许是同样以文风冷峻著称的海明威。

用洪子诚先生的话来说,他和加缪“都属于这样一类的作家,他的个人生活、行为和作品之间的关系密不可分”,能够全方位催发读者的兴趣。两人的相似点还在于,加缪死于1960年,海明威死于1961年。大约十年前,他们的作品一前一后地迈入了公共版权的范围,他们的作品被数家出版社争相再版。

在中国,《局外人》和《西西弗神话》这两部加缪的早期作品,大概是销量最大,影响最广,也最受人喜爱的。前者完稿于1941年5月,9月他便开始了后者的写作,两者具有毋庸置疑的相关性。

用萨特的话说,《局外人》诞生后,加缪“认为有必要用哲学语言翻译他用小说形式表达的信息”,“这个译本就是《西西弗神话》”。

《西西弗神话》

[法]阿尔贝·加缪 著, 李玉民 译

读客 | 江苏凤凰文艺出版社,2021-1

每一代读者总是另有自己的关心,往往轻易甩掉那些“阐释的星云”,赤手空拳、单枪匹马地与文本照面。他们对曲折幽深的抽象哲理不管不顾,反倒津津于一些具体的细节和情境,不无随意地拿来和自己的阅历经验相印证;读到共鸣之处,辄低回不能自已。由此,《局外人》从一代代人中遴选出了自己的俘虏。

某种程度上说,这是一部可以与《麦田里的守望者》媲美的青少年“邪典小说”(Cult Fiction)——事实上,它的确曾被《每日电讯报》评为“五十部最佳邪典书”之一。《局外人》短小精悍,风格鲜明,极易辨识;多记录而少判断,刊落声华,美学上也显得十分“高级”。

小说的价值观(如果有的话)可疑,甚且离经叛道,绝不混同于一切流俗的“正能量”教益。通过高超的叙述技巧,对于那个母亲去世了也毫不在乎,因杀人而被判死刑,拒绝依照惯常的人类情感作出反应的主角默尔索,读者甚至会产生强烈的认同。

《局外人》

[法] 阿尔贝·加缪 著,金祎 译,

读客 | 江苏凤凰文艺出版社,2019-3

关于小说的感染力,法学家波斯纳敏锐地指出:

它的情节极为逼真,具有极大的感情力量,并且达到了相当的微妙程度,它戏剧化了一种不时征服我们大多数人特别是年轻人的情绪。它是那种厌恶“体系”的感觉,是成熟的价值观和已确立制度的复杂体系限制着孩子般“内面的人”(inner man)的无限自我中心主义。

貌似内心空洞、冷酷寡言的默尔索其实是“浪漫主义唯我论的一个新的、激进的变种”,继承着于连·索雷尔和尼采的衣钵。

他的内心非但不像盐碱地那样荒凉萧索、寸草不生(这是粗心的读者容易产生的印象),反而倒映着“满天星光洒落在我脸上”“田野上万籁作响”等等崇高壮阔的风景。

在美国版序言中,加缪更为直白地说:“他远不是没有情感的人,他内心深处充满激情,那种追求绝对和真理的深情在激励着他。”小说结尾处,随着社会的罗网越发收紧,叙述者的干预也相应增强。在神甫不依不饶的进攻下,默尔索一改恬然漠然的面目,图穷匕见地向世界发出了“和阿基琉斯一样勇敢的挑衅”。

阿尔贝·加缪。

比起探究默尔索“冷漠”的成因,读者大概更容易被这种“外部世界—孤立个人”的对立图示吸引。

在小说中,外部世界从未停止对默尔索的规训,关于母亲的死亡,人们向他索取哀痛;关于两性关系,情人向他索取对爱情的承诺;关于杀人的罪行,检察官向他索取合逻辑的解释,神甫和信教的律师则向他索取“灵魂”的忏悔。默尔索拒绝执行这些被期待着作出的情绪反应,坦然反躬自省,只发现空无一物,宁可报之以沉默。

不设门槛的经典

关于《局外人》的流行,有一个因素也许值得纳入考虑,那就是小说的“通俗性”。这不仅指它读起来流畅简洁,不设门槛,也体现在它的人物设定无形中契合着通俗文学的经典模式。

小说中,默尔索的“红颜知己”玛丽是个非常值得琢磨的角色。不同于前者,她是一个典型的“世俗中人”,打扮入时,富于活力,因而也不分享默尔索对世界荒诞性的特有见解。

奇妙的是,后者的率直无情没将她吓退,其直入主题的笨拙求欢也不使她感到厌烦。玛丽清楚地意识到,正是这种不解风情、透明如赤子的古怪作风,强烈地吸引着自己。

《局外人》电影中的默尔索和玛丽。

在审讯默尔索的法庭上,她也受到了传唤,陈述了他的母亲死后,两人随即“寻欢作乐”的事实。说完这些:

玛丽突然大哭起来,她说情况并不是这样,还有其他的情况,她刚才的话并不是她心里想的,而是人家逼她说的,她一直很了解我,我没有做过任何坏事……

她的证词从属于检察官的道德指控,加速了默尔索的死亡。然而她分明感觉到,她虽然讲出了“事实”,却南辕北辙地远离了默尔索本身的“真实”。悲哀的是,她自认为“了解”默尔索,却无法将其“翻译”成能在法庭上公之于众的语言。

我们可以很容易地想象,默尔索并不会对此感到愤怒。在他冷静的观察里,玛丽语无伦次的当众“大哭”,甚至显现着一种令人心碎的柔情——无论如何,她是书中对主角怀有同情与爱,并确信他在道德上“无罪”的唯一的人。玛丽代表着世界对他仅存的一丝善意。

默默承受着敌意与“冤屈”的孤独男主角,与不知为何信任着他,一往情深又深具魅力的纯洁女性——且慢!这不正是“基督山伯爵”爱德蒙·唐泰斯与他美丽的希腊女奴海黛的故事?曾在中国引起轰动的电影《追捕》,其中亡命天涯的检察官杜丘(高仓健饰演)与牧场主之女真由美(中野良子饰演)的爱情,不也是此类设定的一种变形?

电影《追捕》海报。

除了这两个脍炙人口的例子,在达希尔·哈密特、雷蒙德·钱德勒、藤原伊织等不计其数的“冷硬派”侦探作家笔下,这样成对的角色序列还能不停地开列下去。有创造力的读者,不难从中体味到一丝虚荣心极大满足的甜蜜。

萨特指出,《局外人》简洁利落的短句,或许受到了海明威的影响。众所周知,“海明威体”也是几乎一切“硬汉派”小说家的祖师,这种相似或许并非偶然。看样子,为了塑造默尔索这个“无任何英雄行为而自愿为真理而死”的“英雄形象”,在这部现代主义“纯文学”经典里,加缪其实留下了一扇走向“通俗”的后门。

有情的读者对无情的默尔索发生了不同层面的移情。在这本影响力经久不衰的小书中,人们不但寻求严肃的思考,寻求浊世的得救之道,也从中享受快感的满足,得到想象性的慰藉。

还是那句老话,好的作品总是问一答十的。

应当想象西西弗是幸福的

《西西弗神话》则是对莫尔索“麻木不仁”的注释:

某天背景势必倒塌。起床,有轨电车,四小时办公或工厂打工,吃饭,有轨电车,又是四小时工作,吃饭,睡觉;星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六,同一个节奏,循着此道走下去,大部分时间轻便自然。不过有一天,“为什么”的疑问油然而生,于是一切就在这种略带惊讶的百无聊赖中开始了。

随着“996”工作制的日益普及,当代中国年轻人对这种“异化劳动”的体验已不再陌生。

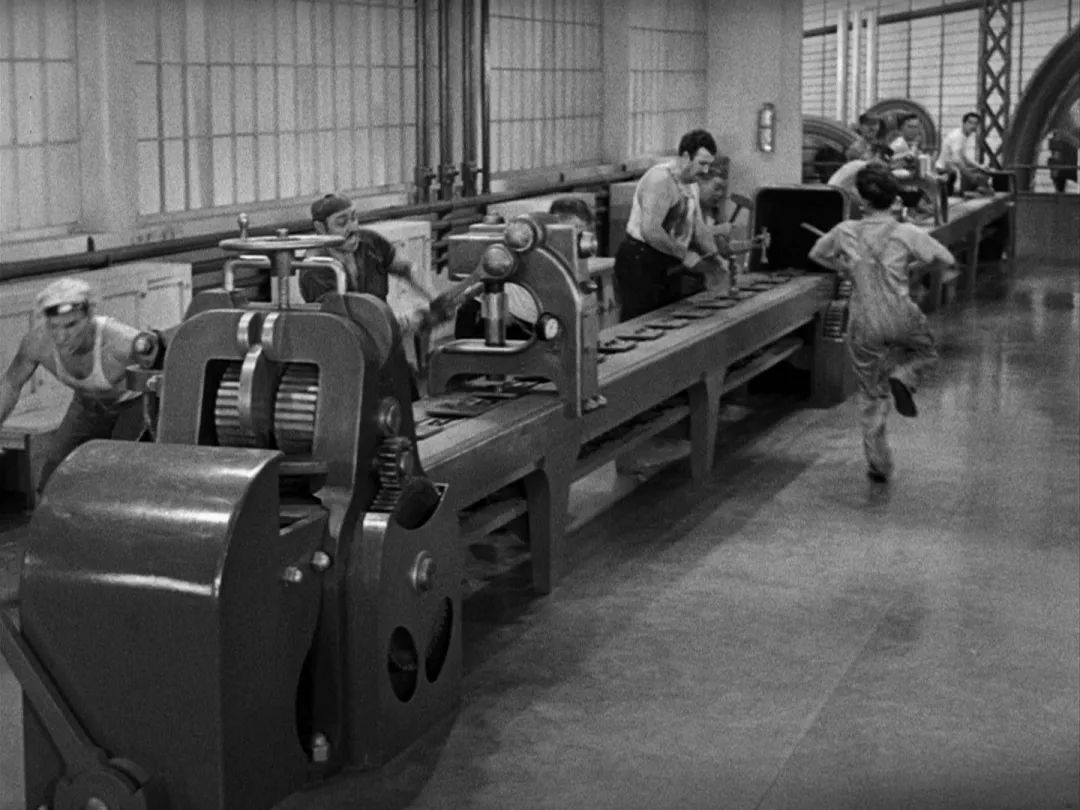

《摩登时代》式的工业流水线生产,大小共同体无微不至的控制榨取,大都市里邻里对面不识的普遍疏离,人与人之间横暴干涉、彼此为敌的霍布斯状态……诸如此类的情绪体验,在《局外人》成书80年后,终于追上了我们。

电影《摩登时代》中的工厂一线。

鲁迅的名言“人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹”近年来在社交平台上的再次流行,暴露了同样的症候。这些距离默尔索式的“彻悟”或许还很遥远,但那种行为失落了意义的烦闷,对外界不由分说的强制干预的本能愤怒,无疑都能从默尔索不假修饰的诉说中获得共鸣。

近年来在社交平台上的流行的鲁迅名言。

读者们快慰地注意到,在类似的境遇下,默尔索的确是一个英勇的模范。面对他者的剥夺,他不愿委曲求全地随人俯仰,也拒绝在意识形态的现成许诺中安顿自己。

像加缪描述的神话人物西西弗一样,他在命定的苦役中做工,对自身命运的荒诞性洞若观火,而这种洞察又并不导向一种消极悲观的情绪。在共情的人们看来,法律的审判也好,道德的控诉也罢,甚至看似“属灵”的宗教关怀,不但肤廓无效,而且吵嚷可笑,因为它们丝毫未能触及一颗孤高、完整的心灵。

“应当想像西西弗是幸福的。”这是《西西弗神话》的著名结尾,也是加缪本人主动加上的一个强有力的手势。

从“荒诞推理”“荒诞人”“荒诞创作”到最后的“西西弗神话”,曲终奏雅,他从哲学式的“尝滴水知大海味”,反而“下降”到文学式的“观海之澜”(钱锺书《谈艺录》语)。

《谈艺录》

钱锺书 著

中华书局,1998-04

以光影判然、明暗交杂的版画风格,将西西弗看似循环往复、徒劳无功的苦役,形容得阔大优雅。这种技法和《局外人》如出一辙,即在哲理升华的关键时刻,加缪总要回到他挚爱的“海湾的曲线”“灿烂的大海”,用“清水、阳光、热石和大海”的直观力量,唤起读者不知从何处而来的生活热情。

在苏珊·桑塔格看来,这正是加缪的“狡计”——利用文字的抒情魔力,“唤起读者的挚爱之情”,从而完成“非逻辑的一跃”,从“流行的虚无主义前提”出发,却抵达了“人文主义和人道主义的结论”。

这也说中了《西西弗神话》这本散论(essay)的特点,即不追求说理的透辟和逻辑的严密,而是时时诉诸文字的声调、韵律、节奏的魅力,诉诸形象和自然本身蕴含的不可分析的生命热度。

也多亏如此,它才能溢出原本狭小的知识圈子,抵达不同时代无数苦闷青年的案头。或许从本质上说,加缪富有热力的人格个性,与他招牌性的深沉冷冽的“荒诞哲学”并不完全匹配。像《泰晤士报文学增刊》评论的那样:

幻灭经验并没有使加缪完全变得消极……如果我们对英雄主义(作为一种可推行的社会德行)的信仰不得不放弃掉,而一切对思想体系和公式的信仰也得放弃掉,剩下来总还有些人性事实可以作为价值抓住,例如人类幸福、情爱和自然美;而且这些说不定要比政治的蓝图更能给希望和乐观主义提供一个可靠的基础。

2021年1月发布的《泰晤士报文学增刊》封面。

尽管每一个读者都是孤独的,阅读加缪又分明使他们体验到一种想象性的团结。

犹如对镜作姿,从中辨识出自己的身影,便足以令人感到安慰。而且随着城市化进程的延展,大共同体规训的强化,个体治理技术的升级,可以想像,类似的默尔索式主体还会源源不断地生成。而阅读《局外人》与《西西弗神话》,永远是他们获得觉醒、汲取力量的途径。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”