独家|陈丹青:活在今天你得是一个机会主义者才行

▲点击观看「凤凰网文化开年对话」第1辑 陈丹青

陈丹青谈出身

我从小经历的全是失败。我上不了学,然后到了农村,招工从来没有我,出身不好,这种屈辱,这种失败。所以等到我很年轻的时候,我已经是一个很老成的人,都无所谓,OK,不行拉倒,就这样。我最难受就是一个人很有才能,到老了还没出名,那真的蛮苦的,木心就是这样。

陈丹青谈年轻人

我不确定我现在对年轻人的感觉是什么。至少在网上,年轻人现在蛮凶的,他们蛮凶的,因为其实他们很弱,他们在很多领域无法说话,所以在某些问题上,他们非常凶,OK,你凶,我就silence算了。

陈丹青谈成功

以我的性格在这个时代,一败涂地,活在今天必须是一个非常优秀的机会主义者才行,你得足够无耻,足够勇敢,我不带贬义。我们的成功都不是靠我们的业务之外的人际关系做到的,可是今天太重要了,几乎是决定性的。

陈丹青谈木心

我永远想起来就是我和他两个人,不牵扯到功名,不牵扯到传播,不牵扯到成功,什么都没有,一个老混蛋和一个小混蛋,两个人都是失败者。

陈丹青谈娱乐

我到现在做的唯一有价值的事情,就是用视频去娱乐大家。娱乐是很伟大的一件事情。

凤凰网文化开年对话第1辑 陈丹青

以下为文字实录(完整版)

01

我混到这样,就得应酬,跟阿庆嫂一样

凤凰网文化:这两天觉得累吗?

陈丹青:当然会有点累,你今天给我这个现场倒还好,我混到这样,就得应酬,就跟阿庆嫂一样。样板戏过去了,阿庆嫂留下来了,刁德一也留下来了,我们现在生活里刁德一多得是,但是阿庆嫂很少了已经,江南以前到处都是阿庆嫂,每条街都有阿庆嫂,现在没有了。

凤凰网文化:为什么?

陈丹青:就是手机起来了,传播时代,自媒体时代不会有阿庆嫂了,大家不会说话了,也用不着说话了。

凤凰网文化:您这两天一直被我们的各种摄像机包围,是什么样的一个感觉?

陈丹青:其实有点麻木,每年会有这么一两次,只要美术馆有活动,那就扛啊,人以为我很享受。有些事你得去做,一辈子的经验告诉我,做一件事情就是这样,画一幅画也很烦,尤其画到半当中,不知道究竟会不会好,非常烦的,但是慢慢慢慢这事出来了,就好了,就过去了。

陈丹青在木心美术馆五周年纪念活动现场

陈丹青:我还不错吧,挺配合吧?

凤凰网文化:特别好,是一直以来都有这种性格吗?

陈丹青:我想是的,当然,我很替别人着想,我家里是大儿子,我必须从小就很体谅别人。我发烧了,我妈妈背我下楼,我会蹭下来,不要她抱,自己走,不要妈妈累,我自己不知道,我不记得了,我也不知道怎么会这样。

凤凰网文化:但是很多事情需要您来承受是吗?

陈丹青:差不多是这样,对,我也喜欢这样,照现在的说法,觉得被需要,你能扛事,事也扛下来了,也是成就感。我弟弟那时候文革当中也是受迫害,小孩也受迫害的,就工作分配发生很大的问题,我就一直到区里面去找领导纠缠,我比他大一岁只有,结果事谈下来了,他分到了工作,种种屈辱,但是最后你发现你帮到弟弟了。

凤凰网文化:那天读者见面会的时候,您提到您小的时候,母亲跟您说的一句话,人越长大其实越不开心。

陈丹青:是啊,难道不是吗?

凤凰网文化:您现在想起来,一生中最开心的时候是小时候吗?

陈丹青:还是小时候,因为不知道,最要紧你不知道。

凤凰网文化:但是您小的时候,其实是中国最狂热、激烈的那样一个年代,它会让您开心吗?

陈丹青:会,非常开心,我们饥饿,然后我们穷,我们没什么好玩的,但是非常开心,就因为不知道,很简单,我们所有城市的孩子,一天到晚捉蚯蚓,捉知了,非常非常开心,我看到现在的孩子可怜死了,就拿个手机。

儿时的陈丹青

凤凰网文化:您说到这个我想起来,就是我之前看到您做了一个采访,您说现在不想替年轻人说话了,说觉得他们,首先他们都很乏味。

陈丹青:我对年轻人的看法在改变,因为我曾经大喊大叫,气死了,就是在那儿(指清华美院)教书的时候。还有很本能的人岁数大了,都会喜欢年轻人,但现在年轻人变了,我心里就想OK,别随便再提起年轻人,因为我不确定我现在对年轻人的感觉是什么。至少在网上,年轻人现在蛮凶的,他们蛮凶的,因为其实他们很弱,他们在很多领域无法说话,所以在某些问题上,他们非常凶,OK,你凶,我就silence算了。

02

小时候被问长大想干嘛,我说要做炼钢工人

凤凰网文化:小的时候的陈丹青是什么样的?

陈丹青:就傻嘛,跟任何小孩一样的。翻墙,爬树,闯祸,被人抓住,然后放回来,第二天又照样闯祸。

凤凰网文化:特别顽皮是吗?

陈丹青:我不能算特别顽皮,我会忽然安静下来,看连环画或者涂来涂去,大概是吧。

凤凰网文化:最早想学画画是什么时候?

陈丹青:我从小就画画,我爹妈告诉我三四岁就在那里一天到晚弄来弄去,我自己不知道,我能记得的已经是小学了,我在临摹连环画,关公、赵子龙这些。到了十三岁,文革开始了,我开始想做画家了,就比较明确了,我肯定要画画,写生啊,速写啊,就那点事儿。

你看我第一次到东栅去找木心的家,1995年,也是这样的桥,经常有村民就骑着车这样过去,这非常像当年的东栅。

凤凰网文化:我刚刚看到这个小卖部,我就想起来,我特别小的时候,上学之前,梦想是长大可以开小卖部。这样就可以天天吃雪糕。

陈丹青:我小时候被问到长大想干嘛,我说我要做炼钢工人。

凤凰网文化:为什么?

陈丹青:因为那个时候大炼钢铁嘛。

凤凰网文化:那您身边当时后来有人真的做炼钢工人吗?

陈丹青:没有,因为后来不炼钢了,完全失败。我们那一届全部送到各省去当农民,真的农民。

凤凰网文化:而且我记得是《幸亏年轻——回想七十年代》那篇文章里面,您写到当时真的一度以为自己不会再回来了。

陈丹青:不是一度以为,所有人都以为生活永远是这样了,所以我每次回到上海,怎么说,最感慨的一个景观就是我就站在马路上看,看红灯、绿灯,很多人骑着自行车上班去,好羡慕他们。后来我流窜到江苏去插队,我最激动的一件事情就是南京商业局来招装卸工,我被选上了,当时我已经是老知青,已经有六年的资历在那儿,体检什么都通过了,最后一分钟给刷下来,就看着他们上车走了,我就不行了嘛,大病一场,发高烧。

凤凰网文化:那时候会有一种比如说被时代抛下,或者被时代戏弄的感觉吗?

陈丹青:没有谁会觉得被时代抛弃,这句话是现在想出来的,我们当时没有这个念头,没有觉得我待几年会走、我将来会有另外一个人生,这都是现在的说法。

凤凰网文化:我记得好像您说过年回家,在回知青的那个地方的时候会扛很多大米回去是不是?

陈丹青:从当知青的地方扛大米回上海。

凤凰网文化:对,因为上海买米要粮票。

陈丹青:现在看到的我,跟当时的我,你们连不起来的。脸上全是青春痘,头发乱七八糟,长得要命。

凤凰网文化:您知道杀马特吗?

陈丹青:我要是现在15岁,我马上弄杀马特。而且很高兴有人鄙视我。

凤凰网文化:鄙视?

陈丹青:对,你小混蛋怎么样,很得意啊。因为年轻人无法证明自己的存在,你得做点事情,所谓小范围的惊世骇俗,让别人注意你、骂你。

03

以我的性格在这个时代,一败涂地

凤凰网文化:陈老师您出生的年份跟共和国的建国其实是比较接近的,像您那辈人的人生选择,其实不是你们自己选的,是时代造就的。

陈丹青:我们从来没有过人生选择。我上不了学,然后到了农村招工,从来没有我,出身不好。这种屈辱,这种失败,太多太多了,所以等到我很年轻的时候,我已经是一个很老成的人,都无所谓,OK,不行拉倒,就这样,这个脾气影响了我一生。

凤凰网文化:那去美国,您觉得在当时看来,是您自己的一个选择吗?

陈丹青:那算是一个选择,因为我已经留校了,留校以后我第一次有了单位,然后有了工资,这是我苦多少年,终于熬到有皇粮可以吃了,但是我待了一年就走了,我倒没有那么那么想出国,我是非常想去看原作,进博物馆,所以在这个大的梦面前,工作,单位,OK,就不要了,走吧。

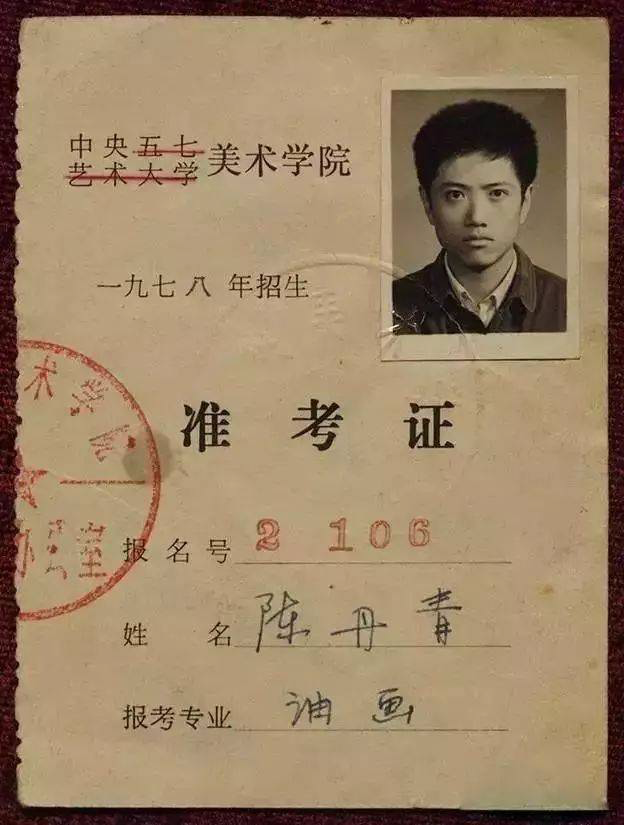

陈丹青考取中央美术学院的准考证

凤凰网文化:之前有一个B站上的片子叫《后浪》,把年轻人说得我们有各种选择,上天入地的,但是我有时候也在想,是不是其实我们也没有那么多的选择?

陈丹青:你们有选择,而且选择太多,弄得你们反而无法选择了,而且被迫把自己陷在一个无法选择的情况下。

我比较过这个事情,我们先不用选择这个词,用机会这个词,我们好像早年都没有选择,没法读书,非得到农村,但是我们的机会要比现在多得多,比方我画《西藏组画》,阿城写《棋王》,王安忆写《小鲍庄》这些,我们一出来就会被关注。今天青年做任何一件事情,已经在一个相对恒定的文化形态、社会形态当中,你做得很好都未必受到关注。

八十年代你不能想象就是省的干部,中央的干部,各个单位的干部,扯着嗓门说,你们哪个人有办法,有意见说出来,我们大家一起来改革,那个时候的智囊团都是三十出头,等于当时的80后青年,现在想都别想,你根本进不了那个话语,全坐满了,没年轻人的事了。

凤凰网文化:那您觉得就是现在的年轻人,如果说能够给他们一些建议,或者说在您看来,如果您处在这样一个时代应该怎么做会更好一些?

陈丹青:以我的性格在这个时代,一败涂地,活在今天必须是一个非常优秀的机会主义者才行,你得足够无耻,足够勇敢,我不带贬义。我们的成功都不是靠我们的业务之外的人际关系做到的,可是今天太重要了,几乎是决定性的。所以我无法给今天的人有什么建议。

凤凰网文化:您在国外的那些年,大概是一个什么样的情况?

陈丹青:我在国外跟国内是一样的,就是能活就好,我不参与主流的活动。我们外语都不够好,我们没有所谓融入美国社会,从来没有。也从来没有试图要在美国有名气,没有想过这件事情。木心倒有过,因为他从来没有出过名。

我相信我最珍视的,现在想起来,特别好的一段岁月,讲得重一点,就是我们自我流放以后,在纽约的岁月。完全完全不知道后来会发生什么,完全没有想过,就两个人在马路上走,或者,他在我的厨房里,我在他的家里面,就在那聊天。

那还有一个谈不完的话题,就是艺术。当然还因为五年的文学课。那个现在想想疯掉了,他干了这么件事情,太傻了,现在想,价值都出来了,这么珍贵,对我们来说,当时就是打个电话,丹青,星期五在谁谁谁家里,然后发个地址,就是这样。纽约万家灯火,有这么一帮人。

木心在纽约授课时

凤凰网文化:那您当时为什么回国呢?

陈丹青:连续剧把我弄回来的。

凤凰网文化:连续剧?

陈丹青:对,我九十年代看了一两千集电视连续剧,我发现中国太有意思了,中国变了,不是我离开时候的那个中国了。所以我非常感谢王朔、郑晓龙、英达所有这些人,包括后来的冯小刚。

凤凰网文化:大概是什么电视剧?会这么有魅力。

陈丹青:你们都忘了,现在根本拍不出这样的连续剧,《编辑部的故事》啊,《无悔追踪》啊,《爱你没商量》啊,太多了。还有许多地方的连续剧,上海有一个叫《孽债》,讲知青的孩子被抛弃在云南,孩子长大到上海找爹妈,非常非常好,比现在好太多了。

《编辑部的故事》剧照

凤凰网文化:有一种好像祖国大有可为,我可以回去了的这种感觉?

陈丹青:对,但是我看到的不是这些,艺术家永远关注日常,关注人,在连续剧里看到人变了,而且重要的是很多过去被遮蔽的主题可以说了,就是50年代、60年代、70年代我们经历过些什么,我们的人性当时是什么样的。

再加上新的时代,中国人的爱情,中国人的金钱观,中国人的家庭观,然后社会变化,生动活泼,都能展现出来。

当然加上崔健,加上第五代导演,第六代,张元,然后等我快回国的时候,贾樟柯第一部电影刚刚出来,很多有才能的人,将做出很有意思的事情来。

贾樟柯在片场

凤凰网文化:您其实缺席了八十年代。

陈丹青:对。和九十年代。它的质感我了解不了,但是很多人是我的朋友,我远远地目击他们闯开了这个口子,从此单一的文艺局面就告别了,这里那里人就可以冒出来了。艺术家之间彼此不服,彼此争,但彼此又是朋友,家常便饭的事情,现在都变得非常非常难了,几乎不可能了。

凤凰网文化:那您渴望有更深入的这种争论吗?

陈丹青:我见过这种争论,就是玩真的,要打也是真的打。现在都不见血的,阴丝丝的来一句这样子。

凤凰网文化:比如说就是郭文景他的这个事情。

陈丹青:I’m sorry. 他们太看得起我了。这事就让它过去,因为大家够丢脸了已经,我不愿意看到他们这么丢脸。

但是在这次关于木心的网上面这个小闹剧,姜文,我觉得不要去说他,他对木心其实是尊敬的。2014年这个院子和前面的纪念馆,刚刚开出来没多久,我就收到他短信,他正在纪念馆里面,而且他正在旁边的一个什么地方拍戏,他居然能够在拍戏当中抽出时间,这么大的腕儿就跑来纪念馆,还说你弄得很好,竖了个大拇指,所以他对木心其实是尊敬的,我感谢他来过。

04

文学、绘画、音乐,全都是“骗局”

凤凰网文化:这些年来,很少听到您的声音了,就是有的话也是关于美术馆和您的节目,在这样一个新的时代语境下面,其实也是一种身份的转化。

陈丹青:这一切都是自媒体时代带来的。人类出现一个新的情况,就是摇滚乐、画家、音乐家、政治家,开始有一个窗口,让人老看见他,这是一个新的文化,你不能想象屈原的时代,陶渊明的时代,陶渊明在农村很穷,忽然南昌那边过去一堆采访的,说陶先生,谈谈你这个《桃花源记》怎么写出来的,你当时是怎么想的。你也不能想象贝多芬《第九交响乐》弄完以后,后台已经有好多机器等着他,贝先生,你坐下,太激动了,你来谈谈。会弄死他们,唯独我们这个世纪,是祸是福,真的不知道。

凤凰网文化:如果现在问您,陈丹青的身份是什么……

陈丹青:现在场面上介绍,画家、作家、艺术评论家。你拦不住他们这么叫你,我不会晚上睡觉的时候想,OK,很好,我今天是个文艺评论家,你想想看,最要紧的是我还活着就行啦。

凤凰网文化:您作为一个画家,谈起你的时候,总在谈《西藏组画》,就是对于您自己来讲,会不会也会觉得这是一种缺憾。

陈丹青:这就是我在二十几岁那年画了这些画,如此而已,很幸运,被人注意了,到现在还没忘记。

我确实在绘画上,不知道画什么,然后我可能真的非常退步。绘画界对我的批评太多太多,没有停止过,江郎才尽啊,走投无路啊,太多,从我回国一直到现在,没有断过, that’s fine,我对自己也不满意。

凤凰网文化:那像您成名这么早,当时就是,迅速地有这个名声以后,您后来会焦虑吗?

陈丹青:没有,没有焦虑,我对自己的才能从来就是自信的,因为我爹说我画得好,说比谁都画得好,所以我这方面从来没有过。我们家当时是个右派家庭,然后又穷,又贱,但是我居然非常阳光地长大了,一个是性格,一个就是我爹妈给我足够的“好”,“画得好”,从小就是这样。

然后我就到纽约去了,一到纽约我一进博物馆,我算个屁,什么事人都做过,做那么好。眼界开了,是很糟糕的一件事情,你从此知道自己在当中是没有位置的。所以我很羡慕那些现在还有野心的人,我非得在哪个双年展出现,我非得卖到多少,好歹它是一个雄心,它是我年轻时候有过的那股劲儿,但是艺术需要那样,非常愚蠢,然后非常stubborn (固执),就是非要做到,有一个驱动力。

比方大家总是说我的《西藏组画》,那我不是退步的问题,我根本再也画不出这样的画来。

《西藏组画》之一,陈丹青绘

我在30多岁就至少过了这一关,第一,生命是毫无意义的,完全是偶然的,还有就是我爱的这些事情全是骗局,文学,绘画,音乐,全都是骗局,就只是让我这个没有意义的生命过得有意思一些。

05

木心就是木心,曾经是在那个窗户里的人

陈丹青:鸟叫真好听。

凤凰网文化:这个园子真的很好。

陈丹青:春秋在这儿过一个下午,真的是很奢侈。

凤凰网文化:而且刚刚我们聊着聊着天的时候,突然有很强烈的光线打过来,就觉得还蛮温暖的。回到木心先生吧。在伦敦的时候,木心先生买了一个袖扣。他快去世之前,有一回就说以后您去演讲的时候。

陈丹青:他就躺在那说胡话,看着天花板,东一句西一句,他说要我亮出来给人看见。

凤凰网文化:对对对,那您后来有戴这个袖扣吗?

陈丹青:没有,我不好意思戴。我是个粗人,戴一个袖扣很傻。

凤凰网文化:但是先生说以后您演讲的时候要戴着它给人家看一下。

陈丹青:没有想过,没有想过,我不喜欢把我和他的这种关系很浪漫化,而且被人看见,我跟木心的关系不是在这些当中要被人看见,袖扣给人看看,没有。

凤凰网文化:其实从您开始做关于木心先生这件事,已经十几年了,投入了这么多的精力在这件事情上,木心对您来说,到底意味着什么?

陈丹青:我不这样想事情。木心就是木心,曾经是在那个窗户里的人。我没有经历过这样的事情,手里有一个亡友的一大堆遗稿,上百万字。但是很好,这种感觉非常好,也许有人一点不在乎,一点不觉得这写得有什么好,但是我觉得,好啊,我手里有这件事情在做。所以我说大家不要再说我在为木心做事,不是这么一件事情,而是他留下了很多事给我做。

木心与陈丹青

凤凰网文化:您跟木心先生的这种感情,不一定是要界定,就是您有时候想起来,会觉得这到底是一种什么样的感情?

陈丹青:这真是很难,我没有跟一个人这么无间的这种友谊,好像没有过。然后翻回去,还是最怀念我跟他在纽约,我永远想起他来,就是我和他两个人,最怀念的就是和他在纽约,中央公园这么坐着,坐到唧唧喳喳鸟叫,好吧,走吧,很多这样的日子。我永远想起来就是我和他两个人,不牵扯到功名,不牵扯到传播,不牵扯到成功,什么都没有,一个老混蛋和一个小混蛋,两个人都是失败者。

凤凰网文化:好像看到过您说,您有一段时间特别想梦见他,然后迟迟梦不到。

陈丹青:我现在也很想梦见他。我现在非常明白为什么会有鬼故事。我希望你没有经历过,就是,你很熟的一个人,你很爱他的,然后他,没了,但是你很本能吧,走到这儿,他怎么没了呢?他到哪儿去了呢?尤其是暗角落里,我正在做别的事,我一点没有想到他,但是进入暗角了,我非常希望他站在那儿……

06

《局部》是娱乐节目,娱乐是很伟大的一件事

凤凰网文化:我不知道这样的理解对不对,当时您从美院出来,对于那种教育体制是不满的,我在想您后来做《局部》,是不是重新做回,也不说老师,就是您想用您自己的方式来跟大家讲美术?

陈丹青:没有,一点没有,我再也不对任何所谓美术教育感兴趣,艺术不可以教育的。当然我说要有艺术学院,然后,好的孩子走进去,真正的天才他会出来的,所以要有一个美术学院在那,能够聚拢人,此外我根本不相信艺术可以教育或者受教育,如果非要说有的话,你进美术馆去,或者你到现场,你到敦煌去,你到wherever,有艺术的地方你去就行了。他们说你要启蒙大众,你要带动社会的美育,no,我一点不想做这个事情,我也不认为任何人能做到这个事情。

《局部》节目中的陈丹青

我只是第一,他们叫我做,我的所有文章,节目都是他们叫我做,就是“理想国”,我犟了好久我不做,然后第二,梁文道说你节目的名字我都起好了,就叫《局部》。那就做吧,因为我不知道视频是怎么做的,这就有了第一季。有了第一季,居然发现大家喜欢听,OK,那完蛋了,我就给套进去了。

然后在这个里面,你说有启蒙,有美育,那是你们的事情,我认为这是我到现在做的唯一有价值的事情。就是用视频去娱乐大家,一部分小众。因为娱乐的意思就是说让你在看那个节目的十分钟也好,半小时也好,让你快乐,这就是娱乐。一点不想教育你,或者改变你。

凤凰网文化:娱乐别人,在您看来是一个有价值的事情?

陈丹青:很有价值,很有价值。你要知道我一再说这个问题,很少得到回应。好莱坞整个行业包括百老汇秀,总称叫entertainment(娱乐),他们通称所有文艺都叫娱乐,这个时候,严肃的东西出来了,很高的东西出来了,它不会分你这个是艺术电影还是商业电影,娱乐都跟商业有关,跟市场有关。

凤凰网文化:您当时也提到过,说木心先生刚去美国的时候,他终于有机会写了,他就疯狂地写,他应该感到了一种时间上的紧迫性。

陈丹青:对。

凤凰网文化:那对于您来说,就是您花这个时间在做一件您嘴里说的娱乐别人的事情,会不会是……

陈丹青:真的就是为了娱乐别人,因为我亲眼看到我们的美术教育多么无趣。上课能让一个人毕业,但它不会让人聪明,更不会让人有趣。我最沮丧的是为什么今天的人,今天的文化这么无趣,我要做些什么事情,让大家觉得有趣。你说我学问好,我赶紧抵赖,但你说我有趣,我会很高兴,我马上接受,yes,我还不够有趣。

你看我记得这个谁,许知远有跟那个……

凤凰网文化:马东。

陈丹青:有一段对话,2017年我还被问到了这个意见,他觉得粗鄙化,这些节目。我觉得问题不在这里。美国打开电视,包括法国打开电视,全都是这样的节目,太多太多,各个省,各个州,太多这样的节目了。但是人家还有很多别的节目,更高一点,或者再高一点。

重要的不是你去说《吐槽大会》或者《奇葩说》太粗鄙或者太low,我们这儿的问题是,别的节目太少了。我们这儿的节目做得不太对,它试图把蛮高端、蛮严肃的社会问题放进《奇葩说》。这不一定奏效。如果奏效也好,那是中国的国情,认真说应该是不同的人群有不同的节目,不同的时刻出现新的问题,又会有节目,这才是对的。

很多人不能同意我的《局部》是娱乐节目,可是我坚持说这是娱乐节目。我们还是本能地觉得娱乐是低层次的,然后文艺是高雅的,没有这个区分。在莫扎特的时代,歌剧也是娱乐,甚至我觉得宗教音乐在巴哈的时代,也一定要有娱乐性,它要动听,人才到教堂去,娱乐是很伟大的一件事情。