安德烈·巴赞:改编电影不纯粹了吗?

独家抢先看

让我们回到上世纪四五十年代,电影发展之初

看看安德烈·巴赞为“改编”这种“不纯粹”电影形式的辩护

安德烈·巴赞

回顾近10年到15年来的电影发展,不难发现一个日益显著的特征:取材于文学与戏剧。

当然,电影从小说和戏剧中发掘素材早已有之,但那时电影的表现形式还是独树一帜的。《基督山伯爵》、《悲惨世界》和《三个火枪手》的改编,不同于《田园交响乐》、《宿命论者雅克》、《布劳涅森林的女人们》、《肉体的恶魔》、《乡村牧师日记》的改编。电影导演只是借用了大仲马和维克多·雨果笔下的人物和情节,但并没有套用小说的文学框架。在电影中,沙威和达达尼昂所经历的故事是小说中没有的;他们独立于小说而存在,原著小说则退居次要地位,甚至成了多余的。

而有时候,导演认为小说非常精彩,就将其作为具体的电影剧情梗概。于是导演就要按照小说家的思路设计人物、情节乃至氛围,比如西默农笔下的悬疑推理和皮埃尔·维里的诗意氛围。这种情况下,人们可以忽略它们的小说性质,而将其视为语言繁冗的电影剧本。显而易见,美国的许多侦探小说在创作之初就确立了双重目标,希望出版之后能够被好莱坞改编。而且,尊重侦探小说原著也日益成为惯例,不太可能问心无愧地进行任意改编。

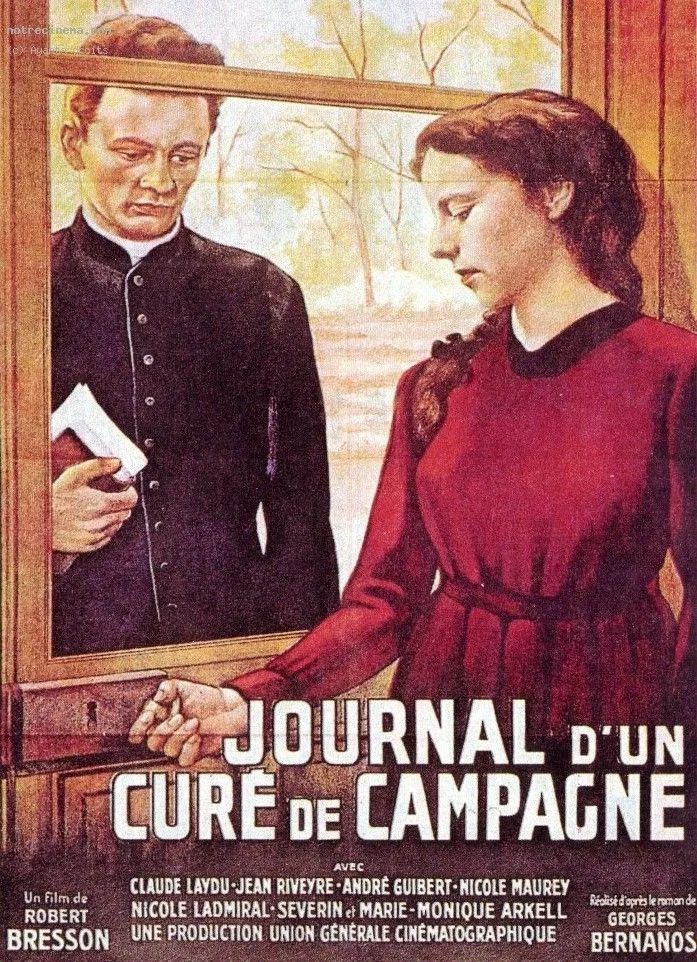

《乡村牧师日记》电影海报

但是,在将《乡村牧师日记》拍成电影之前,罗伯特·布列松表示他会逐页逐篇、逐段逐句地严格遵照原著。这就使问题的本质发生了改变,催生了全新的观念。这意味着电影人不再乐于从前人[比如高乃依(Corneille)、拉·封丹、莫里哀(Moliere)]的文学作品中搜寻素材,而是凭经验选择优秀的文学作品不加改编地直接搬上银幕。因为原著的文学形式相当成熟,其中的人物及其所作所为完全取决于作者的写作风格。这些人物被封闭在作者塑造的小世界里,这个小世界的规则也是由作者严格确定的,与现实世界全然不同。小说放弃了史诗般的简单结构,使它不再是模式化的虚构故事,而是巧妙地结合了风格、心理学、道德伦理及形而上学的特殊作品。这样的作品还能怎么改编呢?

劳伦斯·奥利弗版《哈姆雷特》

在戏剧领域里,这种变化更加明显。就像小说一样,戏剧文学也一直被电影导演大刀阔斧地改编。如今看来,谁会把劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)的电影《哈姆雷特》(Hamlet)与多年前拙劣模仿法国经典戏剧的所谓“艺术电影”相提并论?电影人一直热衷于将戏剧拍成电影,因为戏剧已经是一种视觉表演了;但据我们所知,“戏剧电影”如今似乎变成了一句常见的讽刺之语。将文字形式的小说拍成电影,至少还意味着一定程度上的艺术创作。而戏剧则似乎成了一个损友,因为两者相似的视觉效果而导致电影导演倾向于不动脑筋。这样就把电影引上了危险的下坡路,一不小心就会失足滚落悬崖,粉身碎骨。经典戏剧偶尔也曾被改编为质量尚可的电影,但那是因为导演像改编小说一样对戏剧进行了改编,只保留了人物和情节。但如今也出现了全新的激进观点,认为原作的戏剧特征应得到严格尊重,不可改编。

前面提到的和一会儿将要列举的那些电影,数量众多、质量上乘,不能证明上述关于改编的观点。这些优秀电影见证了当代电影发展硕果累累的鼎盛时期。

《朝圣者》

多年以前,乔治·阿尔特曼(Georges Altmann)写了一本书,赞美了从《朝圣者》(The Pilgrim)到《界线》等无声电影。他在封面上这样宣称:“这才是真正的电影!”早期电影评论家为了捍卫第七种艺术的独立性所坚持的原则与期冀,是不是应该被当成垃圾抛弃了?如今的电影是不是已经无法脱离文学和戏剧的双拐而独立行走了?如今的电影是否来源于传统艺术的同时又依附于传统艺术?

现在摆在我们面前的问题其实并不新鲜。首先,从总体上说,它就是不同艺术之间的互相影响和改编的问题。如果电影已经发展了数千年,那我们就能更加清楚地看到它并没有背离艺术发展的一般规律。电影才刚刚问世60年,但它的历史视角已经非常模糊。60年,差不多相当于一个人一生的时间, 而电影的发展已经更迭了一两代。

但这并非造成错误的主要原因。即便加速发展,电影无论如何也算不上其他艺术的“同龄人”。电影还是年轻的艺术,而文学、戏剧、音乐几乎同人类历史一样古老。正如孩子接受的教育是从模仿身边的大人开始的,电影的发展也必然受到这些“前辈艺术”的影响。因此,从20世纪初开始,电影的历史就是由决定一切艺术发展的因素推动的,而那些已经发展成熟的艺术门类自身的变化也会对电影产生影响。这一美学体系原本就容易混淆,某些社会因素又使其情况更加复杂。

事实上,电影如今已经发展成唯一流行的大众艺术,而戏剧,作为传统的大众艺术,则转而面向少数文化层次高或经济地位高的观众。电影在过去20年的飞速发展似乎相当于文学在几个世纪里的缓慢演进。20年的时间,对于一门艺术的发展而言,不算很长;但从评论的角度来说,则相当漫长。所以我们必须尝试缩小思考的范围。

首先应当说明,被当代评论家所不齿的改编,其实是艺术发展史上的惯常做法。马尔罗曾经指出,文艺复兴早期的绘画作品大量借鉴了哥特式建筑的特点。乔托(Giotto)就模仿古代建筑的圆雕进行绘画。米开朗基罗(Michelangelo)刻意避免受到油画技法的影响,因而他的壁画更具雕刻风格。当然,这个阶段很快就消失在追求“纯粹的绘画”的大潮之中。但是,谁又能因此断定乔托不如伦勃朗(Rembrandt)?这样区分高低等级有什么意义呢?谁又能否认圆雕风格的壁画是壁画发展史中不可或缺的一个阶段,进而否认其美学意义呢?对于教堂门楣上雕刻的那些被放大的拜占庭式细密画, 又该如何评价呢?

再看看小说的发展,谁能谴责在舞台上表演的前古典主义悲剧其实是改编自田园牧歌式的小说?或者批评拉法耶特夫人(Madame de LaFayette)的小说借鉴了拉辛(Racine)的戏剧作品?借鉴技巧的说法或许还可以成立,但是在题材上恐怕不存在借鉴的问题,任何题材都可以采用多种多样的表现方式。文学发展史上普遍存在这种情况,直到18世纪才第一次出现“抄袭”的概念。中世纪,在戏剧、绘画及花窗玻璃中,对重大宗教主题的表现方式都是雷同的。

对于电影最主要的误解,无疑是认为电影的发展轨迹与其他艺术的普遍情况相反,在早期并没有出现改编、借鉴、模仿。在电影诞生之初的二三十年,最受推崇的就是独特的表现方式和题材的原创性。我们通常认为,一门艺术在萌芽阶段会努力模仿“前辈艺术”,然后再逐步探索出真正属于自己的发展道路和合适的主题。因此,令我们困惑的是,其他艺术元素竟然在电影艺术的发展中占据越来越重要的地位,似乎随着其表达能力的增强,创造能力却越来越弱化。这种自相矛盾的现象很容易被视为艺术的衰落,比如,对于有声电影的出现,批评家们毫不犹豫地给出了这样的评价。

《方托马斯》电影海报

但这其实是误解了电影的发展历史。尽管电影的出现晚于小说和戏剧, 但这并不意味着电影与它们属于同一门类,并且已经输在了起跑线上。电影所处的社会环境与传统艺术大不相同。

你能说风笛曲或比博普衍生于传统圆舞曲么?早期的电影,尤其是滑稽电影,实际上是从马戏、地方戏剧和歌舞杂耍表演那里抢走了技术和演员,然后又抢走了观众。大家都知道齐卡对于莎翁作品的那句评价:“那个角色的塑造错过了多少好素材啊!”他和他的工作伙伴没有受到经典文学作品的影响,无论是他们自己读过的,还是观众读过的。但当代的通俗文学对他们产生了深刻的影响,也正是因此他们才创造出了令人赞叹的佳作《千面人方托马斯》(Fantomas)。电影为真正的通俗艺术复兴创造了条件。电影并没有傲慢地拒绝露天表演的戏剧或廉价的恐怖小说那类令人鄙视的卑微形式。

确实,法兰西文学院和法兰西大剧院里“好心”的绅士们曾经有意领养电影这个在亲生父母身边成长的孩子,但他们最终失败了;这样的结果有力地证明了这种意图是不合情理的。拿《俄狄浦斯》(Oedipus)和《哈姆雷特》式的古典悲剧与早期电影相比,就如同拿数百年前我们“高卢人的祖先”与非洲丛林里蒙昧的黑人儿童相比。

如今我们再看这些早期电影,就如同看到原始部落通过吃掉传教士而表达对教义的理解,或许还能感到一丝兴趣与新奇。那个时期的法国电影明显借鉴了依然流传的露天表演或通俗戏剧(好莱坞就问心无愧地从英国的歌舞杂耍剧领域挖走了技术和演员),但并没有造成美学上的争议,那主要是因为当时还没有所谓的“影评”。也是因为同样的原因,脱胎于当时那些所谓的“低等艺术”的早期电影,也并没有令人感到震惊。当然也没有人觉得有必要为其辩护,除了那些有兴趣的人,他们对电影的理解多于成见。

事实上,由于电影的借鉴,那些一两百年来几乎被抛弃的戏剧形式又回到了人们的视野。那些对 16 世纪的滑稽剧无所不晓的历史学家,是否觉得自己也该研究研究,到了 1910年到1914年间,滑稽剧是如何在百代公司和高蒙公司的摄影棚里经麦克·塞纳特(Mack Sennett)之手复兴的呢?

《吸血鬼》电影海报

电影对于小说的借鉴,也不难找出类似的例子。分集电影采用报纸连载小说的形式,使这种古老的体裁重现生机。我又一次看了弗伊拉德(Feuillade)的《吸血鬼》(Les Vampires),深有感触。那次是由我的朋友、身为法国电影资料馆董事的亨利·郎格卢瓦(Henri Langlois)“精心安排”的。那天晚上,两台放映机中只有一台在工作,银幕上没有字幕。我想弗伊拉德自己也认不出哪个人是凶手。每一个人物都有可能是好人,也有可能是坏人。上一集里看起来最像坏蛋的人,到了下一集竟然成了受害者,令人难以分辨。十分钟就要开灯一次以更换胶片,这似乎又把电影多分了一集。在这种条件下观看弗伊拉德的杰作,却恰巧揭示了其迷人魅力背后的美学原理。

每次因为更换胶片而被打断,观众都会失望地发出叹息声;重新开始之后,又都因为谜底有望揭晓而松了一口气。故事对于观众来说完全是未知的,全靠电影所表现的紧张感抓住观众的注意力,调动观众的情绪。分集不像正常的幕间休息,而是在观众的情绪被调动起来之后突然打断,就像源源不断涌出的泉水被神秘之手堵住了。由此引发的难以忍受的紧张感使观众迫不及待地想要看下一集,这种急切的心情急需释放,甚至故事情节都不那么重要了,只要继续讲故事就行。弗伊拉德拍电影也是如此,他对后续的故事并没有预先的规划,只是凭借每天早上的灵感一集一集地拍。

导演和观众处于同样的境地,就像《一千零一夜》里讲故事的雪赫拉莎德(Scheherazade)和听故事的国王;电影院里不断亮起又灭掉的灯光,就像那一千零一个白昼与黑夜。早期系列电影的分集与连载小说的“未完待续” 一样,并非与故事无关的附加字幕。如果雪赫拉莎德一次就把故事讲完,和电影观众一样冷酷的国王会在黎明杀掉她。分集电影和连载小说一样,需要通过这种暂停来测试故事的魅力,了解下一集的吸引力如何。总也讲不完的故事就好比我们日复一日的琐碎生活,反过来,每天的琐碎生活又仿佛是总也做不完的梦中短暂出现的清醒时刻。

由此我们看到,早期电影所谓的纯粹性其实经不起推敲。有声电影的出现并非标志着电影天堂开启了堕落之门;电影艺术女神也并非这时候才发现自己光着身子,然后才开始穿上之前被撕破的衣裙。电影的发展并没有偏离普遍规律。它只是在以自己的方式遵循规律。这是在技术和社会因素的影响之下,它所能采取的唯一方式。

我们当然清楚,就算绝大多数早期电影确实是借鉴或偷师自其他艺术,这也并不足以证明如今的改编是合理的。即便不符合他们的一贯立场,纯电影的倡导者们还可以摆出如下观点。不同门类艺术之间的交流在初级阶段当然更加容易。电影可能是使滑稽剧重获新生了,但其效果主要在于视觉方面, 是从古老的哑剧到滑稽剧然后才是歌舞杂耍剧这样一代一代承袭下来的。追溯的历史越久远,就会发现越多的区别,就好像如今的许多不同动物其实都是从远古时代的同一种动物进化而来的。多元化的来源能够使艺术作品的潜力得到充分发挥,但也因此使其越来越依赖于复杂精密的形式;这种复杂性与精密性一旦遭到破坏,作品的整体效果也必将受到影响。

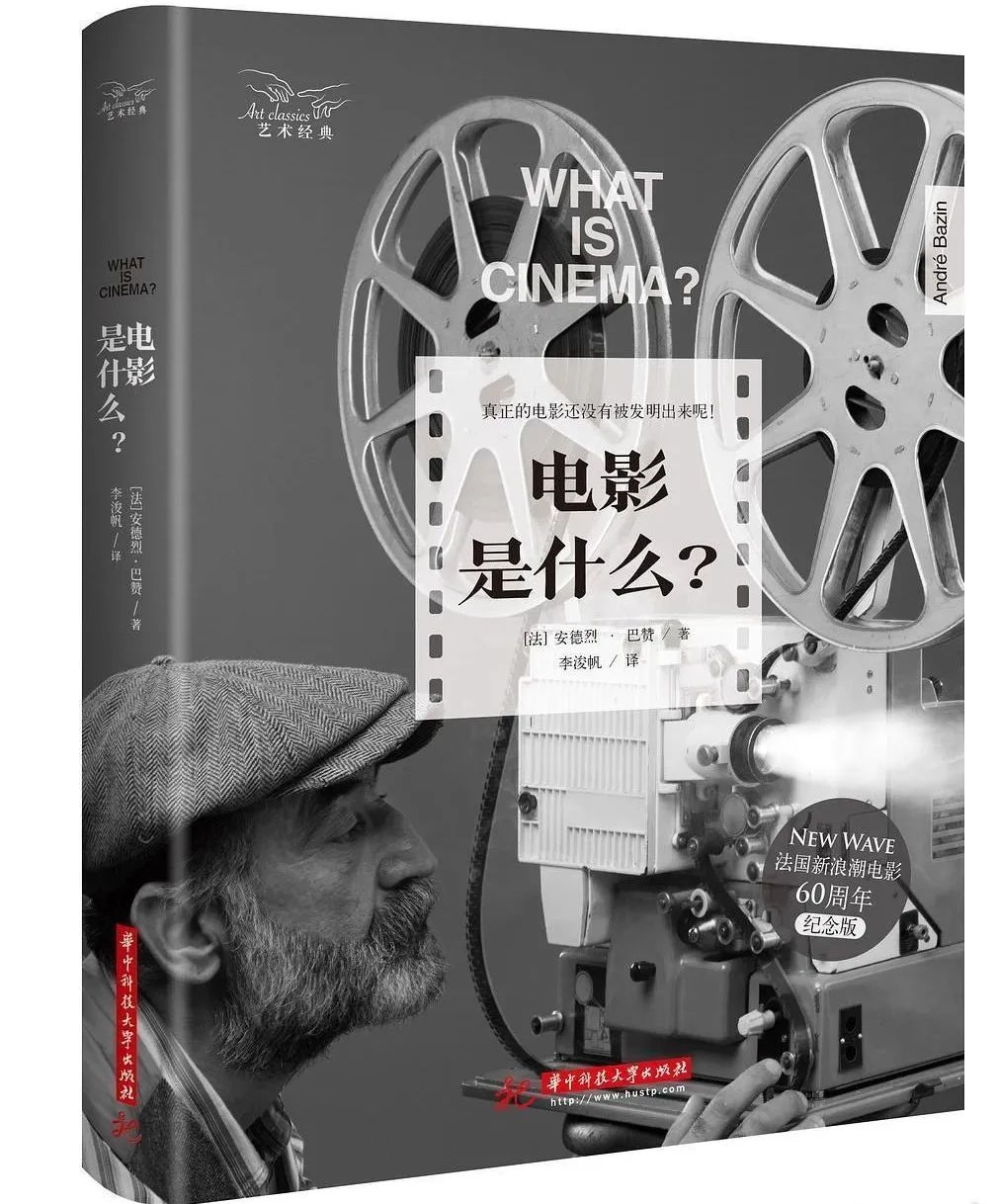

本文节选自

《电影是什么?》

作者: [法]安德烈·巴赞

出版社: 华中科技大学出版社

译者: 李浚帆

出版年: 2019-6-1

🌊

责编 | 芬尼根

主编 | 魏冰心

图片 | 网络

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”