20年前,许鞍华是怎么拍《半生缘》的?

最近因选角饱受争议的电视剧《情深缘起》,改编自张爱玲小说《半生缘》,曾经也有过不同版本的演绎。其中,1997年上映的许鞍华版同名电影,主演为吴倩莲、黎明、梅艳芳、葛优、黄磊,被无数人奉为经典。

本文为许鞍华讲述改编、拍摄《半生缘》的经过,跟着她的回忆,走进当时的电影片场,或许能帮助我们为今天的影视改编问题找到一些答案,也对延续了几十年的“张爱玲热”有所思考。

1 田壮壮觉得《半生缘》应该拍电视剧,我就一直觉得这故事应拍电影。

我觉得张爱玲的哲学,她对人生的看法,体现得最详细的是在《半生缘》。误会、无奈、时间过去的感觉,这个小说实现得最好。而且,我觉得这个故事比较适合我拍,因为它比较朴素,不用靠一些很玄妙的视觉或者影像来表现效果,而是在人物关系上体现,我想会比较容易拍。

你看戏时,看人物一定好过看感觉,如果是一种气氛、情调的话,你就很难体现,但如果通过情节、人物交代,就比较容易体现,比较实在。譬如我讲《倾城之恋》,最大感觉就是因为一个城市倾覆,因而成全一对狗男女,这一点要文字才能交代,你怎么拍?拍不到,最多拍一边打仗一边恋爱,其实那个背景,反讽意味难以表现,是文字领域,是一个概念。《半生缘》讲两个人没缘分,十几年来来去去始终都不可以一起,你可以通过情节看得到,体现得到。

我希望拍到两个主角的恋爱关系,荡气回肠,还有整体上有个主题,是时间的过去。观众感觉到这两点就OK,这也是这个戏本身的要求,令观众能从完整的剧情发展领会到这两点。

《半生缘(1997)》中的顾曼桢、许世钧

我是在1983、1984年,第一次想过拍《半生缘》,那时我看很多张爱玲小说,觉得很好看,看到《半生缘》觉得这个故事特别吸引我。但1983、1984年不能上大陆拍实景。《半生缘》涉及很多弄堂、街景,如果没实景,只拍搭景,我会觉得很可惜,或者根本是不能成立,所以就决定拍《倾城之恋》。

我过后那十年,就时时刻刻都有个念头想拍《半生缘》,但经过《倾城之恋》之后,找资金就更加困难,因为《倾城之恋》(拍得)不是很成功,人们听到张爱玲都晕倒。

《倾城之恋(1984)》中的白流苏、范柳原

我一直到1992年,都念念不忘想拍《半生缘》,当时可以回大陆拍实景,但同时期那些实景都改建,安装了很多空调,比十年前更加难拍。那几年,我一直都想不通怎样去拍这部戏,所以没有很急去找老板,就算找到老板,临门一脚可能因为预算谈不定,可能大家不同意主演的人选,我也没强求。

1992年,有一次差不多拍得成,已经写了个故事,也勉强有些钱的时候,田壮壮想拍电视剧,叫我拍电影他就拍电视剧,我没有赞成这个想法,觉得田壮壮拍,我就不用拍啦,而且他的条件好像比较现成,他觉得《半生缘》应该拍电视剧,我就一直觉得这故事应拍电影,可能因为我不晓得拍电视剧。总之,最后又放弃了计划。

2 我不可以将曼桢写得太善良、太被动,我也要将祝鸿才写得较像个人。

1996年,突然杜又陵同我讲,如果我想拍《半生缘》,大陆方面可以找三百万,香港可以再找六百万,九百万的资金足够拍得成吗?我说九百万一定拍不了,起码要一千万,大约一千两百万。结果找到的预算有一千一百万,就是大陆三百万,香港六百万,加上台湾卖埠两百万(卖埠:指影音类制品的发行和销售)。

同时,这套戏的拍法自己开始有个比较具体的想法,思想上解决了部分问题。我一直觉得《半生缘》不伦不类,不像艺术电影,又不像流行电影,因为这个故事本身很通俗煽情,但那个调子又很沉郁和很平。到了影展人们嫌你太煽情太戏剧化,上映了人们一看到是上海40年代的戏已经晕倒,我知道困难所在。我要筹集到一千多万才拍成这部戏,就算不向老板解释,也要同自己解释,究竟这个投资成不成立,有没有可能回本。最后,我想通了那个状况,就是可以将这套戏的矛盾变成特色,也不知自己可否做得到,总之结果就拍了。

《半生缘》小说篇幅很大。故事主要有几个家庭:沈世钧家庭、曼桢家庭、叔惠家庭。每个家庭都有很多老人。那本书用很多笔墨描写老人家的心情,他们怎样控制年轻男女的命运,他们的心理、生活细节等,这些观众就一定没兴趣看,所以可以删去小说内容三分之一。

这小说的高潮是十四年后曼桢和世钧相见。他们分开后的十四年可以大刀阔斧,本书后面有三分之一写曼桢嫁祝鸿才之后十几年的生活,全部都删去,因为那些只是长篇小说的叙事。我们再分析下结构,很奇怪,前面拍得很仔细,一分开就变蒙太奇,反而符合故事讲时间的感觉:如果是重要的话,会每一刻都记得,时间就好像可以拉长;不珍贵的瞬间就忘记得一干二净。电影本身就是可以表现这个概念的最佳语言。电视剧不可以由头到尾看一次,你还要分开一集一集来看,于是就没时间这个观念,但你在电影里就可以用蒙太奇去直接表现这个想法。

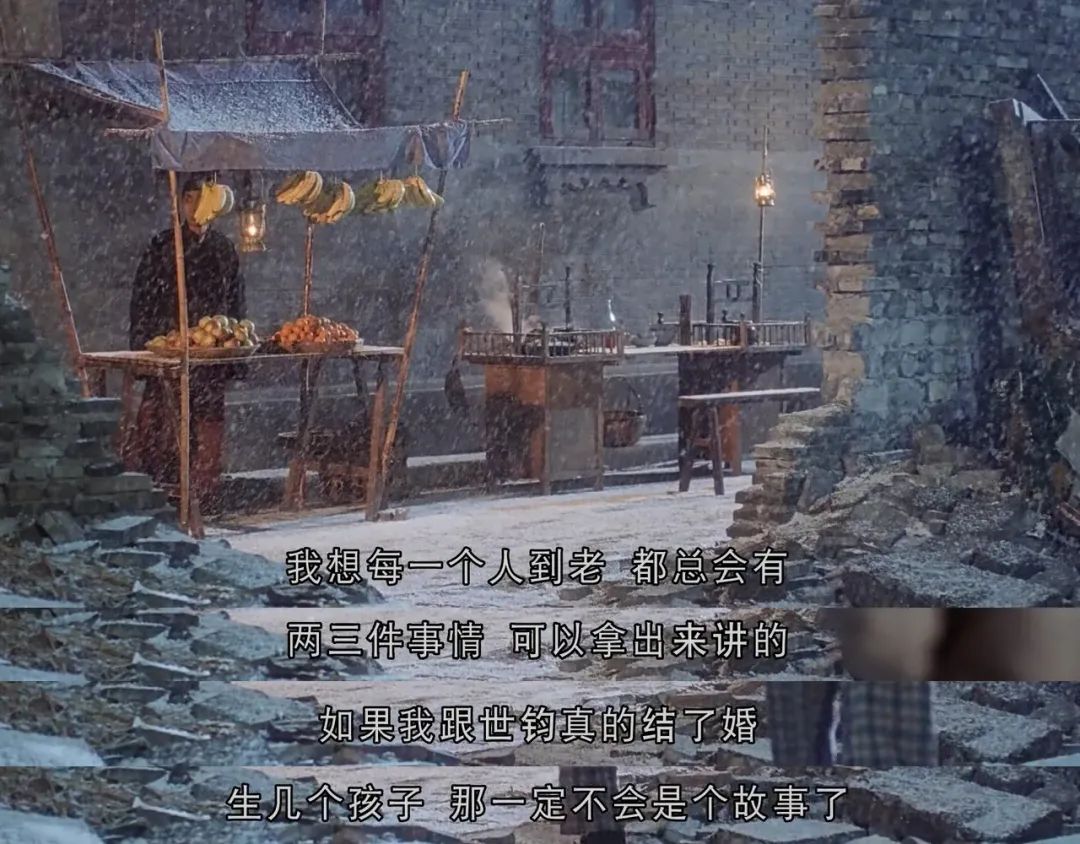

《半生缘(1997)》剧照

我做得不是很成功,但是基本上这个概念都有贯彻执行,就是前面的戏,如世钧和曼桢吃饭,我拍成很长,后来剪得比较短,因为太闷,但是到了后段就越剪越快。

用电影媒介的潜力去讲小说想讲的,然后变成一个形式,我觉得这个点子很好,我就是想通这个点子,决定可以做一做,因为我可以在艺术范畴内有所交代。因为如果我拍这套戏一味煽情,又强奸又陷害,参展的话真是无言以对,我不可以交代为什么拍这个情节剧,有人说不可以拍情节剧,而是你要在电影这个媒介内有实验,才可以有所交代。

我觉得这个可以交代,用这个形式去拍这个故事,到现在我都觉得可以成立。票房方面我也要考虑。我觉得这些煽情故事什么时候都通,但要让这个煽情故事煽得起现代人的情感,你就要改动一下原著小说。

第一,角色的性格,我不可以将曼桢写得太善良、太被动。她嫁不成世钧,我要写成是因为她姐姐的缘故,她自己内心有怀疑,对所有男人亦如是,我不可以当她本来很好,被人拆散,这就太过情节剧,人们也觉得不好看。

祝鸿才在小说里太坏,我也要将他写得较像个人,善恶的分野不要搞得太清楚,总之不可以写好人写得现代观众没人信,坏人也不可以坏得现代观众不会信。我觉得如果这故事让观众可以投入,票房就不会全军覆没。

第二,我要找适合的演员去做,这个戏我们负担不起太多大明星。投资公司都只要求找来吴倩莲同黎明,让这套戏可以卖埠,就肯放手让我拍。事后我自己觉得,如果找到梅艳芳会很理想,主要是我的情结,觉得两姊妹很重要,要找一个很有分量的演员。我后来也找来葛优。

《半生缘(1997)》中的顾曼璐、祝鸿才

3 我希望把上海这地方,拍得比较自然,不要再拍一个很灯红酒绿的上海。

这套戏到目前为止是我在概念上可以交代的戏。我想通了概念才去拍。有很多戏我没想通就去拍:一方面,我没想通戏想怎么样;另一方面,我没想通戏怎样才能收回成本。这套戏我至少可以有所交代,其他戏就很难讲。

其实很多事,尤其是收成部分,并非导演的责任,除非导演是老板。这是制片人的责任,他要想到这个戏怎么样怎么样……才去找导演艺术上执行这个戏。这次我必须要顾虑收成,因为是我发起这个项目。

《半生缘》的篇幅要砍,人物要改,还有对白问题,这些在《倾城之恋》都遇到过的。幸好《半生缘》文艺腔的对白不多,说话内容都比较生活化。起初有人问,为什么《半生缘》没全部用上海话拍摄?如果拍普通话,我们也有问题,演员口音全部不同,就算他们同一家人的口音也有出入,好大的麻烦,如果他们并非一家人就没问题,因为上海华洋杂处,各处各省的人都有。

另一方面,我一定要把《半生缘》的背景时代放在上海那个时期,否则很多人物关系根本不能成立。但同时我又不想让人觉得那个时代很怀旧、仿古,或者刻意经营,重现当时上海的感觉,而是想拍到一个氛围,令你想象到是任何地方都行。这是一个矛盾,究竟怎么做?我要让这个地方有氛围,但又不可以刻意地“上海”。

再讲40年代,会有什么新意,让他们觉得这个戏好看?比如说我们去外国市场,究竟这套戏哪些地方吸引观众呢?我自己想到就是香港观众一直看的上海片都是灯红酒绿,有大上海的感觉。这次,我希望把上海这地方,拍得美感比较自然,带出一个城市开始发展的感觉,譬如工厂区、烂地、半郊区的上海,不要再拍一个很灯红酒绿的上海。

《半生缘(1997)》剧照

对于外国观众,他们不懂张爱玲,所以要考虑他们会觉得什么地方好看。如果我说怀旧,他们根本不知道我们现在的生活方式,怎会怀旧?所以行不通。究竟哪些地方吸引他们呢?当然希望那个爱情故事吸引他们。

我觉得感情,尤其是爱情,任何时候都能感动人。如果你去讲两性开始交往,虽然会比较快,比较潇洒,但那个过程一样,没特别不同之处。跟着讲的发展关系,人们可能有不同的看法,可能会赶紧去结婚,但感情一定会这样子发展下去,任何时候都如此。

4

戏中姐姐陷害妹妹,

做得太过分,很难让观众信服。

我在构思时,知道这个故事一定要讲得有紧迫感。我要跟着故事节奏去推动,不可能依书直说的无节奏方法。我拍摄时,当自己好像没看过这本书,重新讲过这个故事。我尽量一边讲故事一边布下悬疑,同时要搞些意外给那些看过小说的人,有些依原著,有些不依,观众不知道何时依原著。这个故事我很想拍,很有感觉,所以我就拍自己的感觉出来,没说船头怕鬼,船尾怕贼,又怕看过的人怎么看,影评人怎么看,观众怎么看,什么都怕就没得拍。

起初编剧是萧矛。我看过他一些作品,如《蓝风筝》,1992年在北京遇到他,他已经说很喜欢《半生缘》。在1992年也找过刘恒写这个故事,写完拿出去卖,找资金。但刘恒自己并不喜欢这部小说,说这部小说看来看去都觉得很怪。我明白他的意思,因为这个小说形式不好,可能因为每天连载的关系,总之张爱玲喜欢就写到很长,所以结构不太理想,至少《半生缘》不符合剧本的结构,只能说是一个小说的结构。

小说里面有很多大问题,譬如说强奸,现代观众看一个良家妇女被人强奸会觉得很奇怪,强奸这回事在画面上又很难表达。戏中姐姐陷害妹妹,做得太过分,我也觉得很难以置信,很难让观众信服,这些全部都是问题。令剧情峰回路转的完全是人为因素,而非一种比较高级的命运悲剧,我没办法去扭转这点,完全是肥皂剧的格局,刘恒觉得不好整得祝鸿才太坏,一个主要演员好像样板戏一样,真是很有问题,他不太喜欢。

《半生缘(1997)》剧照

我找萧矛时,很想同他沟通,他怎样看这部小说。内地编剧文字水平很高,他看完之后马上写,抽出部分内容写成四十几页,我们后来再写过三稿。但我同他都觉得始终走不出小说,走不出改编,没办法去重新组织,使得那个结构可以让没看过书的人都看得明白。他很难整得成,写到第三稿就投降。

之前陈健忠打过电话给我,他知道我拍《半生缘》,说很喜欢这部小说,想试着写一下。陈健忠加插很多旁白,解决了很多要交代的情节,他同时大幅度删去很多场面,譬如世钧去南京三次,他就将两次合成一次写,第二次完全没交代,变了很多。很多场景,原来在小说里有内心戏,譬如讲他们吃饭,只是写他们闲谈普通生活的说话内容,然后描写他们的心情,但是你在戏中不能看到他们的心情,心情不是戏,我们一定要找件事去表达,变成一场戏,陈健忠就做得到。

5 这个行业面临太多问题,人们都不能够静心好好拍戏。

香港编剧比较服从电影的必然性。第一,他会觉得戏一定不可以闷,如果戏没事发生他们会喊闷。第二,怎样讲求艺术都不能搞到戏不明所以,这个比较重要。 大陆的编剧比较重艺术性,他们很少会想观众的看法,香港编剧则会往这里加些许效果,那里留些许悬疑,让观众觉得结局比较好看,比较容易明白,也就是他们比较注意照顾市场。

这样有好处,也有坏处。 内地编剧就比较喜欢独立去写,谈完他就自己埋头做分场,不会逐场逐场同你谈,有反馈,好过导演由头到尾坐着不动,到拍戏时导演都睡着了。

许鞍华

导演无须由头跟到尾,这套多少已经过时,现在拍戏应该由每个部门自己负责,然后交流,好过由头到尾有个家长,逐个细节管住。 以前有以前的必然性,以前有一套做事方式,那是时势逼出来的,可能因为其他辅助部门不成熟。 但现在你要适应当前的时势,懂得利用这个时势里最好的东西,既然有这样的人才,又何必自己烦。 你一定不会是一个比艺术指导更好的艺术指导,你也不会是一个比摄影师更好的摄影师,导演也没本事做灯光比灯光师好,因为行业发展使每一个部门都越来越复杂,要求高,你只要懂得足够的皮毛同其他人沟通,他们知道你的要求就行。 这个行业面临太多问题,很难做成事,人们都不能够静心好好拍戏。

现在一般戏的拍摄周期是没可能拍到好戏。譬如你没有剧本,手里有两个演员就说开戏,最多只有一个月筹备,拍二十天,然后一两个礼拜做完后期,这样怎么有可能会拍出好戏?没可能。 因为讲专业就需要时间,你换一盏灯都要几分钟啦,到了现场觉得灯要换,但又没得换,由头到尾都如此,那算什么拍戏?

我觉得导演要注意整个戏的形式和观感,就是应该搞好整套东西,包括注重演员之间的交流、情绪等。

《半生缘》拍了三个多月,不算很久,最多是超出十天。我们预计1月初拍完,但因为这期间演员的档期无法迁就。总之,三个月拍这个戏是足够的,差不多五十组。

我们所有的问题都在于资金不足,我也很明白。我之前说九百万没可能,其实有一千两百万也不够,尤其有这个演员阵容,应该要一千七百万才拍得好。但是我很多时候答应的预算都低于我所需要的,为什么?因为我至少应该拍同步录音,没拍成同步,所以就七百万,如果我没有压缩成本和人讨价还价,根本就开不成戏。

我同很多行内人讲,自己都不想做,主要因为我总是低于标准拍片,也就是低于我自己的要求,自己要求的其实从来都没做到过。这样子,我为什么要做呢?为的是希望有一天,有一个突破性成功之后,我可以要求自己的条件,也许我永远做不到咯!但我仍有这个希望。

我不可以抱怨,推说预算不足,做得不够,赖东赖西,因为一开始我就已经认同,预算一定不足够,唯有希望自己少收,或者演员少收片酬,总之有些意想不到的事情发生,可以补救这套戏技术上的不足。成天都抱这个希望、奢望,这些事不是没有可能发生的。

我们拍摄天数足够,又拍到同步录音,后期时间又足够。时间拉长用,其实是我们员工的损失,譬如我自动多做半年,没钱收的,再拉上很多人都没钱收。譬如那个音效师在大陆,他有收入。这些是我们自己肯贴出来的,半年我最少可以赚十万吧?其他工作我也在做,所有都放下来做《半生缘》,都是自己愿意的。另外,之前的制作很多人都收得便宜,演员收得便宜,工作人员工钱也偏低。

6 我希望《半生缘》摆脱典型,当作是拍摄日常生活。

之前讲过人人都对40年代上海有个概念,有很多是来自港产片、电视剧集,很多时候就是外滩、夜总会、妓院、弄堂等。我们仍然保留弄堂,但是又拍工厂、市郊,想表现当时40年代的那种现实感,一种正在开发的城市感觉,反而没拍那些十里洋场,因为一般上海小市民根本不会时常上夜总会。

《半生缘(1997)》剧照

我希望《半生缘》摆脱典型,当作是拍摄日常生活,事实上,这个作品本身已经有很多细节和现实描写,无须再搞东搞西。

现实其实是很有疑义的。每个人,就算在40年代上海生活过的,他们记得的上海都是自己见到的上海。我同好多上海人谈,每个人的上海都不同,因为他们的生活范围不同,所以主观感受都不同,根本上,很难说什么叫作上海。

我觉得考究是必要的,至少不能穿帮。你一定要有个界线分清楚,有些事不可以做。譬如讲对白,“博懵”这个词就不能出现。但有很多是两可的,以前会讲现在一样会讲,我们就可以用。就如我问人40年代上海的电车里面有没有日光灯,也就是光管,他们说有,不过电车车厢没光管。但因为布光上有需要也为了好看,加上我们希望把那个氛围做得冷冷清清,所以我们就在电车里整光管。如果当时40年代没有光管,我们就不敢乱做,但因为40年代上海有光管,所以我们决定用。

《半生缘》的色调比较自然,有一个特别的调子,我这样做并非因为觉得以前拍旧上海的戏不好,只觉得需要有新鲜感,我要再拍另一套,就要有所不同,否则观众会觉得好像看一套旧戏一样。

在拍摄方面,我是全部盯着演员怎么做,自然就拍摄下来。总之,按照他们的动作,应该怎么拍就怎么拍,绝对没有先想着一定要长镜头、短镜头,或者定好摄影机运动。我觉得只要舒服,觉得那场戏应该用这个方法拍,就顺着去拍。我纯粹抓住戏每一段的重心,不拘泥于拍摄方法。

这个戏的拍法必须简单明朗,因为故事复杂,一定不能再乱折腾。我不可以搞得很隐晦、很难懂,无缘无故整个特写,总之,一定要拍得简单,越清楚快捷交代越好。《半生缘》陆续出场已经有三对男女,跟着三个家庭,我要在两个钟头内,交代他们之间错综复杂的关系,并不容易,单单交代都要半个钟头,然后才等这班人发展,所以我觉得应该尽快入戏,尽快交代两个人之间的关系会比较好。

这次用的镜头比较少,但并非刻意,我一向都不太喜欢太多镜头,或者镜头很碎。我的拍摄方式不算很标准化,一切视乎情况,会拍主镜头,如果特写重要,会先拍特写,很多时候场景本身已经限制拍法。

我拍戏时,永远都是一个房一个厅,四四方方一间屋,曼璐家里也一样,进去四四方方一间屋、一张床。哇,你真是没办法,角色不是围着台子吃饭,就是睡觉,你说怎么拍才好看,唯有好好地拍人物,好好拍他们之间的关系。那个景本身完全没动感,我拍到中间头都大了,一进去又是一个房一个厅,厅里有张沙发,除了拍过肩镜头没有什么办法。

《半生缘(1997)》剧照

7 张爱玲小说你只可以改编,不可以借题发挥。

我希望自己对这套戏不要期望太高,就当是一份工作,尽量好好地做。我觉得如果一开始有过高期望,希望这套戏有异乎寻常的成就,就多数失望,但如果我老老实实去做,这套戏就可能很好。你整天吹牛讲要突破,要怎么样怎么样,喊口号什么时候都没用,包括拍戏,所以对自己不可以喊口号。

很多人总是觉得,你酝酿很久,花了好多时间去搞戏,就一定会得到值回票价的成就。这个世界是完全不均等的,有很多时候你可以一下子拍套戏出来很不错,也有很多时候你投入很多时间,又未必好的。但我成天都自圆其说,譬如我拍了二十多年戏,没有捞到什么,包括国际奖项,到底自己是否甘心呢?我是否付出很多,得到很少,觉得很不值呢?但你既然入了这一行,做这工作,应该不计代价。你有得做已经是很好的事,不可以成天算这算那,只用一个月时间去做就要得到回报,不如去打劫啦,你五分钟之内就可以发一笔横财!这种算法不是拍电影的尺度。其实会有人可以收回投资,有人没得收。我觉得你只要觉得值得就行,其他人可以觉得你愚蠢。

我不想再拍预算紧张的文艺片,现在就正在谈一个鬼故事,为生活也要拍这些戏。我计算好,老板出六七百万,拍完一年半载之后,再去找投资,拍我想拍的戏。我有些厌倦这种生活,搞到占住我的时间,真是闷死了,不想花时间累人累己,去拍一套自己不想拍的戏,但是你又怎么可以奢望永远都拍到你想拍的戏呢?

老实讲,《阿金》并非我原创想拍的戏,但也要拍,因为拍完《女人,四十。》之后给我的项目,最好的是《阿金》。我又想同杨紫琼合作,但想同她合作,并不构成拍这套戏的原因。

《女人,四十。》我也想拍,但不及《半生缘》那么想拍。

张爱玲小说你只可以改编,不可以借题发挥。你可以找部二流小说或像故事梗概的小说,用它们的情节,然后去创造你想创造的,但张爱玲很注重细节,她的视觉很精确,你没可能说拍张爱玲,又用她的故事拍第二种主题,因为她小说的情节不允许。

*本文转载自“复旦大学出版社”公众号。篇幅所限,有删减。

本文节选自

《许鞍华说许鞍华》

作者: 邝保威

出版社:复旦大学出版社

出版年: 2017-8