今天,会说方言的人应该更有底气

要说外语是打望世界的窗,方言便是安顿灵魂的床。 20世纪80年代我在老家青阳 (安徽省池州市下辖县)中学 教书,同事中有好几个上海人,见面都说上海话,那时候觉得在显摆,现在想起来,也不过就是相互取暖而已。

方言可以标示身份,区隔群类,还要借助特定的机缘来传播。粤语时尚,是因为粤语歌大热;上海话流行,是因为上海知青散落四方。可一旦进入每一种方言的内部去考察,那些特殊的用语,有的很古,大多很土,哪有什么高低贵贱之分? 吃了三年川菜,五年粤菜,在杭州又工作了二十年,我对几大方言区都略有认知。 当然,对于我来说,最亲切的还是家乡的青阳话。

读张爱玲的散文《谈吃与画饼充饥》,里面说她到杭州楼外楼去吃螃蟹面,单把浇头吃了,又把汤滗了喝,剩下面条不吃。我觉得眼热,倒不是吃面只喝汤,而是为了那个“ 滗 ”字。青阳话至今还用这个字,字典里解释成“过滤”的意思,不够准确。应该是用勺子或者筷子把面条挡住,还适当挤压,把汤逼出来。

又读吴敬梓的《儒林外史》,第二十八回写有人不认得海蜇,诧异道:“这迸脆的是甚么东西?倒好吃。”青阳话也把吃的东西脆叫“ 迸脆 ”,只不过不读第四声,而读第二声。

张爱玲的上海话是吴语,吴敬梓的全椒话是江淮官话。从方言分布上来看,青阳大部分属于江淮官话区,南边的陵阳和南阳则属于吴语区。所以,今天青阳人的口头还残留着许多江淮官话和吴语的因子。只要在书中发现到,都令我有他乡遇故知的感觉。

比如《金瓶梅》里,潘金莲动不动就说“我不好骂的”(二十三回),正是青阳人的出口腔。还有绸缎薄叫“ 嚣 ”(第七回),丑语丑事叫“ 硶 ”(二十一回),都让人想到青阳话里同样的形容,很薄叫“蒙嚣的”,不体面、 可羞叫“硶死了”“得人硶”。 这些表达,我原以为只有青阳人嘴上说,书上面找不到的,居然找到了。但写出来竟是这些字,可见《金瓶梅》也是胡乱对付着用的。

潘金莲影视形象

但说起最地道的青阳话,也就是此处独有而别处所无,就难以举证了。问题仍出在不知道对应哪些字,只能注音。比如,青阳人把做事干练叫做 [cè] ,把喜欢炫耀冒泡泡叫做 [zǎ] ,把软弱或者怂叫做 [hǎ] ,都只能意会,却写不出来。孔子说,“言以足志,文以足言。言之无文,行之不远。”方言里的说法,要紧的是设法选好对应的字,否则就流传不开。

青阳方言有些非常独特,极富表现力。比如说膝盖。我留心过全国各地许多方言里关于“膝盖”的表述,真是五花八门,洋洋大观。四川 话叫“ 磕膝板儿 ”,东北 话 叫“ 波棱盖儿 ”,皖 北话 叫“ 磕捞头 ”,别 处还 有叫“ 格勒拜子 ”“ 叩几包儿 ”, 等等。但是这林林总总的说法,我看都不如青阳话的 [suò luò pō zi] ,勉强写出来,大约是“索络坡子”,简直是意大利语或西班牙语发音。但这个词非常形象:那“索”“络”的叠韵,利索,活络,象征膝盖的灵活自如;“坡子”又喻示了那个隆起的关节。

又比如,青阳把小姑娘叫做“小 mān nī”,大约可以写作“ 小嫚妮”。别 处方言都是单说一个“嫚”或一个“妮”。比如青岛人现在还把十几二十岁的女孩叫“小嫚”,元代关汉卿有杂剧《诈妮子调风月》,伶俐刁蛮的女主角燕燕被称做“妮子”。从字义上说,“嫚儿”“妮儿”,或者“嫚子”“妮子”,都是女孩子的昵称。“嫚”本有轻慢的意思,但“嫚嫚”又是柔美的样子。“妮”从“尼”,而“尼”古同“昵”,《说文》解为“从后近之也”。所以“妮”是指喜欢缠 绕大人的小女孩。青阳话里的“小嫚妮”,便是集合了亲昵与轻慢两个方面的要素,倒是符合孔夫子的古训:“唯女子与小人为难养也。近之则不逊,远之则怨。”就像是针对青阳小嫚妮说的,特点正是难伺候。你对她亲近点,她就没大没小的;你对她疏远呢,她就翘气——翘气也是青阳话。

还有一个绝妙的青阳土话,大俗,大雅,音义两洽的写法我认为是“ 指花扯蕊 ”,意思是讲话不着边际,讲不到点子上,或者故意不讲到点子上,来掩饰正题。是胡扯,但不是说谎,说谎青阳话叫“扯黄撩白”。《金瓶梅》第二十一回西门庆骂潘金莲“单管胡枝扯叶”,跟“指花扯蕊”比较接近,属于“王顾左右而言他”,即言他事以淆乱对自己不利的话题,带有忽悠人和蒙混过关的主观意图。 类似“指花扯蕊”的说法,青阳人又叫“栀子花茉莉花”,意谓东拉西扯地试图转移对方的注意力。 两种说法都非常形象,极具修辞感。 《哈姆雷特》里的老臣波乐纽斯开口说:

王上,王后娘娘,我要是谈论

什么是君上的尊严、臣下的本分,

为什么日是日,夜是夜,时间是时间

那无非是浪费日夜,糟蹋时间。

所以明知道简洁是智慧的灵魂,

冗长是乏味的枝叶,肤浅的花饰,

我要说得简短。……

王后急了,说:“请多讲事实,少讲究文采。”这话太平实了。换了青阳老板娘,会用同样讲究文采的语言打断对方:“别跟我栀子花茉莉花的指花扯蕊!”

《哈姆雷特》剧照

方言的表现力往往无可替代。从前为标准语供血的是方言,现在应该是网络用语吧。但网络用语有时间感,没地域性。如今有许多孩子,聪明伶俐成绩好,可就是不会说家乡的方言,我便替他惋惜。只会说普通话的人,怎么看都像个塑胶人,来历不明,去向可疑,是做世界公民的好材料,好比玻璃缸里养的金鱼。而方言给人底气,标明你这个产品的产地,指向你生长的那一方水土。所以,四川话里头有花椒味,山东话里头有大蒜味,陕西话里头有臊子味,闽南话里头有蚵仔味。

上文写完,想起方言问题不那么简单。方言离不开本土,就像瓜儿离不开秧。可是到了新地方,没人懂你的家乡话,话到嘴边也只好咽回去。普通话,标准音,于是上场。

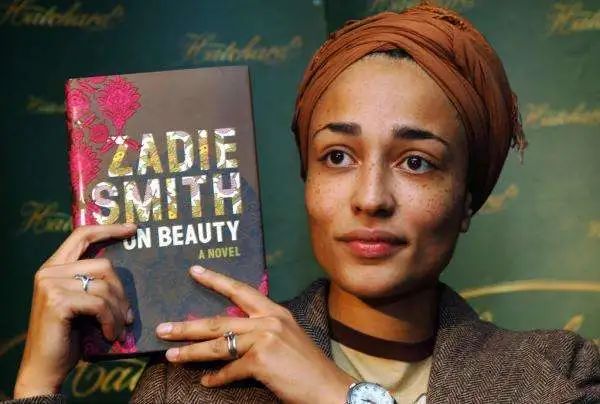

英国近年来风头最健的牙买加裔小说家扎迪·史密斯(Zadie Smith),在奥巴马当选总统后不久,到纽约做过一场题为《南腔北调》(Speaking in tongues)的演讲。一开头她就自我调侃,说自己的英语讲得还算字正腔圆。好不容易在剑桥学会了这腔调,不瞒你说,就是为了做一个凤凰女,因为高枝上的人都是这样说话的,都是清晰划一的RP腔调。男男女女跑到伦敦,总是想方设法掩盖自己口腔里的可可味或咖喱味,免得招供出自己的背景和阶层。这可不是那么容易的事儿,所以,要想损一个久住伦敦的外乡人,最快捷的办法是恭维对方:您的口音一点都听不出来了耶!

英国作家扎迪·史密斯,其母为牙买加移民

然而扎迪·史密斯最佩服的是奥巴马,有语言天赋,黑白通吃,雅俗共赏,为大众说话还能说大众的话。这使她相信,“舌头灵光,事事灵光。”(flexibility of voice leads to a flexibility in all things.)话说得灵光,就能把事办得妥当?我看不一定。就拿英国来说,从伊顿到牛桥,多少瓜娃子自小就学会了用满嘴玻璃刻花一样精准的吐字,以及快到让人反应不过来的语速,来举行辩论赛,来解释、辩驳、攻讦、说服,历练成布莱尔、卡梅伦这种领带笔挺的帅哥,到议会里一展口才。前一阵英国新任首相鲍里斯·约翰逊发表演说,陆兴华在朋友圈转了视频,给了差评:

上过牛津剑桥,也就那样,就是能在每个字的发音上向众人做出示范,也就是格外用力到每个音,仿佛这个字是他的私有财产,使常人感到自己居然咬得不够准,而无地自容。你叫他做个酸菜鱼,保准难吃得要死。照布迪厄的说法,这就是权力的来源!发音比你清晰,就能统治你。

纯正的口音自带光环,却有一种冒犯人的优越感,结果是话说得越漂亮,越不招人待见。赫尔岑在《往事与随想》里提到过一个老小姐,“讲法语准确到令人讨厌的程度”。法语在旧俄是先进文化的代表,当然也是权势与财富的象征。温文尔雅的贵族说起俄语来,个个像大老粗,因为只能从仆人那里学。所以无产阶级革命,首先就要革掉高贵的舌头的统治。斯大林的俄语据说有浓重的格鲁吉亚口音,难怪他一票否决:语言没有阶级性。

《往事与随想》,赫尔岑

在中国,CCTV普通话的待遇可没BBC那样好。曾几何时,辣椒腔和花椒腔有着一言九鼎的重量。社会上一般的情形,话事的也都用广普、川普、苏普,没有用标普的。口音里的臊子味或蚵仔味,说明本色出演,接地气,亲和。普通话说得哪怕像播音员,也没有人高看你一眼,除非说一口很溜的外语。

说到外语,跟方言和标准语经常形成一种奇妙的纠缠。一个人的方言是其真正的“母语”,而CCTV或BBC语音属于人造的公用语言,姑且称之为“公语”吧。所以学外语也有标准语的“外公”与方言的“外婆”之别。徐志摩1919年的《留美日记》里,11月7日记中国学生开会,“到会一个美国人,叫Price,去中国住过十七年,桐乡七年,一口嘉兴白,比我说得还强些,妙绝。”相映成趣的是12月4日的一条,也记开会,主席杨大姐勉强来上一口无锡英文,竭蹶万分,但总算过得去。

看来,学一门外语,倒有三个境界。第一个境界是杨大姐无锡英文式的,把别国的“公语”学得来像自己的“母语”;第二个境界是循规蹈矩而又出类拔萃的,学别国的“公语”像自家的“公语”;第三个境界则是学公得公,学母得母,安能辨我是雌雄,那是到了扑朔迷离的化境。徐志摩遇到的Price如此,我有幸见过的Jameson也是如此。Jameson是美国人,中文名叫简慕善,哈佛博士,在香港中文大学教港人学中文,普通话比我好太多。有一次在饭桌上,他指着蔬菜说,“vegetable”听起来就像上海人说“饭吃太饱”一样。又有一次在大学超市里,我正在看墙上的招贴,背后传来一声粤问:“雷睇乜?”一回头,却是这位白肤银发的慕善公!

照理说,这三个境界可以拾级而上,但也有每况愈下的例子。20世纪20年代,叶公超自新大陆留学回来,在清华园里能用扬基佬的俚语粗口与邻家的美国小孩对骂。30年代末,他在西南联大任外文系主任,教过大一英文。据学生许渊冲的日记,1939年2月8日的课堂上,叶公超叫大家读课文,“学生才念一句,他能说出学生是哪省人;学生念得太慢,他就冷嘲热讽,叫人哭笑不得。”可是,6月24日晚,外文系开联欢会,“叶先生用英语致辞,英国教授燕卜荪朗诵了他的诗,四年级同学演出了一台英文短剧。比起燕卜荪来,叶先生和毕业班的英语说得都不流利,使我觉得叶先生严于责人,宽于责己。”

外交家叶公超

许渊冲提供的并非孤证。当年他的同桌是杨振宁,上课提问曾经被叶公超不客气地反问而从此闭嘴。六十年后,在香港中文大学逸夫书院给杨振宁颁授荣誉博士的仪式上,Andrew Parkin教授(中文名姜安道)撰写的赞辞特别提到:尽管大学时遇见的英文老师不好,但杨振宁刻苦自学,熟练地掌握了这门日后对他极为重要的语言。我记得金圣华教授宣读到这里的时候,杨振宁同学在一旁颔首微笑,他一准想起来了当年课堂上的叶老师。从说英语如“母语”,退步到连“公语”都说不地道,钱锺书说叶公超“太懒”,并没有冤枉他。

本文节选自

《十三行小字中央》

作者: 江弱水

出版社: 浙江大学出版社

出版年: 2020-4