“土到掉渣”的五条人,凭什么能成功出圈?

独家抢先看

出身广东小镇的五条人乐队因为“土味”被人记住。五条人用他们的举动让《乐队的夏天》突然成了一档爆笑脱口秀。本文作者认为,表面上玩世不恭的五条人,其实是在用严肃的态度思考公共议题,而这是稀缺的。

撰文|宗城

在《乐队的夏天》现场的五条人乐队。

“可以土到掉渣,不能俗不可耐。”

这是《乐队的夏天》第二季开播当天,被讨论最多的一句话。说出这句话的是五条人乐队主唱仁科,或许连他自己都没想到,最后让他们乐队出圈的不是音乐,而是演出完后与马东等人的互动。

那是古怪的一夜。五条人用他们的举动让《乐队的夏天》突然成了一档爆笑脱口秀,而在此之前,他们刚刚让现场导演捏了一把冷汗,因为这支让人摸不着头脑的乐队,在比赛当天临时换掉曲目。

他们本打算唱更大众化的《问题出现我再告诉大家》,但在现场音乐响起时,仁科临时决定唱广东海丰方言歌曲《道山靓仔》,搭档阿茂之前劝他想清楚:“要考虑别人。”一旦换歌,提词器、灯光、舞美都要重来。但是当第一个音响起时,阿茂知道,仁科这次又要“佬势势”(海丰方言,可理解为“厉害厉害”)。

于是台上出现了奇怪一幕:提词器空白,评委一头雾水,现场观众不知道歌手在唱什么,众人在半梦半醒的状态中,看仁科和阿茂在台上“土嗨”。这一次,他们真的做到了“可以土到掉渣,绝不俗不可耐”。

主唱仁科自顾自唱道:“道山靓仔一哟/你为什么穿着你那破拖鞋/啊道山靓仔一哟/你为什么不去剪头发/啊道山靓仔一哟/你还是骑着你那辆破单车/(你)佬势势/天啊天乌乌 欲啊欲下雨/我妈在家等我回家吃饭喔/但是现在该怎么办好啊/我在派出所哦……”

因为粤语腔,大张伟误以为这首歌叫《道上的靓仔》。负责这首曲子现场的导演小哥很无奈,演出结束后追问他们为何现场换歌。

事实证明,换歌是对的。尽管《道山靓仔》没有像上一季的九连真人一样轰动全场,在现场观众投票环节被淘汰出局,但这次换歌的决定,连同五条人令人捧腹的对话,让这场演出迅速出圈,登上当天热搜。

而那一天,仁科正在作家张晓舟的家里看齐泽克。

图片来自微博@BADHEAD厂牌。

“知识分子不打架”

出身广东小镇的五条人乐队因为“土味”被人记住。和上一届走红的客家乐队九连真人一样,五条人也主打方言和民间特色,事实上,他们是九连真人的前辈,在音乐这条路上也走得更远。早在2009年,《南方周末》就把年度音乐授予五条人的《县城记》,理由是:

“五条人在其首张专辑《县城记》里舒展了原汁原味的乡野中国,在音乐日趋娱乐化的大背景下,它无异于‘盛世中国’的音乐风景画,它所富含的原创性彰显了音乐的终极意义——吟咏脚下的土地与人。”

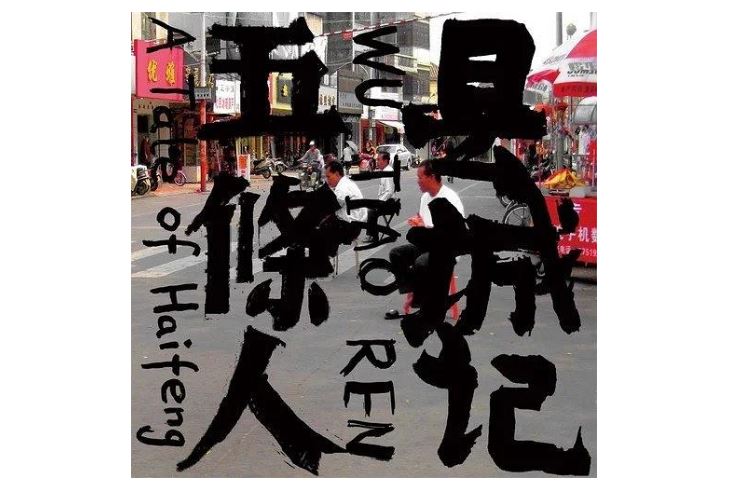

五条人专辑《县城记》。

但多年以来,五条人的音乐都无法出圈,它被小众热爱,但隔绝于大众,在很多人看来,五条人的音乐有一股浓稠的塑料味,他们用一个很直接的词形容,就是“low”。

就连五条人合作过的老乡设计师胡镇超“胡子”也调侃:“(五条人)那样的视觉是很多设计师忌讳的,就是用很多字体、很多艳俗的颜色。但是五条人给我的感觉就是,我可以这么去做。因为那首歌也是那种感觉。也是五条人给我的一个感觉,让我去做那么大胆的尝试,可能其他的歌手都不敢做得那么 low。”

五条人不但主动认领了塑料味的标签,还将它发扬光大。在其早期的音乐里,城中村、摆地摊随处可见,发廊小妹的俗艳打扮、打工小哥的土味情话,被五条人用到自己的音乐里,谱写了一首首属于城中村的甜蜜情歌。这才有了“阿珍爱上了阿强”,有了“她长得非常漂亮/像星星一样闪亮”。五条人总能把俗气的事唱得浪漫,在土到掉渣的姿态中,潜藏着动人的真情。

粗糙、广东、市井,这是仁科在一次采访中对自己音乐的形容。他和阿茂力求贴近打工仔的生活,打动寓居城乡之人的破碎之心。他们不拒绝这个社会,而是一直在融入它,但是,方言的门槛、宣传资源的有限,让这支希望影响更多人的乐队遇到壁垒,直到《乐队的夏天》第二季出现,他们终于有了走向大众的可能。

五条人参加《乐队的夏天》开场logo。

在《乐队的夏天》的舞台,他们看起来很像是小镇出身、酷拽酷拽的青年人,但在私底下,他们又和知识分子一样爱读书。在博尔赫斯书店,仁科曾经买过一本吉尔·德勒兹的《运动-影像》,这件事被作家叶三记录下来:

“他熟练地在扉页上盖上博尔赫斯书店的钢印。收款台旁边的书架上摆着让-菲利普·图森全集,封面是仁科的女朋友设计的。其中一本《急迫与忍耐》的封面上,一个人安详地躺在远去的公共汽车旁,双手放在胸前。仁科说他是这幅画的模特。”(正午故事:《五条人:问题出现我再告诉大家》)

一双红色人字拖

五条人参加《乐队的夏天》之后,网友制作的表情包。来自微博@乐队的夏天

在粤语里,条是“个”的意思,所谓五条人,就是五个人,仁科和阿茂组建乐队时,期盼着今后能人丁兴旺,就把名字起做了五条人。关于这个名字还有一个段子:“讲的是五条人被请到一场音乐节上做演出。主办方听说乐队名叫五条人,就给安排了五个人住的房间。”(民谣故事:《专访五条人:爱情在发廊里撒谎,音乐在石牌桥成精》)

他们的定位在草根,在那些城乡之间飘摇行走、卖力维生的人群中。他们不为王侯将相唱颂歌,吟咏打工仔的哀愁与喜乐。小贩、底层员工、流浪艺人、乡镇女孩,乃至那些在黑暗缝隙夹缝求生的失语者,是他们歌曲里的群像,在歌曲《李阿伯》里,他们唱道:

“田边李阿伯/拿着锄头 戴着斗笠/口中叼着一根烟/我问他:嘿,那是什么烟?/——“卷烟呢”/我递给阿伯一根烟/他说:你这种烟没什么味/我问他生活过得好不好?/他说勉勉强强过日子。”

五条人歌唱江湖众生,但并不是士大夫那样悲天悯人的姿态,他们有点皮、有点逗,用下里巴人,玩阳春白雪,他们有意识地把粤语、潮汕方言融入歌曲,在市井烟火中延续知识分子的底色,在音乐品位上,五条人的歌曲让人想起台湾客家美浓镇出来的交工乐队,尽管姿态上“土里土气”,但他们关心的主题并不小众,包含了全球化、贫富分化、打工子弟生存境况等宏大主题。

在新自由主义全球化的背景下,五条人把目光对准产业化后利益旁落的边缘人,聚焦那些在经济高速增长期却面临失语困境的底层。

因此,五条人其实在用柔软的外壳藏住一根尖刺。它指向了中国的现实问题,那些失落的人、幻灭的人、不甘的人,成为音乐人凝视的焦点。就像欧阳江河的长诗《凤凰》里写道:

“那些夜里归来的民工,/倒在单据和车票上,沉沉睡去。/造房者和居住者,彼此没有看见。/地产商站在星空深处,把星星/像烟头一样掐灭。他们用吸星大法/把地火点燃的烟花盛世/吸进肺腑,然后,优雅地吐出印花税。”

“我们喜欢写一些身边人的故事。”图片来自爱奇艺截图。

《道山靓仔》也是这样一首有现实关怀的曲子。它表面上玩世不恭、有些搞笑,歌曲里那位靓仔,一边被现实锤打,一边嘲弄现实,但仔细品味,所谓道山靓仔,既是海丰小城酷拽酷拽的青年,也是那些身处阶层固化时代,郁郁不得志的年轻人。他们渴望出人头地,却被现实壁垒阻拦,想让阿妈有一天脸上有光,却糊里糊涂,沦落到派出所的命运。

“都怪我那时候/不成种,好去勇/不成种,好去勇……”

他们站在《乐队的夏天》舞台,画风充满违和感,一双红色人字拖,在众人昂贵器物的映衬下显得格格不入。但就是这一支像是走错场地的乐队,贡献了当晚最先锋气质的表演。

这不是因为他们用了方言和后现代,实际上,这几年方言、后现代也用得烂俗,而是因为他们有意识地把音乐本身,和他们做音乐的形式结合起来,营造出一场大型情景喜剧。

他们在《乐队的夏天》的作品并不只是那个音乐,还有他们用吊儿郎当包裹着严肃、一脸无所谓解构整个舞台和装腔作势的姿态,这不是勇气,而是他们压根不在乎,有勇气说明你还在乎,你要告诉自己要放弃在乎的名利,但他们不是,他们是宁可土到掉渣也不俗不可耐,他们是风风火火走一遭不为比赛去妥协,而他们最终在乎的,也不是名次,而是担心自己的实验(现场换歌)让导演小哥丢饭碗,但不是哭兮兮的,而是乐呵呵说出,在流行卖惨的真人秀里,五条人的玩世不恭消解了这场秀,他们用整个的行为,完成了自己的艺术作品,一个真的让观众觉得被冒犯又创新的东西。

五条人新专辑《广东姑娘》 巡演海报。

要做独一无二的东西

身处故乡的苍凉天地间,自我显得格外渺小。在与世界的一次次周旋中,逐渐感受到自身的局限。这是小镇青年的感叹,但他们仍有志气,所以即便阶层固化,小镇青年依旧是最敢闯的一批人,即便被生活碾压得灰头土脸,小镇青年也会站起身说:“我命由我不由天。”

五条人之所以让普通青年共情,是因为它不是在居高临下地评判普通人,仁科和阿茂就在普通人之中,他们亲近、熟悉县城中的平凡人,用音乐托举他们的尊严与生活,在五条人的音乐里看到的不是一厢情愿的怜悯,而是真正从普通人视角出发对社会变迁的观察。

如果细读《县城记》里的歌词,你会惊叹于五条人的锋芒。当一众流行乐歌者沉醉于岁月静好、青春离愁的叙事时,五条人唱的却是:

“旧年的番薯不比/今年的芋头呀/就如国家的经济/楼价都涨疯了。”

《广东姑娘》里的小姐、《梦幻丽莎发廊》的阿虎,还有《道山靓仔》的阿仔,说到底,仁科和阿茂爱他们,一如他们热爱城中村的暖暖烟火气。爱不是资产阶级的特权,也是普通人可以大声说出的字眼。五条人写他们怎样追求爱情,又如何在想爱怕爱中被生活冲散,他们一本正经又歇斯底里,声嘶力竭又假装不屑,他们的欲望在春天点燃,他们的眼泪在夜海中死去。所谓世俗,在这里不是油滑,而是一种笨拙说出的浪漫。

五条人的有趣,需要装腔作势的人衬托。怎样的人装腔作势?埃莱娜·费兰特一针见血:“他们的生活是那样的,因为他们生来如此。但他们脑子里没有任何一种思想是他们自己的,是他们自己动脑子想出来的。他们知道一切知识,但实际上他们什么都不知道。”

相比起那些空洞却假装有思想的人,流水线生产出来的塑料文青,五条人少了一些做作,多出一些土气,他们“让你猜不到,却感觉刚刚好”,他们自我地不讨厌,冒犯观众,反而让观众喜欢。这是一种难得的幽默,它和油滑的不同,在于它敢于冒犯而不是迎合。

《广东姑娘》专辑照片。

从《广东姑娘》到《县城记》,五条人歌曲的视野更开阔,也更敢于去触碰一些坚固的事物。他们走出海风吹拂的县城,来到梦幻迷离的广州,从一个乡土社会尚未瓦解的村镇,到了完完全全市场化的国际都市,一路光怪陆离,一路牛鬼蛇神,但最令他们感兴趣的,是城中村、边缘人和外卖仔与打工妹的爱情。这些很少进入主流视野的人群,成为五条人乐曲当仁不让的主角。

五条人对城中村的亲近,也跟主唱仁科和阿茂的成长经历有关。他们不是世俗意义上的精英,一个高考没考好,在广州打工,另一个卖打口碟,档口设在华南师大西门的斜对面。

叶三记录过一个有趣的细节:“仁科有两个舅舅在广州打工,一个卖手机,一个卖家具。家里人想让舅舅们给仁科介绍工作,到了广州,他给舅舅打电话。三天后,一个舅舅来和仁科见了一面,给了他200块人民币做本钱。阿茂想,自己在卖打口碟,不能让仁科也卖,‘这样会抢生意,打架也不好’。于是建议仁科去卖盗版书。”

五条人演出现场。

他们严格来说都不是科班出身,走音乐之路,靠自我领悟。阿茂在卖碟过程中耳濡目染,他听崔健、窦唯、左小祖咒,也听披头士、平克·弗洛伊德、枪花与涅槃。仁科看起来和别的广州青年没什么不同,但他私底下很爱看书,业余乐趣就靠音乐、朋友和书籍支撑。他去广州的大学旁听课程,到晚上,可以躺在沙发看一整夜书。

仁科和阿茂的朋友“500元先生”曾说:“总有人觉得五条人挺屌丝,很底层,在我看来他们高贵得要命。咖啡是手冲的,对麦当劳文化特别了解,喝茶也不会随便,三餐很正常,女朋友固定,这些都是正宗中产阶级生活方式。所以很多人都看错他们了,他们生活得很自由,很自然,而且很高贵。”

五条人在用严谨的方式呈现乡镇。他们的气质是小镇的,但他们做音乐非常严谨,其实,他们在自觉地把音乐当作艺术,就像仁科自己说的:

“要做独一无二的东西,把它当做艺术来看,它不是为了挣钱。”

本文参考资料:

1.正午故事:《五条人:问题出现我再告诉大家》;

2.民谣故事:《专访五条人:爱情在发廊里撒谎,音乐在石牌桥成精》;

3.北方公园NorthPark:《五条人:生活在此处》;

4.好奇心日报:《以纪实风格出名的民谣乐队五条人:“其实我们不拒绝这个社会,我们一直在融入它”》

作者|宗城

编辑|罗东

校对|李铭