夏目漱石:觉悟到人世难居又不可迁离,便产生了诗

《草枕》是夏目漱石前期的重要代表作之一。小说写“我”——一个青年画家为了躲避俗世的忧烦,寻求"非人情"的美的世界,来到了一个偏远的山村,以及在那里的所见所思所闻。

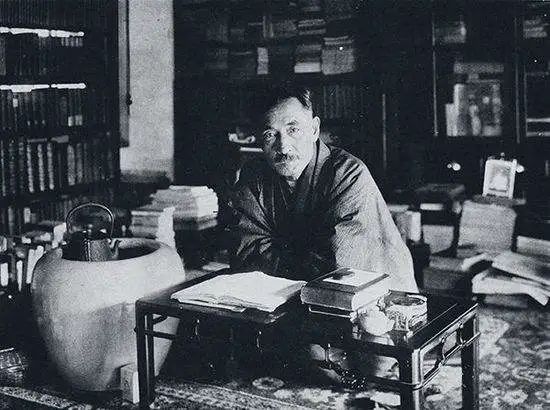

夏目漱石(1867.2.9—1916.12.9),日本近代作家,本名夏目金之助,笔名为“漱石”,取自“漱石枕流”(《晋书》语)。代表作有《我是猫》《草枕》《心》等。

作品着重描写了山村中的人和景物,其间穿插着大量"我"关于艺术论和美学观的独白,并比较了东西方艺术的差异。这些独白中最为核心的观点即"非人情"。所谓"非人情"是一种超越道德或人情的境界,是超脱世俗的出世境地,也是一种艺术审美观。

《草枕》与其说是一篇小说,更像是一部夏目漱石关于艺术的论著;而对山村风情的描写以及不时出现的俳句和诗词又让这部作品像是一篇优美的游记散文。

文 | 夏目漱石

一边在山路攀登,一边这样思忖。

发挥才智,则锋芒毕露;凭借感情,则流于世俗;坚持己见,则多方掣肘。总之,人世难居。

愈是难居,愈想迁移到安然的地方。当觉悟到无论走到何处都是同样难居时,便产生诗,产生画。

创造人世的,既不是神,也不是鬼,而是左邻右舍的芸芸众生。这些凡人创造的人世尚且难居,还有什么可以搬迁的去处?要有也只能是非人之国,而非人之国比起人世来恐怕更难久居吧。

人世难居而又不可迁离,那就只好于此难居之处尽量求得宽舒,以便使短暂的生命在短暂的时光里过得顺畅些。于是,诗人的天职产生了,画家的使命降临了。一切艺术之士之所以尊贵,正因为他们能使人世变得娴静,能使人心变得丰富。

从难居的人世剔除难居的烦恼,将可爱的大千世界如实抒写下来,就是诗,就是画,或者是音乐,是雕刻。详细地说,不写也可以。只要亲眼所见,就能产生诗,就会涌出歌。想象即使不落于纸墨,胸膛里自会响起璆锵之音;丹青纵然不向画架涂抹,心目中自然映出绚烂之五彩。我观我所居之世,将其所得纳于灵台方寸的镜头中,将浇季溷浊之俗界映照得清淳一些,也就满足了。故无声之诗人可以无一句之诗;无色之画家可以无尺幅之画,亦能如此观察人世,如此解脱烦恼,如此出入于清净之界,亦能如此建立独一无二之乾坤,扫荡一切私利私欲之羁绊。——正是在这些方面,他们要比千金之子、万乘之君,比所有的俗界的宠儿都要幸福。

居于此世凡二十年,乃知此世自有可居之处,过了二十五年,方觉悟到明暗一如表里,立于太阳之下,便肯定出现影子。至于三十年后的今天,我这样想——欢乐愈多则忧愁愈深;幸福愈大则痛苦愈剧。舍此则无法存身,舍此世界就不能成立。金钱是宝贵的,宝贵的金钱积攒多了,睡也睡不安稳。爱情是欢乐的,欢乐的爱情积聚起来,反而使人觉得没有爱情的往昔更可怀念。阁僚的肩膀支撑着几百万人的足跟,背负着整个天下的重任。吃不到美味的食物会觉得遗憾,吃得少了不感到餍足,吃得多了其后也不会愉快……

我的思绪漂流到这里的时候,我的右脚突然踏在一块很不牢靠的石头尖上,为了保持平衡,左脚猛地向前跨出了一步。虽然避免了跌跤,但我的屁股就势坐到了三尺宽的岩石之上,肩上的画具从腋下弹了出来,幸好没有出什么事。

站起身来向下一望,道路的左前方耸立着一座山峰,像倒扣着的铁桶。不知是杉树还是桧柏,从山脚一直生长到峰顶,郁郁苍苍的景色中点缀着淡红的山樱。山间烟雾沆荡,依稀难辨。前面有一座秃山,峭拔凌厉,直逼眉梢。光秃的山脊,像巨人用斧头劈开来一般,锐利的断面一直插进谷底。天边可以看到一棵树,那大概是红松。就连枝间的空隙也看得一清二楚。向前走还有二百米的路程,看到高处飘动着红毛毯子,再登上去,就会到达那里吧。道路颇为艰难。

单是开辟泥路,不须花费很多工夫,土中有大石块,泥土容易平整,但石块却不容易平整。石头虽然打碎了,但岩石却没办法收拾,悠然地耸峙在开辟出的道路上,毫无为我等让路的意思。既然对方无动于衷,要想过去就得翻越岩石,或者绕道而行。没有岩石的地方也不好走。两边高起,中间凹陷,简直就像把六尺宽的地面劈成三角形大沟,其顶点正好贯穿在大沟的中央。与其说是走路,不如说横渡河底更为适当。本来就不急于赶路,我脚步散漫地走上弯弯曲曲的羊肠小道。

忽然,脚下传来云雀的叫声。向山谷望去,无影无踪,不知云雀在哪里鸣叫,只是声音非常清脆,听起来一声连一声,非常急促。方圆数里以内的空气,宛如被跳蚤叮咬一般令人难以忍受。那鸟的鸣叫声没有瞬间的余裕。它在春日里鸣叫,叫来了黎明,叫来了黄昏。看来,它非用鸣声送走这优雅的春色不肯罢休。它一个劲儿飞升,无穷尽地飞升,云雀一定会死在云端里。飞升到至高点时,也许在随着流云飘浮的时候,形体消失了,只把声音留在空中。

绕过陡峭的岩石,向右拐过一个险要的地形——要是盲人,肯定会从这里倒栽葱掉下去——侧身向下一望,一片油菜花。我想,云雀大概落到那里去了吧。不,它是从那金黄的原野里飞来的。接着我又想,也许降落的云雀和飞升的云雀作十字形交叉而过的吧。最后我这样想,无论是在降落的时候,还是飞升的时候,或者交叉而过的时候,它们都在不住地高声鸣叫吧。

春,睡了。猫忘记了捕鼠。人忘掉了借债的事,有时会变得魂不守舍,忘其所在。 只有远远望见菜花的时候,眼睛才苏醒过来。只有听到云雀鸣叫的时候,灵魂才分明有了着落。云雀鸣叫不是靠嘴,而是用整个灵魂鸣叫。灵魂的活动通过声音表达出来,当数云雀的鸣叫显得更有力量。啊,真愉快!这样思想,这样愉快,正是诗。

蓦然想起了雪莱的《致云雀》,便在嘴里吟诵着。只记住两三句。这两三句是这样的:

We look before and after,

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

“瞻前而顾后,人欲不知足:至诚之笑声,中有苦痛络,至甘之歌词,是部愁思史。”

是啊,诗人不管如何幸福,他总不能像那云雀一样忘却周围的现状,执着地、专心地去歌唱自我的喜悦。西方的诗自不待言,就连中国的诗也时常有“万斛愁”之类的字眼。因为是诗人,愁有万斛之多,如果是一般人,也许只有一合吧。这样看来,诗人抑或比常人更加劳苦,他们的神经要比凡夫俗子锐敏一倍。他们既有超俗的喜悦,又有无量的悲愁。若是这样,作为一个诗人,倒是值得考虑的事。

山路暂时平坦些。右面是杂木丛生的山峦,左面仍然是一望无际的菜花。脚下时时踩着蒲公英,锯齿状的叶片毫无顾忌地向四方伸展开去,簇拥着中央一颗金黄的圆球儿。我被菜花吸引了,每当踩着蒲公英,便产生爱怜之情。回头一看,金黄的圆球儿依然安卧在锯齿状的叶片中间,多么优游自在。我又在继续思考着。

诗人也许常有忧愁缠绕心头,然而听到云雀的叫声,则不会感到有丝毫的痛苦。即使看着菜花,胸中也只是高兴地扑扑跳动。蒲公英也是一样,樱花——樱花不知不觉看不到了。这回来到山里,接触了自然景物,所见所闻都很有趣。只因为有趣,便不会产生别样的痛苦。即便有,也只是腿脚疲乏、吃不到美味的食物罢了。

那么为何不感到痛苦呢?因为我只把这景色当成一幅画来看,当作一卷诗来读。既然是画,是诗,便不会泛起如下的念头:开拓出一片地皮,架起一道桥梁,赚一笔钱财。正是这样的景色——这种既不能饱腹又不能补足月薪的景色,它能使我心境快乐,没有劳苦,也没有忧虑。自然力的可贵正在于此。于顷刻之间陶冶吾人的性情,使之醉意朦胧地进入清醇的诗境,这就是自然。

恋爱是美的,孝行是美的,忠君爱国也是好的。然而,如果自己是当事者,也会卷入利害的旋风之中,被这些美的事物和好的事物弄得眼花缭乱。自己也不知道,诗究竟在哪里。

为了了解这一点,只能站在第三者的立场上,这样才有可能弄个明白。站在旁观者的立场上看戏有意思,读小说也有意思。看戏读小说觉得有兴趣的人,都把自己的利害束之高阁了。在这一看一读之间,便成为诗人。

不过,普通的戏剧和小说也是难免有人情的。苦恼,愤怒,喧闹,号哭。观众和读者也会随着一同苦恼,愤怒,喧闹,号哭。其可取之处,抑或在于不带有什么私欲。正因为没有私欲,其他的情绪就显得非常活跃。这倒是可厌的。

苦恼,愤怒,喧闹,号哭,这些都是人世不可缺少的东西。我在世上生活了三十年,饱尝了这一切。既已腻烦,再从戏剧和小说里反复感受同样的刺激,实在受不了。我所希望的诗不是鼓舞那种世俗人情的东西,而是放弃俗念、使心情脱离尘界的诗,哪怕是暂时的也好。不管多么伟大的戏剧著作,都无法脱离人情。是非不清的小说也是绝少的。它们的共同特点是永远不能脱离世界。尤其是西洋诗,吟咏人情世故是它的根本,因此,即使诗歌里的精华之作也无法从此种境遇中解脱出来。到处都是同情啦、爱啦、正义啦、自由啦,世上全是这些流行货色在起作用。即使那些堪称为诗的东西,也只能在地面上往来奔走,而无法忘却金钱上的交易。难怪雪莱听到云雀的叫声也只能叹息一番。

可喜的是,有的东方诗歌倒摆脱了这一点。“采菊东篱下,悠然见南山。”单从这两句诗里,就有完全忘却人世痛苦的意思。这里既没有邻家姑娘隔墙窥探,也没有亲戚朋友在南山供职。这是抛却一切利害得失,超然出世的心情。“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”仅仅二十个字,就建立起别一个优雅的乾坤。这个乾坤的功德,并非《不如归》和《金色夜叉》那样的功德,而是对轮船、火车、权利、义务、道德、礼义感到腻烦以后,忘掉一切,沉睡未醒的功德。

如果说睡眠是二十世纪所需要的,那么这种含有出世意味的诗作,对于二十世纪来说也是宝贵的。遗憾的是,如今写诗和读诗的人,全都受到西洋人的影响,没有人愿意驾起扁舟,悠悠然去追溯桃花源的所在了。我本来不想以诗人为职业,所以无意将王维、陶渊明所追求的境界在当今的世界上推而广之。只是觉得对于自己来说,此种感受比起参加一次游艺会或舞会更加有用,比看一场《浮士德》或《哈姆雷特》更值得珍视。独自一人背负着画具和三脚架,盘桓于春天的山路上,正是为了这个目的。我想直接从大自然中吸收陶渊明、王维的诗的意境,须臾间逍遥于非人情的天地之间。这是一种令人沉醉的雅兴。

诚然,作为人世上的一分子,尽管十分喜爱,也不会长久置身于非人情的环境之中。陶渊明不可能一年到头都盯着南山瞧个没完,王维也不愿意在竹林中连蚊帐都不挂一直睡下去。我想,他们会把多余的菊花卖给花店,把新生的竹笋送到菜市场去。我当然也是如此。不管对云雀和菜花如何中意,但我也不能野居山间,干出那种不合人情的事来。在这样的地方也能遇见人。有把衣服曳在腰间、用毛巾裹着头的老爷子;有穿着红围裙的大姐;有时还碰到面孔比人长得多的马。尽管受到千万棵桧树的包围,尽管呼吸着海拔几百米高的空气,仍然能够感受到人的气息。岂但如此,跨过山梁,前方就是今日寄宿的那古井温泉场了。

人对事物的看法是各种各样的,列奥纳多·达·芬奇曾经对弟子说过:听听那钟声吧,同一口钟,各人听到的响声有时会不一样。即使对一个男人或女人,人们的评价也不会一致。因为是一次非人情意味的旅行,以此时此刻的心境看人,会同平素杂居于市井小民之间的时候各不相同。尽管不能完全摆脱人情的束缚,但至少像观看能乐表演时那样心性淡泊。能乐也表现人情。我不敢保证看了《七骑落》和《隅田川》之后不流眼泪,但是这种艺术只能以三分情和七分艺来表演的,我们从能乐所获得的艺术享受,并不是从下界人情中原封不动照录下来的,它是在事实的基础上套装几层艺术的外衣,采用的完全是现实世界上所没有的悠远而娴静的动作。

如果把这次旅行中出现的事和所见到的人当成能乐当中的故事情节和人物形象会怎么样呢?虽然不至于完全抛却人情,但归根结底这是一次诗的旅行,所以要尽量约束感情,向着非人情的方向努力。当然,人和“南山”呀、“幽篁”呀,肯定不是同一种性质;也不能和“云雀”呀、“菜花”呀相提并论。但是要尽量求其相接,努力争取用相同的观点看待人。芭蕉这个人,看到马在枕头上撒尿也当成风雅之事摄入诗中,我也要把即将碰到的人物——农民、商人、村长、老翁、老媪——都当成大自然的点缀加以描绘,进行观察。当然,他们和画中人不同,他们各有各的行动。但是,如果像普通的小说家那样,去探索各种人物的行动的根源,研究他们的心理活动,陷进人情世故的纠葛之中,那就未免流于庸俗。他们纵然运动也无碍,可以看作是画中人在运动。画上的人物再怎么运动也不会跳出画面去。假如感觉他们跳到画面之外,活动变成了立体,就会和我等发生矛盾,产生利害冲突,引起麻烦。越是麻烦的事越不能认为是美的,我今后再碰到人,就用超然物外的观点对待,双方都极力避免情感上的交流。这样,不管对方如何活跃,都无法轻而易举地跳进我的胸怀。就像站在一幅画前,任凭画中人在画面上东闯西撞,吵闹不休,只要有三尺之隔,就可以平心静气地观看,毫无危机之感。换句话说,心情可以不受利害关系的约束,集中全力从艺术的角度观察他们的动作,专心致志去鉴别究竟美还是不美。

当我这样下决心的时候,天空发生了奇怪的变化,乌云翻滚,忽而低低地压在头顶上;忽而又飞散开去,四面八方一片云海。在我惊疑未定的当儿,簌簌地下起了春雨。菜花地带早已过去了,如今,我走在山和山之间,雨丝又细又密,胜过浓雾,看不清远近的距离。时时有风吹来,拂去高空的云朵,可以看到右边青黑色的山梁,隔着一条山谷,向远方伸延。左边的近处是山麓,松树深深笼罩在雨雾之中,不时显露出姿影,若隐若现。我的心情有些奇妙,不知是雨在动,还是树在动,还是梦在动。

山路变得开阔了,而且很平坦,走起来一点不费力。因为没有带雨具,只好加快脚步赶路。雨水从帽子上吧嗒吧嗒直往下掉。这时,前边两三丈处,响起了铃声。黑暗中出现了一个赶马人。

“这儿有没有歇息的地方?”

“再走三四里有一家茶馆。你浑身都湿透啦!”

还有三四里?回头一看,赶马人的身影包裹在雨雾里,像皮影戏一样,又忽地消失了。

米糠一般的雨珠渐渐变粗变长,一丝一丝随风飘卷着,映入眼帘。外套被雨淋得透湿,雨水浸在肌肤上,经体温一蒸,感到热乎乎的,心情有些烦闷,歪戴着帽子,急急忙忙赶路。

我在茫茫的青黑色的世界里,冒着几条银箭般斜飞的雨丝,水淋淋地埋头向前走去。当我没有意识到这是自己的影像时,便成为诗,可以当作诗句吟咏。当我把有形的自己忘却尽净、用纯客观的眼光看待一切的时候,我才能作为一个画中人和自然景物保持着协调的美。但是在感到雨天的苦恼、两腿疲惫不堪的时候,才发现自己既不是诗中人,也不是画中人。只不过仍然是市井中一分子。眼不见云烟飞动之趣,心不怀落花啼鸟之情,身冒潇潇大雨在春山上踽踽而行,我还是不理解究竟美在何处。起初是倾斜着帽子行走,后来只是望着脚趾甲行走,最终缩着肩膀战战兢兢地行走。雨摇撼着满眼的树梢,从四方袭来,威逼着天涯孤客,这种非人情实在太过分了。