《平如美棠》作者去世:此情可待成追忆

饶平如与毛美棠

认识美棠那一年,饶平如二十六岁,从黄埔军校毕业,在一百军六十三师一八八团迫击炮连二排,打湘西雪峰山外围战,差点丢了性命。

“这就是葬身之地了,也好。”他说,“那时候一个人,不怕,不知道怕,男孩子的心是粗的。”

1946年夏天,饶平如的父亲来了一封信,希望他借着假期回家订亲。

两家是世交。去伯父家拜访,饶平如忽见正堂窗门开着,有个年约二十面容娇好的女子正在揽镜自照,涂抹口红——这是他第一次看见美棠的印象。

回军营路上,他穿军装站在船头,看滚滚长江上波光,觉得自己的命从此轻慢不得,因为命里多了一个人。

内战之后开始,他不想打,请假回家成婚。

八十岁时,美棠去世。十年后,饶平如画了十几本画册,取名《我俩的故事》。把石榴下的黑白照片重新冲洗,涂一点唇红,底下写“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。

这一段故事曾感动无数读者,在一切都那么快的年代,这样的一见钟情与生死相依让人无限珍视与神往。

2020年4月4日清明节这一天,99岁的平如爷爷也去世了。“爱是永不止息”,愿平如美棠天国安好。

饶平如家人在个人社交平台上发布的消息

以下为饶平如自述:

一九四六年春,我时年二十五,在八三师六十三旅炮兵营任中尉观测员。部队驻守在江苏泰州。夏天,炮兵营移驻泰兴。这时,父亲来了一封信,大意是弟弟兆掄近期将要结婚,望我能回家参加庆贺,同时也希望借此次回家机会,把我的婚事谈好。

我的婚事,其实也已谈起多年。起初我刚从军校毕业时,也曾途经赣州,父亲当时在赣州参府前街租了两间房,执行律师业务。隔壁邻居是个南城同乡,经商为业,他有一女。父亲和姨姐就有意安排我和他们父女俩同桌吃了一餐午饭。我只记得女孩子脸圆圆胖胖的,别无其他印象。

也是那年夏天,我回乡祭祖,父亲和我一起回到南城。父亲有位世交,是名中医,名谢厚祖。他有几个女儿,其中有个正在念高中的想介绍给我。而我觉得,我即将去部队、上前线,不是谈婚姻的时候,所以也拒绝了。

至于现在,抗战已经胜利,父亲重提婚事,我觉得看看也好。

那时,部队里请假殊非易事,须经旅长批准,而批准的可能性微乎其微。我的炮兵营营长刘恒鑫为人爽直豪迈,得知我的事,主动表示愿意自己承担责任,不报请旅部放我回家两周。

我依计划乘船至九江,再转南浔铁路抵达南昌,然后直奔陈家桥十八号。假期不长,父亲抓紧时间,第二天就拉了我坐长途车去临川。抵达的时候天色已晚,父子二人便投宿一家“高昇客栈”。住定,父亲方向我介绍起亲家的大致情况,大抵是说毛思翔伯伯是他的至交,家道亦殷实等等。次日,我们就去了美棠家。

屋子很大,我走过第三进的天井,正要步入堂屋时候,忽见西边正房小窗正开。再一眼望去,恰见一位面容姣好、年约二十的小姐在窗前借点天光揽镜自照,左手则拿了支口红在专心涂抹——她没有看到我,我心知是她,这便是我初见美棠之第一印象。

天气很好,熏风拂面,我也未停步,仍随父亲进堂屋。思翔伯与伯母出来迎接,接着就叫了美棠出来与我见面。

稍歇了一会儿,父亲便取出一枚金戒指,大约是母亲生前早已备好了的,交给思翔伯。思翔伯也随即就把戒指拿给竹床上的美棠,又给她套到手指上——我俩的订婚便是这样完成了。

我们入席,吃饭交谈。思翔伯殷勤地劝我们多吃鸡汤,又随口问我:“吸烟么?”“喝酒么?”我都道不会。其实酒我倒是喝的,但此时情况特殊,不必回答得过于仔细为宜。他连说:“那很好!那很好!”

趁父亲与思翔伯话旧,我往四周再看了看。看见美棠和那年十二岁的幼棠坐在竹床上,其余三个小家伙——舜棠、小棠和爱堂就聚坐在边上几个小板凳上,惊奇地打量着我。

天色将暝,父亲告辞回高昇客栈,次日便返南昌。我则留下来和美棠谈谈心,又逗这群小孩子说笑玩耍。美棠取出一大包从前在汉口拍的照片给我看,大大小小很多。我从里面选了一些带在身边。其中有一张十二寸的彩照,是她自己最得意的,我就准备带回部队以后缩小再加印,分赠给战友。

美棠其时看起来颇消瘦。一问才知道,原来她前不久患上疟疾,最近几天才刚刚好。虽是大病初愈,她兴致却也很高。美棠很喜爱唱歌,就拿了几张报纸卷成圆筒形状代替扩音器唱,唱的都是流行歌曲:《花好月圆》《凤凰于飞》《夜来香》《莫忘今宵》《满场飞》《特别快车》……唱了好多支。

晚上我就留宿在美棠家,彭姐和莲发姐帮忙料理住处。莲发姐是美棠表兄余修安的妾,这会儿因为跟正房冬云姐吵了嘴而过来暂住。她们帮我在东边正房里摆了一张竹床,添了枕簟,床边点了蚊香。后来美棠和我讲,那天莲发姐还特地去告诉美棠说:“我还给他在枕头上洒了很多花露水哩!”除此以外,房间里空空荡荡,夜里我躺在空房间里回想日间所见,心里却不能平静。

美棠家此时在临川租住了这处房子,因为美棠的舅舅李元馨是位名医,岳父母这时都已年过半百,为了看病问诊方便才特意租在了舅舅家附近。美棠没有兄长,后面却有一串小鬼头等着长大,我如今作为半子之靠,要怎么样才能帮着照料起这个家,把小孩子们都带大成人,责任可不轻。

第二日一早,我四处转转,把周围环境摸得更熟了些:西面正房是岳父母所居,后面好几间房供家里人住。客厅的台阶下是一处天井,天井东西各一间厢房,东面厢房堆放闲置用品,西面厢房则住着美棠的胞姐玉棠。

那个时候她已二十四岁,兼有其他疾病,加上心里不乐意,便一人住在这屋里养病。我不知情,走到这边便推开了玉棠的半边房门往里看,但见她一人面壁而卧,瘦弱不堪,床上零乱,身盖一条薄被,被面粲然绣着红花。我不忍再看,掩门退出。

天井后有一道隔墙,东面开了一扇门,走进去便是一处小花园。园东南两面靠墙均设回廊,西北两面则是粉白墙壁。园中遍植花草,又摆了鱼缸石凳,很添趣致。中有一棵长得壮盛的柚子树,所结的柚子他们告诉我是能吃的。庭院看来也并非精心打理,地上不乏杂草乱石和些碎砖,岳母养的十几只鸡就在园中跑来跑去。

第三天,大家都动身去南昌,一起去参加三弟兆掄的婚礼。到了南昌,岳父母入住江西大旅社,美棠则住到了定姐的婆家,因离我家比较近。她每天一早就到我家来,相帮家里做点杂事。到了三弟结婚那日,一屋子女宾围着新娘子看她打扮,而美棠自小喜欢琢磨美容、捕捉时尚,这时就上前帮新娘子梳头化妆,又为首饰搭配出出主意,周围观看的女宾都对她赞个不停。

在南昌的那几日,白天她在家里帮忙,每吃过晚饭,我便和她去南昌当时最繁华的两条街,洗马池和中山马路。其间名牌商店林立,卖的都是时髦商品,又有各色的小吃店。说繁华,其实那时的马路上全没有车辆,是只有往来行人织成的人间世相。

美棠和我就信步闲逛,或者买点喜欢的小物件,或者吃点小食。

洗马池以东因为没什么商店,人群一下子疏少下来,但一路走去有“湖滨公园”。湖滨是指那里一个很大的东湖,中有湖心亭,湖畔古树蔽天,藤条缠绕。我们每每夜游,就爱看幽幽的荫翳里透射出的路灯光亮,当时观之竟似有奇趣一般。园中还设露天茶座,是特别辟一块地方,将一串串的彩色灯泡点缀在花丛草木之间,而在草地上置藤椅茶几,供应清茶。美棠和我就在这里闲坐清谈,总到夜深。

又一次,是定姐夫妇和姐夫的大哥罗镜清邀我和美棠到四照楼喝茶。那是南昌当时最闻名的茶馆,本是两层楼宇,到夏天也增设露天茶座,也是一样的藤椅茶几与彩色灯泡,而供应的茶水与甜点多一些。我们谈天喝茶吃点心,清风徐来,恍惚不觉得有时间走过。临走时本来说好是大哥罗镜清请客的,我还抢着付了账,大概是两块大洋。美棠总拿这件事笑我不通人情世故。

三弟婚事既毕,我的假期也将结束。美棠随家人同返临川,我就带着她的照片回部队。此时六十三旅炮兵营已移回泰州驻地,故我回部队仍走原先的路线:先到九江乘轮船返镇江,不过此次是早晨十点的船次。我站在甲板上看风景,听着汽笛长鸣。江上船只往返,水光闪动帆影,远处红日时现。同样这一江水、一座轮,归途上的我心中所思却和来时殊异。在遇到她以前我不怕死,不惧远行,也不曾忧虑悠长岁月,现在却从未如此真切过地思虑起将来。

回到部队,第一件事就是把未婚妻的照片拿给战友们看。

炮兵营当时已经移驻泰州南门外济川镇。营部所住的房屋很好,每个天井里都设着花盆架子,上置盆景,屋梁门柱均漆大红色,梁上文彩雕饰,看来房东是殷实家庭。我住在进门左首一间小客厅。东边墙上就贴上了美棠那张十二寸彩色照片。我的床紧靠墙壁,床前则摆一红木方桌。我给美棠写信就是在这张桌上,每封信都得写上三四页,多谈些近况与打算,然后交给军邮。

房东的女儿还是个初中学生,看起来十六岁左右,那时常进屋来找我聊天,问长问短的。她生得白白胖胖,个子不高,一派天真。我也没招呼她坐,她就隔着桌子站着和我谈话。后来有一天,她注意到墙上的照片,问我是谁,我说,是我的未婚妻。她注视了一下照片,以后也未再来了。

部队的气氛其时沉闷阴郁。抗战胜利时飞扬的欢欣此时已被一则凝重的传言笼罩——传来的消息是,国共谈判破裂,恐怕又要打仗。不久,内战果然爆发。整编第八十三师奉命北上。在一个初秋的下午,六十三旅炮兵营各连开始出发。营部人马也要走了,因为平时相处甚洽,镇上的居民特来向我们惜别,脸上带着黯然的神气。我是最后离开的一个。跨上心爱的三十五号澳洲名种战马,我回头望了望黑蒙蒙的泰州城南门的轮廓,想到今日离开此地,大概以后是不会再来的了。

行军路上死生都是常事,叹一声天意也罢,谈不上什么传奇。战事稍平歇的时候,我与美棠的书信往来从未间断,有时她还附些近照来。我们的婚事已经将近,但按规定,部队里凡负有带兵责任的军官是不能够告假的,如果当参谋则比较容易请假。

当时我任十九旅五十六团迫击炮连连长,该旅的参谋主任史之光与我相熟,我便同他商量想调去旅部当参谋,想在一个月以后请婚假。史之光一口答应,随即便去报告旅长赵尧。赵尧做事也爽快,立即下令调我到旅部参谋处。我办好手续,只带了传令兵陈许生去旅部报到。临走时候,迫击炮连全连列队相送,排长语声哽咽,又看到有的士兵目中含泪,我也感慨万端。

参谋处是清水衙门,没有外快,伙食自然也就清淡了。这一个月来就没有吃到过鱼肉,除了几碗素菜,就是一碗鸡蛋汤。史之光作为领导,按例总要有所表示。每当吃饭时候,他就跑到自己房间里拿出一小瓶“味之素”,用小匙挑出一点点撒到汤里。他也没有钱为大家加菜,就只能加一点滋味了。

我计算着时间将近,就写了婚假报告交给史之光,他签署后再转呈赵尧。赵尧立刻批准了。两天后,旅部人事处开出了准假证明。随后我乘车南下,于一九四八年七月间回到了江西南昌。

美棠和我的婚事定在农历八月中旬,这时就得开始准备起来。新房安在第三进的西面正房。墙上的石灰已经很旧,我动手重新刷了两遍。后面的墙则用报纸糊贴一下,显得略为干净些。父亲和姨姐为我们买了两件家具,一张新式的木床和一只五斗橱。其他如茶几、圆桌、椅子都用现成的。当时想的便是我俩不会在这里久住。

又过了些时日,我与定姐一起去临川把美棠一家接来南昌。她的嫁妆早已齐备,所缺些无关紧要的零星小物,我同她就仍是往洗马池那里去逛街采买。

一天,我们和弟弟一家三口一同上街,弟弟的儿子荫曾那时只有一岁。我们正要走进一家瓷器店时,荫曾忽然大哭起来,坚决不肯进门,于是他们一家只好守在门外。我和美棠两人进店,选了两副饭碗和调羹,价格还颇昂贵。谁知回来后被岳父看见,笑我们不懂瓷器,买的都是款式工艺过时的“古董”了……我们便也觉得好笑起来。

又一日,岳父一家人在新雅饭店吃点心。那个时候还没有吃不了打包走的习俗,所以岳母便派人到陈家桥来喊我帮着吃。我闻讯赶到那里,见桌上还有不少包子饺子和各色点心,大吃一气,吃完又抢着付了账,耳边听到岳父笑着对岳母语:“你喊他来,他当然就付账了……”

中山路上有个规模很大的百货商店叫“广益昌”,经营者系广东人曹朗初,也是父亲的朋友,故还聘了父亲作店里法律顾问。广益昌在当时就分门别类地设了“绸缎部”“服装部”“鞋子部”“摄影部”“卤味部”……卤味部售的广东特色口味食品在南昌还颇有名气。美棠和我还有岳父母一家人,一天去广益昌小吃部尝南城米粉,却意外发现店里掌勺的大厨是岳父过去在福建毛福春中药店里的烧饭大师傅。大师傅看见老东家来也特别高兴,和我们一番寒暄后,立刻去厨房备办米粉。等米粉端上来大家一看,只见特大的汤碗里,上面满满腾腾铺着鸽子蛋大小的肉丸子,下面才有一些汤汁米粉,想来是以此表达故人情意。现在忆起这碗别致的米粉,犹觉有趣。

婚期就在眼前了。

婚礼前一日,我独坐在新房的小圆桌前想起了母亲。想她今日如能在这里,如能目睹我结婚成家的人生一幕,竟该何等高兴,而我又该何等美满。悲从中来,我终是伏在桌上痛哭起来。后来是八舅母进房来,坐在对面细声抚慰我良久,我才渐渐止住。

第二天一早,陈家桥这边的人就急急带着布置礼堂和婚礼的用品赶去江西大旅社。岳父母本就住在那里,美棠也在定姐一家的陪同下来到旅社里新娘的休息室化妆打扮。江西大旅社的大门前是一个小院子,院子左侧有一排精致的小店铺——一家美容美发店、一家摄影店和一家租借婚纱礼服的店。我去美发店最后修理发型,美棠则去选婚纱,我俩各顾各的。

江西大旅社是西式风格建筑,大厅宽广高大,挑高了两层楼。厅当中建有一个大的花台,置满各色花草,两侧有走廊,屋顶则是玻璃天窗。那天的阳光就透射而下,直照到婚礼的现场。这时的大厅也已经布置好了,地上铺了正红色地毯,正中前方摆了长方形的条桌,也铺了红绸桌布,其上放着结婚证书、美棠与我的印章和印泥等物,两边点燃了大红囍烛。

证婚人请的是时任江西省省主席的胡家凤。胡家凤因与父亲是从前北京法政大学堂的同学而相熟,出任省主席后劝父亲出来做点事,故父亲后来做了江西省的省参议员。胡家凤为人正直自持,先前任省政府秘书长的时候,因为家贫付不起“电灯费”而被电力部门以土政策剪断了电线。谁知不到一个月,胡家凤就被擢升为省主席,惊得电力部门连夜接通电线登门道歉,事情在全南昌传为笑谈,大家也都敬重主席的清廉。

客人们陆陆续续都到了,有两百余众。按礼,新郎官应该亲自去接证婚人。而这时胡家凤的专车也到了,我便上车,车辆往省政府驶去。省政府也许是前朝遗留下的府台衙门,陈旧而透着幽雅之气。未几,胡家凤便从厅中走出,着一身淡黄褐色的中山装。汽车缓缓开去旅社,因路上时有人群想围观一下省主席的真容,开不快。及至下车,父亲和亲友们已在门口迎接。随着证婚人的到来,现场的气氛又掀起一个小小高潮。

美棠和我这时并肩立于台下,她披一袭洁白婚纱,我着一身淡黄军装。那是当时军人里流行的美式卡其布军便服。两位傧相——大峥表弟和大忻表妹立在我俩身边,此刻也是光彩照人。证婚人立于前方中央,右侧站着父亲作主婚人,左侧站着婚礼司仪。我还记得司仪喊:“请证婚人致辞!”胡家凤便从衣袋里拿出发言稿,原来都是四字一句的祝词,全是文言词句,念了有三五分钟,可惜我俩都没听懂。接着司仪又喊:“请主婚人致辞!”父亲因是律师,口才好,他不用发言稿即兴讲,倒讲了有近一刻钟。以后便是“新郎新娘向证婚人鞠躬”“新郎新娘在结婚证书上盖章”,乃告礼成。

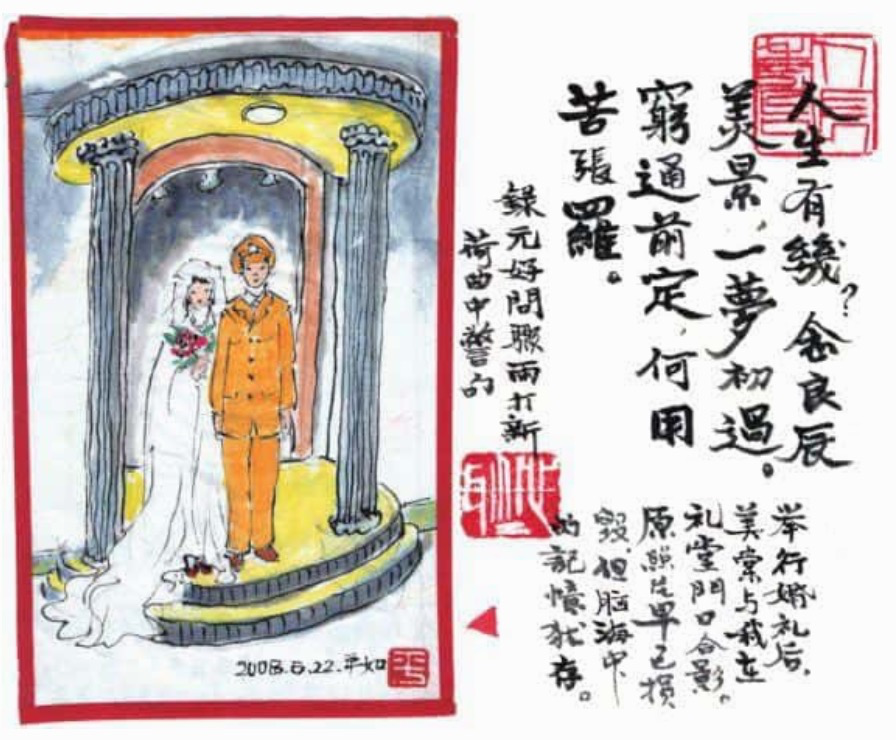

我们在江西大旅社大厅门口的入口处拍结婚照。这个门口并不十分宽大,呈扇形,四级台阶,两侧各有一根爱奥尼柱,檐亦扇形有纹饰。六十年来人世沉浮如飘萍无定,这张相片也散失在岁月里,然而回想起当日拍照时的情境,当时的光线怎样伏上这一檐一柱,至今历历眼前。

吃罢酒席,众人回到陈家桥。到了晚间,我俩的新房里挤满了宾客。闹新房开始了。美棠和我坐在床沿,听候大家“出题目”。众人有的要我们交代谈恋爱经过,有的则跟着逗笑取乐。这些都好应付。最难搞的要算罗家的大姐夫罗镜清——图中穿格子长袍的瘦高个子。我的大哥也热烈参与其中——图中光头穿蓝色长袍的那个,只不过,他不是来闹,而是来帮我解围的。罗镜清每回提出难缠的问题,我大哥便站出来缓冲和调停,帮助我们顺利过关。

新房外的客厅里,则是我的四位中学同学。他们约好了今晚通宵打麻将,应该也正快活得很呢。

夜深,洞房也闹完了,岳父母一家要返回江西大旅社住宿,美棠则留在陈家桥。美棠八岁的弟弟爱堂则大哭大闹着不肯离开姐姐,也要留在陈家桥和姐姐在一起。众人哄了好久方把他劝走了。

婚后一天,岳父母一家返临川,美棠与我一早去送行。又过数日,姨姐将我与美棠、弟弟与弟媳丽珍叫到一起。在一间小房间里,她当着众人面拿出两个包裹,说这些是我母亲的遗物,她已经代为保管太久,如今终于一家人齐整,又都成了家,可以正式交还给我们了。一共是一斤黄金,我与弟弟各拿半斤。还有两箱衣物。美棠觉得我们不会在南昌久留,便只拣了一件母亲的羊皮袍子。那是一件新制的皮袍,外面为浅绿色的绸缎,里面的羊毛雪白,都有寸余长。其余都留给了丽珍。让人抱憾的是,其中还有母亲一个小小的白布包袱,内中是她一生所写的诗词手稿,也有些是我替她誊抄的。她小心翼翼包好后,包袱角上还用一根细的蓝色布带扎好。我把它放在衣箱里,因为行李太多,便把这只箱子运回南城,以为那里是老家,最安全。却未料我们此番离开南昌,竟再无机会回南城。世事更迭,母亲一生的诗稿最终未能留下片纸只字,此事令我悔恨至今。

聚散苦匆匆,此恨无穷。二○○八年,我独自一人回到了江西大旅社。大旅社的门前因为曾打响南昌起义的第一枪,如今已成为南昌起义纪念馆。建筑格局也多有变化。昔日宽敞开放的大厅现在改为方形封闭的中式堂屋,厅前的花木依旧,只是当年的花台不再。玻璃天窗已拆毁,唯阳光朗照的庭前,仍是当年携手处。

本文节选自