这些哲学家,简直就是金句小王子

独家抢先看

深读第92期 ,读书的时候,我们经常会迷恋于一些“金句”,以至于经常会摘抄上满满一笔记本。

哲学畅销书作家丹尼尔 · 克莱恩也是这样的一个人,他偶然翻出了一个本子,里面记满了哲学名言短句。他记这本笔记的原因,是希望从那些伟大的哲学家身上寻找到一些启迪,让自己明白如何才能更好地生活。

然而,哲学家们各执一词,有的说人生是悲观的,有的说生活就要及时行乐,还有的说人类的生命不值一提。

所以,哲学金句真的可以指导人生吗?我们从丹尼尔 · 克莱恩的笔记本里,摘出了4个哲学金句,以及4段他的解读。

生命的意义是什么?金句或许并不万能,重要的是,如何像哲学家一样思考。

“莫因渴望你没有的,而错过你已拥有的;

要知道,你现在拥有的,也曾是你渴望的。”

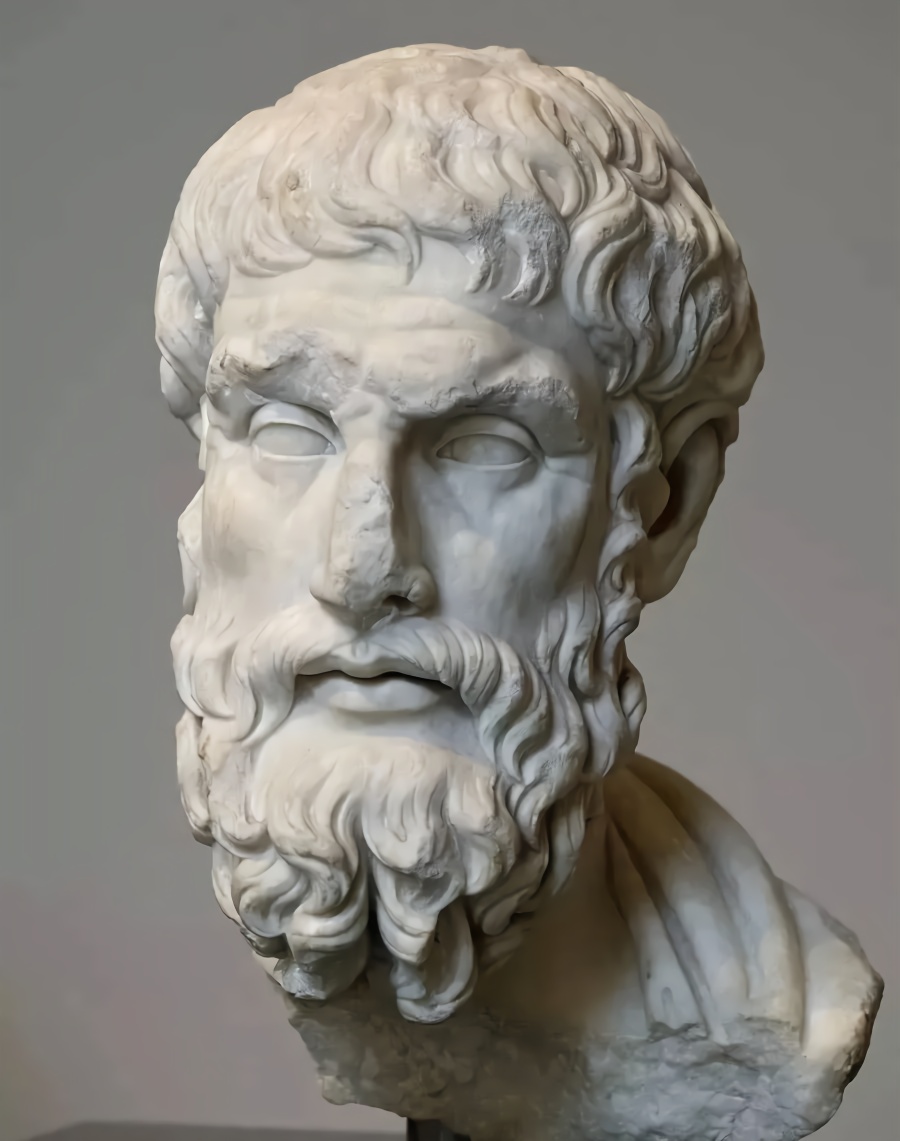

伊壁鸠鲁(前341—前270)

希腊哲学家

享乐主义者

这是我在那本破旧的“金句”笔记本中记下的第一条。与享乐主义的情投意合,从我发觉它其实是一种久负盛名的哲学,而非某个以自我为中心的年轻人的白日梦的那一刻,便开始了。不过即使在当时,我也一定意识到了自己从来都是个谨小慎微的人。我很想痛痛快快地去玩,可又不希望玩得太过火。因为那样太吓人了。大概这就是我与伊壁鸠鲁心有戚戚焉的原因:他是个谨慎的享乐主义者。

△ 伊壁鸠鲁雕像

在这则格言中,伊壁鸠鲁想要表达相互关联的两个论点:首先,欲求我们现在没有的东西,会削弱甚至抵消我们对现在已拥有之物的感激;其次,花点儿时间思考一下我们真的得到某种自己现在想要的东西的后果,就会发现那只会使我们原地踏步——开始渴望别的东西。所以,总的教训是:享受当下——花开堪折直须折。

……

人之所以会堕入欲望的陷阱,是因为我们尊崇的完美主义在暗中作祟。我们深信,完美是高贵人格的标志,所以才会逼着孩子成为完美主义者。但是,完美主义的结果却是,我们总在寻找让自己或者自己的产品变得更好的途径。我以前认识一个成功的画家,她跟我说,在画廊看到自己的作品时,她总是在关注不足之处,总想着哪个地方本来可以画得更好。伊壁鸠鲁是对的:这种思考方式保准可以让人尝到永不满足的滋味。

……

虽然我一般不会因为渴望更多而忽略当下,但却会因为经常幻想接下来要发生什么而远离现实。我现在才意识到,自己这一生有太多时间都花在了思考“接下来干什么”的问题上。比如吃晚饭时,我会想饭后准备读哪本书或者看哪部电影,却根本没注意细心咀嚼嘴里那美味的土豆泥。

事实上,我的人生主旨一直就是“接下来干什么”。小时候,我老是想着长大以后生活会是什么样;再后来,又会想大学毕业之后我要怎么活。凡此种种。就这样,我把自己的生活稀释到了寡淡无味,就如拉尔夫 · 瓦尔多 · 爱默生曾写到的:“我们总在为活着做准备,却没有真正生活过。”

“对宇宙而言,人的生命并不比一只牡蛎更重要。”

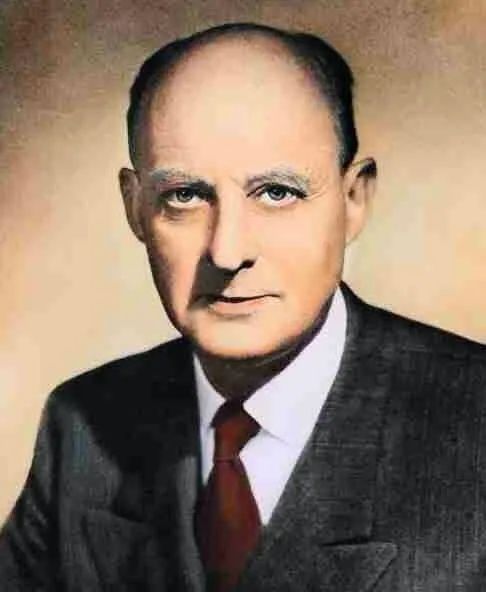

大卫 · 休谟(1711—1776)

英国哲学家

经验主义者

像休谟这种惯于怀疑的哲学家说出这句牡蛎的训令时,心情不会是这种暖乎乎、毛茸茸的感觉。我怀疑他说的更可能是这种意思:“宇宙是如此浩瀚,我们每个人却如此渺小,生命那么短暂,而时光却永恒流逝,所以或许我们每个人的生命并不如我们以为的那样重要。事实上,我们的生命与牡蛎的更为相像。”

△ 大卫 · 休谟画像

乍一看,这绝对不是什么让人如沐春风的提醒。它的内涵是,在宇宙的衬托下,我们普通人的生活是那么微不足道,以至于完全失去了意义。而且,休谟还把我们说糊涂了:如果宇宙是在依照什么宏伟计划运行的话,那我们仅仅是这个庞大机器里的小齿轮而已;但是,如果宇宙中的一切都随机无序的话,我们的生命也是随机的,而且跟小虾米一样无足轻重。

我和太太弗莱克从意大利去希腊本土时,曾在科孚岛上停留过数日。那是一次叫我永生难忘的经历。弗莱克一直都钟情于那些人迹罕至的历史遗迹,那次她想去看一位在9世纪时曾统治过小亚细亚的君主的墓葬。我们坐公交车到了岛内某个偏僻的地区后,司机让我们下了车。路边有一片古老的棕榈树林子,一条崎岖不平的路延绵着指向远方。我们几乎蹒跚跋涉了一小时,才最终看到它:一座矮小倾颓的石堆墓,墓边的牌子上用希腊语和英语写着墓主,一个曾经统治过当时文明世界很大一块地盘的皇帝的名字,几个希拉斯啤酒瓶横七竖八地躺在边上。就这么多。看来通过纪念物获得永生的结果也不过如此。这位伟大国王的一生最终变得如此渺小,让我感到既难过又略欣喜,不过更多的还是一种卑微感。

这块小牌子一下子叫我想起了雪莱那篇让人颇感酸楚的十四行诗《奥西曼达斯》。这首诗是他在埃及沙漠里看到那位曾不可一世的拉美西斯二世的一尊塑像时写下的。诗的最后六行是:

看那石座上刻着字句:

“我是万王之王,奥西曼达斯;

功业盖物,强者折服!”

此外,荡然无物:

废墟四周,唯余黄沙莽莽,

寂寞荒凉,伸展四方。

但是,看待这个关于牡蛎的谜团还有另一种方式,那就是美国流行哲学学派之一的“美好人生”派理论家们采用的角度。(好吧,其实没有什么正规学派叫这个名字,不过这并不妨碍我这么考虑。)根据这个理论,我们渺小的人生可以造成巨大的连锁效应。

就如二级天使克拉伦斯 · 奥德伯蒂展示的那样,来看看假若乔治 · 贝利没有活过的话,贝德福德瀑布城人们的生活会有多大的不同吧。有人可能没看过这个电影,《美好人生》是弗兰克 · 卡普拉导演的一部经典作品,讲的是一个叫乔治 · 贝利的男人自觉辜负了家庭和社会的期望,想要自杀,但是天使克拉伦斯纠正了他的错误看法,向他展示了如果他没有活过的话,贝德福德瀑布城将会变成什么样。情景很糟糕,原因就是乔治那些点滴的善行,曾对周围的人们产生了极大的影响。

这个观点的意思就是,即便我们跟牡蛎一样,所做的每一件小事也会造成广泛和深远的影响。

“存在先于本质。”

让-保罗 · 萨特(1905—1980)

法国哲学家

存在主义者

如果来场大比拼,用最短的话概括一整套哲学立场,萨特上面的这六个字肯定会赢——或者至少可以与乔治 · 贝克莱的“存在即被感知”打成平手。当代存在主义的基础就是建立在萨特那句话上的。

△ 萨特

而他所说的,就是人不同于物品——比如我的烤面包机,不能用他的特性来定义。烤面包机被制造出来是为了烤面包,烤面包的能力就是它的目的和本质。但是,我们人类可以创造和改变自己最根本的特性和目的,所以说人拥有某种无法更改的、决定性的本质是说不通的。首先,我们存在;然后,我们创造自己。而我的烤面包机想做也做不到这一点。

当然,萨特并不是在说我们可以自己创造我们的身体特性。我没办法让自己变高,也不能让自己在摩洛哥出生。

但那些重要的东西,那些本质上让我成为一个独立个人的特质——比如,我希望怎么生活,我要用有限的生命来做些什么,我愿意为什么献出生命——是由我来决定的。它们是人人都可争取的,我也有份儿。

……

萨特描述的,并不仅仅是指这个潜质是人类独有的,而是在规诫我们要张开双臂拥抱它,以及对由此我们会成为哪种人负起责任来。如果我们抬脚逃开人的这种能力,就等于抛弃了我们的本质存在,让自己成了一件普通物品。

萨特列出来的那些我们无意间将自己变成物品的各种行为——那些好像在表明本质先于存在的行为——让人不寒而栗。我们双肩一耸,说几句话,就把创造自己的责任推得一干二净了:“我就是这样的人”,“我抽烟是因为我有成瘾性人格——我就是这种人”,或者“我信仰的是亚伯拉罕的神,因为我妈是这么跟我说的——我的成长方式就是这样的”。另一种逃避的方式是,将我们的本质天性等同于某个已被预先设定好的角色身份。比如,某位妻子会说:“我是别人的妻子,这就是我的身份。”当然,我们选择“妻子”的身份,是完全真实的,但要是我们认为自己已经预先被这身份决定好了——这就是我们无法更改的本质天性——我们就把自己变成了一个物品。

根据萨特所言,由于犹太—基督教的教条说,我们一出生上帝就决定了我们的本质,这是上帝的特权,所以历史地来看,我们倾向于将自己视为某种物品。不然,认为我们可以决定自己的特质,就成了一种亵渎和不敬。但是,我们一直在逃避创造自己这一责任的主因还是那么做太可怕了:如果我是自己命运的主人,结果我的命却不怎么好的话,就谁都不能怪,只能怪自己了。

归根结底,这个存在主义概念比任何其他生活哲学都更能引起我的共鸣。生命的意义不是找到的,而是自己创造的,这种观点颇合我心意。事实上,它似乎还是绝对不可或缺的。

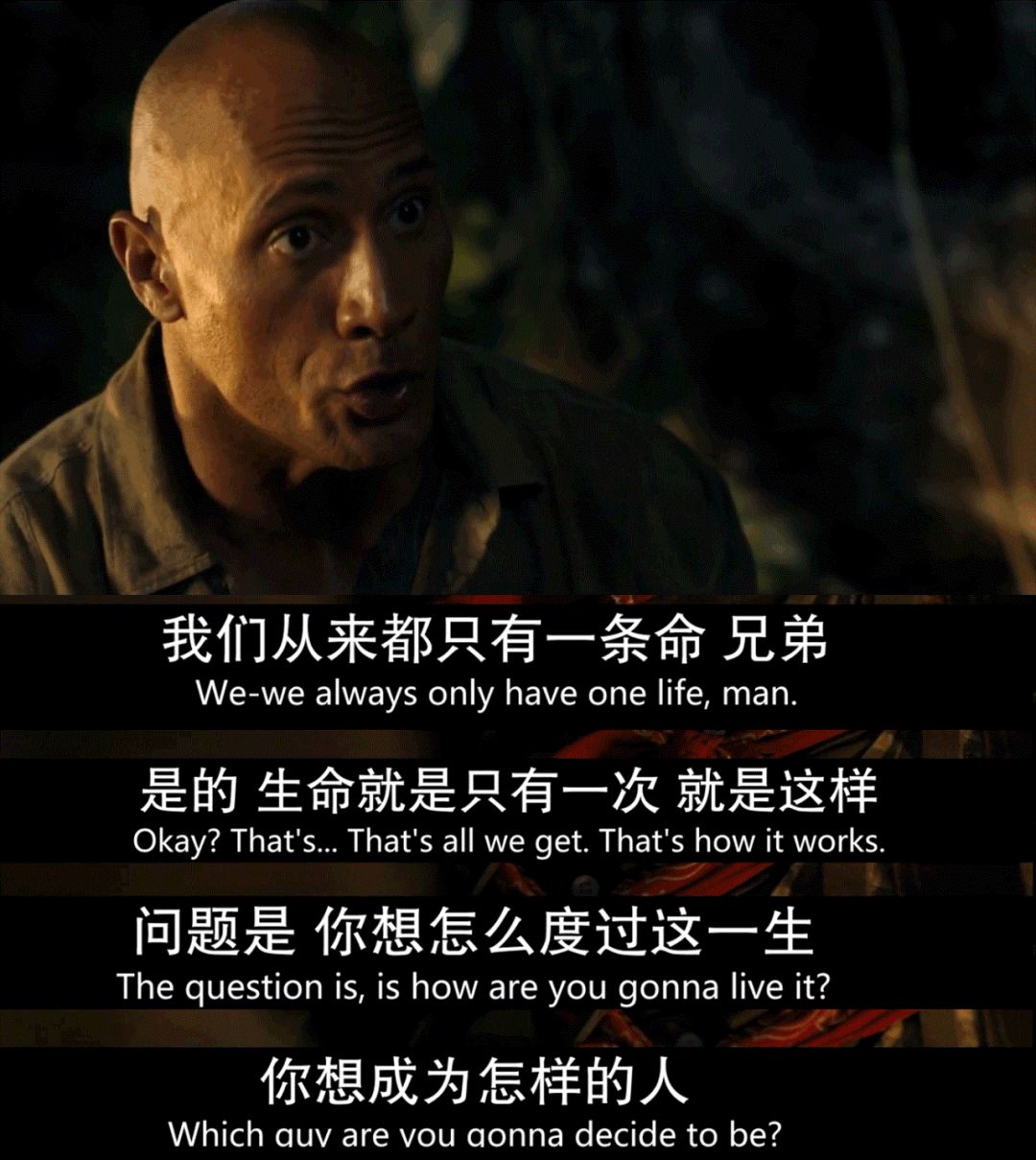

“每次我刚找到生命的意义,他们就把意思改了。”

莱茵霍尔德 · 尼布尔(1892—1971)

美国社会哲学家、神学家

基督教现实主义者

正是上面这一条,促使我在三十多岁时搁下笔、合上本子,不再抄录“金句”。这个曾经看起来雄心勃勃的事业,现在却让我倍感幼稚与徒劳。真是够了。

但是四十多年后“故地重游”时,我又再次被这些哲学家们有关如何生活的观点折服了。只是现在重新思考尼布尔的这句话,我却感到比以往更加茫然困惑——或许这正是尼布尔教授的本意吧。

△ 莱茵霍尔德 · 尼布尔

和他的神学家导师保罗 · 田立克一样,尼布尔也是从存在主义者的角度来分析人的困境的。两人提出了一个基本的问题:如果人有彻底的自由去创造自己及自己的价值观,为什么还无法摆脱自己的罪恶呢?

尼布尔说,答案就是,即便人可以苦心孤诣地思考神圣,他也无法摆脱有限的大脑思维,永远不可能全面地领悟超然的价值观念。根本而言,完全地理解罪孽,并不在我们能力所及的范围之内。我们无法从存在主义的二元性中爬出来;我们有能力去沉思人的必死性、善与恶、“生命的意义”,却永远没办法看清“大局”。我们根本没有做到这一点的禀赋。

至于在他看来什么是人的困境,尼布尔通常会表现出一点儿幽默感。他在一次布道时这样结尾道:“真是矛盾——人是万物的主宰,却也是地球上的虫子。”算不上让人拍案叫绝,但也不是很差劲的布道。

尼布尔还十分关注人在内在世界,也就是文化、社会和政治信条的世界中的位置。纳粹主义崛起之后,他开始集中研究尼采曾恨之入骨的“羊群心理”。尼布尔深入地思考了人在面对从众行为时的弱点。同尼采一样,他也认为只要我们还是文化的产物,就不可能不受其价值观念的影响。

我认为,这就是尼布尔说出“每次我刚找到生命的意义,他们就把意思改了”这句妙语时的心中所想吧。与政治信条和广告标语一样,人生哲学也会在文化中崛起和衰亡。当我回顾“金句”笔记本里那些早期的条目时,才意识到19世纪六七十年代流行的哲学对我的影响有多深刻,我几乎不加批判地接受了阿道司 · 赫胥黎和蒂莫西 · 利里的社会虚无主义与自我中心论,以及阿尔贝 · 加缪和让-保罗 · 萨特的厌倦无聊和郁郁寡欢。结果,我也毫不意外地沉湎到了某种程度的“羊群效应”中去。不过,这些思想家倒是帮助我明白了,哲学这条途径能全面周到地影响我的生活。

现在,我能听到亚当 · 菲利普斯训诫说,不要再对你的过去和随之而来的那些“假设情景”执迷不悟了。所以一言以蔽之,尼布尔的论点我已烂熟于心:现在他们随时都会改变生命的意义——再一次地改变。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”