福柯是怎么把新自由主义理解得如此错误的?

独家抢先看

在明年将由Verso出版的一本英文新书中,社会学家丹尼尔·萨莫拉(Daniel Zamora)和哲学家米切尔·迪恩(Mitchell Dean)回顾了米歇尔·福柯的后1968智识之旅,在这趟旅程中,福柯与左翼激进主义的调情让位于了他对新自由主义的迷恋。在这篇由法语网站“柜台”(Le Comptoir,取意于“咖啡馆的柜台是人民的议会”——译者注)刊发的访谈中,萨莫拉反思了20世纪70年代法国的知识分子动荡,以及福柯对此的反应如何预示了我们今天的政治世界。美国左翼杂志《雅各宾》将这篇访谈译介为英文刊出,《澎湃新闻·思想市场》栏目通过英文版将此访谈翻译成了中文,以飨读者。本篇法文版访谈的采访者为凯文·鲍加德-维克多(Kévin Boucaud-Victoire),由赛斯·阿克曼(Seth Ackerman)译成英文。

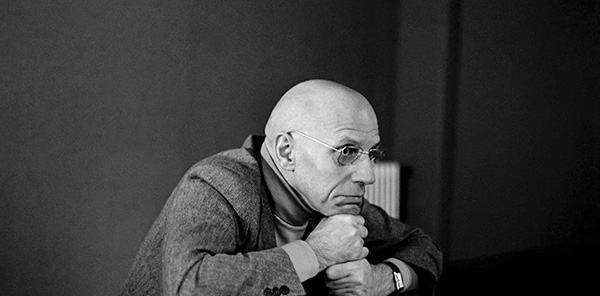

米歇尔·福柯

自称为福柯继承者的人是高度多样化的,他们的范围从左翼自由主义者到商会官员,包括社会民主主义者和法国“第二左派”(1977年由Michel Rocard提出,针对完全基于马克思主义和法国大革命雅各宾遗产的“第一左派”——译者注)的残余。我们如何解释这一点?我们该如何定位福柯?

丹尼尔·萨莫拉:

首先,我认为一些知识分子有一种有问题的习惯,即将自己的议程强加给某些哲学家。将自己置于一些智识生活的伟大形象的权威之下、使自己的想法合法化是一种常见的做法,但在福柯的情况下,它已经被推到了一个特别奇怪的程度。甚至他的作品的最基本的语境化(contextualization )在法国也很难做到。你必须问为什么,今天,关于法国知识分子史的最具刺激性的作品是由像迈克尔·贝伦特(Michael Behrent)或迈克尔·斯科特·克里斯托弗森(Michael Scott Christofferson)这样的盎格鲁撒克逊学者生产的。你也不得不想知道,为什么那些关于福柯与“新哲学家”(指的是1970年代早期和马克思主义决裂的一帮法国知识分子,他们反对当时看到的极权主义——译者注)或“第二左派”的联系的提醒,是如此难以听见(inaudible)。

这很讽刺:一个自称“现在的历史学家”的人,现在完全从他的“现在”中被抽象出来阅读和阐释。那些今天喜欢谈他的人,想要让他成为一个能够满足他们自己期望的人物。

更根本的是,我认为巨大的多样性也有一部分是福柯自己呈现自己作品的方式的结果。他从未试图建立一个思想体系或宏大的社会理论;他将自己定义为更普遍意义上的“实验者”。那些对他来说重要的文本和概念,只是作为探询时代的方式而让他感兴趣。因此,他可以称自己为“结构主义者”,他可以与“无产阶级左派的”毛主义调情,抑或后来,统领着新自由主义的观点,为了抵抗把个人分配(assign)给某种自我的概念。这就是他的著名比喻的出处,他将他的书比作我们可以任意使用的“工具箱”。但这种观点有其局限性。

概念永远不会完全独立于其诞生的背景或目的。它总是部分地成为自己建筑的囚徒。因此,我们可以对那些无休止的魔法语言(incantations)持怀疑态度,例如,将马克思和福柯融合在一些宏大的综合中,而事实上,在福柯生命的最后,他在寻求“摆脱马克思主义”。对于那些试图让福柯成为一个敌视新自由主义的思想家的人,事情也是如此。

福柯对新自由主义的分析有何贡献?

丹尼尔·萨莫拉:

他的分析非常引人注目,因为它代表了将新自由主义作为一种集体思想进行密切研究的第一次尝试(之一)——研究将新自由主义联合起来的事物,以及它内部共存的巨大差异。我们经常忘记弗里德曼和哈耶克之间存在的智识鸿沟。但直到20世纪90年代才出现了更多关于新自由主义思想史和分析的研究。因此,福柯是最早对其主要概念和思想进行有趣阐释的人之一。

特别是,他将它与古典自由主义区别开来,因为它不是一种“自由放任”的形式,而是相反,它是一种市场建构的积极的政治。并非一头是国家的领域,另一头是市场力量的自由博弈。福柯非常正确地指出,对于奥地利新自由主义者来说,十九世纪经济自由主义的失败使他们将自己的学说看作是一个积极和认真地建构市场的学说,市场这个实体绝不是自然的。他在讲座中解释说,市场——或者说纯粹的竞争,既然这就是市场的本质——只有在被积极的治理术(governmentality)制造出来时,才会出现。

他的分析中另一个有趣的元素是——这里主要指美国的新自由主义——他认为这种新自由主义心理(mentality)是“环境的”(environmental)。它不是为了生产主体性,而是通过在个人的经济环境方面采取措施,来刺激个人以某种方式行事。他在讲座中说,新自由主义作为一种“环境技术”,预示着“在规范纪律制度方面的大规模退出”。福柯观察到,对于像加里·贝克尔(Gary Becker)这样的人,应该通过采取经济激励措施来处理犯罪,而不是通过构建一个罪犯的主体性。在新自由主义观点中,罪犯仅仅是那些成本-收益计算使他们倾向于犯罪的人。

因此,经济行动的目标应该是改变这些变量,以便“最优地”减少犯罪的“激励”。因此在福柯看来,新自由主义不是国家的退出,而是其服从技术的退出。它不是试图给我们分配特定的身份,只是试图对我们的环境采取措施。

对于这位现代正常化(normalization)技术的最重要思考者来说,它并非一无是处!这一分析解释了新自由主义作为20世纪70年代中期法国政府的治理术,与福柯所支持的新主体的发明之间的深层联系。福柯的态度远远不是反对,而是认为两者相得益彰。新自由主义对多元主义更加开放,似乎为少数者的实验的扩散提供了一个不那么紧缩的框架。

但所有这一切都不是对新自由主义的批评,而是使其理性(rationality)易于理解。在这一点上,美国新自由主义之父加里·贝克尔发现自己与福柯对自己文本的分析完全一致,这一点非常重要。批判新自由主义意味着不去反映它自身的形象,相反,是去解构它为自己建立的神话。

福柯对新自由主义的分析似乎刻意忽略了1973年开始的皮诺切特经验,以及忽略了这种“治理术”可以适应于威权主义的事实。这看起来令人感到奇怪地去历史化(ahistorical)。

丹尼尔·萨莫拉:

实际上,这是福柯的一个慎重选择。撒切尔和里根当时尚未掌权,但你已经可以看到保守的特征,这些特征将成为他们政治胜利的特征。福柯很熟悉里根的政治,后者当时是加利福尼亚州州长,而福柯在20世纪70年代中期开始定期去加利福尼亚旅行。米尔顿·弗里德曼与1964年总统大选中极端保守的共和党人巴里·戈德华特的竞选活动可能也没有逃过他的注意。

我确实认为他的分析是有历史语境的,但更多的是在法国的背景下。要理解它,首先必须将其置于知识分子对左派和战后社会主义联盟计划(1972-1977)的日益反对的背景下。然后是“第二左派”所提出的想法在法国的发展,其核心人物是社会党的米歇尔·罗卡尔(Michel Rocard)、法国民主劳工联合会(CFDT)的皮埃尔

·

罗桑瓦龙(Pierre Rosanvallon)。所以在这种情景下,部分左派质疑左派的未来是什么,福柯并没有将新自由主义视为一个邪恶的家伙,而是正如塞尔日·奥迪耶(Serge Audier)所说的那样,他寻求一种“聪明的使用”(intelligent use),使其成为社会主义的替代品。

因此,他将新自由主义视为一种“治理术”,作为一种思考政治的方式,而不是一种经济议程。这种看待新自由主义的方式是由于在法国受到了瓦勒里·季斯卡·德斯坦(Valéry Giscard d’Estaing)政策这一特殊语境的激发。福柯看到法国新自由主义的发展与季斯卡政府一起了打破经典的“左右”之分。季斯卡与赫尔穆特·施密特的德国社民党的社会主义者们建立了良好的关系。要记得,在1976年的保守转向之前,季斯卡总统任期的特点是堕胎的合法化、囚犯探访的引入、审查的终结以及法定投票年龄的降低。因此,新自由主义并不是在左右对立的框架内被思考的,而是作为一种能够重绘政治本身的治理术被思考的。

福柯把戴高乐主义者和共产党人看作属于“社会-国家主义者”阵营,而在第二左派的术语中,季斯卡主义者和罗卡尔主义者似乎代表了一个不那么专注于国家的阵营,与国家形成鲜明对比的是市民社会和企业家精神。顺便说一句,在乔弗鲁瓦·德·拉加斯纳里(Geoffroy de Lagasnerie)或克里斯蒂安·拉瓦尔(Christian Laval)的作品中,这方面似乎完全被忽略了。福柯重建左派并审视新自由主义的努力并非发生在一个空白中,而是发生在他自己的政治语境中,特别是在与第二左派的对话中。

从这个意义上说,福柯的分析不是纯粹是理论上的吗?

丹尼尔·萨莫拉:

确实。就像拉加斯纳里在福柯的讲座中看到的那样,里面不是谴责,而是一种智识实验,这种实验的目的是质疑他的时代,而不是我们的时代。在他认为不平等和剥削问题已经基本解决、并且革命思想已经过时的情况下,问题在于个人的自治。权力不再是“被拿走”的东西;相反,在其中必须建立空间,个人可以在这个空间中重新发明自己并试验其他存在形式。他的批评主要集中在所有的服从机制:社会保障,学校教育,司法系统等。正如他引用的启蒙运动的名言:我们应该能够“不受这么多的治理(govern)”。

由于权力是无所不在的,福柯的思想并不是希望“解放”个人,而是希望增加其自主权。因此,尽管变革必须主要通过少数者实验的扩散来实现,但在权力之内,这种“环境的”新自由主义治理术可以扩大自治空间,从而摆脱“社会-国家主义”的规范(normativity)。

不仅仅是福柯这么想。在同一背景下,我们可以回想起安德烈·戈尔兹(André Gorz)关于新自由主义的观点。在《新观察家》杂志他用化名Michel Bousquet写道:“如果季斯卡主义可以放松中心的力量并为集体能动性开辟新的空间,为什么不利用它呢?”虽然季斯卡是一个新自由主义者,“但社会自由化并不必然是右翼的一个项目”,他补充道。他继续强调“在整个今天的欧洲,新自由主义者和新社会主义者之间存在交换和部分渗透”。对于戈尔兹和福柯来说,并非新自由主义代表了解决方案,但它使他们睁开眼睛看到某种前景:占领从国家手中解放出来的空间并用其他类型的经验填补。当然,他们的处方并没有完全实现,通过新自由主义政策“解放”(liberated)的空间并没有导致解放(emancipation)的政治。国家的撤离并没有导致自治空间的扩散,自治的话语悖论地将福利国家转变为一种“激活”(activation)机器,这种机器是规训性的,而不是解放性的。但这是另一个故事……

福柯不相信革命,而是相信日常的微观抵抗,以及“发明自己的生命”的需要。他认为“一个人与自己的关系”是“抵抗政治权力”的起点和终点。

丹尼尔·萨莫拉:

长期以来,福柯从未真正提出任何有关社会转型的观点。他给出了关于正常化、权力,身体规训等机制的令人眼花缭乱的描述。但总的来说,抵抗是一个巨大的缺失部分。他的主体相当被动,无法回应权力。我认为,只有在他最后的十年中,通过他对自我技术的兴趣,才开始赋予主体更多的自主权。因此,权力逐渐开始成形,作为约束技术和自我技术的融合,主体在其中构成自身。权力和抵抗现在是同一枚硬币的两面。因此,与自我的关系成为自由和自主的潜在空间,个体可以动员它来反对权力。

在这种背景下,对福柯来说,抵抗不再采取社会运动或阶级斗争的形式。正如1977年他在由皮埃尔•罗桑瓦龙(Pierre Rosanvallon)组织的一个论坛上所说的那样:“它源于个人的道德关注。”它不再是一个夺取权力或在经典意义上改变世界的问题,而是改变我们的主体性、我们与自己的关系。因此,社会模式的问题被我们应该如何生活在社会中所取代。福柯提出了一种“艺术”,一种生活的“风格化”(stylization),而不是一种政治策略。因此,改变自己可以刺激德勒兹所谓的“分子革命”,从下面改变社会。换句话说,伦理将取代政治。

在1984年6月他去世后的几十年里,这一转向的方向模棱两可。福柯把抵抗定位于与自我的关系中,这显著减小了他的社会批判的范围。矛盾的是,那些经济和政治结构变得遥不可及,恰恰是它们构成了试验“与自我的关系”的框架。关于剥削、(目前在全球范围内的)不平等分工或经济不平等的问题消失了,而且似乎完全无法通过这些“微观抵抗”接近。

实际上,在经济关系上,分散的“分子”革命可能在某种程度上带来大规模的总体效应这一观点已被证明是完全不现实的。人们甚至可以质疑这种愿景与新自由主义的关系。“不要忘记发明你的生活”,福柯在20世纪80年代初总结道。这与加里·贝克尔的命令不是非常和谐吗?我们应该成为“自我的企业家”。

最终,你的批评和穆雷·布克钦(Murray Bookchin)所谴责的“生活方式上的无政府主义”很像。

丹尼尔·萨莫拉:

布克钦绝对正确地认识到福柯的这些“个人起义”是一种无休止的游击战争,似乎总是注定要失败。或者至少,“个人起义”似乎阻止了反思如何去发明我们之存在的不同制度和组织形式。

在我看来,这种观点的主要局限在于它假设资本主义和权力依赖于在性关系、学校教育、家庭结构、专业知识、科学等方面运作的各种微观权力。例如,在这种观点中,国家似乎仅仅是一组在较小规模上起作用的关系的一个更普遍的支架(armature)。因此,颠覆资本主义和国家的战略不是通过正面攻击,而是通过在这个微观层面上行动,即在“日常生活”中行动。

因此,通过创造一个人的存在,通过创造实验空间,可以从内部改造整个社会大厦。这个想法是,资本主义本质上最终与某种形式的社会和文化组织联系在一起;为了再生产自身,它需要比如父权制的家庭组织。但历史反而表明,虽然资本主义可以动员这种结构,但它也能够容纳甚至促进其他生活方式或家庭结构。它使它们成为有待征服的绝佳市场。

当然,1968年5月的“一切都是政治性的”确实可以探询以前一直不可见的广泛的权力关系。但矛盾的是,它也伴随着集体行动的退却,现在看来似乎更像是历史性失败的象征,而不是革命的新形式。当大的宏观经济变量似乎遥不可及时,退却到与自我的关系,或语言的转变,有点像是必要的美德。

这种概念化的方式导致了各种各样的伪竞争,如哈基姆贝(Hakim Bey)的“TAZ”(Temporary Autonomous Zones,临时自治区),在一个别致的艺术画廊中的“发生”(happening)可以构成一个“暂时”的自治空间。或者我们可以想到所有仍然非常受欢迎的替代消费形式,它们通过个人伦理来拯救我们免受灾难。

你是否同意让-克洛德·米歇阿(Jean-Claude Michéa)所说的:福柯是哈耶克、弗里德曼和加里贝克尔的文化补充?

丹尼尔·萨莫拉:

我要说的是,除了“补充”哈耶克和弗里德曼之外,福柯的问题在于他隐含地接受了他们对市场的再现(representation):对于少数者实验是一个较少规范、较少强制和更宽容的空间。弗里德曼总是喜欢说“投票箱在没有一致意见的情况下产生控制“,而“市场在没有控制的情况下产生一致意见”。在他看来,市场的定义代表了一种比政治审议更民主的机制,因为它保护了个人的多元喜好。

我认为福柯间接帮助传播了这种错误的二分法。我并不是说我们应该放弃反对某种正常化或强制的斗争,正如福柯所说的那样,艺术“没有受到那么多的治理”。的确战后福利国家试图再生产某种家庭模式,司法系统试图再生产某些犯罪的“轮廓”(profiles)。但根据定义,所有政治——无论是国家主义还是新自由主义——都是规范性的。对这些机制提出质疑是很好的。但这并不意味着我们可以免除规范性。如果我们决定给予每个人基本收入而不是免费医疗,我们是将一个规范性(通过某些“社会权利”定义某些主体)替换为另一个(优先考虑市场中的个人“选择”)。但是,在法国“反极权主义”的背景下,福柯通常将这种规范化机制与国家联系起来,并以这种方式,暗中将市场视为一个更容易颠覆规范性的地方。

无论福柯多么重视社会保障或司法系统等机构如何将我们分配给某种自我的概念,他完全错过了市场的规范性和强制性。在他看来,那是在主权模式上构想出来的政治,特别是通过多数者的统治,那是强制和规范的空间;而市场的非个人的和分散的信号是政治审议的诱人替代品,因为它们似乎保护了少数者的选择,通过给予他们行动的“环境”。

每种经济或制度配置都是规范性的——重要的是要弄清楚我们想要什么类型的制度。在最近的一本书中,哲学家马丁·哈格伦德(Martin Hägglund)非常正确地写道,自由并不意味着摆脱规范约束,而是自由地处理它们,改变它们,质疑它们。它是建立民主制度的能力,在这种制度中我们可以共同定义那些治理社会的规范。市场并没有提供规范性的替代方案,它只是使得规范性对那些有足够资本可以享受“选择”的人放松了控制。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”