范丽珠、陈纳|全球宗教复兴时代的到来:现状与前景

✪ 范丽珠陈纳/ 复旦大学社会学系

2015年新年的钟声刚刚敲过,1月7日在全世界的浪漫之都巴黎发生了令世人震惊的《查理周刊》事件。就在我们着手写这篇文章的时候, 2月14日下午,在安徒生童话和美人鱼的故乡哥本哈根的一家咖啡馆里发生枪击案;数小时之后当地一座犹太教堂也发生了枪击案,造成1人死亡,2人受伤。新年以来,ISIS没有停止以令人发指的暴力手段制造恐怖——两名日本人质被杀,21名在利比亚遭绑架的埃及基督教徒被斩首。一时间全世界不仅受到恐怖分子残暴手段的震撼,更不断地出现有关宗教问题的辩论。《查理周刊》枪案发生后的那个周日,巴黎举行大游行,包括法国总统、英国首相等多国政要亲自参加,行进在超过百万人参加游行队伍中,宣示团结和对恐怖的不妥协。当然有观察者指出百万人团结大游行其实无法掩盖社会裂隙,因为示威本身就暴露了人们的不安全感,特别是针对伊斯兰教的某种情绪;而一个多月后在哥本哈根一天内的两起枪击案,几乎是巴黎“查理周刊事件”的翻版。这一切似乎回应了多年前著名阿拉伯裔学者爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)在《报道伊斯兰》中所指出的那样,西方世界一直被一个名叫“伊斯兰”的幽魂苦苦纠缠。

尽管现代社会是以世俗主义为主流的时代,宗教因素在世界格局中往往被有意或无意地被放到次要位置,然而那些造成世界动荡的暴力冲突事件以及那些以弥漫形式对人们行为观念产生深切影响的“世界复魅”现象,都在不断地把宗教重新拉入人们的视线范围、令人关注宗教全球复兴的问题。研究宗教与国际关系的学者斯科特· 托马斯(Scott M. Thomas)曾对全球宗教复兴(the global resurgence of religion)现象做了以下界定:“全球宗教复兴指宗教日益具有显要性和说服力,如在个人和公共生活中日见重要的宗教信念、实践和话语,宗教或与宗教有关的人物、非国家团体、政党、社区和组织在国内政治中日益增长的作用,以及这一复兴正在产生对国际政治具有重大的影响。”

事实上,“宗教复兴”并不是一个新的话题,从上世纪末到本世纪初,全世界范围就出现了各种各样的宗教复兴现象、新兴宗教运动以及由宗教扮演重要角色的政治事件。尽管人们生活的世界仍然在经历着深刻的世俗化,不断出现的却是各式各样“去世俗化”(de-secularization)的现象。特别是在“911” 纽约世贸中心大楼爆炸案以来,现代社会深以为傲的自由主义或世俗主义在北美、欧洲等地受到了来自“伊斯兰教极端主义”毫不留情的挑战,促使宗教复兴的讨论逐渐超越了早年学者们对于某些概念模式的纠缠与争论,更多地关注于人类的生存状态以及全球化时代背负不同文化传承的族群如何找到共处基础的方式。

中国人感受到宗教复兴的现象是来自于对身边所发生的社会变迁的观察。1970年代末,伴随着经济方面的改革开放,各种各样的宗教现象逐渐显现出来,不少海内外学者的研究纷纷关注经历了几十年对传统宗教批评、乃至于以无神论教育来取代有神主义信仰的国度出现的宗教复苏和发展的状况。宗教在中国的复兴可以视为20世纪后半叶以来全球宗教复兴的一部分。当然,由于不同国家地区的历史背景、社会状况以及经济运行方式的差异,使得全球性“宗教复兴”有着相当不同的轨迹、对不同国家地区的影响特别是对于国际社会冲击的表现也很不平衡。尤其是近几十年来,由于科技发展、互联网的普及,使人们的沟通超越民族国家疆界的限制,全球化成为了人们生活的状态。因此,宗教复兴在全球化时代的发酵,导致了宗教在当代世界的存在状况越来越复杂,而很多早先对宗教现代命运解释的理论与典范都显示出无力感。

“宗教复兴”之所以成为一个令世人关注的问题,这与人们对现代社会是由世俗主义主导的普遍认知有关: 普遍的政教分离、宗教卷曲到私人领域,使得人们的生活从神圣到世俗,宗教的影响力必然衰退、乃至消亡。本文将从现代社会的世俗化特征入手,来讨论普遍的世俗化如何交织着“去世俗化”的宗教复兴现象,政教分离的现代政治结构如何无法摆脱“神”的影子,一度转入私人领域里存在的宗教如何在世俗时代逐渐地突出重围而作用于公共事务乃至国际问题;当全球化将各色人等拉近乃至比邻而处时,那些曾经被世俗主义冲刷过的宗教差异却在人群之间得以凸显并酿成新的矛盾冲突,而因各种原因出现的宗教“原教旨主义”说教不仅为新的保守势力背书,更以极端的方式征服了某些人的心灵,造成各种各样无形的壁垒,阻隔了不同人群间的尊重与交流,甚至将残酷的暴力合理化;无论是世俗化还是宗教复兴,在世界范围内从来都存在不平衡的状态,在某些学者提出要注意宗教差异导致的文明冲突之际,很多宗教领袖和知名学者聚在一起讨论发展“全球伦理”的可能。

“解魅(disenchantment) ”的世俗化时代与“去世俗化”的宗教复兴

谈宗教的复兴,要从令宗教衰落的“世俗化”开始。

“世俗化”是一个历史过程,人类社会在现代化的进程中逐渐从宗教控制中解脱出来。著名宗教社会学家Peter Berger 对此进行了生动的描述:“并不存在天使的天空,向天文学家敞开了大门,最后还迎来了宇航员的光临! ‘上帝与人’之间联系渠道如何变得既狭又小,宗教构成的神圣帷幕如何出现了四分五裂。这个新时代的思想先驱尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)为‘上帝之死’鼓与呼。”

Max Weber则指出工业化以后的现代社会进入了以物质、理性和经济为取向的“解魅(disenchantment) ”时代。作为现代社会特征的“世俗化”包括以下几个特征:政教分离--- 凯撒的归凯撒、上帝的归上帝;宗教褪除其公共性,成为私人的事务;神圣性消失,代之以理性主义。

在现代政治体制中,政教分离是一个重要的特征。尽管美国在十八世纪就建立了政教分离的国家,但值得在此一提的是十九世纪初的“拿破仑加冕”。1804年12月2日,拿破仑正式加冕为法兰西帝国皇帝,加冕大典在巴黎圣母院大教堂举行。拿破仑从天主教圣地梵地冈“请”来了年迈的教皇“庇护七世”,当教皇拿起皇冠正要以神圣的名义给拿破仑加冕时,这位35岁的欧洲征服者突然将皇冠从教皇手中拿了过来,径直放在了自己的头上。如此撇开教皇,自我加冕的举动,不仅高度象征性地挑战了君权神授的传统,而且为政教分离的现代世俗化政治提供了依据。

政教分离的实行,有助于人类在社会生活方面摆脱教会和传统宗教的控制,获得个人的相对自由。在工业化时代,人类借助于科学与技术的进步,成功地创造出以人为主导的现代社会。人们生活的世界越来越少受宗教组织控制,从出生到坟墓的生命过程,宗教仪式更多地作为点缀。贝拉(Bellah)﹑赵文词(Madsen)等人对美国社会宗教现象的研究中﹐论证了现代社会世俗化的走向是宗教“私人化”(privatization of religion)的特征﹐这种私人化体现在两方面:一方面他们在美国信众中发现﹐在现代化过程中宗教失去了正统地位﹐“宗教一旦失去正统地位﹐往往就成了‘私人领域’的一部分﹐而私人化正是美国宗教演变的一个方面。”另一方面﹐他们发现大多数美国人认为﹐宗教是不同于任何有组织的思想渗入的个人信仰﹐“教会并不等同于宗教﹐因为宗教有超越个人和地方教会的意义。”

耐人寻味的是,尽管现代社会的特征之一是世俗化的实现,然而世俗化的相关理论:现代世界宗教将无栖身之地、也不再被人们需要的预言,却被宗教存在与发展的事实证明是错误的。著名宗教社会学家赵文词(Richard Madsen)最近跟我们分享了他对目前世界宗教状况的看法时,就指出了充满矛盾的宗教现象:“令世界范围内诸多知识分子惊讶的是,宗教信仰与实践并没有在高度组织性的现代世界死去,而是以很多不同方式成长和发展;同时,宗教也没有仅囿于私人领域---- 很多宗教承担着公共的角色。有时,宗教的这种过分自我中心会导致对他者的暴力;当然宗教也会产生关爱他人的公益行为。”

在现代资本主义日益发达的今日﹐宗教在不同的地区﹑不同社会以不同的形式表现出来。比如,有学者研究发现,五十年代的美国新宗教雨后春笋般涌现的时候,甚至被描述为“有神信仰的爆发”(rush hour for gods)。根据美国国务院2008年关于美国宗教自由情况的调查数据显示,其人口的78.4%是基督教徒(包括基督新教、天主教、东正教、摩门教和其他宗派)。俄罗斯在苏联解体之后也出现了东正教的全面复兴。在2008年的复活节期间,普京、梅德韦杰夫都向俄罗斯的东正教居民发出了祝贺信,在信中都谈到了“回归传统”的问题。普京这样写道:复活节表明“对于我们的人民来说,父辈的传统、精神财富和理想是何等的重要。”数十年来,基督教福音主义(Evangelical Protestantism)则实现了全球性的扩张,进入到那些原本没有统一宗教的国家和地区中,引起了当地社会文化的很多变化。

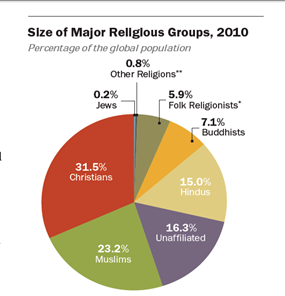

根据皮尤研究所(Pew Research Center)2012年底的报告,通过超过230个国家和地区有关“宗教和公共生活”的研究发现,在全球69亿人口中58亿人(84%)(成人和孩子)有各自的宗教归属。在全世界约四分之三(73%)人口生活的国度中,都有某种宗教信仰的群体占其国家人口的大多数。

主要宗教在世界人口中的比例(2010年)

人类生存的境遇与宗教在现代社会存在之可能

事实上,无论现代社会中的人们在生活方式上与传统时代有多么大的差别,其生活的基本宗教情调并没有彻底失去。现代生活的社会条件并没有在本质上产生全新的人类﹐社会变迁和文化变迁丝毫没有从根本上改变人类生活的宗教本性。科学技术的发展,可以通过照明系统驱除夜的黑暗,但并不意味着黑夜的永远消失。显然,宗教对于人类生存境遇之重要性,已经体现在现代人的生活状态中。人类如何面对生存环境之困,不受时代的限制:怎样应对死亡,怎样理解悲剧和英雄性格,怎样确定忠诚和责任,怎样拯救灵魂,怎样认识爱情与牺牲,怎样学会怜悯同情,怎样处理兽性与人性的矛盾,怎样平衡本能冲动与服从社会约束。比如,近年来美国一些年轻的犹太妇女致力于从传统犹太信仰中获得意义的运动。这些出身于世俗化犹太家庭的女性,认为美国社会主流的世俗价值不能为其生活提供充分依据,于是转向了犹太教的正统派。尽管该教派规定了严格的性别角色和社会制约,但是她们却从中发现了一个完整的意义系统,获得了生命价值的体验。我们的研究也发现,很多中国人重新认识到传统文化的价值以及对生活和命运理解的助益,比如天、命、缘分、报应、善等等。

在世俗主义盛行的现代生活中,各种各样宗教性的仪式活动也有助于人类表达对生命意义的追求。2008年汶川地震发生后,中国各种媒体上很快都出现了“天佑中华”的标题;地震后的第七天,举行了全国的默哀悼念仪式。2013年5月12日,在美国印第安纳州的Wabash College举行了该年度的毕业典礼。这个学院号称是非宗教的大学,校园中有一个没有任何宗教符号的会堂,学校在这个会堂举行重要的仪式活动。就是这样一个非宗教性大学的毕业典礼,是以向神祈福(invocation)开始,以向神谢恩(benediction)结束。

在各种文化中,宗教信仰和实践提供了自我认识的框架和自我定义的标准,宗教仪式与世俗世界彼此之间相辅相成,有时已经内化为一体。当然,由于现代社会中个人与社会密切的关联性,使得个人的宗教选择既出于信仰自由,同时又要受社会规范的制约,有时则难免出现超出私人领域冲击公共规制的现象。这就是吉尔茨(Clifford Geertz)所揭示的,宗教传统在今天不仅依然具有为民众提供终极价值的功能,而且已经变得“不再是个人的问题、不再是私人的事情,而是一个集体的、甚或是政治的问题。”这就意味着,现代社会的世俗主义在某些时候会与个人的宗教偏好产生冲突。

近年来,不断出现私人宗教行为与官方规定冲突的案例。土耳其是实行政教分离的国家,禁止女学生在校园内戴传统的面纱,而某些年轻女性以戴头巾来表达其对伊斯兰教信仰的忠诚,引发了全国性的争论。直到2008年6月,土耳其立法机构大国民议会裁决在国内的大学佩带面纱违反宪法规定的世俗化原则。类似的情形也发生在法国,2011年法国推出一项法律,禁止在公共场合佩戴穆斯林面纱。然而,还是有一些穆斯林的妇女坚持戴面纱上街。2013年7月18日,在巴黎郊区特拉佩斯的警察要求对一名戴面纱的穆斯林妇女进行身份检查后,引发了该地连续两晚发生骚乱,造成数十辆汽车被毁,一名14岁的少年受伤,至少10人被捕。

现代社会以前所未有的速度改变这个世界的同时,也给人们带来越来越多的困惑。于是,出现了针对现代化的反抗运动,以抵制那些他们所面临的不断扩张的现代(西方)文化。在反现代化的浪潮中,带有宗教色彩的“原教旨主义”扩展到世界范围,其反社会的特征使其不合作性和不包容性表现得非常突出,那种源于人类动物性本能的暴力性格透过某些宗教组织和信仰的坚守得以呈现于世人面前。当然需要指出的是,并非所有的宗教保守派都是原教旨主义;并非所有的原教旨主义者都是宗教信徒;并非所有的原教旨主义的信徒都支持恐怖主义;并非所有的军事恐怖主义者都受到来自宗教信仰的驱动。

宗教的两个面向:和平与暴力

人们对社会现象的认识常常会流于片面、甚至受制于刻板印象,对于宗教的认识也难免会出现同样的情况,尤其是宗教既以社会组织的形态而存在,同时又与千百万信众情感认知的自我意识相关。作为社会组织,宗教发展出其制度性架构,同时又为民众提供心灵慰藉与价值归属,其领袖的魅力性、教条信仰的超越性又使其具有世俗性组织难以相媲的影响力及不证自明的绝对性。更何况,来自亚伯拉罕传统的基督教、犹太教和伊斯兰教,都有信仰教条与组织界限,其天堂的大门只为那些本教内的信徒们敞开。人们往往会根据个人偏好或者自己所属宗教组织的信仰来对其他宗教进行判断,某些宗教信徒更会根据自己的信仰来批评甚至敌视其他的宗教。比如,无神论者会否认神的存在;有些中国的知识分子认为那些拜佛祈福的念头与做法是迷信;相信“人之初、性本善”的中国老妇人,会认为无论信什么教都是教人向善,等等。于是,人们会发现,尽管那些宗教崇拜的对象(如上帝)具有超越时间的永恒性,宗教向往的境界是永久的和平,然而,人类生活的现实与理想却有巨大的差距。

《论人》的作者卡西勒(Ernst Cassirer)一针见血地指陈了这种矛盾的根本症结之所在:

“宗教始终是一个谜,不只在理论的意义上是这样并且在伦理的意义上也是这样。它充斥了理论的二律背反和伦理的矛盾。它允诺我们一种与自然、与人、与超自然的力量、与神之间的沟通,而其结果却正相反。在它具体外现的时候,它正成为了人间最深的纷争不和、和最狂热的斗争的泉源。宗教声称得到了绝对的真理;但它的历史,却是一部错误和异端的历史。宗教给予我们以一个超越世界的允诺和远景,远超过了我们人类经验的限界,但它依然是人类的,并且太人类化了。”

政教分离的世俗主义,通过限制教会的影响以得到天下太平的想法受到了现实生活中各种类型冲突与暴力的挑战。宗教在当今世界的惹眼之处在于,其影响不仅仅在宗教场所和信众之间,更在很多非宗教场合。比如,已经持续了一年多的乌克兰东部动乱问题,除了不断在新闻中出现的美国、欧盟与俄国之间的博弈,也涉及到宗教的因素---即亲俄的东正教势力与亲西方的天主教势力之间的争斗。2014年7月8日爆发了新一轮巴以冲突,在冲突进行了50天后,以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯已同意埃及提出的方案,从格林威治时间8月26日16时开始在加沙实施无限期停火。在这场冲突中,士兵们受到的教育则是,敌人侮辱、亵渎了我们的神,要求助于神的支持,惩罚这些人。

哲学家泰勒(Charles Taylor)指出,当今整个世界面临的主要威胁是来自于“类别型暴力”(categorical violence),这指的是某一特定的群体为了所从属的团体之利益,以暴力直接对抗人类,它是不细致区别对象的,不以那些有过特别罪行的罪犯为目标,而是将某些特定群体视为该当羞辱或死亡的对象。“类别型暴力”经常通过把敌人描绘为低等人、或公害之源,它并不考虑妥协让步的可行性问题,相反,通过冒犯其受羞辱群体的神圣记忆、价值和物品等等仪式性符号行为,以达到深深地羞辱敌人的效果。在现代社会,“类别型暴力”始终得到宗教和世俗意识形态的支持,宗教甚至已经成为其主要的集中点。宗教制度因此被视为暴力之源和犯罪者,因为现代社会宗教传统鼓动以暴力反对异教徒并为之辩解,为使用暴力提供合法性。

史学家提醒我们,暴力是许多前轴心时代宗教的特征,相互对立的神分别代表了善恶的力量,其在宇宙间的争斗影响着人类的命运。从宗教的这个视角来看,人类生存状况是对立的诸神之间持续争斗的结果,并将不断地反映这种争斗。在历史上,特别是欧洲中世纪宗教,纷争不断并伴随着刀光剑影的屠杀。十六世纪,当新教从天主教分裂出来,各教派仍纷争不断,乃至战争频繁。人类的战争活动,以及供奉牺牲的仪式活动,都被视为是在这些原始力量之间恢复平衡的努力。

的确,人类具有动物般的残暴性,但这只是人类诸多特征中的一个方面。人类同时还是拥有语言与文化的动物、有智慧的动物、有创造力和同情心的动物。纵观人类历史,宗教既是暴力的煽动者又是反对侵略行径的和平倡导者。在后现代的今天,仍然频频见到宗教和暴力破坏性地连接在一起。放眼世界,国际的恐怖主义和民族国家内部的不同种族之间的残杀时时会得到宗教教义的鼓动甚至辩护。然而,同样在今天的世界上我们见到在很多宗教传统中的虔诚信徒们行动起来—有时候冒着个人的风险— 谴责暴力并为了和平的实现而奔走。评论家、犹太教的拉比Jeremy Milgrom 这样说过:“我精神生活的一大痛楚是意识到,根据犹太教的历史根源,一个人可以极易地造出一套说法,令暴力持续存在……在过去120年以色列国的追求与暴力活动(直接的和结构性的)难以分开,这就给予暴力以本土和国际的合理性(文化暴力),我一直为理解这一现象而感到困扰。”Milgrom本人和当代其他犹太群体宗教与世俗成员一样,竭力地努力实现重建圣经传统中的和平、和解和希望,以此作为对全世界的馈赠。

全球化时代的文明冲突与全球伦理之可能

全球化已经不可阻挡地席卷了全世界。这首先表现在经济领域的全球性关联,市场经济在全球的扩张,正如当·布朗宁(Don Browning)描述的那样--- “通过毫无约束的资本、跨国性劳动力的流动以及国家之间自由贸易的形式,资本主义得以全球性的传播。”另一方面是互联网信息技术的发展,使得资本流通与信息沟通愈发便捷,超越了传统疆界的限制。今天,我们所观察到的宗教复兴现象具有了全球化时代的很多特色——某些方面恰好是对全球化的反应。

首先,各国之间的政治、经济、文化联系日益紧密的同时,更明确地凸显出各个国家和地区之间的不平衡,这不仅反映在发展的速度,更反映在对现代化、世俗主义等价值的认知。

必须承认,所谓现代社会的世俗主义是欧美(基督教国家)资本主义发展经验的结果,由于西方社会在语言和文化方面的强势而演绎成为一种普遍的趋势。即使如此,就如同现代化在全世界发展的不平衡状态而出现了发达国家、发展中国家和欠发达国家一样,在世俗化问题上,各个国家采取的策略也有很大的不同。尽管目前大多数国家都采取了政教分离的架构,还是有一些国家依然是政教合一的体制,有些政教分离国家的政党也有浓厚的宗教背景。需要认识到,政与教不是那么容易分离的,即使在政教分离已经写进宪法的美国,总统就职宣誓还是把手放在基督教的《圣经》上。

在前现代的历史上,宗教渗透到人类社会的方方面面,包括经济、政治、军事、艺术以及民众的社会生活,不但世俗化无法在短时间内真正根除宗教的影响,现代社会的价值体系、福利制度以及社会化方式都带着宗教的色彩或继承了传统宗教的智慧,这就是贝拉所谓的“第二伦理语言”。而在今天,“原教旨主义”的出现一方面吸引了某些担心世俗主义价值将会摧毁其固有的生存方式的信徒,另一方面也吸引了某些致力于挽救现代道德危机、期望宗教道德责任复兴的人群;在现代化过程中失意的群体、失败的国家往往从宗教那里寻求动员的力量以及在强国面前得到自我存在的证明。

第二,全球性人口流动,带来了宗教人口结构的变化。人口流动和宗教发展不是一个新的问题,传统上,伴随西方国家在非洲、美洲和亚洲等广大地区的殖民主义运动,使得基督教超越了地域限制成为世界性宗教。而从20世纪下半叶开始来自亚非拉人口向欧美国家的大规模移民,也改变了全球文化和宗教的流向。超出意料的情况就发生在世俗化的欧洲,当大量的新移民从中东、北非等地区进入欧洲国家以后,这些国家寄希望通过文化“大熔炉”来同化外来移民的想法遭遇到了挑战。在除去东欧的欧洲主要国家中,现在有几十万、甚至数百万在文化、宗教及语言传统上完全不同的新移民,他们多数已经成为移入国的公民。显然,关于欧洲是世俗化的说法今天需要调整了,因为也许不少基督教教堂的信众仍在减少,但是不能忽略欧洲很多国家有越来越多新建的清真寺和虔诚地在清真寺祈祷的人口。

第三,现代化的世俗主义强调的普世价值,诸如自由、民主和平等,但是多元文化共存的现实令以西方文明为主导的普世价值受到挑战。显然,当全球化拉近来自不同文化、语言、宗教以及历史传统的人群,通过互联网瞬间传播的超越地域的各种信息,会使某些小事情惹出大事端的机率越来越频繁。围绕着普世价值出现了矛盾的现象:某些属于私人领域的宗教行为往往与某些公共政策相冲突,比如戴头巾的事件;某些个人自由表达会冒犯其他人认为具有神圣性的东西,比如用漫画来讽刺宗教领袖。

冷战结束之后,亨廷顿以“文明冲突论”警示世人,强调文明、族裔认同意识在未来世界事务中将扮演推波助澜的角色,凸显宗教信仰、文化传统所导致的称霸与反霸冲突将日益尖锐化。“9. 11” 事件发生后,“文明冲突论”更是不断地被人们论及。早于亨氏的“文明冲突论”,社会学家沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)在其世界体系理论中揭示了,产生于16世纪欧洲的资本主义世界体系本来就是一种特殊文明,但随着资本主义世界体系在全球范围的扩张,这种“特殊文明”通过社会科学和意识形态被逐渐普遍化,并且在普遍化的过程中异化为一种维护“中心”利益的意识形态工具,其实质就是实现中心国家文明模式的普遍化,最终导致世界性的文明冲突。因此,需要反思的是一种单一的发展模式如何被普遍化,成为当今世界不能挑战的意识形态,而并不在于渲染不同文明、宗教传统之间的所谓“冲突”。

显然,由多元的、具有差异性的文明参与的全球化过程,本身就造成了当代文明内部的一种矛盾和张力。任何一种文化中都有其认定的、受到宗教支持的“天经地义”的价值,这里难有优劣之分,然而在全球化的语境下,这些天经地义的价值又往往具有相对性。

“没有宗教间的和平就不会有国家间的和平,没有宗教间的对话就不会有宗教间的和平。”在著名的天主教神学家、思想家孔汉斯(Hans Kung)的倡议下,从1993年世界宗教议会开始,在世界各地进行了一场全球伦理的讨论。当时,世界主要宗教的代表,如基督教、伊斯兰教、佛教各方面的宗教学者聚集在一起讨论,以期找寻建构全球伦理宣言的基石:如果有全球社群的出现,地球村的出现,什么样的伦理够得上是全球伦理?在1993年世界宗教议会上发表的《通向全球伦理宣言》,宣言表述了这样的信念:没有宗教之间的和平就不会有世界的和平,共通于各精神传统的并不是对于上帝的信仰,而是对于Humanum(Humanity,人性、人道)的关注。宣言指出,在每一个宗教传统都可以找到同一个原理的不同表达:

“经历数千年,在人类许多宗教与伦理传统之中都可以找到下列原理,并不断维持下去,即‘己所不欲,勿施于人’,或者用积极方式来表达‘己之所欲,施之于人。’这应该是通于生活的所有领域——家庭与社区、种族、国家与宗教的不可取消的、无条件的规范。”

有关“全球伦理”的倡议,获得了有识之士的应和。如今世界变成了地球村,多元主义流行,它的意涵已不只限于西方,而扩展到对于世界文明的反省。在不同精神传统的激荡之下,人的心智已不可能再囿于旧的藩篱之内。全世界在一种休戚相关、祸福与共的状态中。而在资源有限、充斥了信仰和族群之间的冲突、大量毁灭性的武器的威胁之下,史威德勒感到了前所未有的迫切感,因而作出了“对话或死亡”的呼号。

全球伦理在中国的宗教学者和其他知识分子之中得到了广泛的关注。“全球伦理宣言”成为几个全国性学术研讨会的主题。2001年,“中国传统伦理与世界伦理研讨会”采取“求同存异”的原则来回应宣言提出的方针。以中国儒学为关注点,讨论以“和而不同”作为现代政治共存与文化发展的基础。另外,中国传统思想认同“有容乃大的美德”以及“宽容中和”。这些信念支持着全球和谐与国际和平所依赖的宽容精神。尽管儒家的宗教性地位尚未得到广泛认可,但是中国学者普遍对“全球伦理”表示乐观的关注,并相信全球伦理可以令世界避免文明冲突。特别是由孔汉斯倡导的全球伦理的基本原则恰恰来自于儒家的智慧:“己所不欲,勿施于人”的和平原则以及“己欲立而立人,己欲达而达人”的人道原则,反映了中国古代智慧的现代适应性。

全球化的浪潮带来了日益频繁的跨文化交流,而每个个体必然带着特定文化的固有价值,而这些价值往往是受到有形和无形的宗教信仰的塑造。我们今天对不同宗教传统的文化认识,是地球村时代必须做的功课,所以对不同宗教价值进行文化性研究显得格外的重要。宗教传统的神圣符号系统“结合成一个民族的精神——其生活的情调、特征与素质,其道德和审美风格的模式,以及他们的世界观——他们所认为的事物真正存在方式的图景,他们最完善的秩序观”。只有在彼此了解、互相尊重并欣赏的基础上,我们才能够实现费孝通先生当年提出来的,“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的设想,为了人类能够生活在一个“和而不同”的世界中。

本文刊于《文化纵横》2015年4月号,注释从略。图片来自网络。版权所有,欢迎个人分享,媒体转载请回复文化纵横杂志微信号(whzh_21bcr)获得许可。