你今天所用的网络流行语,可能都来自游戏黑话

独家抢先看

1996年,创造流行语的是春晚的赵丽蓉老师。

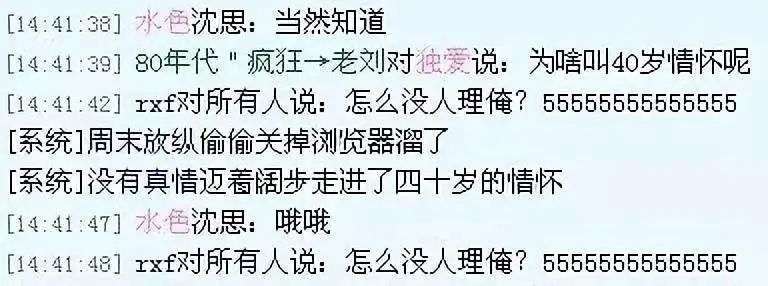

2003年,创造流行语的是网页聊天室里的那些上网冲浪的人。

而在2005年后,创造流行语的则是游戏里的那些玩家们。

这么说你可能没什么实感,但你应该在上网的时候看到过“白给(游戏中未给团队做丝毫贡献就死了)”“WDNMD(在对抗类游戏里激情式辱骂)”“我柜子动了,我不玩了(在恐怖游戏里战略性害怕)”。

这些流行语都是由《CS:GO》的社区创造并发扬光大的。

《CS:GO》知名主播茄子,造梗鬼才,上面的网络流行语都和他有关。

而你更熟悉的“1”“666”“g”,

这些词儿的流传则与MOBA类游戏(如《英雄联盟》和《王者荣耀》)的火热脱不开干系。

还有那些与运势有关的“非酋(指运气差的玩家)”“欧皇(指运气好的玩家)”“海豹(指运气好还爱炫耀的玩家)”,

它们最开始都是各种抽卡类手游的玩家社群所使用的暗语。

许多从网络游戏里派生出的热词还不止一种意思。

比如“?”。

一个符号,多重表意。

它可表疑问,如果你《英雄联盟》里的队友做了个令人费解的拉胯操作,你可以发个“?”。

也可表嘲讽,比如你打《王者荣耀》,自己半血,反杀敌方三名英雄,在对面无能狂怒时,你可以发个“?”。

还可表喊话,比如你只是想要叫一下你兄弟,问问这货最近在忙啥,有没有空再拿起手机跟你玩上两把,那你同样可以给他发个“?”。

在今天,可以说游戏里各种热词,已经渗透进了人们生活的方方面面。

然而你可能有所不知,在一开始,这些热词仅仅只是属于一个小圈子的专用黑话,而至于它们是如何出圈儿,又是怎样扩散到互联网的每个角落,这就要从30年前开始说起了。

20世纪90年代,那时大家玩的主要还都是游戏厅里的街机。

而如果一个人想去组一个放学后的街机局,他就会找到自己的三五好友,问:“放学后搓两盘?”

“搓”,是那个时代的玩家们的经典黑话,一个只属于特定小圈子的热词。

因为当时街机厅里最流行的,都是像《街霸》和《铁拳》这样的格斗游戏。

这类游戏,对抗性强,胜负明确,非常适合热血上涌、渴望与人战斗的青春期少年们。

所以对局一开始,少年们便猛砸街机上AB键,狂搓可怜的摇杆,宣泄着自己的旺盛战意,仿佛只要自己搓得够快,就能打出漂亮的连招,只要自己搓得够猛,就能搓光对方的血条。

“搓两盘”这个暗语便这样被玩家们创造了出来,并成了那个年代玩家之间独特的默契。

它代表着一种一较高下的盛邀,是那个年代善意的挑战书,如果有人找你放学后“搓两盘”,这便意味着他对你认可——你是他的劲敌,亦是他的朋友。

跨过千禧年,家用电脑和宽带的普及让MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)开始风靡。

这些游戏本身有着更重的社交属性,自然也催生出了一大批新兴的词语,像是PK、开挂、秒杀、刷、大招等等。

今天,这些都成了司空见惯的老词儿,但在当年,它们很多都是网游玩家所缔造的新语。

2005年时,PK还是个新词

像“秒杀”最开始的意思是“在极短的时间内杀死敌人或被敌人杀死”,“开挂”是指“有人在网游里使用了作弊器”,而“刷”则是指“玩家要通过反复做某件事来获得奖励”。

得益于互联网的风靡和玩家群体惊人的创造力,很快,这些黑话所使用的语境,就从网游的世界走进了现实生活的方方面面。

10多年前大热的《超级女声》,就让“PK”这个词为大众所熟知并使用

并且,虽然这些词都诞生于网络游戏的语境,但和街机时代的“搓”一样,它们也在虚拟的游戏空间里传递着玩家真实的感情。

一个开挂的混蛋能让所有玩家同仇敌忾伸张正义,而刷副本则是检验你与朋友默契的最佳时机。

用一句话概括就是:“什么,工会里的兄弟跟一个红名PK,让这个红名一个大招给秒杀了?这红名是开挂了吧!等着,我刷完这个副本就去给你报仇!”

是的,在当年,这些词汇确实承载了许多段美好的“赛博兄弟情”。

然而很快,这种兄弟情就消失了。

进入21世纪的第二个十年,电子竞技逐步取代了MMORPG,成为网游玩家的新宠。

相对于“一玩玩一天”“在游戏里过日子”的MMORPG,电子竞技的节奏更快,对抗性更强,而将玩家聚集在一起的,也不再是志同道合的工会,而是机器算法的随机匹配。

之前在《传奇》里,一场全服参与的国战要打整整一晚,如今,一局《英雄联盟》所花的时间通常不超过40分钟。

在这样高压的游戏体验下,玩家别说组织语言和情绪了,连正常交流都相当困难。

但即便这样,充满了创造力的玩家群体还是在这种高压的游戏节奏下,构造了属于他们这个时代的游戏黑话,大体上讲,这些黑话有以下两个特点。

1. 精简化

游戏的黑话以文字为基础,开始了进一步的简化。

像是开始游戏就只发个“g”,同意就只打个“1”,好就是数字“6”,想表达赞许就发个“666”。

可以想象,在50年后,如果有一个网络文化史的学者,看到了这套由数字、字母与标点符号所构成的交流系统,那他大概会将其当作某种密码来进行研究。

2. 阴阳化

部分游戏的黑话开始变得更具有攻击性,更加阴阳怪气。

这里举一个最典型的例子:“GG”。

GG是“GOOD GAME”的缩写,最早出现在20世纪90年代,局域网对战游戏的聊天框内,表“打得不错”之意。

当时,在一局比赛结束后,不论胜负,对战双方都会互发“GG”,称赞对手在比赛中的表现,相当有绅士风度。

然而今天在一些游戏里,“GG”却变成了一种胜利者嘲讽。

如果你在一局比赛后发个“GG”,约等于在射击游戏里干掉敌人后狂做tea Bag(在击杀敌人后,跑到他的尸体上不断地蹲起),活脱脱骑脸羞辱。

而当交流开始变得精简,当嘲讽开始变得频繁时,网络游戏的聊天窗里便酝酿出了一股莫名的戾气。

像是在MOBA里本来很普通的单挑SOLO 1V1,这两年就被广泛地称为父子局,仿佛玩家不但要在游戏上分出胜负,还要在伦理上占尽便宜。

而那些在团队游戏里技术较差的玩家,也从过去的“菜”变成了今天的“小学生”,仿佛游戏玩得烂就是一种心理不成熟的表现。

难怪总有人说,今天在游戏里聊天的话语都显得冷冰冰的。

但实际上,在今天的互联网文化中,你依然能发现一些带有温度的流行语。

比如开黑就是一个很好的例子。

开黑,指在你玩游戏的时候,可以与队友进行面对面交流或语音交流。

开黑是我们这个时代的“搓两盘”,是一种玩家之间感情的延续。

“今晚开黑。”

这四个字言简意赅,却信息量爆炸,它代表着一个电子竞技之夜,一系列精彩的胜负,以及,一群与你奋战到天明的兄弟。

还有数字“1”,它的意思不止是一个简单的“同意”,而是一种玩家之间的默契。

在激烈的对局中,

你发个“1?”,

队友回个“1”。

这便是只属于你们两个人的心有灵犀。

从最开始的“搓两把”到之后的“PK”,再到今天的“开黑”;

从最开始的善意,到之后的戾气,再到今天的感情延续;

从最开始一小撮人使用的私域黑话,到今天所有人都在使用的大众热词。

变化的,是不同时期的网络游戏流行语,不变的,是这些年间玩家通过游戏所建立的感情。

我们开始发现,游戏不但是一种单纯的娱乐,它也是一台流行热词的制造机,更是一种无数人用来沟通感情的有效途径。

因为游戏,早已不仅仅只是游戏了。

它可以成为两代人之间沟通的桥梁。

一位NGA上的老哥用游戏来带娃

也能让一些特别的玩家发现更多生活的美好。

《长空暗影》是一款腾讯专门为盲人所设计的听觉游戏,利用声音的交互,让盲人也能体验到空战游戏的乐趣。

甚至也能让那些已经逝去的人,在赛博的世界里复活。

《魔兽世界》里就专门有一个用来致敬漫画大师斯坦·李的角色,让老爷子在艾泽拉斯的世界里再活一次。

只要用心去发现,你就能看到游戏的更多侧面——它不再仅仅是一种新兴的媒介,它已经成为我们生活的一部分。

就像下面腾讯游戏的这个视频所反映的那样。

游戏,跨越了空间,成为异地情侣之间用来沟通的纽带。

游戏,跨越了时间,成为同寝兄弟之间追忆青春的信标。

游戏,跨越了文化,成为不同民族之间共同分享的快乐。

是的,在今天,越来越多的玩家开始发现,游戏逐渐成了他们与其他人建立连接的方式。通过电脑的键鼠与手机的触摸屏,在虚拟的数字空间里,人与人的交汇生成了一段段新的故事。

变化的,是故事发生的场景;不变的,是人与人之间的感情。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”