数万张流落的家庭老照片里,藏着中国人怎样的共同记忆?

独家抢先看

在你家中是否曾有过一本老相册,里面夹着父母结婚时穿着军装、戴着红花的合照,你刚满月时裹得严严实实、眉心点着红点的“玉照”,或者小学毕业时一起大喊着“茄子”、你却不小心闭了眼的集体照?照片里人物的五官可能有些模糊,一些拍摄日期和照相馆的名字却印得清清楚楚。每张照片都能带出一段旧事。

后来老家拆迁、乔迁新居,或是长辈过世、收拾旧物。你换上了智能手机,所有色彩鲜艳、像素清晰的照片都老老实实躺在手机里供你随时分享翻阅,你不再记得家中那本泛黄的相册。

那些曾经承载着人们珍贵记忆的老照片都去了哪里?比我们小时候的照片更老一点的照片呢?

2000年,时任《中国青年报》摄影记者和图片编辑的晋永权注意到了那些黑白老照片。他在逛旧货市场时,发现这些照片散落在地摊上,几块钱一沓,任人挑选。这让把摄影作为艺术、把影像视为作品的晋永权深感讶异,他不由得思考起日常家庭图像的命运与意义,也开始在出差间隙跑遍全国各地的旧货市场、旧书摊,对这些老照片展开收集。

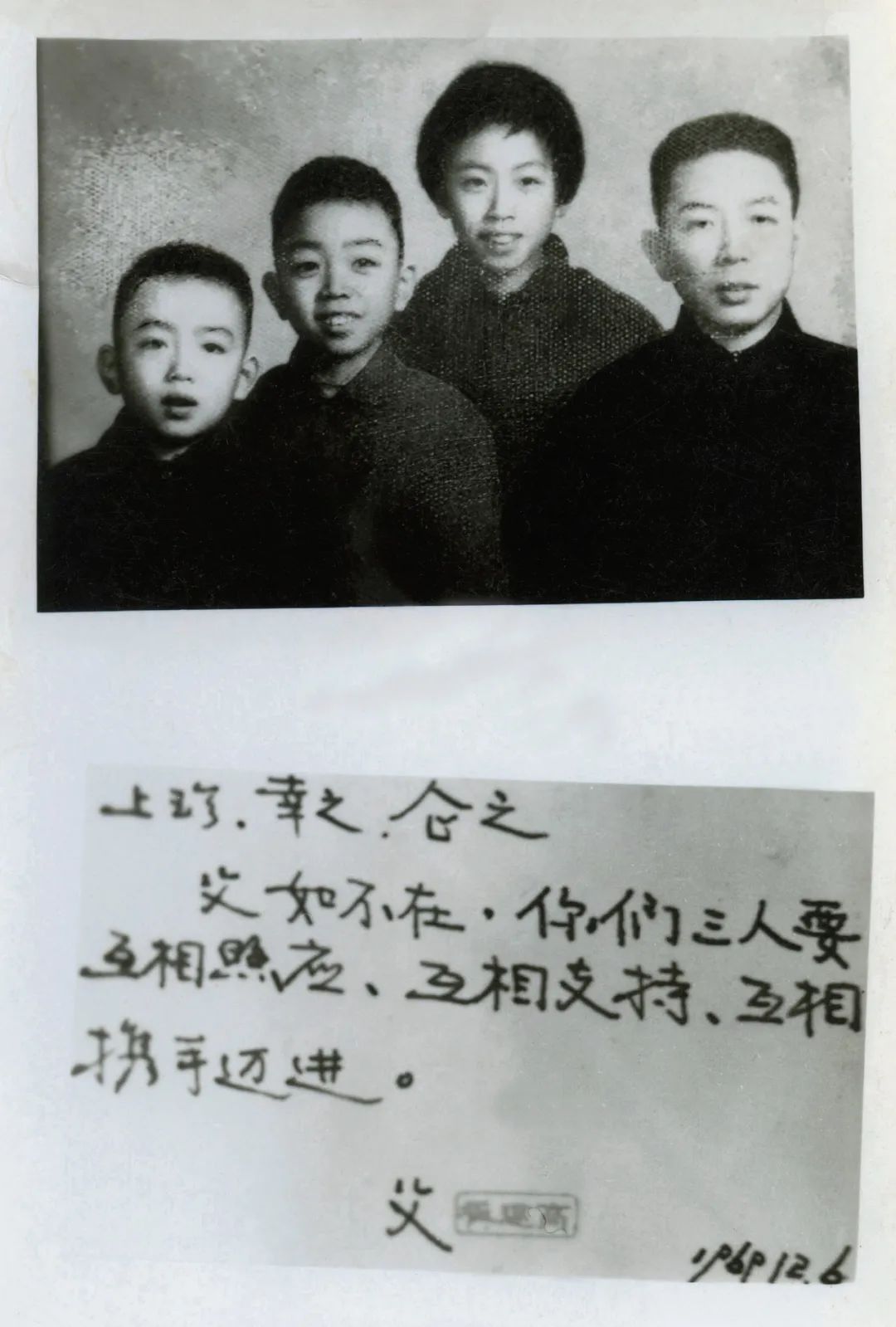

《佚名照》“照相馆里·家庭合影”:家庭合照相对忠实地呈现了历史语境中的家庭及个体样貌,在拍照时成员大多经过了显而易见的装扮、打理。

如今,距离晋永权收藏第一张老照片已经过去二十年,他的“藏品”数量也已逾三万张。在这过程中,这些拍摄时间、拍摄地点和拍摄人物都不明的佚名照片,逐渐脱离了原先具体的拍摄场景,在他面前展现出一个由图像语言搭建、自有其规律和内涵的丰富世界。

这两年,晋永权从这三万多张照片中挑选出了1500余张,组成了《佚名照》一书,并于2020年出版。在这本书中,他试图归纳这个图像世界的特征与边界,寻找其时中国人日常照相行为中的社会与历史逻辑,还原出专属于20世纪下半叶普通人的公共记忆与精神世界。

近日,新京报记者采访了晋永权,和他聊了聊《佚名照》背后的照片收藏故事、图像研究逻辑以及他对当下照相行为的看法。

《佚名照:20世纪下半叶中国人的日常生活图像》,世纪文景|上海人民出版社,2020年10月版

晋永权,曾任中国青年报摄影部主任、中国摄影出版社常务副总编辑、《中国摄影》杂志主编,现为《大众摄影》杂志主编。著有《出三峡记》《江河移民》《沙与水》《红旗照相馆:1956—1959年的中国摄影争辩》《合家欢:20世纪50—80年代的民间相片》《每一声快门都忧伤》等。

采写 丨肖舒妍

01

收藏的开始:

一次巨大的冒险

新京报:你的老照片收藏延续了多长时间?

晋永权:从2000年就开始了。2000年是新世纪的开端,是一个契机。我从20世纪90年代起参加工作,就感受到比较重的世纪末怀旧情绪。体现在图像方面,人们用照片回忆过去、见证历史,在当时是特别主流的方式。当然故事总有讲不下去的时候,怀旧更是阶段性的集体情绪,在新世纪我们如何看待旧的东西?我开始思考这个问题,有意无意地关注着这些老照片。

《佚名照》“照相馆里·爱人同志”:当时的男女合影,具有神圣性,既是彼此关系的确认,又是对世人的宣誓。

新京报:你是怎么开始老照片的收藏的?

晋永权:当时丝毫没有收藏的意识,只是到一些旧书摊、旧货市场买书时,看到摊子上这些照片,内心非常惊讶。这些日常照片,比如家庭照片、朋友合照,对于每个人来说都曾经是非常珍贵的回忆。当年认认真真梳妆打扮、花了钱隆重拍摄的照片,为什么都扔在地摊上,还卖得特别便宜?日常照片的命运难道就是如此吗?

我是图片编辑、摄影记者,当时也刚刚工作,一心想学国外的大师和经典,努力拍摄可以称之为“作品”的图片,觉得说不定以后会流芳百世。但随着看到越来越多旧书摊上廉价的老照片,无名无姓、价格低廉,照片上的人物却大多郑重其事,我感到不小的打击。事实上,这些默默无闻的图像才是图像生产中的绝大部分,而无名无姓的照片又是绝大部分中的绝大部分。

作为一个记者,我当时出差比较多,全国各地跑。我到哪儿都会去当地的旧货市场转转,这些老照片也看得越来越多,渐渐就萌生了买一些的想法。

新京报:你挑选照片的时候有什么标准吗?

晋永权:最初就是一个文绉绉的图片编辑的标准:拍得好看,情绪饱满,构图完整,有作品相的,当然最好还是有文字记录的;另外就是个人趣味:年轻漂亮的女性照片更容易进入我的视野。

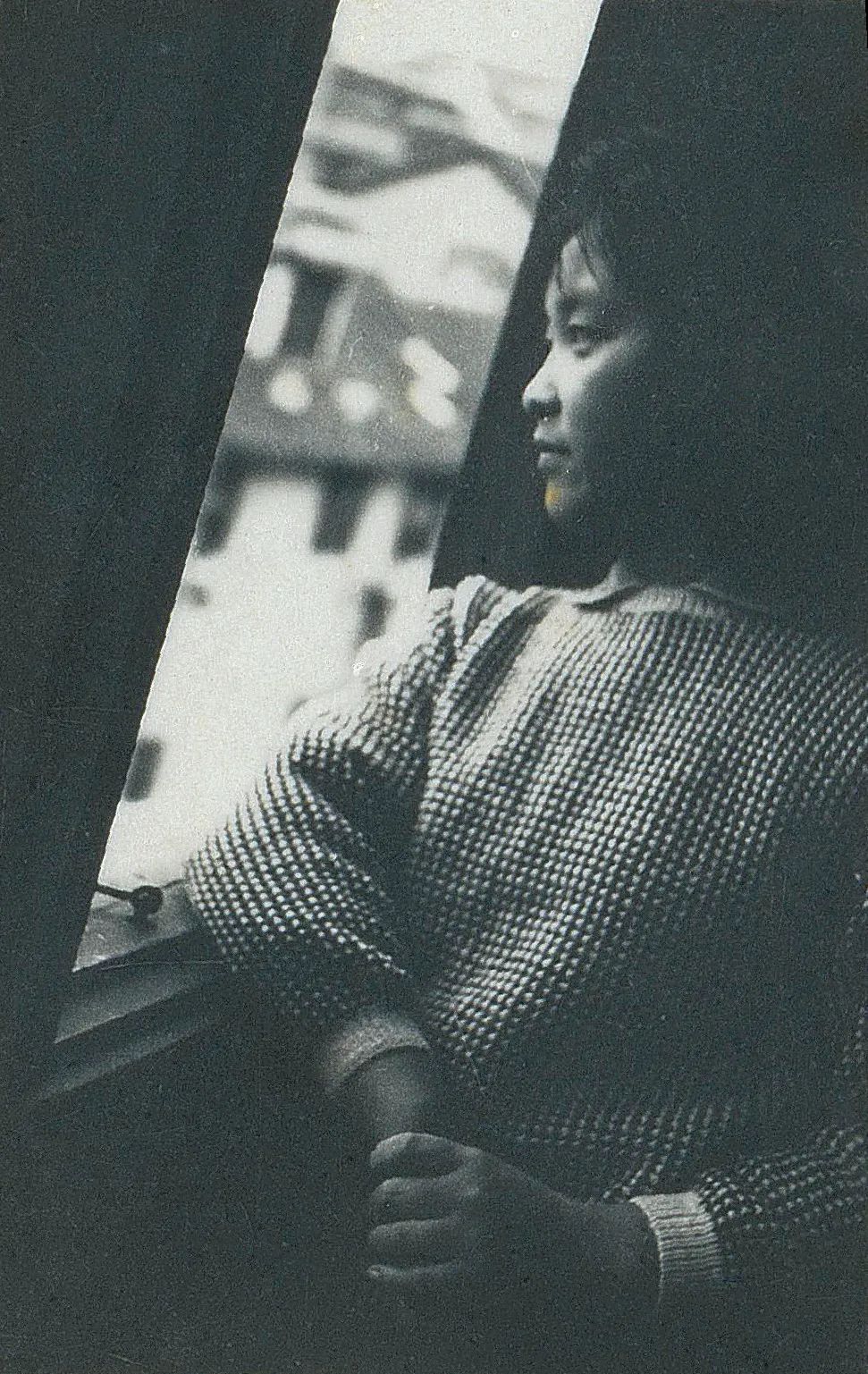

《佚名照》中的女性照片,年轻的女性照片总是更能吸引作者的注意力。

但是看得越来越多之后,我发现这些照片的类型状态太难以把握了。它们既有来自家庭、个体的独特元素,又有与家庭无关的共同特性和巨大差异。我从最初的兴奋新奇,逐渐变得茫然无措——普通人的日常图像真的无边无际,恐怕没有人能从总体上去分类、解析。况且真的有人能全面地掌握这些材料吗?

这让我意识到,要么严肃对待这些老照片,要么再也不沾了。

如今回过头看,当时完全想不明白这些照片有什么价值。脱离日常、脱离原有的主人以后,这些银盐照片的命运要么是化成纸浆、回收银盐,要么就是扔进垃圾堆。他们跟我的职业追求,特别是摄影新闻的专业主义理想又有什么关系呢?它们不是经典,摄影者没有名气,拍的又不是名人,也没有文字说明,数量还无边无际。所有标识都指向相反的方向,为什么我还要去做这么一件事?这对我的职业、我的专业技能又有什么助益?

但,恰恰是这些挥之不去的疑问,让我无论走到哪里,都会带着问题去关注这些无名无姓的人的日常照片。也正是这一漫长的社会科学田野调查方式的图像观看与收集过程,使我逐渐产生了新的标准。

《佚名照》“照相馆里·爱人同志”。

新京报:那你是从什么时候真正开始有意识、有标准收藏老照片的?

晋永权:真正有意识从事这项收藏工作,要到十年以后的2010年。

2009年,我完成了《红旗照相馆:1956—1959年的中国摄影争辩》。这本书探讨了新闻宣传摄影的生产机制、传播路径以及从业者的人生命运,这让我意识到在新闻宣传领域“历史的规定性”的巨大力量。我做记者时,总觉得自己就像一个手持长矛的勇士一样,向这个世界开火进攻;但当我成为摄影部主任之后,发现自己身处一个巨大的框架之中,需要谨慎地建构、守护一些规则。

当时写完这本书后,我的内心充满一种惶惑和不确定感:一直以来你孜孜以求地追索图像的价值和意义,可是新闻摄影、宣传摄影难道就是唯一的图像吗?在新闻摄影之外是否还有别的世界存在?

我隐隐约约感觉到不对,甚至做过这样的梦:我正和人聊摄影,聊得天花乱坠,突然见到一本巨大的书,里面所有的图像我似乎都很熟悉,但事实上又一点都不熟。我想这与我原来追求的确定性有关,比如我知道某位大师,知道他有某个代表作,甚至知道他的故事、他的思想。可是现在,有另外一种图像让我恍惚,对于它我一无所知,但它又像巨大的阴影始终萦绕在我身边。

我那时想,这可能和过去十年里我孜孜矻矻大量浏览旧照片有关,它们在我心中形成了印记。

我最早去旧货市场,看到那些买家,一个两个都鬼鬼祟祟的,勾着腰,低着头,蹲着在摊子上到处扒拉、来回摩挲,为了一点小钱讨价还价。不像我,看着装帧精美的经典新书,有些甚至是外文版本,要几百块钱一本,感觉完全不同。以我的身份,怎么能看得上那种旧书摊边上的人?结果某一天,我发现自己也成了其中一员,而且比他们好像有过之而无不及。

回到那种惶惑与不确定感,对所谓经典图像拆解以后产生的心绪,反过来促使我认定了“日常图像”的价值。我开始关注这类图像中的“绝大部分”:没有文字记录、人物无名无姓、也无拍摄时间地点、不知由谁拍摄、由谁拥有的老照片。

探讨这个“绝大部分”,自然是有价值的。但这将是一次巨大的冒险,甚至可能不会有什么结果。

《佚名照》中的女性照片。

新京报:为什么说这是一次巨大的冒险?

晋永权:一来日常图像无边无际,你怎么把握它?从研究材料的角度看,长时间大量的浏览非常重要。我从早期接触这些图像,在旧货市场翻看寻找,到现在将近二十年的时间,做了扎实的影像田野调查。如果对这类图像的阅读量、浏览量较少,很难完成这样的特征分类,总结将是偏颇的。

其次,关于日常照片、家庭照片的研究非常多,国内外专家学者都有涉猎。但在我看来,过往的图像研究一直在寻找用文字来解释图像的路径,但是图像有其自身的价值逻辑体系。走一条抛开文字、只从图像自身出发来解读的路,对当时的我来说,的确是一个巨大的冒险。

02

影像世界的建构:

让照片为自己说话

新京报:你想过为这些老照片寻找失主吗?听说你还拒绝了别人提供线索。

晋永权:这些照片的大量出现,肯定要追溯它们的背景。它们的流落,并非是经历了大规模的战争或其他自然灾害,而是中国社会改革开放以来,急剧的城市化进程带来的大规模迁徙所造成的。流动促成搬迁,搬家就要遗弃一些东西,而老照片就是其中之一。

《佚名照》“分离”:无论是被拥有者或继承人遗弃的佚名照,还是这些照片本身被切割、被撕毁、被付之一炬的命运,无不宣告了20世纪下半叶日常生活中诸多影像类型的式微或终结。

这样一个大背景本身就是对过往老照片叙述模式的反动。以往的老照片叙事,人们总是会挑选一张看起来很体面的照片,借此炫耀家庭或祖辈的经济、社会地位。这种叙述模式,在我看来是遇到了一种表述的危机。我不再对照片上人物具体的命运感兴趣,而想探求作为群体的大量影像,在怎样的历史背景下呈现出那样的状态。

萨特有这样一句话,说单独讲一张照片的故事是一回事,把所有照片放到一起看待、找出它们的共性是另外一回事。所有个体的命运,在具体呈现千差万别的同时,背后又有着相似的特性。

这些日常图像是“照相”建构起来的世界,与现实世界有关,但却是另外一个世界。现实世界中个体的命运当然有值得追索的故事,但我的兴趣不是去现实世界中找到和图像相对应的东西,而是一头扎进图像的世界里,看看它有什么结构、什么特征。

新京报:所以你努力地在图像建构起来的平行世界中寻找规律,为它们归纳分类?你是怎么为这些庞杂的照片找到边界的?

晋永权:这个架构非常难以形成。起初,我只是隐隐约约感觉到它是另外一个用照相行为建构起来的世界。但是这个世界很庞杂、很琐碎,我一开始所能做的只是努力探索它的边界,就像一个考古工作者。

这个边界在哪里呢?第一是时间边界。由于历史原因,我能见到的照片基本上都是1949年以后的。1949年之前的各类图像,因为年代久远,时移世改等原因,已经大量消失了。

《佚名照》。

第二是物质边界。1949年之后的黑白照片有它特殊的工艺和拍摄要求。在那个年代,照相相当于一种仪式,有经济条件和物质条件的限制,因此非常慎重。当傻瓜相机拍摄的彩色负片大量普及时,人们就已经进入另一种状态,不拿照相太当一回事了。结合物质材料,时间大约就截止到20世纪90年代初。

而恰恰是在这个阶段,中国社会经历了集体生产制度的建立和瓦解,是一个很完整的阶段,也足够丰富。在此之后的图像就呈现了新的面貌。确定边界之后,我才能下手具体分析它的架构、形成、类别和特征。

新京报:之后的分类又是怎么形成的?你在书中提到了表演性、模仿性、实用性、符号性、互图性这几个特性。

《佚名照》“日常生活影像的特征·实用性”:照相是记录婚礼仪式的重要环节。

晋永权:架构、分类完成以后,最困难的就是在此基础上总结出这一时期日常生活中照片的特征来,需要将具象的图像语言抽象为总体性的特征。比如日常照片的实用性。新闻照片一般不讲实用性,而日常照片的追求不一样。实用性是照相行为中最为一般的特征,不同的历史时期都存在,只是表现的程度不同而已。

《佚名照》“日常生活影像的特征·表演性”:国人照相行为中的表演行为无处不在、无时不有,几乎成为全民约定俗成的下意识动作。

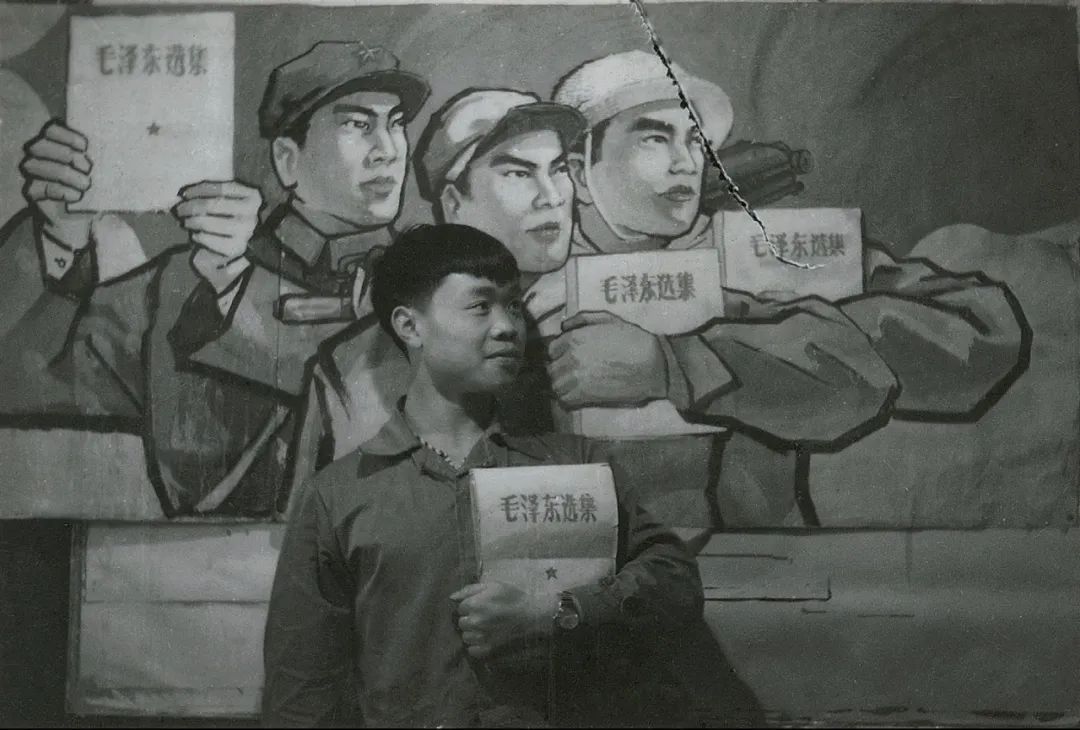

但“表演性”却是这一特殊历史时期国人日常照相行为中的重要特征。只要一照相,人们就自觉或不自觉地表演起来,与之前、之后时期的差别都很大。另外就是对领袖、先进人物或明星的模仿。符号性指的则是这一时期诸多照片上都有的特殊政治符号、文化符号。

《佚名照》“日常生活影像的特征·模仿性”:照相时模仿的图式主要来自无所不在的宣传影像,侧重对主流意识形态,包括主流文化褒扬的人物的行为举止进行模仿。

互图性,是指图片之间的相互关系,互为图片文本、互相借鉴的关系。日常照相行为受到政治意识形态与商业意识形态的双重影响,任何图片都不可能独立于这影响之外,这也是这一时期日常图像的明显特征。

当然,这些特点都是特定时期、特定语境下的产物,随着时代的变化,有些特征会加强,而有些可能就隐而不彰了。

新京报:现在几个特征看起来还是比较模糊的分类,比如说表演性跟模仿性,其实有交叉之处。

《佚名照》“日常生活影像的特征·表演性”。

晋永权:对。因为我在整理时,表演性是针对时代而言的,相对来说有着强烈的价值判断和批判性。是这一时期日常照相行为中一个与时代相关的巨大存在,它几乎是这个时代独特的照相行为模式。

《佚名照》“日常生活影像的特征·模仿性”:电影、戏剧中的人物,都是模仿的对象。

而模仿性有具体的指向,特指照相行为中普通人模仿领袖英雄人物或流行人物的做派、体态等。哪个年代都有它流行的东西,从审美角度来说,模仿就不具备表演那么强烈的批判性。它们的差异实际上要放到那个年代里去看。

新京报:你会不会担心这种分类有人为建构的成分,导致我们放大图像的某种特性,或者忽视图像的其他特性?

晋永权:你要想建构一个体系、对一个世界形成认知,就必须要对它形成编码。所有的编码过程都可能导致强化一种特征,或忽视它的另外一些特征。所以我在其中加入了“互图性”。所谓“互图性”,其实是我自创的,由克里斯蒂娃的“互文性”化用而来。互文性是指把文本之间的关系作为一个文本解读的手段,而这在图像解读方面同样成立。任何图像都不是孤立的,都是彼此借鉴、相互建构、相互拆解、相互组合的一个结果。

《佚名照》:日常照片中的表演性,同时又能从中看出模仿性。

实际上,任何一张图片都可以做多重解读。换一种维度,它就可以通过另外一种秩序呈现。这些分类都只是一种尝试,使得这个世界拥有明确的特点,而非毫无特征。

03

意义的追问:

失去创造性的摄影

新京报:现在照相行为的意义已经完全不同了,每个人都可以拍照,拿起手机随手就可以拍十几张。在你看来,“照相”在我们生活中角色的演变是一个怎样的过程?

晋永权:跟那个年代相比,今天的照相行为大众化程度非常高。并且还有重大的传播方式的转变。在过去,日常图像的传播范围是非常小的,可能只是一群同志分享一张合照,或者恋爱的年轻人互相赠予对方自己的小照,而家庭内部的图像几乎是静止的,很少有人会把自己的全家福送给另外一个家庭。

《佚名照》中的照片,作为赠予亲人留念的礼物,传播范围很小。

而现在日常照片的流动,往往就是在手机上按一个发送键就可以完成了:个体生产、个人传播,没那么复杂了。

新京报:照相行为大众化,对于“摄影艺术”造成了哪些影响?所谓“摄影师”的独特之处在于什么?

晋永权:随着摄影技术的发展和传播方式的变化,无论是“照相师傅”还是“摄影记者”,其原来的职业身份都变得更加模糊了。普通的照相馆也消失了。这使得摄影原本的专业性、严肃性都部分被消解,变得日常化、商业化了。

而媒体的新闻摄影部门则不断萎缩,因为每一个人都可以拍照,同时实现快速便捷的传输。这样一来,机构只需要一批深度专业的摄影记者就可以了。原来那些浮皮潦草、缺乏专业主义精神的人就会面临淘汰,他们的旧船票已经登不上新客船了。这其实也是一个大浪淘沙的过程。

另一方面,就像中国的乒乓球一样,如果每个小学、每个中学的学生们都在打乒乓球,就能产出更多优秀的职业乒乓球运动员。大众化过程经过一个阶段以后,确实也能形成一些职业水平更高的专业摄影师。

新京报:大众化其实也扩大了影像的传播范围和影响力。

晋永权:在我看来可能恰恰相反。今天的图像传播看似更加方便迅捷,但它的传播范围却是反而更小了。很少再有媒介会对某些图像进行集中报道,除了一些花边八卦。图像的数量呈几何级增长,每一张照片得到的认真对待反而越来越少。真正严肃的图像传播反而更加狭窄。

新京报:在每个人都可以拍照的时候,是否也让某种公共记忆或者集体审美消解了?

晋永权:互联网广泛传播的图像,是非常单一、非常模式化的。比如婚礼摄影,都是台湾婚纱式照片,每个新娘之间看起来都没区别,化妆化得都不认识。这和消费主义带来的扁平化、同质化是吻合的。

但在此之前有过一个图像高潮——比如芙蓉姐姐、犀利哥和周老虎。像犀利哥,多少人为他做过照片?一个勇士、一个跟奥巴马握手的人,一个香车美女相伴的人……这和他的真实生活差别很大,实际上是一个图像狂欢。但是这个狂欢结束之后,就迅速进入到了一个非常单调的互联网世界。

《佚名照》:人们逐渐发展出自我的审美意识。

新京报:你怎么看待Ps和表情包这种行为?

晋永权:这是一个很正常的行为,是人类技术的发明,只是原来不叫表情包,也不叫Ps。过去银盐照片在冲洗时也有很多加工、挡光、上色、修饰,这不就是一种Ps?这是出于审美的需求、价值的需求以及更改事实的需求,简单来说就是工具理性。我觉得它是价值中立的。

《佚名照》:在技术有限的时代,人们通过手工上色赋予黑白照片色彩,这是属于那个时代的“Ps”。

但是现在掌握这类技术的人更多,软件使用也更“傻瓜化”,“傻瓜化”其实是对人的一种控制。当我们把Ps、美颜相机用到方方面面时,回过头想,你创造了什么?你有哪些独特的观察?

有个摄影师,把普通劳动者的身体,用Ps技术做成古铜色、肌肉发达的样子,喜滋滋拿出来跟大家分享。这样的东西它有创造吗?没有创造。都是非常模式化的操作——选择区域、选择色块、进行填充、自动生成。分区是你的创造吗?填色是你的创造吗?生成是你的创造吗?这就造成了千篇一律、没有灵魂的庸常图像。

庸常,这是我们所身处的消费社会中日常图像的显著特征。对于未来的研究者来说,这将是一个有意思的话题。

新京报:在这本书之后,有关佚名照的收藏或研究还会继续吗?佚名照是否还有别的解读思路?

晋永权:对于佚名照的研究可能会放一放,接着去完成另一个关于上世纪着色戏剧、电影小照片的收集。这是大众曾广泛参与的重要影像文化现象,同样体量巨大。像《白蛇传》《三打白骨精》《红楼梦》这些传统戏剧的图画或剧照,当年是拍成照片作为商品大量发行的。个体购买、拥有之后,再给黑白照片着以颜色。同一幅黑白照片可以有不同的着色方式。中国传统题材,以现代工业背景下的照相材料为媒介,经过消费的商业化路径,到了不同的个体手中,经由不同个体参与创作,最后形成不同的“着色作品”,呈现出不同的技术状况、理解想象、审美趣味等。对大众影像文化研究者而言,这多么让人激动啊!这不正是我们天天挂在嘴边的后现代吗?

本文为独家原创内容。照片经出版社授权刊发。采写:肖舒妍;编辑:石延平;校对:赵琳。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”