“最初几年我手头几乎没有书”,传奇出版人的打杂史

独家抢先看

一个晚上或一个周末读完书稿,一年编辑三十本书,五十六岁成为《纽约客》主编,七十岁担任比尔·克林顿《我的生活》一书责编……这些都是出版人罗伯特·戈特利布的“奇葩”经历。作为美国的传奇出版人,他的秘诀就是“效率”,“现在就做。把事情做好。检查,检查,再检查。”是他从小到大的口头禅。

戈特利布似乎是为出版而生的,少年时嗜书如命,曾七天不出门读完《追忆似水年华》。涉猎广泛,与多种类型作者保持联系。他喜欢与作者一同合作,但不会对书的内容进行干预,他认为“编辑自始至终是一种服务型工作”。

戈特利布一生的传奇经历都是从1955年进入西蒙-舒斯特出版社担任编辑助理开始的,在此之前他还拿到了梅西百货的offer。本文摘自他的回忆录《我信仰阅读》,讲述了这一段故事。

1

有一年多时间,缪丽尔在餐馆当服务员,我间或找找工作——先是应征《纽约时报》上看似还可以的招聘广告,然后是不那么好的。用这种方式找到的一份工作是在梅西百货商店,我作为临时工被分配到一楼庞大的贺卡部——秋季卖的贺卡就是圣诞卡。由于我算术很好(邓纳姆走读学校的那些年没有白读),我很快被调到中心的两台收银台那里。我的算账速度飞快,导致担任部门主管的那个和气而做事慌张的女人过来站在我身后,低声说:“罗伯特,你真的不用这么快。”但我必须这么快。这是我第一次作为劳动阶级的工作经历,我喜欢这份工作,也喜欢同事们。也许老顾客们都习惯了书呆子大学生店员季节性的出现;当然,他们都很友好,很配合,尤其是紧急情况下我从收银台被拉去帮忙浸香薰蜡烛的时候。

我的工资是一周45美元,但毕竟是工资,我很兴奋。拿到第一笔工资,还得知内部员工本店购物有优惠(应该是85折),我就跑到图书部,思来想去犹豫不决,最后还是给两岁的小罗杰买了两本小金书——一本是童谣集,另一本是后来家喻户晓的畅销书《动作迟钝的小狗》。我记得含税总共69美分,这对我们的日常开销来说,算是一笔不小的支出了,但我对自己能为了孩子,鼓起勇气从洞里钻出来挣钱养家感到非常骄傲(房租则靠缪丽尔做服务员挣的小费来付)。

在我从剑桥回国之前,她已经在圣马可街的一幢褐砂石公寓楼顶楼找到一套很合适的公寓,当时,这片区域的居民还大多是波兰和乌克兰移民,很久以后这里才以“东村”著称。除了我们,W.H.奥登也住在这里,就在街对面(当然,如果我见过他,也不见得会认识他);沿着街区往下走有一家脱衣舞夜总会,还住着一些抽象表现主义画家,其中有琼·米切尔,她和我们住在同一个顶层,是我们的好邻居,总是用各种有分寸的方式给我们食物,爱迪生电力公司的电线出问题的时候,又从她家里接电线到我家。她搬走的时候,还送给我们一幅最好的“琼·米切尔”作品作为纪念礼物。这幅画和我们的公寓风格真是绝配。

我们按照五十年代纽约青年知识分子的装修风格布置了这套公寓——竹百叶窗,印度棉布床单,多层松木板书橱,下面垫街上捡来的砖头,当然还有著名的和风纸灯,它有一个皱巴巴的白色纸灯罩。房租是每月96美元,我们通常都能按时支付——尤其是有两个(后来变成三个)剑桥好友来和我们同住之后:我们是一个前卫的群居团体。我记得那时坐地铁是一角钱,打电话也是;《纽约时报》五分钱。那时抽的香烟大约是一角五分一包。日子还过得下去。

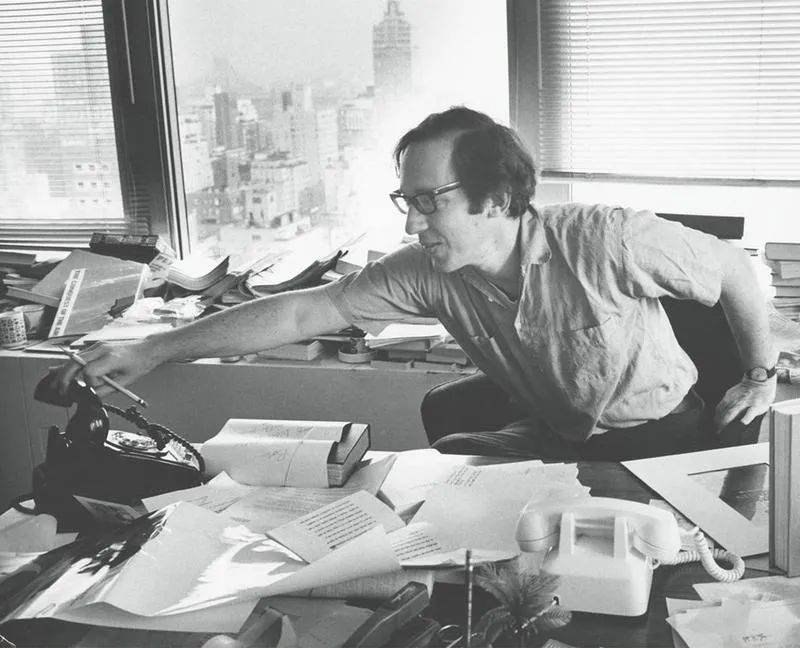

罗伯特·戈特利布

但我并不快乐。我仍漂浮不定。不知怎么的,我碰到一位好心肠、但面无表情的女士伊芙琳·施里夫特,她经营的先锋出版社出过苏斯博士的早期作品,乔伊丝·卡罗尔·欧茨的早期作品,索尔·贝娄的早期作品,还即将出版《欢乐梅姑》,可他们的经营状况并不好。伊芙琳喜欢我——倒不如说她是可怜我——偶尔会给我法文书请我读,写审读报告,每本付我大约15美元。后来,我为她翻译了一本很糟的加拿大法文小说,书名、作者、内容什么的,我一概忘光了。为了逃避家里学步期婴儿的干扰,我有时会趁迪克·霍华德外出上班的时候,带着法文书去他家,他当时在一家工具书出版社工作。没有一个工作能比翻译更令我痛恨了——还不如浸蜡烛呢——可迪克却逐渐成为美国最好的法语译者之一(还是一流的评论家、教授和普利策奖获奖诗人)。

我还是不知道自己究竟适合做什么,能干什么,还是不断地看招聘广告,到广告公司、杂志社(《纽约客》的人事经理尤其冷淡)甚至银行接受并不愉快的面试。还去过几家出版社,我的专业背景似乎最适合出版社。虽然梅西百货并不赞同这一点。梅西的试用期结束时,几百名临时工只有我和另一个人被正式录用,还要接受管理职务的培训。我的虚荣心当然得到极大满足,但我有自知之明,知道零售业和学术界一样不适合我。对一个英语文学专业的年轻人来说,没有多少选择余地。几个月就这样蹉跎了,我决定把注意力放在出版业上——我还什么人都不认识。但如果你不断努力,总会遇到某个人把你介绍给另一个人。就这样,我被介绍到哈珀出版社。

2

出版业有一种传统,老手碰到有前途的新手,会把他们介绍给其他出版社的老手,这可能出于真心帮忙,也可能是为了把烦他们的人打发走。我就这样被哈珀出版社待人和气但性格倔强的推理小说主编琼·卡恩介绍给了她的朋友——西蒙-舒斯特出版社广告营销主管尼娜·伯恩。我读过一些写广告界的小说,第一本就是大畅销书《广告员》,所以能想象会见到什么样的人:一个铁石心肠、好胜心强的悍妇。伯恩倒没我想的那么坏,她送我到前台打发我走的时候,并不刻薄,她只是没把我的面试放在心上。眼下西蒙-舒斯特没有空缺职位,她心不在焉地说,转身走了。

后来我才明白,这就是工作状态中的尼娜——满脑子除了正在写的广告文案,什么都没有——但在当时,我断定她已经审视过我,认为我既不合适又讨厌。当然,我的外表不可能给她好印象:我的全部行头就是一条灯芯绒裤子、两三件在英国买的设德兰羊毛衫和笨重的英式低跟镂花牛皮鞋。而且我的头发又长又乱,二十四岁的我看起来像十九岁。你想,这是在五十年代中期,还是衣着挺括的“穿灰色法兰绒正装的男人”当道的时代(当时,西蒙-舒斯特即将出版斯隆·威尔逊的小说《穿灰色法兰绒正装的男人》)。我连一条灰色法兰绒裤子都没有。

几个月后,我又来到一家职业介绍所——这几个月里我已经去过六家——有位待人友好、乐意倾听的女士似乎并不关注我的邋遢,我希望她有兴趣给我介绍工作。她问了几个合乎情理的问题。“只有一家出版社我可以推荐你去试试,”她肯定地说,没有解释为什么,“西蒙-舒斯特。”她为我约了西蒙-舒斯特的人事主管。我并不抱希望,如果说还有哪类人会比职业代理人对我更不感兴趣,那就是人事主管。而且无论如何,我知道就算那里有人想雇我,无情的尼娜·伯恩都会阻止,因为她已经把我打发走了,我居然又溜回来。最后还有一点:我对西蒙-舒斯特出版的书没兴趣,它们达不到我的纯文学标准。

工作中的戈特利布

即便如此,为了给自己(也是给缪丽尔)有个交代,证明我在努力,我还是去赴西蒙-舒斯特出版社的约,在那里,有个年轻人杰里·莫尔斯跟我谈了三十分钟,然后请我坐着等待,最后带回来的消息是周四下午四点,我再来和杰克·古德曼见面。他说这个名字的时候,语气带着敬畏,可我没听说过他,也就没什么感觉,虽然杰里解释说杰克是出版社的总编辑(出版社创始人之一麦克斯·舒斯特仍把持着“总编辑”的正式职位,但没人当真——除了麦克斯自己)。所以我来到古德曼先生办公室的时候,一点都不紧张。不过我原以为他是个老头子,结果不是,而是一个幽默、有魅力、说话带劲的四十多岁中年人,他一脸疲惫,但又好像随时会精神起来。他的面试技巧很简单、直接:“跟我说说你自己。”

这个话题我可以毫无压力地说个没完,我向他说了整整一小时自己——远远超出你想知道的范围。他全部都听进去了:我的读书瘾,在大学取得的成绩(哥大毕业又紧接着上了剑桥!),我对畅销书排行榜和出版史的浓厚兴趣,我的品位,习惯,童年,婚姻,孩子,养的狗。也许是觉得我有趣,也许是他累坏了,总之他坚持着听我讲完,然后说,他愿意雇我,但还得财务主管同意,而财务要到下周一才回来。在此期间,我能给他写封信,说明我为何想做出版吗?那太荒唐了。“就像写‘我的暑假生活’吗?”“正是。”

到这时,我开始了解这个怪人的部分个性了——相比一本正经,无礼的行为会使他反应更积极——于是,我当晚就在打字机上给他写了一封信,第二天留在出版社前台。我写道:“亲爱的古德曼先生,您要我说说为什么想做出版。我发现这没法回答,因为我从没想过要做别的。”这么说不但是脸皮厚,而且是谎话,可是口吐莲花说一堆陈词滥调是更严重的犯罪。星期一上午,我接到一个电话,通知我再去他办公室。这时候我紧张起来,但已经无所谓了:我被录用了。

3

杰克费劲地解释我具体要做什么——我将是他个人的编辑助理——但他以前从没有助理,也就无法说清楚我的职责到底是什么:大体上只要他有需要,什么事都做。毫无疑问,我要阅读书稿,提出编辑意见,写封面文案,提前准备他可能需要的东西。他唯一没提的事情是工资。他从没直接雇过人,我也从没有受雇做这种工作,我俩都太不好意思提这个问题。最后,一个小时过去了,他终于脱口而出,说我的周薪是75美元——这比我以前挣的工资多得多,也远超我的预期,我一时说不出话来。

几个月后,我才拼凑出这些事情的前因后果。杰克的工作负担过重,且身体状况很不稳定(高血压、心脏病),他的同事们很担心——既为他担心,也被他搅得心神不宁。他常常无法按进度推进工作,因为他的注意力常被打断,他不仅是首席编辑,还要管全社的出版(他以策划能引起争议的营销手段著称,比如宣传S.J.佩雷尔曼的时候,他突出一句广告语:“在铸造S.J.佩雷尔曼之前,他们把模具弄坏了。”),出版社离不开他。杰里·莫尔斯面试我的时候,他想到我是一个解决方案,便去找西蒙-舒斯特令人敬畏的“密室推理”书系主编李·赖特(我后来会领教她更厉害的地方),她决心帮杰克一把,便逼他见我。

所以,是一连串偶然事件把我送进了出版业:职业介绍所有位机敏的女士在我身上看到某个和西蒙-舒斯特出版社契合的闪光点;有位抱有同情心的人事主管(他在西蒙-舒斯特的职业生涯不久就结束了)要解决问题;又有一位没当面见我的女士,认为我大概就是那个可以解决问题的人(我们后来成为好朋友);然后这家出版社历史上的关键时刻就来临了。我一直就是这么想当然的——我的独特之处终究获得认可了。但更深层的真相是,我既欣喜又惶恐。

4

西蒙-舒斯特出版社当时的办公室位于第五大道630号——著名的洛克菲勒中心大厦,门前赫然站立着巨人阿特拉斯肩扛世界的塑像。这是五十年代中期真正的魅力,如今它依然具有魅力,至少在我看来。出版社位于二十八楼,杰克拥有一个俯瞰第五大道的大办公室。分派给我的办公桌就在他的门外。

西蒙-舒斯特出版社

除了让我看书稿,杰克其实不清楚该让我干什么。起初两个明确的工作是为《杰罗姆·克恩歌曲集》写说明,以及解决《〈妇女家庭杂志〉宝库》所收文章的授权问题——没人跟我解释需要什么样的说明文字,该怎样解决授权,我自己想办法解决。接着他派我去华盛顿找著名政治漫画家赫布洛克,看看能不能从他那里撬出一本书。他已经签过合同,可似乎把交书稿这事儿给忘了。赫布洛克有许多崇拜者,但不包括我;他显然不喜欢有个毛头小子围着他喋喋不休。不管怎样,他还是交稿了。我也用同样方式撬出了另一本书《电影》,这是一本庞大的图文书,它的诞生多亏了三位女主角——文字作者、图片作者和设计师——和我:杰克从不看我在做什么。

我在西蒙-舒斯特工作大约一年之后,有一天,他决定让我开一个公款报销账户,我说我没有人需要招待,他就给我找了一个吃饭喝酒的人:年轻的文学经纪人乔治斯·博哈特。当时他只代理法国书,他的单间公寓就是办公室。(乔治斯是在战后从法国来到纽约的,他极其专业的工作方式、完美的品位和诙谐迷人的风度,加上他美如天仙的美国太太安妮最终成为他的工作搭档,使他成为纽约重要的文学经纪人。在初次相见六十年后的今天,我俩仍然关系极好,估计我们是仍在工作的同一代出版人中年纪最大的。)当时,我是他认识的第二个编辑,所以我俩隔三岔五地一起吃午饭,本身就很愉快,对出版社也有成效,因为我从他那里签下了一连串有意思的法国作家,即使他们的书几乎不会赚钱。与此同时,我深陷在一部已经确定要出版但奇烂无比的译稿里,一边缓慢、痛苦地编辑改写,一边咒骂自己的法语不够用。从这本书开始,我还艰苦地编辑过从意大利文、德文、西班牙文、日文以及法文翻译过来的书,渐渐明白一个令人谦逊的道理——无论多么勤奋,你都不能把一本烂译稿变成好译稿:你只能使它不那么烂。

我对什么都要知道个究竟,因为我对一切感兴趣。我爱琢磨每日销售报表:《穿灰色法兰绒正装的男人》销量大增;杰克钟爱的“波哥”系列图书(沃尔特·凯利广受欢迎的漫画)要卖光了;詹姆斯·纽曼的《数学的世界》——四卷盒装,售价20美元!——意外获得巨大成功。对数学一窍不通的尼娜,却能拿出我见过的最精彩的销售方案——足有八页(我记得有八页)的宣传册,上面的内容琳琅满目,有内容介绍、激动人心的名人评语,使你很难拒绝这本被如此充满激情而郑重其事地推荐的书。我们针对邮购渠道的推广大获成功:订单、支票每天如雪花般飞来,心满意足地清点这些东西成了我和尼娜每天上午到办公室的第一件事——这本来不是我们的工作,可谁能忍得住呢?很快,销量就过了十万套。

这种文化普及类图书是西蒙-舒斯特出版社常销书中的一大特色,其中最典型的可能是托马斯·克拉文的《艺术杰作的宝库》,因为理查德·西蒙聪明的营销,这本书自1939年出版以来卖出了几十万本。从西蒙那里,杰克、尼娜和我先后都学会了怎样营销图书。另一位创始人麦克斯·舒斯特则代表了自命不凡的一面,他把持着杜兰特夫妇永远畅销的系列书《文明的故事》,这套用了四十年时间(1935—1975)完成的十一卷、数百万字的巨著确实给我们带来了……文明的故事,至少写到了拿破仑。(杜兰特夫妇还没把文明写到当代就去世了。)这当然是有史以来最成功的系列历史书,给两位作者赢得了普利策奖、总统自由勋章,给他们和我们都带来了巨大的利润。麦克斯紧紧攥着这类书,一味迁就“天才作者们”——尼可斯·卡赞扎基斯是另一位——还自恋地撰写、签发被我们所有人笑称“被风吹得到处都是的广告”:“昨天我和伦勃朗共进晚餐……”虽然我在西蒙-舒斯特工作十二年,其中有几年担任总编辑,傲慢、苛刻的杜兰特夫妇也是出版社的作者,但我成功做到没有和他们见一次面。

戈特利布与朋友

最初几年我手头几乎没有书的时候,其他比较忙碌的编辑会大方地带我一起工作,请我协助处理他们在做的书,其中就有尼科洛·图奇精彩的自传体小说《在我的时代来临之前》。图奇是意大利政治流亡者。三十年代中期,他在罗马的墨索里尼政府外交部工作,被派到美国来做文化交流。他在这里见到的人和事促使他认识到自己信奉无政府主义远超过法西斯主义,所以战争爆发时,他知道必须尽快离开意大利。他直奔纽约,与一群年轻的政治行动派为伍:玛丽·麦卡锡、索尔·斯坦伯格、多萝西·汤普森、德怀特·麦克唐纳。1940年,在纽约待了几个月后,他设法把新婚不久的妻子和襁褓中的儿子从佛罗伦萨接了过来,一年后,第二个孩子玛丽亚在纽约诞生。

1959年,他坚持请我去观看他当演员的女儿参演的苏联话剧《五个晚上》,这出戏在外百老汇的小剧院演,只演四场,我就去了。戏本身零分,但玛丽亚(亲朋好友都叫她bimba,也就是意大利语中“小女孩”的意思)真让人神魂颠倒:她是一个黑眼睛、黑头发、身材苗条的美人,既有孩子般的天真,又有圆润性感的嗓音。她十八岁,看上去像十六岁,在我眼里,她就像一个美丽的孩子(我比她年长十岁)。五年后,我和缪丽尔的婚姻(其实始终不像真正的婚姻)走到尽头,玛丽亚和我坠入了爱河(那是在1964年世界博览会时,我们在西班牙馆共饮玛格丽塔鸡尾酒),经过五十多年,我们还在一起。我想那可能是她喝过最烈的酒(她一般喝葡萄酒),结果证明她喝对了。

本文节选自

《我信仰阅读》

副标题: 传奇出版人罗伯特·戈特利布回忆录

原作名: Avid Reader: A Life

作者:[美] 罗伯特·戈特利布

译者:彭伦

出版社:中信出版集团

出品方:中信大方

出版年: 2020-9

🌊

编辑 | 培迪

主编 | 魏冰心

图片 | 网络

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”